ご訪問ありがとうございます→ ←ポチっと押してください

←ポチっと押してください

これも大坂立売堀の住人で、湯川朔庵という儒医がいた。生まれつき器用な者で、およそ難波の津においては、肩を並べるべき者もないほどの学者で、門弟も多かった。また、朔庵の妻も堺の生まれで、名高い人の娘であった。

朔庵は、難治の病であっても必ず治すと評判で、人々は朔庵の医院に親しみ、方々から薬を求める者が絶えず、傍に教えを乞う書生のいない日はなかった。

その頃、伏見両替町の辺に住む、小西の何某とかいう人の子息も、朔庵の弟子になって医学の修行をしていたが、朔庵自身も、もっと医学を極めたいと考え、小西の子息にも勧め、皆で、修行のため長崎へと引っ越した。

朔庵は、長崎においてもその手腕を発揮し、あちこちから持て囃された。そして、入船してくる異国人の治療も許可されて、出島の出入りも自由にしていたので、唐人からも、長崎でも類稀な名医と言われていた。

このような折しも、大坂にいる朔庵の父が、元禄七年の夏に大病を患って重態となり、様々な薬を服したり、針按摩に至るまで、術を代え治療を尽くしたが快方へ向かわず、

「とても助からない命ならば、最愛の息子に一目逢って別れを言い、自分が死んだ後の事も頼んでおきたい」

という手紙を、朔庵へ認めた。

朔庵は心配でたまらず、奉行所に御暇を願って大坂へと旅立つことにした。妻も、舅の見舞いをするついでに、故郷の両親にも逢いたく思い、道すがらの事であれば堺へも立寄っていただきたいと朔庵に頼み、急いで準備をして、六月二十日に船出した。

(※注:旧暦なので、6月20日は夏も終わる頃である。朔庵の父が元禄7年の夏に大病をして、長崎に知らせが届き、朔庵夫婦が出発するという時間の流れに矛盾はないので、念のため)

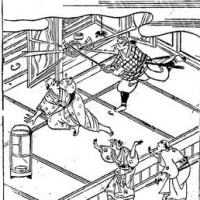

海路を恙なく、夜を日に継いで船は進んでいたが、播州赤穂の御崎へかかろうかという頃、どうした間違いか、朔庵が乗った住吉丸という船に火災が起きて、船は炎を上げて燃え上がった。

船は岸に寄せようとしたが、ちょうど潮目が悪く、なかなか岸に近づけない。そのうえ救助の船なども、どうしたことか僅かしか出て来ず、しかも、水をかけすぎて沈没するのを恐れてか、徒に手を拱いているばかりであった。そうしている間にも、多くの荷物はもちろん、乗合の男女が目の前で焼死し、あるいは火を恐れて逃げ惑い、海に飛び込めばもしかすると助かるのではないかと、泳げもしないままに、着物を着たまま海上に舞った。乗客たちが、金銀や大小(刀)あるいは妻や子と手に手を取って千尋の海に身を投げれば、潮に呼吸を切られ、たちまち八寒八熱の苦しみ、叫喚阿鼻の呵責を目の前に現し、数万の荷物とともに大勢の命が失われてしまった。

誠に船の火事こそ、殊に哀れな事である。助かった人々や救助に駆け付けた人々は、みな念仏を唱え、回向しない者はいなかった。

この、数多失われた亡者の中でも、朔庵夫婦には子もなく、大坂に住んでいる親はあるが、まだ十分な孝行を尽くさないうちに、夫は老病の名残を惜しもうと、妻は故郷の懐かしさに思いを馳せ、その思いをも遂げられぬままに、この船に乗って難に逢った、その死期の悲しさはいかばかりであっただろうか。

それより後、大坂や神戸に通う船には、夜になると、この沖を通る時に、必ず海の表十間四方ほどの広さで、底より俄かに火焔が起こって、くわっと燃え上がるかと思えば、「おお、悲しや」と言う男女の声がして、船に乗った人々の耳に入るという。

これを悼んだ大坂や神戸の船乗り仲間が、僧を頼んで勧請を勤め、懇ろに法事を執り行えば、この炎が再び起こることはなくなった。

これも大坂立売堀の住人で、湯川朔庵という儒医がいた。生まれつき器用な者で、およそ難波の津においては、肩を並べるべき者もないほどの学者で、門弟も多かった。また、朔庵の妻も堺の生まれで、名高い人の娘であった。

朔庵は、難治の病であっても必ず治すと評判で、人々は朔庵の医院に親しみ、方々から薬を求める者が絶えず、傍に教えを乞う書生のいない日はなかった。

その頃、伏見両替町の辺に住む、小西の何某とかいう人の子息も、朔庵の弟子になって医学の修行をしていたが、朔庵自身も、もっと医学を極めたいと考え、小西の子息にも勧め、皆で、修行のため長崎へと引っ越した。

朔庵は、長崎においてもその手腕を発揮し、あちこちから持て囃された。そして、入船してくる異国人の治療も許可されて、出島の出入りも自由にしていたので、唐人からも、長崎でも類稀な名医と言われていた。

このような折しも、大坂にいる朔庵の父が、元禄七年の夏に大病を患って重態となり、様々な薬を服したり、針按摩に至るまで、術を代え治療を尽くしたが快方へ向かわず、

「とても助からない命ならば、最愛の息子に一目逢って別れを言い、自分が死んだ後の事も頼んでおきたい」

という手紙を、朔庵へ認めた。

朔庵は心配でたまらず、奉行所に御暇を願って大坂へと旅立つことにした。妻も、舅の見舞いをするついでに、故郷の両親にも逢いたく思い、道すがらの事であれば堺へも立寄っていただきたいと朔庵に頼み、急いで準備をして、六月二十日に船出した。

(※注:旧暦なので、6月20日は夏も終わる頃である。朔庵の父が元禄7年の夏に大病をして、長崎に知らせが届き、朔庵夫婦が出発するという時間の流れに矛盾はないので、念のため)

海路を恙なく、夜を日に継いで船は進んでいたが、播州赤穂の御崎へかかろうかという頃、どうした間違いか、朔庵が乗った住吉丸という船に火災が起きて、船は炎を上げて燃え上がった。

船は岸に寄せようとしたが、ちょうど潮目が悪く、なかなか岸に近づけない。そのうえ救助の船なども、どうしたことか僅かしか出て来ず、しかも、水をかけすぎて沈没するのを恐れてか、徒に手を拱いているばかりであった。そうしている間にも、多くの荷物はもちろん、乗合の男女が目の前で焼死し、あるいは火を恐れて逃げ惑い、海に飛び込めばもしかすると助かるのではないかと、泳げもしないままに、着物を着たまま海上に舞った。乗客たちが、金銀や大小(刀)あるいは妻や子と手に手を取って千尋の海に身を投げれば、潮に呼吸を切られ、たちまち八寒八熱の苦しみ、叫喚阿鼻の呵責を目の前に現し、数万の荷物とともに大勢の命が失われてしまった。

誠に船の火事こそ、殊に哀れな事である。助かった人々や救助に駆け付けた人々は、みな念仏を唱え、回向しない者はいなかった。

この、数多失われた亡者の中でも、朔庵夫婦には子もなく、大坂に住んでいる親はあるが、まだ十分な孝行を尽くさないうちに、夫は老病の名残を惜しもうと、妻は故郷の懐かしさに思いを馳せ、その思いをも遂げられぬままに、この船に乗って難に逢った、その死期の悲しさはいかばかりであっただろうか。

それより後、大坂や神戸に通う船には、夜になると、この沖を通る時に、必ず海の表十間四方ほどの広さで、底より俄かに火焔が起こって、くわっと燃え上がるかと思えば、「おお、悲しや」と言う男女の声がして、船に乗った人々の耳に入るという。

これを悼んだ大坂や神戸の船乗り仲間が、僧を頼んで勧請を勤め、懇ろに法事を執り行えば、この炎が再び起こることはなくなった。