ご訪問ありがとうございます→ ←ポチっと押してください

←ポチっと押してください

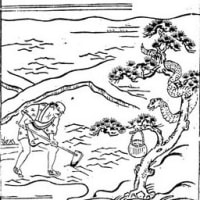

西六条の寺内に四本松町という所があって、ここに住む吹田屋喜六という者は、元々、信州上松という村で、猿太という腕利きの杣(そま=木こり)の子であった。父の猿太は代々、勢州内外宮の御造替がある毎に、必ず召されて杣の頭に任命されていた。猿太には子が多く、去る元禄二年の御造替遷宮があったときも、吉例どおり杣頭を命じられた猿太は、木曽山を越え、諸国を渡って、宮木を調達するついでに、子の喜六を連れて都に上った。

猿太は知る辺の人を頼って、喜六を上方の腕利き棟梁にしようと、喜六が十七の年より京都に足を留めさせ、下部の奉公をさせた。

喜六は元来したたか者で、力も人に超え、肝も太く生まれついていたので、重たい物を荷いでもへこたれず、高いところへ登っても怖がることはなく、彼一人の働きは他の者二・三人にとって替わる程であったので、旦那にも可愛がられ、喜六も真面目に勤めていた。

そして、喜六の年季は恙無く明け、お礼奉公をも済ませ、少しの貯えもできたので、旦那の紹介でこの所に住み着き、良縁あって女房を持ち、昨日今日と過ごす中で娘二人にも恵まれた。しかも娘たちは生まれつきよくできた子で、小さいうちから万(よろず)に賢かったので、どこかの大名高家へでも宮仕えに出し、ゆくゆくは、生まれこそ賎い身分でも、娘たちには幸いあればと、読み書きをはじめ糸竹(楽器)の道などを、心ゆくまで習わせていた。喜六自身は、引き続き旦那に奉公し、味噌塩の世話はもとより、炭、薪、台所方としていろいろな方面に気を配って働き、夜は家に帰って起き伏ししていた。

さて喜六は、生まれつき川釣りを好み、折節、鮎などを釣っては瓢箪酒をたしなみ、世の人が色に耽って女に迷う楽しみに代えて、喜六の気晴らし道楽としていた。

ある日、また手が空いたので、例の釣りにと思いたち、今日は槙の嶋に行こうと朝まだきより急ぎ、瀬田より落ちて来る鰻でも釣ってやろうと、辰の上刻から午の盛りまで釣り糸を垂れて粘っていたが、その日はどうしたことか、終に鰻の一筋もかからない。そこで仕掛けを替え、針に餌をつけて棹をさし延ばし、川中に降り立って二時ばかり窺っていたが、これもなお食うものがなく、今は精も尽き、腹立たしくなって釣竿を引き取ろうとしたところ、何かが食いつく手ごたえがして、引き上げてみれば勢いよく水から飛び出してきたものがある。よく見ると、鰻に似てはいるものの毛が生えており、蓑亀に似てはいるが鰓もある。何とも正体が分からず、こんな怪しいものは捨てて帰ろうか、それとも持ち帰って飼ってみようかと思ったりしたが、もしかするとこれは、怪しくも珍重な生き物かもしれない、持ち帰って見世物にでもしたら、評判になって儲かるのではないかと思い、籠に入れて帰り、庭の泉水に放したら、その生き物はむづむづと底に這い入って行き、それを娘たちと一緒に見て面白がった。

しばらくして、喜六の姉娘が奉公に出ることになって、いろいろと準備をして、親しい人たちも打ち寄って歓談していたところへ、ふと、白い餅がひとつ落ちてきた。喜六は、姉が落としたものと思って大いに叱ったが、姉は覚のないことに疑いを受け、泣きだして奥へ引っ込んでしまった。

この餅は、そのうちどこかへ行ってしまったようだが、みな話に夢中でそんなことには気が付かない。喜六は、さて、来客に酒でも出してもてなそうと思い、燗鍋を出し、肴をこしらえなどして、窯の下に火を焼き立て燗をつけている内に、肴鉢が皆々失せて見えなくなってしまった。

「これはどうしたことだ。誰か片付けてしまったのか」

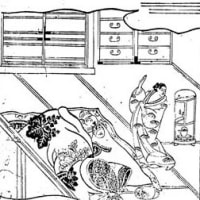

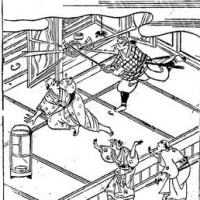

と、ちろりを下に置いて、女房と一緒にあちこち探しているうちに、また、このちろりも消えてしまった。これは一体どうしたことだろうと思っていると、今度は茶釜が俄かに動き出して台所を転び歩いたので、各々も今はたまりかね、身の毛立って逃げ惑ううちにも、或いは立臼がひとりでに動いて門口へ行き、或いは半櫃が躍り出て上がり口に居直ったかと見ると、先ほど失せた酒肴がその上にある。さらに持仏堂より仏が歩き出て座敷に居並べば、木枕が転がって行ってその前にある。そうかと思うと、餅がいくらともなく湧き出て枕の上に乗るなど、娘も母親も皆々逃げ惑っていた。

しかし、さすがに喜六は力自慢なだけあって、金剛杖を押っ取り、

「おのれ化物め。俺を尋常の者と思うでないぞ。古狐か狸の仕業に違いない。ただ一打ちにしてくれん」

と、庭に降り立ったが、その頭の上から、大きな石が喜六の鼻筋をこすって、はたと落ちかかって来る。これはどうしたことかと振り仰ぐところを、縁の下より、何者かは判らないが、喜六の双脛をなぎ倒す奴までいる始末であった。

さしもの喜六も、さまざまの物怪(もっけ)に持て余して、何院とか言う山伏を頼んで祈らせたが、山伏さえも、独鈷を取れば錫丈が消える、数珠を取れば灯明が飛び上がる、さらに物の怪は、山伏の袈裟を取って引き倒す程に、終に山伏も自分の行力が及び難いと覚え、やがて祈祷の壇を降り、

「私の徳が至らぬ故です」

と、贖罪の真言を唱え、疲れ果てて横になり、降魔の利剣を枕元に置いて暫く休もうとしたが、その枕がひとりでに踊り跳ねて、休もうにも休めない。

一同は、こうなったら気休めでもいいから、魔除けでも何でもして一夜を明かし、とにかく災異が現われないでくれればよしと、知っている魔除けの方法で一加持しようと言い言いして、その座に在り合う者どもが打ち寄って、骨牌(かるた:注)打ちなどして銭を賭けた。

注:現在の絵カルタや百人一首の類ではなく双六のことと思われる。ただし現在の人生ゲームのように「振出し」から「上がり」までを競う絵双六ではなく、サイコロと碁石のような駒を使って対戦する盤双六(=西洋のバックギャモン)をいう。

ではなぜこの場面で盤双六を始めたかと言うと、そもそも双六は、幾何学的な図形を描いた盤の上で、サイコロの出目に従って神の意思を伺う占術であったので、時代が下がって遊戯性が勝ってきてもなお、双六には魔除けの力があると考えられていたからである。

また、サイコロは各面が正方形であるが、正方形(同じ理由で円も)は完全な形で隙間がないことから「魔が入らない」と考えられ、サイコロを使った遊戯には魔除けの力があると信じられていた。

蛇足ながら、これらのことから、1年の邪気を払う意味で双六は正月の遊びになった。現在でもサイコロは魔除けとして、お守りやキーホルダーによく使われている。

夜が更けるままに、喜六は双六に興じる人々をもてなす料理を作ろうと、俎板に豆腐を載せ包丁を当てようとしたら、この豆腐が人のように立ってゆらゆらと歩き、細い手さえできて、骨牌の場に行って、

「俺にも銭をくれ」

と言ったので、かの山伏も肝を潰し魂を失い、逃げ去ってしまった。

喜六は豆腐の手を捕らえ唾を吐いたが、妖怪はひるむ様子もなく、

「我々は、お前の家の婿たちだぞ。一人の名は九郎といい、今一人は四郎という。何で無礼をするのか」

と名乗った。

夜が明けて喜六は、急いで北野の方へ尋ね行き、智光とかいう真言者を頼んだ。

智光は喜六の家に行き、まず赤い縄で一間を仕切り、手に印を結び、口に密呪を唱え、剣を抜いて妖怪の名を呼び、縄張りより外にさまざまの供物を整えて加持祈祷を続け、それが夜半にも及ぶかと思う頃、墨のように真っ黒で、大きさは子牛ほどもある化物が這い出てきて、供えた酒肴や供物を食おうとした。

ここぞとばかりに智光は、剣を取って飛び掛かり一刀刺した。刺されて逃げる化物を、手燭を灯し後をつけて行くと、裏口の縁の下で蹲っていたのでよくよく見ると、正体はわからないが、ただ黒革の袋に似て口も目もない物であった。

そこで皆でこれを引き出し、薪をその上に積んでみて焼き殺したところ、家の中の物が勝手に暴れ回る怪異はぴたりと収まった。

しかし、それから程なく、今度は妹のほうに物怪が憑いて、

「我が兄の九郎は姉娘に憑いていたが、殺されて骨となってしまったので、我ひとりが今、この妹に憑いている。兄が亡くなったのは喜六のせいだ。恨めしい」

と言って、夜毎に泣いたのを、智光はまた剣を抜き、肘をいからし、声を激しくして怒鳴りつけた。妹は大いに恐れ、額に汗を流していたが、そのうち妹の肘がにわかに腫れあがり、みるみる大きくなってきたので、智光が剣をさし当てて二刀刺せば、血が二斗ばかり流れ出た。しかしその後、妹の病も恙無く治っていった。

西六条の寺内に四本松町という所があって、ここに住む吹田屋喜六という者は、元々、信州上松という村で、猿太という腕利きの杣(そま=木こり)の子であった。父の猿太は代々、勢州内外宮の御造替がある毎に、必ず召されて杣の頭に任命されていた。猿太には子が多く、去る元禄二年の御造替遷宮があったときも、吉例どおり杣頭を命じられた猿太は、木曽山を越え、諸国を渡って、宮木を調達するついでに、子の喜六を連れて都に上った。

猿太は知る辺の人を頼って、喜六を上方の腕利き棟梁にしようと、喜六が十七の年より京都に足を留めさせ、下部の奉公をさせた。

喜六は元来したたか者で、力も人に超え、肝も太く生まれついていたので、重たい物を荷いでもへこたれず、高いところへ登っても怖がることはなく、彼一人の働きは他の者二・三人にとって替わる程であったので、旦那にも可愛がられ、喜六も真面目に勤めていた。

そして、喜六の年季は恙無く明け、お礼奉公をも済ませ、少しの貯えもできたので、旦那の紹介でこの所に住み着き、良縁あって女房を持ち、昨日今日と過ごす中で娘二人にも恵まれた。しかも娘たちは生まれつきよくできた子で、小さいうちから万(よろず)に賢かったので、どこかの大名高家へでも宮仕えに出し、ゆくゆくは、生まれこそ賎い身分でも、娘たちには幸いあればと、読み書きをはじめ糸竹(楽器)の道などを、心ゆくまで習わせていた。喜六自身は、引き続き旦那に奉公し、味噌塩の世話はもとより、炭、薪、台所方としていろいろな方面に気を配って働き、夜は家に帰って起き伏ししていた。

さて喜六は、生まれつき川釣りを好み、折節、鮎などを釣っては瓢箪酒をたしなみ、世の人が色に耽って女に迷う楽しみに代えて、喜六の気晴らし道楽としていた。

ある日、また手が空いたので、例の釣りにと思いたち、今日は槙の嶋に行こうと朝まだきより急ぎ、瀬田より落ちて来る鰻でも釣ってやろうと、辰の上刻から午の盛りまで釣り糸を垂れて粘っていたが、その日はどうしたことか、終に鰻の一筋もかからない。そこで仕掛けを替え、針に餌をつけて棹をさし延ばし、川中に降り立って二時ばかり窺っていたが、これもなお食うものがなく、今は精も尽き、腹立たしくなって釣竿を引き取ろうとしたところ、何かが食いつく手ごたえがして、引き上げてみれば勢いよく水から飛び出してきたものがある。よく見ると、鰻に似てはいるものの毛が生えており、蓑亀に似てはいるが鰓もある。何とも正体が分からず、こんな怪しいものは捨てて帰ろうか、それとも持ち帰って飼ってみようかと思ったりしたが、もしかするとこれは、怪しくも珍重な生き物かもしれない、持ち帰って見世物にでもしたら、評判になって儲かるのではないかと思い、籠に入れて帰り、庭の泉水に放したら、その生き物はむづむづと底に這い入って行き、それを娘たちと一緒に見て面白がった。

しばらくして、喜六の姉娘が奉公に出ることになって、いろいろと準備をして、親しい人たちも打ち寄って歓談していたところへ、ふと、白い餅がひとつ落ちてきた。喜六は、姉が落としたものと思って大いに叱ったが、姉は覚のないことに疑いを受け、泣きだして奥へ引っ込んでしまった。

この餅は、そのうちどこかへ行ってしまったようだが、みな話に夢中でそんなことには気が付かない。喜六は、さて、来客に酒でも出してもてなそうと思い、燗鍋を出し、肴をこしらえなどして、窯の下に火を焼き立て燗をつけている内に、肴鉢が皆々失せて見えなくなってしまった。

「これはどうしたことだ。誰か片付けてしまったのか」

と、ちろりを下に置いて、女房と一緒にあちこち探しているうちに、また、このちろりも消えてしまった。これは一体どうしたことだろうと思っていると、今度は茶釜が俄かに動き出して台所を転び歩いたので、各々も今はたまりかね、身の毛立って逃げ惑ううちにも、或いは立臼がひとりでに動いて門口へ行き、或いは半櫃が躍り出て上がり口に居直ったかと見ると、先ほど失せた酒肴がその上にある。さらに持仏堂より仏が歩き出て座敷に居並べば、木枕が転がって行ってその前にある。そうかと思うと、餅がいくらともなく湧き出て枕の上に乗るなど、娘も母親も皆々逃げ惑っていた。

しかし、さすがに喜六は力自慢なだけあって、金剛杖を押っ取り、

「おのれ化物め。俺を尋常の者と思うでないぞ。古狐か狸の仕業に違いない。ただ一打ちにしてくれん」

と、庭に降り立ったが、その頭の上から、大きな石が喜六の鼻筋をこすって、はたと落ちかかって来る。これはどうしたことかと振り仰ぐところを、縁の下より、何者かは判らないが、喜六の双脛をなぎ倒す奴までいる始末であった。

さしもの喜六も、さまざまの物怪(もっけ)に持て余して、何院とか言う山伏を頼んで祈らせたが、山伏さえも、独鈷を取れば錫丈が消える、数珠を取れば灯明が飛び上がる、さらに物の怪は、山伏の袈裟を取って引き倒す程に、終に山伏も自分の行力が及び難いと覚え、やがて祈祷の壇を降り、

「私の徳が至らぬ故です」

と、贖罪の真言を唱え、疲れ果てて横になり、降魔の利剣を枕元に置いて暫く休もうとしたが、その枕がひとりでに踊り跳ねて、休もうにも休めない。

一同は、こうなったら気休めでもいいから、魔除けでも何でもして一夜を明かし、とにかく災異が現われないでくれればよしと、知っている魔除けの方法で一加持しようと言い言いして、その座に在り合う者どもが打ち寄って、骨牌(かるた:注)打ちなどして銭を賭けた。

注:現在の絵カルタや百人一首の類ではなく双六のことと思われる。ただし現在の人生ゲームのように「振出し」から「上がり」までを競う絵双六ではなく、サイコロと碁石のような駒を使って対戦する盤双六(=西洋のバックギャモン)をいう。

ではなぜこの場面で盤双六を始めたかと言うと、そもそも双六は、幾何学的な図形を描いた盤の上で、サイコロの出目に従って神の意思を伺う占術であったので、時代が下がって遊戯性が勝ってきてもなお、双六には魔除けの力があると考えられていたからである。

また、サイコロは各面が正方形であるが、正方形(同じ理由で円も)は完全な形で隙間がないことから「魔が入らない」と考えられ、サイコロを使った遊戯には魔除けの力があると信じられていた。

蛇足ながら、これらのことから、1年の邪気を払う意味で双六は正月の遊びになった。現在でもサイコロは魔除けとして、お守りやキーホルダーによく使われている。

夜が更けるままに、喜六は双六に興じる人々をもてなす料理を作ろうと、俎板に豆腐を載せ包丁を当てようとしたら、この豆腐が人のように立ってゆらゆらと歩き、細い手さえできて、骨牌の場に行って、

「俺にも銭をくれ」

と言ったので、かの山伏も肝を潰し魂を失い、逃げ去ってしまった。

喜六は豆腐の手を捕らえ唾を吐いたが、妖怪はひるむ様子もなく、

「我々は、お前の家の婿たちだぞ。一人の名は九郎といい、今一人は四郎という。何で無礼をするのか」

と名乗った。

夜が明けて喜六は、急いで北野の方へ尋ね行き、智光とかいう真言者を頼んだ。

智光は喜六の家に行き、まず赤い縄で一間を仕切り、手に印を結び、口に密呪を唱え、剣を抜いて妖怪の名を呼び、縄張りより外にさまざまの供物を整えて加持祈祷を続け、それが夜半にも及ぶかと思う頃、墨のように真っ黒で、大きさは子牛ほどもある化物が這い出てきて、供えた酒肴や供物を食おうとした。

ここぞとばかりに智光は、剣を取って飛び掛かり一刀刺した。刺されて逃げる化物を、手燭を灯し後をつけて行くと、裏口の縁の下で蹲っていたのでよくよく見ると、正体はわからないが、ただ黒革の袋に似て口も目もない物であった。

そこで皆でこれを引き出し、薪をその上に積んでみて焼き殺したところ、家の中の物が勝手に暴れ回る怪異はぴたりと収まった。

しかし、それから程なく、今度は妹のほうに物怪が憑いて、

「我が兄の九郎は姉娘に憑いていたが、殺されて骨となってしまったので、我ひとりが今、この妹に憑いている。兄が亡くなったのは喜六のせいだ。恨めしい」

と言って、夜毎に泣いたのを、智光はまた剣を抜き、肘をいからし、声を激しくして怒鳴りつけた。妹は大いに恐れ、額に汗を流していたが、そのうち妹の肘がにわかに腫れあがり、みるみる大きくなってきたので、智光が剣をさし当てて二刀刺せば、血が二斗ばかり流れ出た。しかしその後、妹の病も恙無く治っていった。