天気がよくなったので週末はちょっとお散歩してきました。

広い庭に陽が差して気持ちのよい天気ですが、風が強く寒い日曜日でした。

門を塗装直ししていました。このあたりには大きな家が多いようです。

よく見てみると塀にイモリが・・。

塗装の匂いで棲家から出てきたのかな? ヤモリは別名「アカハラ」と称して子供の頃は追いかけ廻しましたが、イモリは家の守り神として大切にしました。走るとかなり早いのですが、寒いのでこの日は動きません。ちょっと触ってみましたがピクリともしませんでした。

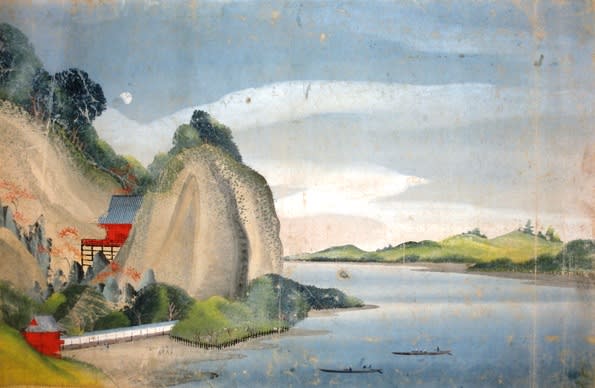

「泥絵(どろえ)」という一連の絵画をご存知でしょうか? 奈良、平安時代に製作された「泥絵(でいえ)」とは違う作品群です。

江戸末期に日本橋と第一の宿駅、品川の間に位置する芝増上寺付近で売られていた江戸名所を中心に描いたお土産物品のようです。落款もなく、作者はほとんど不明で、稚拙という点からもあまり評価されることもなかった作品群です。

名所泥絵 無落款

紙本淡彩

縦275*横420

画面の上半分は空に覆われ月が見えている。描かれた人物は余りにも小さく、顔の判別など出来そうにもない。線は繊細ではないが、豪放であり、彼方の消失点に向けて突き抜けていく。果てしない遠近法は、江戸の空間の広がりを感じさせる。この様なスタイルの絵は「泥絵」と呼ばれていた。

柳宗悦は泥絵を「大津絵」と並ぶ「民衆絵画」として評価していますが、柳が泥絵をそのようにカテゴライズする理由は、「無銘性」と、その「稚拙さ」によるところが多いと思われます。

「民画」と分類することに異論のある方も多かろうと思います。「大津絵」はある意味宗教的な意味合いを持ち一般大衆に受け入れられたと思われますが、「泥絵」はどうしても浮世絵と同じようにプロマイド的なイメージが強く富裕層のものと思います。

民衆の信仰のようなものに根付いたかどうかは疑わしく、地方の武士のように都会的な人?のものではなかったのでろうかという意見の人が多いでしょう。大量生産が難しいのでわりと高価であった可能性もあります。

民画か否かは別として、「無銘性」と「稚拙さ」の魅力は大きなものがあります。ただ稚拙とはいえ中には絵としても魅力を備えた作品があります。本作品もそのひとつと思っております。

絵の製作上、大量生産は難しく、また保存も難しいため、貴重価値も備わってくるものと思います。

このように古くなった絵は不思議な魅力を持ち始めます。

***********************************************

泥絵(どろえ):江戸時代から明治時代にかけて描かれた浮世絵の一種。顔料に胡粉を混ぜ、直接、筆を用いて不透明な色調で描かれた浮世絵を指す。胡粉絵ともいう。作画者はほとんどの作品に落款がないため、不明な場合が多い。

遠近を強調した洋風の泥絵が流行した。一時的な絵であり、強烈な色彩を必要とする看板絵などに用いられていた。肉筆浮世絵の一種であり、江戸名所などが描かれた。江戸の終わりのほんの一時期、泥絵は産まれ、そして間もなく消えていった。存在した期間も短く、そして浮世絵ほど流通したわけでもない。

線や人物表現なども様式的、類型的であり、敢えて云えば、稚拙であるとも云える。その様なこともあり、泥絵は美術史に殆ど省みられなかった。

泥絵は主に「絵屋町」と云われた町で売られていた。そしてその主たる使用目的は旅人の国元への土産であったと云われている。特に泥絵の主題にもなっており、江戸名所の一つでもあった芝の神明神社前には沢山の本屋・絵屋が集まり、盛況であった。芝は増上寺を代表に、寺社の多い土地として知られており、伊勢神宮を勧請した神明神社もまた此処にあった。此の場所の名をとり、泥絵はまた「芝絵」とも称されたという。

東海道の出発点、日本橋と第一の宿駅、品川の間に位置する芝は、旅行者にとって東錦絵や江戸土産絵と呼ばれる絵を手に入れるには最適の場所であったであろう。泥絵はその店で描かれ、その場で売られていた模様だ。

現在残っている泥絵の殆どは署名の無い、無銘の作品である。然し日本最大級の泥絵コレクションである渡辺紳一郎コレクションには僅かな例外として二種類の署名が見られる。一つには司馬口雲坡と書かれ、もう一つには北雪と書かれている。彼等が一体どのような経歴の絵師だったか、誰の弟子筋に当たるかなどは現在には全く伝わっていない。浮世絵師のドロップアウトであった可能性もあれば、あまり売れていなかった洋風画家であった可能性もある。筆名から推測されるのは、司馬口雲坡は司馬江漢の、北雪は葛飾北斎のそれぞれ弟子筋に当たるか、乃至はその名を真似て付けた画人であったと云うことだろう。またそのサインの下に書かれているローマ字によるサインにも注目したい。ローマ字でサインを絵に入れるというのは司馬江漢や佐竹曙山もよくしていたことでもあり、これは雲坡や北雪が自覚的に「洋風画家」であったことの一つの物証でもあろう。

殆どの泥絵には落款や制作年月日などは記されていない。それ故、泥絵の制作の時期を正確に指摘することは難しいと云える。しかしながら、幾つかの画がその時期の謎を解く鍵となる。それは開国前後の港である。一つは浦賀へのアメリカ船団来航に備えた、旗本及び諸藩兵士による警護体制を描いたもの、即ち「お固めの図」であり、もう一つは一八五九年以降の横浜港である。それらのイメージから推測するに、泥絵の最盛期は一八五〇年代から六〇年代にかけてであろう。

***********************************************

このような作品に魅力を感じませんか? 現在の価格は高価でないので、今では民画の資格が充分ありますね。

月の様子がいいですね、小さな人の描き方が面白いですね、海の青、空の雲・・・、夢中になるのはトカゲを追い回していた子どもの頃の好奇心とまったく同じもののように思います。

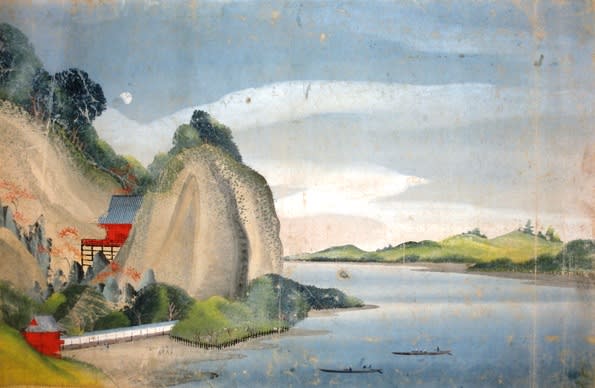

帰宅途中で額縁を探して、こんな額に入れてみました。ちょっとありきたりですが、これでこれ以上は痛まなくなるでしょう。

広い庭に陽が差して気持ちのよい天気ですが、風が強く寒い日曜日でした。

門を塗装直ししていました。このあたりには大きな家が多いようです。

よく見てみると塀にイモリが・・。

塗装の匂いで棲家から出てきたのかな? ヤモリは別名「アカハラ」と称して子供の頃は追いかけ廻しましたが、イモリは家の守り神として大切にしました。走るとかなり早いのですが、寒いのでこの日は動きません。ちょっと触ってみましたがピクリともしませんでした。

「泥絵(どろえ)」という一連の絵画をご存知でしょうか? 奈良、平安時代に製作された「泥絵(でいえ)」とは違う作品群です。

江戸末期に日本橋と第一の宿駅、品川の間に位置する芝増上寺付近で売られていた江戸名所を中心に描いたお土産物品のようです。落款もなく、作者はほとんど不明で、稚拙という点からもあまり評価されることもなかった作品群です。

名所泥絵 無落款

紙本淡彩

縦275*横420

画面の上半分は空に覆われ月が見えている。描かれた人物は余りにも小さく、顔の判別など出来そうにもない。線は繊細ではないが、豪放であり、彼方の消失点に向けて突き抜けていく。果てしない遠近法は、江戸の空間の広がりを感じさせる。この様なスタイルの絵は「泥絵」と呼ばれていた。

柳宗悦は泥絵を「大津絵」と並ぶ「民衆絵画」として評価していますが、柳が泥絵をそのようにカテゴライズする理由は、「無銘性」と、その「稚拙さ」によるところが多いと思われます。

「民画」と分類することに異論のある方も多かろうと思います。「大津絵」はある意味宗教的な意味合いを持ち一般大衆に受け入れられたと思われますが、「泥絵」はどうしても浮世絵と同じようにプロマイド的なイメージが強く富裕層のものと思います。

民衆の信仰のようなものに根付いたかどうかは疑わしく、地方の武士のように都会的な人?のものではなかったのでろうかという意見の人が多いでしょう。大量生産が難しいのでわりと高価であった可能性もあります。

民画か否かは別として、「無銘性」と「稚拙さ」の魅力は大きなものがあります。ただ稚拙とはいえ中には絵としても魅力を備えた作品があります。本作品もそのひとつと思っております。

絵の製作上、大量生産は難しく、また保存も難しいため、貴重価値も備わってくるものと思います。

このように古くなった絵は不思議な魅力を持ち始めます。

***********************************************

泥絵(どろえ):江戸時代から明治時代にかけて描かれた浮世絵の一種。顔料に胡粉を混ぜ、直接、筆を用いて不透明な色調で描かれた浮世絵を指す。胡粉絵ともいう。作画者はほとんどの作品に落款がないため、不明な場合が多い。

遠近を強調した洋風の泥絵が流行した。一時的な絵であり、強烈な色彩を必要とする看板絵などに用いられていた。肉筆浮世絵の一種であり、江戸名所などが描かれた。江戸の終わりのほんの一時期、泥絵は産まれ、そして間もなく消えていった。存在した期間も短く、そして浮世絵ほど流通したわけでもない。

線や人物表現なども様式的、類型的であり、敢えて云えば、稚拙であるとも云える。その様なこともあり、泥絵は美術史に殆ど省みられなかった。

泥絵は主に「絵屋町」と云われた町で売られていた。そしてその主たる使用目的は旅人の国元への土産であったと云われている。特に泥絵の主題にもなっており、江戸名所の一つでもあった芝の神明神社前には沢山の本屋・絵屋が集まり、盛況であった。芝は増上寺を代表に、寺社の多い土地として知られており、伊勢神宮を勧請した神明神社もまた此処にあった。此の場所の名をとり、泥絵はまた「芝絵」とも称されたという。

東海道の出発点、日本橋と第一の宿駅、品川の間に位置する芝は、旅行者にとって東錦絵や江戸土産絵と呼ばれる絵を手に入れるには最適の場所であったであろう。泥絵はその店で描かれ、その場で売られていた模様だ。

現在残っている泥絵の殆どは署名の無い、無銘の作品である。然し日本最大級の泥絵コレクションである渡辺紳一郎コレクションには僅かな例外として二種類の署名が見られる。一つには司馬口雲坡と書かれ、もう一つには北雪と書かれている。彼等が一体どのような経歴の絵師だったか、誰の弟子筋に当たるかなどは現在には全く伝わっていない。浮世絵師のドロップアウトであった可能性もあれば、あまり売れていなかった洋風画家であった可能性もある。筆名から推測されるのは、司馬口雲坡は司馬江漢の、北雪は葛飾北斎のそれぞれ弟子筋に当たるか、乃至はその名を真似て付けた画人であったと云うことだろう。またそのサインの下に書かれているローマ字によるサインにも注目したい。ローマ字でサインを絵に入れるというのは司馬江漢や佐竹曙山もよくしていたことでもあり、これは雲坡や北雪が自覚的に「洋風画家」であったことの一つの物証でもあろう。

殆どの泥絵には落款や制作年月日などは記されていない。それ故、泥絵の制作の時期を正確に指摘することは難しいと云える。しかしながら、幾つかの画がその時期の謎を解く鍵となる。それは開国前後の港である。一つは浦賀へのアメリカ船団来航に備えた、旗本及び諸藩兵士による警護体制を描いたもの、即ち「お固めの図」であり、もう一つは一八五九年以降の横浜港である。それらのイメージから推測するに、泥絵の最盛期は一八五〇年代から六〇年代にかけてであろう。

***********************************************

このような作品に魅力を感じませんか? 現在の価格は高価でないので、今では民画の資格が充分ありますね。

月の様子がいいですね、小さな人の描き方が面白いですね、海の青、空の雲・・・、夢中になるのはトカゲを追い回していた子どもの頃の好奇心とまったく同じもののように思います。

帰宅途中で額縁を探して、こんな額に入れてみました。ちょっとありきたりですが、これでこれ以上は痛まなくなるでしょう。