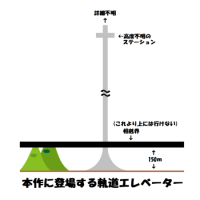

軌道エレベーターの低コストの理由その2。今回は、2番目の「(軌道エレベーターは静止軌道より下で)軌道速度を出す必要がない」という点についてです。

ロケットは、打ち上げ時からものすごい加速を行います。これは、目標の高度に達して地球を周回する公転軌道に乗る、または衛星などを軌道に乗せるためです。前回では図でロケットの進路を垂直に描きましたが、実際にはまっすぐ上に飛ぶわけではなく、下図のようにナナメ上に飛んでいきます。

軌道に乗るには高度に応じて決まった速度があり、これを一般に「軌道速度」と呼びます。その高度における軌道速度を得ていれば、地球の重力と円運動による遠心力が釣り合い、高度を維持して飛び続けいられるのです(遠心力は見かけ上の力であり、厳密には落下し続けるという解釈になるのですが)。これは軌道エレベーターの基本原理とまったく同じです。

たとえば国際宇宙ステーション(ISS)の周回する高度(ほっとくと落ちていくのでそのたびに持ち上げ、高度が数十km上下するのですが)約400kmにおける軌道速度は秒速7.7km。ロケットはほとんどの場合、地球の自転速度を初速として利用していて、緯度によって異なりますがだいたい秒速0.5km弱。

つまりスペースシャトルがISSにドッキングしたければ、高度約400kmに上昇するまでに秒速7.2km以上の加速をしなければならない。これが前回触れた、ロケットが膨大な燃料を必要とする主な理由です。

さらに、これが静止軌道や月周回軌道、ほかの惑星への軌道への投入などしようものなら、数段階の軌道変更とそれに伴う加速が必要で、そのたびに燃料(推進剤)を消費しなくてはなりません。

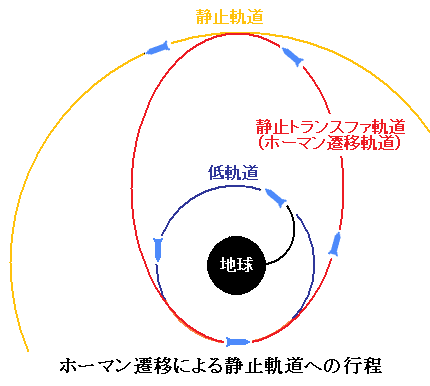

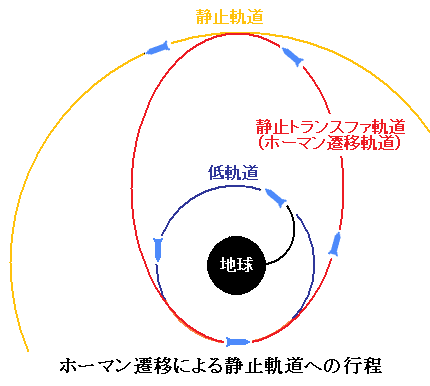

一例として、静止軌道に達するまでの一般的なロケット(軌道投入する衛星や宇宙船を含む)の進路を挙げると次のようなものになります。

1. まず低軌道に乗せる

2. 静止トランスファ軌道に乗せる

3. 静止軌道に乗せる

(説明の簡略化のため、ドリフト軌道は省略)

大雑把にいうと、低軌道の(楕)円と静止軌道の円、さらにこの二つの円に接する長楕円という、三つの楕円軌道を重ね合わせた経路を、ロケットがたどることになります。トランスファ軌道というのは二つに接する軌道のことで、ここでは静止軌道へ向かうので静止トランスファ軌道と呼びます。

要するに、最終的に静止軌道に到達するため、地球を周回する公転が成立するそれぞれの軌道にいったん乗り、次の軌道を目指すというステップを経ていくのです。ついでに言うと、それぞれの軌道面の傾きが異なる(低軌道面の傾きは打ち上げ地点の緯度によって変わり、静止軌道は赤道面とほぼ同一)ため、これを調整するのにも燃料(推進剤)を消費します。このような軌道の推移を、提唱者の名から「ホーマン・トランスファ(遷移)」と呼びます。

都心から高速道路を使って東北や近畿など遠くの地方に行くのに、まず首都高環状線に乗り、適当なところで環状線を出て外環自動車道へ乗り、さらに関越自動車道にアクセスして新潟へ向かう、というような感じですね。しかも指定速度以下に落としてはならない。

そんなわけで、このような例の場合、結果としてロケットは3段階の軌道速度を得なければいけないことになります。打ち上げ時から全力疾走し、機体にかかる振動やパイロットへの負担だって馬鹿になりません。そして軌道変更のたびに加速や制動が必要です。

ちなみに、スペースシャトルのような地上と宇宙の往還機は、地上へ戻る時には、いったん得た軌道速度を減速してすべて捨てなくてはならず、この時にも機体に大変な負担を与えます(この点は次回で紹介します)。

ここでようやく軌道エレベーターとの比較です。まあ別に昇降機の速度は時速何kmでも何mでもいいですが、低軌道なり高軌道なり、その高度に必要な秒速ウンkmなどという加速をする必要はありません。だってケーブルにしがみついているから、軌道速度を出してなくても落ちる心配がないんだもん。

軌道エレベーターの昇降機が高度に応じた軌道速度を獲得するのは、静止軌道に達した時のみです。そして、軌道速度は高いほど遅い。静止軌道の速度は先述のISSの軌道速度よりも秒速にして4km近く遅いのです。ロケットはいったん低軌道の軌道速度=秒速7km超に達した後に、ずっと遅い静止軌道の速度に落ち着くことになります(これは上昇=離心のエネルギーとの間に交換があるためで、必ずしもその分ブレーキをかけるわけではありませんが)。これに対し、軌道エレベーターは低軌道もゆっくりと通過し、静止軌道に近づくにつれて、この高度における軌道速度に達するわけです。

その代わりロケットより相当遅くなるでしょう。時速200kmという例もありますから、上記の道路の例えで言うと、軌道エレベーターは高速に乗らずに国道や県道などをゆっくり通って行く感じですかね。東北まで地べたを走っていくのは遠慮したいですが。

なお、軌道エレベーターの場合、昇降機は上昇しながら、東へ動く軌道エレベーター本体から横方向への角運動量をもらうことになります。昇り棒を登りながら、その棒が横(東)方向に動いていて、上へ行くほど動きが速いと思ってください。

ここで問題視されていることがあります。軌道エレベーターが上昇する昇降機を東へ引っ張るということは、エレベーター本体の側から見ると、西の方向へ構造体が引っ張られることを意味します。いわゆる「コリオリ」と同様の力が働くわけです。

この力がとても大きい場合、軌道エレベーターの持つ運動エネルギーに影響を及ぼし、構造体の相対位置や軌道重心の維持に影響するかも知れない。昇降機が上昇ばっかりすると、軌道エレベーターが西の方向へ向かって倒れる力が働くことになるのではないか。。。

このような昇降機の上下運動によるコリオリは、軌道エレベーター特有の問題の一つとして指摘されており、建造の時点から関係してくる問題なのですが、私自身はこれをあまり深刻に考えていません。

たとえば下りの時は逆方向の力が働きます。つまり、上記でスペースシャトルが帰還時に軌道速度を捨てると書きましたが、これに対し軌道エレベーターは、上昇で得た角運動量の一部ないし全部を、降下の時にエレベーター本体に返してあげることを意味します(ただし昇りと下りで荷重に差があれば、この分は相殺できない)。このほかにもいろいろ相殺できると考えるので。この点については、後日この「豆知識」で解説する予定です。

何はともあれ、軌道エレベーターの昇降機は、静止軌道より下ではロケットのように高度に応じた軌道速度を出す必要がない。このためエネルギーの消費も少ない、というわけです。

長くなり申し訳ありません。次回で低コストのお話は終了します。

ロケットは、打ち上げ時からものすごい加速を行います。これは、目標の高度に達して地球を周回する公転軌道に乗る、または衛星などを軌道に乗せるためです。前回では図でロケットの進路を垂直に描きましたが、実際にはまっすぐ上に飛ぶわけではなく、下図のようにナナメ上に飛んでいきます。

軌道に乗るには高度に応じて決まった速度があり、これを一般に「軌道速度」と呼びます。その高度における軌道速度を得ていれば、地球の重力と円運動による遠心力が釣り合い、高度を維持して飛び続けいられるのです(遠心力は見かけ上の力であり、厳密には落下し続けるという解釈になるのですが)。これは軌道エレベーターの基本原理とまったく同じです。

たとえば国際宇宙ステーション(ISS)の周回する高度(ほっとくと落ちていくのでそのたびに持ち上げ、高度が数十km上下するのですが)約400kmにおける軌道速度は秒速7.7km。ロケットはほとんどの場合、地球の自転速度を初速として利用していて、緯度によって異なりますがだいたい秒速0.5km弱。

つまりスペースシャトルがISSにドッキングしたければ、高度約400kmに上昇するまでに秒速7.2km以上の加速をしなければならない。これが前回触れた、ロケットが膨大な燃料を必要とする主な理由です。

さらに、これが静止軌道や月周回軌道、ほかの惑星への軌道への投入などしようものなら、数段階の軌道変更とそれに伴う加速が必要で、そのたびに燃料(推進剤)を消費しなくてはなりません。

一例として、静止軌道に達するまでの一般的なロケット(軌道投入する衛星や宇宙船を含む)の進路を挙げると次のようなものになります。

1. まず低軌道に乗せる

2. 静止トランスファ軌道に乗せる

3. 静止軌道に乗せる

(説明の簡略化のため、ドリフト軌道は省略)

大雑把にいうと、低軌道の(楕)円と静止軌道の円、さらにこの二つの円に接する長楕円という、三つの楕円軌道を重ね合わせた経路を、ロケットがたどることになります。トランスファ軌道というのは二つに接する軌道のことで、ここでは静止軌道へ向かうので静止トランスファ軌道と呼びます。

要するに、最終的に静止軌道に到達するため、地球を周回する公転が成立するそれぞれの軌道にいったん乗り、次の軌道を目指すというステップを経ていくのです。ついでに言うと、それぞれの軌道面の傾きが異なる(低軌道面の傾きは打ち上げ地点の緯度によって変わり、静止軌道は赤道面とほぼ同一)ため、これを調整するのにも燃料(推進剤)を消費します。このような軌道の推移を、提唱者の名から「ホーマン・トランスファ(遷移)」と呼びます。

都心から高速道路を使って東北や近畿など遠くの地方に行くのに、まず首都高環状線に乗り、適当なところで環状線を出て外環自動車道へ乗り、さらに関越自動車道にアクセスして新潟へ向かう、というような感じですね。しかも指定速度以下に落としてはならない。

そんなわけで、このような例の場合、結果としてロケットは3段階の軌道速度を得なければいけないことになります。打ち上げ時から全力疾走し、機体にかかる振動やパイロットへの負担だって馬鹿になりません。そして軌道変更のたびに加速や制動が必要です。

ちなみに、スペースシャトルのような地上と宇宙の往還機は、地上へ戻る時には、いったん得た軌道速度を減速してすべて捨てなくてはならず、この時にも機体に大変な負担を与えます(この点は次回で紹介します)。

ここでようやく軌道エレベーターとの比較です。まあ別に昇降機の速度は時速何kmでも何mでもいいですが、低軌道なり高軌道なり、その高度に必要な秒速ウンkmなどという加速をする必要はありません。だってケーブルにしがみついているから、軌道速度を出してなくても落ちる心配がないんだもん。

軌道エレベーターの昇降機が高度に応じた軌道速度を獲得するのは、静止軌道に達した時のみです。そして、軌道速度は高いほど遅い。静止軌道の速度は先述のISSの軌道速度よりも秒速にして4km近く遅いのです。ロケットはいったん低軌道の軌道速度=秒速7km超に達した後に、ずっと遅い静止軌道の速度に落ち着くことになります(これは上昇=離心のエネルギーとの間に交換があるためで、必ずしもその分ブレーキをかけるわけではありませんが)。これに対し、軌道エレベーターは低軌道もゆっくりと通過し、静止軌道に近づくにつれて、この高度における軌道速度に達するわけです。

その代わりロケットより相当遅くなるでしょう。時速200kmという例もありますから、上記の道路の例えで言うと、軌道エレベーターは高速に乗らずに国道や県道などをゆっくり通って行く感じですかね。東北まで地べたを走っていくのは遠慮したいですが。

なお、軌道エレベーターの場合、昇降機は上昇しながら、東へ動く軌道エレベーター本体から横方向への角運動量をもらうことになります。昇り棒を登りながら、その棒が横(東)方向に動いていて、上へ行くほど動きが速いと思ってください。

ここで問題視されていることがあります。軌道エレベーターが上昇する昇降機を東へ引っ張るということは、エレベーター本体の側から見ると、西の方向へ構造体が引っ張られることを意味します。いわゆる「コリオリ」と同様の力が働くわけです。

この力がとても大きい場合、軌道エレベーターの持つ運動エネルギーに影響を及ぼし、構造体の相対位置や軌道重心の維持に影響するかも知れない。昇降機が上昇ばっかりすると、軌道エレベーターが西の方向へ向かって倒れる力が働くことになるのではないか。。。

このような昇降機の上下運動によるコリオリは、軌道エレベーター特有の問題の一つとして指摘されており、建造の時点から関係してくる問題なのですが、私自身はこれをあまり深刻に考えていません。

たとえば下りの時は逆方向の力が働きます。つまり、上記でスペースシャトルが帰還時に軌道速度を捨てると書きましたが、これに対し軌道エレベーターは、上昇で得た角運動量の一部ないし全部を、降下の時にエレベーター本体に返してあげることを意味します(ただし昇りと下りで荷重に差があれば、この分は相殺できない)。このほかにもいろいろ相殺できると考えるので。この点については、後日この「豆知識」で解説する予定です。

何はともあれ、軌道エレベーターの昇降機は、静止軌道より下ではロケットのように高度に応じた軌道速度を出す必要がない。このためエネルギーの消費も少ない、というわけです。

長くなり申し訳ありません。次回で低コストのお話は終了します。