≪5/18≫

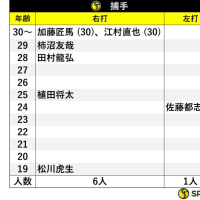

昨季シーズン自己最多の51試合に登板したロッテ・坂本光士郎は開幕を二軍で迎えたが、5月10日に今季初昇格を果たすと、ここまで4試合に投げ、2ホールド、防御率2.25だ。

連投となった18日の日本ハム戦は、5-4の7回に登板し、先頭の上川畑大悟をストレートで遊ゴロに打ち取ると、続く水野達稀をスライダーで空振り三振、最後は野村佑希を捕邪飛で、1イニングを危なげなく3人で片づけた。

自主トレ、春季キャンプ

坂本は新シーズンに向けて「1年間戦う体力を去年から取り組んできたのでそれが引き続きやりながら、まだまだ課題もいっぱいあると思うので、そこをひとつずつ潰せるようにやっていこうかなと思います」と自主トレに励んできた。

今季から新たに「ウエイトトレーニングとかは結構やっているので、そこは硬い筋肉にならないように、柔軟であったり、柔らかくというのは思ってやっています」と、ウエイトトレーニングに力を入れた。

自主トレではチームメイトの澤村拓一、年が明けてからは清水昇といった実績のあるリリーバーと汗を流した。

「澤村さんの考え方だったり、ヤクルトの清水であったり、すごく実績もありますし、先輩、後輩関係なく気になったことは聞きましたし、吸収できるところは吸収できるようにやっていました」。

「澤村さんもですけど、ウエイトであったり投げる時にこうなってるよと言われて、それを試しながらやりました。清水に関しても、前に突っ込んでしまうということがあったので、それをどう修正したらいいかなという話をしました」。

2月の石垣島春季キャンプでは「投げさせてもらって経験をさせてもらった分、恩返ししないといけない。自分のため、そこに関しては去年と同じ成績だとダメだと思いますし、もっともっと上を目指していかないといけないと思いながらやっています」と、昨季以上の結果を残すため汗を流した。

自主トレではチームメイトの澤村拓一、年が明けてからは清水昇といった実績のあるリリーバーと汗を流した。

「澤村さんの考え方だったり、ヤクルトの清水であったり、すごく実績もありますし、先輩、後輩関係なく気になったことは聞きましたし、吸収できるところは吸収できるようにやっていました」。

「澤村さんもですけど、ウエイトであったり投げる時にこうなってるよと言われて、それを試しながらやりました。清水に関しても、前に突っ込んでしまうということがあったので、それをどう修正したらいいかなという話をしました」。

2月の石垣島春季キャンプでは「投げさせてもらって経験をさせてもらった分、恩返ししないといけない。自分のため、そこに関しては去年と同じ成績だとダメだと思いますし、もっともっと上を目指していかないといけないと思いながらやっています」と、昨季以上の結果を残すため汗を流した。

ファームで意識して取り組んだこととは

練習試合、オープン戦では悔しい投球内容が続き、開幕はファームスタート。

「スピード自体は出ていたんですけど、質的に全然自分が思っている質ではなかった。どうにか質を上げていきたいなということで取り組んでいましたね」。

具体的にストレートの質を高めるために「上半身がだいぶ強かったので、下半身からという意識で遠投で伸びる球というのを意識してやっていました」とのことだ。

昇格してからのストレートは素晴らしく、17日の日本ハム戦、1-1の9回先頭の五十幡亮汰へ投じた初球の外角152キロのストレートはものすごい威力を誇った。

昇格後のストレートについて「だいぶ指にかかっているなという感じがしますし、だいぶ強くなっているなと思います」と、ファームで取り組んできた成果を出せている。

その他、一軍に上がる過程において、坂本は「制球自体がオープン戦では結構バラバラだった。しっかりゾーンに投げ込むことができないと一軍に呼ばれないなと思っていたので、ストレートの質とゾーンにしっかり投げ込むことを意識してやっていました」と、“制球”、“ストレートの質”にこだわってきた。

ファームで過ごしていた時間で、「去年どこが良かったのかというのを見ながら、合わせるじゃないですけど、体自体も変わっているので、そこに戻すというよりかは進化を求めながらやってました」と自身の映像を振り返り、「上(上半身)で投げたりというのがあったんですけど、下(下半身)もだいぶ大きくなっていると思うので、下(下半身)をもっと使えたらいいなと思ってやっていました」と、オフから取り組むウエイトトレーニングで大きくなった体にあった上半身と下半身が連動したフォームを作った。

そして、5月10日に一軍の舞台に戻ってきた。「与えられたポジションで結果を残して、チームのためにしっかり腕を振れたらなと思います」。開幕は出遅れたが、どう始めるかではなく、どうシーズンを終えるかが重要になってくる。ここから巻き返しに期待したい。

取材・文=岩下雄太

(ベースボールキング)

**************************************

≪5/19≫

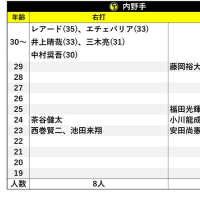

プロ野球開幕から50日。ロッテは19日の日本ハム戦が40試合目となる。ここまで18勝18敗3分けの3位。吉井監督1年目の昨季と比べてやや苦戦している状況だ。DeNAからソトを獲得した今季は内野をシャッフル。中村奨を三塁、藤岡を二塁にコンバートさせた。ソトのDH起用時の一塁と三塁は中村奨、安田、ルーキーの上田で競わせ、遊撃は茶谷と2年目の友杉の併用…というのが当初の構想だった。

実際には安田が開幕直後に故障離脱したため、三塁は中村奨でほぼ固定され、安田の復帰後、上田は2軍で経験を積むことになった。遊撃に目を向けると、友杉が一時、打率リーグトップに立つなど打撃好調で出場回数を増やしているが、ここにきて二塁・藤岡のバックアップ要員的な立場だった小川が存在感を増している。

内外野どこでも守れるユーティリティープレーヤーは俊足、堅守が持ち味で、守備固めや代走としての起用が多かったが、4月27日の楽天戦以降は5試合で遊撃手としてスタメンに名を連ねている。昨年までと大きく変化したのは打撃面だ。「他の人と同じことをしていては試合には出られないので。粘りを自分の持ち味できれば」。春季キャンプから重心を後ろに残し、ボールを呼び込む打撃に取り組み、その成果で2ストライクと追い込まれてからもファウルで粘れるようになった。

バットを短く持ち、ほぼノーステップでミート中心の打撃スタイルを確立。ここまで(17日まで)29試合に出場して49打数11安打、打率・224と、まだまだ満足できる数字ではないが、5月1日のオリックス戦(ほっと神戸)ではプロ4年目で初の猛打賞、18日の日本ハム戦(ZOZOマリン)でも6回に同点打と活躍。その姿はファンにも強い印象を残しており、SNS上には投げさせた球数とファウル数を数える「小川龍成カウンター」なるものも出現している。

とは言え、小川が目指しているのは球数を投げさせることではない。より多くのヒットを打つために“秘密兵器”も導入した。それが以前よりも30グラムほど重い900グラムのバットだ。1メートル71、72キロの小川の課題はパワー。「物理的にバットが重い方がボールは飛ぶ。スイングスピードは多少遅くなるかもしれないけど、重さのあるバットを落とす感じでボールにぶつけるイメージ。(打撃コーチの)村田さんと話して決めました」と説明する。求めているのは長打になる飛距離ではなく、多少詰まっても内野の頭を越える打球だ。

好投手を攻略するには簡単にはアウトにならない粘り強さ、しぶとさも必要。相手から嫌がられる選手になるために、小川はバットを振り続けている。 (ロッテ担当・大内 辰祐)

内外野どこでも守れるユーティリティープレーヤーは俊足、堅守が持ち味で、守備固めや代走としての起用が多かったが、4月27日の楽天戦以降は5試合で遊撃手としてスタメンに名を連ねている。昨年までと大きく変化したのは打撃面だ。「他の人と同じことをしていては試合には出られないので。粘りを自分の持ち味できれば」。春季キャンプから重心を後ろに残し、ボールを呼び込む打撃に取り組み、その成果で2ストライクと追い込まれてからもファウルで粘れるようになった。

バットを短く持ち、ほぼノーステップでミート中心の打撃スタイルを確立。ここまで(17日まで)29試合に出場して49打数11安打、打率・224と、まだまだ満足できる数字ではないが、5月1日のオリックス戦(ほっと神戸)ではプロ4年目で初の猛打賞、18日の日本ハム戦(ZOZOマリン)でも6回に同点打と活躍。その姿はファンにも強い印象を残しており、SNS上には投げさせた球数とファウル数を数える「小川龍成カウンター」なるものも出現している。

とは言え、小川が目指しているのは球数を投げさせることではない。より多くのヒットを打つために“秘密兵器”も導入した。それが以前よりも30グラムほど重い900グラムのバットだ。1メートル71、72キロの小川の課題はパワー。「物理的にバットが重い方がボールは飛ぶ。スイングスピードは多少遅くなるかもしれないけど、重さのあるバットを落とす感じでボールにぶつけるイメージ。(打撃コーチの)村田さんと話して決めました」と説明する。求めているのは長打になる飛距離ではなく、多少詰まっても内野の頭を越える打球だ。

好投手を攻略するには簡単にはアウトにならない粘り強さ、しぶとさも必要。相手から嫌がられる選手になるために、小川はバットを振り続けている。 (ロッテ担当・大内 辰祐)

(スポニチ)

**************************************

≪5/16≫

<千葉ロッテと音楽の力~Power of Music(上)>

千葉ロッテマリーンズの応援歌はなぜ心に残るのか-。今季から担当記者となり、開幕してから1カ月半。知らず知らずのうちに、応援歌を口ずさみたくなるようになってきている。音楽評論家であり、マリーンズファンのスージー鈴木氏(57)に3回にわたって徹底的に解説してもらった。【取材・構成=星夏穂】

◇ ◇ ◇

きっかけはソトの応援歌だった。地をはうような低音の合唱に中毒性がある。SNSでは「魔曲」とも言われている。ロッテの応援歌が醸し出す「何か」を解説してくれる人を探した。95年からファンとして、ZOZOマリンに通っていたスージー氏にお願いした。まずはロッテの独自スタイルについて聞いた。

「メロディーとかリズムとか明らかに他の球団の応援歌とは違って、独自なものがあると思いますね。割と生声中心。あと、ドンドンっていう大太鼓の位置付けも、他の球団と比べて少し違う。声とか手拍子が中心のヒューマンな響きが印象的です」

SNS上でも「他球団ファンだけどロッテの応援、かっこいい」と話題を呼んでいる。他球団とは違う、今のロッテ応援歌の礎を築いた人物がいた。

「ロッテの応援歌を作っていた、音楽に詳しいジントシオという方がいて。J-POPにも精通していて、今の感覚の音楽を作りたいという人だった。ジントシオの音楽的知識、新しい応援歌を作りたいという野心。応援歌作りの中で彼の存在感は大きいと思います」

日常生活でも耳にする機会の多いJ-POP。口ずさんでしまうような親近感のあるものに仕上げるために、さまざまな工夫が凝らされているという。

「転調、キーを変えるっていうのが最近のJ-POPでは非常に多い。しかし応援歌で転調というのは、そもそもコード楽器(ピアノやギター)がないので、なかなか難しい。その中で、明らかに転調しているメロディーだなっていうのが、荻野貴司。あれはコード進行がJ-POP。メロディーの途中で違うキーに行ってる。具体的に言うとFからAフラットに行ってるんです。ちょっと空気感が変わる感じ。こんな応援歌は他にないと思います」

確かに「ラララ…駆け抜けろホームまで 荻野貴司」から「(演奏)オイ!×6 打て荻野(タ・カ・シ!)」に移るところで曲の雰囲気がスッと変わる。長年親しまれている荻野の応援歌の他にも、聞きなじみやすい応援歌があった。

「一番好きなのは清田育宏(元ロッテ)ですよ。もっとはっきりCからEフラットに転調します。分かりやすくJ-POP応援歌ですね。他の球団の応援歌がまだ行進曲とか軍歌とか、そんな感じの応援歌が多い中、この2曲は非常に新しい。普通に今ラジオとかテレビから流れてるJ-POPの旋律、コード進行ですね。YOASOBIに歌ってほしいです(笑)」

ロッテの応援歌は高校野球応援でも頻繁に取り入れられることが多い。今や定着しているものが実はロッテの応援歌だと後から知ることもあるほど。福浦和也(現ロッテ1軍ヘッド兼打撃コーチ)の応援歌などは定番化している。

「新しい感覚があるってことじゃないですか。でも生徒たちが自分で作っていいんですよ。別に音を外してもいいんだよとは思いますけどね。やっぱり応援団が楽しそうに応援歌歌ってる姿は僕は好きです。だから戦前に作られたような古めかしい暗い曲じゃなくて、音楽的にもっと面白いことすればいいのにって思うんです。出来合いの楽譜みたいなものがあって、それが流通してるからなんですよね。応援なんですから、学生がアレンジしてもいいと思うんです。他の球団の応援歌ももっと面白くてもいいだろうとも思います。面白い応援歌の象徴が荻野貴司であり、清田育宏ですね」

独創性のあるロッテのスタイルを踏襲するだけではなく、もっと枠からはみ出てオリジナルを生んでいい。伝統と新しさを兼ね備えた応援に、スポーツ観戦の醍醐味(だいごみ)がある。

「やっぱりスポーツって喜怒哀楽の爆発だと思うんですよ。これ僕の言葉じゃなくって。19年2月22日の日刊スポーツで、Jリーグの村井満チェアマン(当時)が『サッカーの魅力は、喜怒哀楽の爆発だ』と述べていました。日々の社会生活ではできない、自分の喜怒哀楽を爆発させることが一番のサッカーの楽しみなんじゃないかって。そらそうだなと思って。だから応援団の若者が楽しそうに歌っているのはいいんじゃないかなって風に思いますね」。(つづく)

◆スージー鈴木(すーじー・すずき)1966年(昭41)11月26日生まれ。大阪府東大阪市出身。早大在学中にFM東京「東京ラジカルミステリーナイト」の「AUプロジェクト」に参加し、「スージー鈴木」の名でラジオデビュー。98年11月創刊の「野球小僧」で野球音楽評論家としてデビュー。現在はラジオ番組BAYFM「9の音粋」にレギュラー出演するなど活躍の場を広げている。

**************************************

≪5/17≫

<千葉ロッテと音楽の力~Power of Music(中)>

千葉ロッテマリーンズの応援歌はなぜ心に残るのか-。今季から担当記者となり、開幕してから1カ月半。知らず知らずのうちに、応援歌を口ずさみたくなるようになってきている。音楽評論家であり、マリーンズファンのスージー鈴木氏(57)による解説第2弾です。【取材・構成=星夏穂】

◇ ◇ ◇

「魔曲」と言えば、智弁和歌山の「ジョックロック」が有名だ。チャンステーマで同校が甲子園で見せる集中打にマッチする。

今季、プロ野球にも「魔曲」と呼ばれつつあるメロディーが生まれた。前DeNAで今季からロッテに加入したネフタリ・ソトの応援歌は、スローテンポから始まり、その不気味さが他の応援歌と一線を画す。SNS上で「威圧感がすごい、魔曲すぎる」と話題になり「ネフタリ教」もトレンド入りする。スージー鈴木氏は「(魔曲がかかると)何々が勝つ、逆転するというのは、科学的に証明できるものではないと思います」と前置きした上で、曲調を解説してくれた。

「なかなか球場でかかるメロディーじゃないです。通り一遍の単調なリズム感の応援からすると、ああいう不思議なスローテンポのメロディーは珍しい。不思議な、音楽のルールから逸脱した音使いで。その不気味さは面白いですね。ソトが発奮するかは分からない。でも球場全体が不思議に盛り上がる、何かポジティブな影響があるかもしれませんね」

珍しく聞こえる理由が音階にある。他の有名な、誰でも耳にしたことのある曲の特性と似たものがあるという。

「ゲッ、ゲッ、ゲゲゲのゲ~♪(ゲゲゲの鬼太郎の主題歌)とか。ちょっと不気味でしょ。アアア~渚のシンドバッド♪(ピンク・レディーの『渚のシンドバッド』)とか。両曲とも不思議で、不気味でちょっとエロチックな、何かが起きそうな違和感のある音=ミのフラットを使っている。ソトのバーモ ネフタリ♪の『タ』がミのフラット。そういう音楽的なギミック(仕掛け)が入ってますね」

ソトの応援歌を含め、ロッテの外国人の応援歌は面白いモノが多いという。実はさまざまなマニアックな原曲が使用されている。昨季本塁打王のグレゴリー・ポランコは名前が歌詞に出てこない。愛称の「エル・コーヒー♪」が声高らかに歌われる。

「原曲を調べたら元プロレスラーのキラー・カーンの登場曲に使用されていた『荒野の砂塵』です。(元ロッテ、ソフトバンクの)アルフレド・デスパイネのロッテ時代の応援歌は『月影のキューバ』っていう懐メロが原曲で、長調と短調が混ざるんです。外国人選手の曲は面白いですね」

日本人選手の応援歌にも、珍しいルーツをたどって来たものがある。「俺らは叫ぶ~♪」から始まる、あの曲だ。

「2000年代の福浦和也の応援歌の原曲は、韓国歌謡なんですよ。韓国語で『ヘビョヌロガヨ』、日本語で『浜辺へ行こう』という曲。実は日本のグループサウンズが韓国に行って演奏したものが韓国でカバーされた。日本海を行って来いして福浦の応援歌として戻ってきたんです。これだけで、『国境を渡る応援歌』とかいって、多分1ページぐらい書けると思いますよ。この1曲と言われれば、この20年間でいくと、福浦和也の応援歌が好きですね」(つづく)

◆スージー鈴木(すーじー・すずき) 1966年(昭41)11月26日生まれ。大阪府東大阪市出身。早大在学中にFM東京「東京ラジカルミステリーナイト」の「AUプロジェクト」に参加し、「スージー鈴木」の名でラジオデビュー。98年11月創刊の「野球小僧」で野球音楽評論家としてデビュー。現在はラジオ番組BAYFM「9の音粋」にレギュラー出演するなど活躍の場を広げている。

**************************************

≪5/18≫

<千葉ロッテと音楽の力~Power of Music(下)>

千葉ロッテマリーンズの応援歌はなぜ心に残るのか-。今季から担当記者となり、開幕してから1カ月半。知らず知らずのうちに、応援歌を口ずさみたくなるようになってきている。音楽評論家であり、マリーンズファンのスージー鈴木氏(57)による解説の最終回です。【取材・構成=星夏穂】

◇ ◇ ◇

ロッテ吉井理人監督(59)には音楽の感性がある。スージー鈴木氏はそう感じている。ラジオ番組『9の音粋』(BAYFM)で共演したときに見えた監督の人物像とは。

「音楽について詳しかったですね。1時間話しましたけど『家にグラブはないけど、ギターは5本ある』とおっしゃってました。その番組の中でもギターを披露されましたけど、すっごくうまかったです。ありがたいことに、私のテレビ番組を見たり、『9の音粋』も聞いてくださっているみたいなんです」

音楽好きの吉井監督は「聴く監督」という本も出版。選手の自主性を重んじる方針で、監督1年目の昨季はリーグ2位の成績を残した。

「初めて去年の開幕戦(ソフトバンク戦)をテレビで見ていて、少し不安だったんですよね。監督なのに、普通の野球好きのおじさんが野球を見てる感じで、ピンチには不安な顔をして。でも、あの普通のおじさんの感覚がいいんじゃないかなと思い始めて。選手の話もちゃんと聞くように思えて。かつ音楽好きという監督はいいんじゃないかなと思いますけどね」

吉井監督の音楽好きは箕島高校の頃から。象徴的なエピソードがあるという。

「83年に夏の甲子園に出た後、その秋の文化祭でバンドを組んでライブをしたらしい。『ちょすかーベイビーズ』というバンド名だったそうですよ。向こうの方言らしいんですけど。ビートルズと中森明菜とARBのコピーをしていたそうです。ギターもドラムもベースもやったと。そんな高校球児がいたのかと、驚きましたね」

若き頃の吉井少年は、野球だけに打ち込むことはなかったようだ。

「当時の野球部の監督に『ランニングしてこい』と言われて、その間に倉庫みたいなところに入ってバンドの練習をしてたみたいです。『監督も分かってたんちゃうか』とおっしゃってました。野球やるのに文化なんて必要ない。昔はもっとそう思われていて、高校球児なんて文化も趣味も捨てて野球漬けとかになっていたんです。でも文化的な感性を持つことは、今の時代にはいいことだと思うんですよ」

野球と音楽。音楽と野球。双方の感性が相通ずることは、実際にスージー鈴木氏にもよくあるそうだ。

「自分も音楽の原稿を書いていて、たまに野球の比喩とか使うんです。『このアルバムは、ストレートのような曲が続いた後に、ここで内角低めのスライダーみたいな曲が入る』とかいうと、野球ファンは分かるじゃないですか」

音楽の感性は指導者としてプラスになると考えている。

「野球だけじゃない文化的な素養があると、表現力も高まるし、指導の時も普通の監督とは違うメッセージを選手に発することができると思います。リズム感とか、メロディーとかコードとかって頭にあると。なのに今までの野球は、野球一筋の野球人しかいなかった」

これまでの名将も、さまざまな感性を持った人はいたが、音楽の感性を持ち合わせた指導者は非常に珍しいという。

「野村克也さんみたいに、めっちゃ本を読んでるとか、文学の世界はあるかもしれませんけど、あそこまで音楽的素養のある監督は多分、日本でも初めてだと思いますね。昔、王貞治さんがピアノを弾いただけでびっくりしたぐらいですから。吉井さんみたいにあそこまでギターがうまくて、佐野元春からもらったギターを、大事に弾いてますとかっていう監督がいるのがいいんじゃないですかね」 (この項おわり)

◆スージー鈴木(すーじー・すずき) 1966年(昭41)11月26日生まれ。大阪府東大阪市出身。早大在学中にFM東京「東京ラジカルミステリーナイト」の「AUプロジェクト」に参加し、「スージー鈴木」の名でラジオデビュー。98年11月創刊の「野球小僧」で野球音楽評論家としてデビュー。現在はラジオ番組BAYFM「9の音粋」にレギュラー出演するなど活躍の場を広げている。

(以上 日刊)