先日、宇津地区にある貞任峠に行ってきました。当日は雨だったので下浮井から車で上がり写真を撮って来ました。峠横の車道脇には案内板が、また峠には最近立て直された真新しい祠が建っていました。ここは安倍貞任の首が埋められたところとの事。

衣川の戦いで敗走する阿倍貞任を追撃する義家が「衣のたてはほころびにけり」と下の句を歌いかけると、ふり返った貞任が「年をへし糸のみだれのくるしさに」と歌いかえし、その歌心に感心して義家は矢をはずしたと言われる、約1,000年も前、遙か奥州を舞台に戦われた「前九年の役」。何故か遠く離れたこの宇津地区には貞任にまつわる伝説が残されていました。

源頼義に敗れた安倍貞任とその弟宗任は京の都へと運ばれ、陰陽師の「川が東西南北に流れる有頭郷(うづごう)にバラバラに斬って埋めるよう」にという占いにより、ここ宇津で処刑され別々に埋められた。

弟の宗任は針のあるゆずの木でめった打ちに打ち据えられ、「有頭にはゆずは育たない」との怨みの声を残して息を引き取ったとのこと。遺体は七つに分けて埋められましたが日も暮れ夜半になるとバラバラに埋められた貞任の首や胴体・手や足が一カ所に集まりもとの体になりました。これは大変と怨霊が一つにならないよう針のあるゆず枝で包みもとのようにバラバラに埋め直した。ところがまた夜になるとゆずを取り除き一つの遺体となって現れた。怨霊の恐ろしさに驚いた義家は九州の宇佐八幡の分神を勧請し怨霊を鎮めた、と下宇津の八幡神社縁起文に残されているとのこと。

処刑されたという<切畑>はここ、

「首」を埋めた<貞任峠>はここ、

「腰と両足」を埋めた<人尾峠>はここ、

「両肩と胴体」を埋めた<高谷>はここ、

「足と手」を埋めたといわれる<足手山>はここです。

宇津峡のあたりの地図、を見て下さい。

周山から流れてきた大堰川が弓槻橋のあたりを南下、

続いて栃本橋のあたりを北上

そして宇津峡に向かって西へ、

そこで大きくUターンして東へ、

さらに南下、世木ダムのあたりでも南下・北上を繰り返しています。たしかにここは川が東西南北に流れていますね。

このようなところは日本で唯一、有頭にしかない、と書かれていたような気がしますが、そうなんでしょうか?他に同じようなところは無いのでしょうか?

貞任は奥州で死亡しているはずですし、宗任は伊予に流されたはずなのに、なぜこのような伝説ができたのでしょう?源氏の勢力が丹波にも浸透していて有頭郷が貞任の父、安倍頼時の領地であったこと、貞任には北行伝説ある程の人気ある英雄であったこと、などがその一因かもしれません。お隣の日吉町や八木町(船井神社・久留守神社・氷室明神、、、)などにもよく似た伝説があるそうです。

京北町誌のこの項を読んでいたら;

>前九年の役の主戦場となったこの地方に、今もなお「山国納豆」の名で住民

>が納豆を保存食として常食しているところから考えても、頼義の援兵申請に

>応じて、朝廷からは禁裏御料山国庄の郷士を従軍させた際、兵糧のなかに

>「山国納豆」が陸奥の戦地まではこばれたものと思われる。

という面白い記述を発見しました。

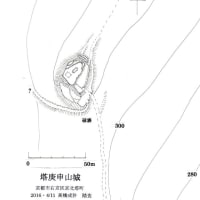

この山国納豆起源説や明治維新の山国隊以外にも郷士が外へ出て行っていたことなどについてはいろいろ調べてみたい点であります(^。^) またここには宇津城址があり一度訪れてみたいと思っています。

衣川の戦いで敗走する阿倍貞任を追撃する義家が「衣のたてはほころびにけり」と下の句を歌いかけると、ふり返った貞任が「年をへし糸のみだれのくるしさに」と歌いかえし、その歌心に感心して義家は矢をはずしたと言われる、約1,000年も前、遙か奥州を舞台に戦われた「前九年の役」。何故か遠く離れたこの宇津地区には貞任にまつわる伝説が残されていました。

源頼義に敗れた安倍貞任とその弟宗任は京の都へと運ばれ、陰陽師の「川が東西南北に流れる有頭郷(うづごう)にバラバラに斬って埋めるよう」にという占いにより、ここ宇津で処刑され別々に埋められた。

弟の宗任は針のあるゆずの木でめった打ちに打ち据えられ、「有頭にはゆずは育たない」との怨みの声を残して息を引き取ったとのこと。遺体は七つに分けて埋められましたが日も暮れ夜半になるとバラバラに埋められた貞任の首や胴体・手や足が一カ所に集まりもとの体になりました。これは大変と怨霊が一つにならないよう針のあるゆず枝で包みもとのようにバラバラに埋め直した。ところがまた夜になるとゆずを取り除き一つの遺体となって現れた。怨霊の恐ろしさに驚いた義家は九州の宇佐八幡の分神を勧請し怨霊を鎮めた、と下宇津の八幡神社縁起文に残されているとのこと。

処刑されたという<切畑>はここ、

「首」を埋めた<貞任峠>はここ、

「腰と両足」を埋めた<人尾峠>はここ、

「両肩と胴体」を埋めた<高谷>はここ、

「足と手」を埋めたといわれる<足手山>はここです。

宇津峡のあたりの地図、を見て下さい。

周山から流れてきた大堰川が弓槻橋のあたりを南下、

続いて栃本橋のあたりを北上

そして宇津峡に向かって西へ、

そこで大きくUターンして東へ、

さらに南下、世木ダムのあたりでも南下・北上を繰り返しています。たしかにここは川が東西南北に流れていますね。

このようなところは日本で唯一、有頭にしかない、と書かれていたような気がしますが、そうなんでしょうか?他に同じようなところは無いのでしょうか?

貞任は奥州で死亡しているはずですし、宗任は伊予に流されたはずなのに、なぜこのような伝説ができたのでしょう?源氏の勢力が丹波にも浸透していて有頭郷が貞任の父、安倍頼時の領地であったこと、貞任には北行伝説ある程の人気ある英雄であったこと、などがその一因かもしれません。お隣の日吉町や八木町(船井神社・久留守神社・氷室明神、、、)などにもよく似た伝説があるそうです。

京北町誌のこの項を読んでいたら;

>前九年の役の主戦場となったこの地方に、今もなお「山国納豆」の名で住民

>が納豆を保存食として常食しているところから考えても、頼義の援兵申請に

>応じて、朝廷からは禁裏御料山国庄の郷士を従軍させた際、兵糧のなかに

>「山国納豆」が陸奥の戦地まではこばれたものと思われる。

という面白い記述を発見しました。

この山国納豆起源説や明治維新の山国隊以外にも郷士が外へ出て行っていたことなどについてはいろいろ調べてみたい点であります(^。^) またここには宇津城址があり一度訪れてみたいと思っています。

貞任峠は、宇津村青年団の応援歌にも登場します。

「人尾峠(ひとのお)貞任峠(さだと)に雲乱れ/大堰川

(おおい)の川瀬の音激す/鍛え鍛えた宇津男児/我ら勝利の意気見よや」

当時の7カ町村(神吉も北桑田郡でした)の運動会は、小村ながらも毎年宇津村が優勝していました。各町村にはシンボルカラーがあって、宇津村は黄色(山国は赤色)でした。その頃は宇津村の全盛期で、黄色の旗や鉢巻が眩しかったものです。宇津村のヒーローは多数いて、川本邵さんはマラソン、小屋丹山さんは走り高跳びのエースでした。

今は、天若分校はダムの底へ水没して、貞任峠を越す人もいないでしょう。

私は山国村育ちでこんな応援歌を思い出しました.

「山国のリレーの選手に勝てるなら、やが~て西から満月がでるぞ.

残念か!残念な~らまたおいで!」

人口では弓削村、続いて山国村、周山町だったでしょうか?

弓削2,705/山国2,623/周山2,204/宇津985/黒田869/細野808人です。昭和20年代のデータは知りませんが、似たり寄ったりと思います。宇津村青年団が如何に精鋭揃いだったか。山国の応援歌が「負け惜しみ」に聴こえたものです!宇津村は連戦連勝でしたが、これは私のイメージが強かった部分もあり、正確な記録は分かりません。もし調べて判明すれば、是非教えてください。

なお、宇津の上記のヒーローの他に、中溝弘=砲丸投げ・福井之男=100・200メートル・岡本正三=棒高飛び・三段跳び・岡本洋子=幅跳び・安井美佐子=100メートルで圧倒的な強さを誇っていました。もちろん最後の華であるリレーでも、男女とも宇津村は圧勝でした。

宇津青年団の応援歌ありがとうございます.宇津はやはり貞任峠ですか.

手許に細野の石井敏雄さんから教えていただいた「細野青年団応援歌」があります.

>滝又滝は水清く 龍ケの谷は奥深し

>愛宕の山や岸池山 霊気に満つる我が郷土

滝又滝 = 滝又の滝

龍ケの谷 = 龍ヶ岳に源を発する芦見谷

岸池山(がんちさん) = かの名刹、岸池山薬師寺 とのことです.

昔、といってもそう古くはないのですが、皆さん郷土の誇りを前面に出しての応援歌を作られたのですね.

当時から運動会に「棒高跳び」があったとは驚きです.それにしても道草様の記憶力は凄いですね.米津太之さん(安井正志さんの弟さん)に「さぞ克明に日記をつけられていたのですか?と聞いたら、否との返事だった」と教えて貰いましたが、そうなんでしょうか?

貞任峠は一年ほど前だったか地元の人達によりハイキングコースとして整備されたとの新聞記事を見ました.貞任の首塚も上の写真の様に新しくなっています.また貞任峠への登り口に咲くシャガは見事ですね.(5月13日の記事にその写真を載せています)