中日新聞で月1回書かせてもらっている富士山特集の第5弾が、本日(9月17日)付け朝刊8面に掲載されました。今回は10月から始まる県主催の『富士山県民講座』の紹介。10月2日の第1回講座を受け持つ静岡大学理学部の増沢武弘先生から、“文化遺産を育んできた富士山の自然と植生”について、大雑把な解説をうかがっています。

増沢先生によると、富士山って麓には杉やヒノキの人工林、600~1700メートルあたりにブナやミズナラといった山地林(天然林)、その上の亜高山帯にハイマツやシラビソ、さらにその上の高山帯にはコケ類と、標高によって植生が垂直に変化する稀有な山なんですね。それは、室町時代に描かれた富士曼荼羅図にもしっかり描かれている。植物学者にとっても貴重な研究対象なんだと解ります。

600~1700メートル周辺の山地帯にあるブナ林は、今から500年ぐらい前(室町末期から戦国時代)に突然現れたそうです。なんでもこの頃、日本は小氷河期だったそうで、各地で飢饉が頻発した(・・・政情不安の世になるのもうなづけますね)。本来、白神山地のような場所に代表されるブナ林が、富士山の、しかも太平洋側だけに現れた。まさに気候変動の現れです。そのブナ林が、県東部の函南~伊豆天城へと植生を広げ、今も太平洋側では貴重なブナの森が残っているというわけです。

ちなみに、天変地異が身近に感じられる昨今ですから、取材時に恥を承知で思い切って増沢先生に「大震災の影響で地殻変動が起きたりして、富士山が爆発する可能性もありですか?」と訊いてみました。・・・だって、せっかく世界文化遺産に登録されたと思ったら爆発・・・な~んて哀しいじゃないですか。先生曰く「富士山が噴火するときは、周辺で1年ぐらいの間に300~400回以上の地震が頻発する。その予兆はないから、当分は心配なしというのが専門家の共通認識」とのことです 。

。

自然環境によって、あるいはその環境の変化次第によって、生まれてくる文化のカタチや質も変わってくると思います。富士山をこういう角度から見てみるというのも面白いですね。興味のある方はぜひ県民講座にいらしてください。いずれも参加無料です。

富士山を知る

「学び」、「考え」、「想いを寄せる」富士山の自然と文化<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>富士山の世界文化遺産登録推薦書草案が今月末までにユネスコ世界遺産委員会に提出され、いよいよ“本選”を迎える。提出された登録推薦書は精査を受け、2012年3月から約1年をかけて現地調査も行われる。調査のポイントはハード面もさることながら、地域住民の富士山に対する“熱度”。県ではさまざまな事業を通して、登録への気運醸成に努めている。<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

県学術委員による富士山県民講座<o:p></o:p>

2009年9月、富士市、裾野市、静岡市清水区の3カ所で『富士山県民講座』という公開セミナーが開かれた。富士山の文化的価値を県民に広く理解してもらおうと、県学術委員会委員が講師となって3回シリーズで企画したもの。第1回は土隆一静岡大学名誉教授が「富士山の自然の特性」と題し、<o:p></o:p>

●1700万年前、フィリピン東方の熱帯火山群だった伊豆半島が、フィリピン海プレートとともに北進し、200万年前までに本州と衝突。その際、南海トラフが折り曲げられ、大量の玄武岩マグマが供給され、富士山ができた。<o:p></o:p>

●富士山の主な湧水は標高1千メートル以上で降った雨が10~15年かかって湧き出たもの―等、富士山の成り立ちについて解りやすく解説した。<o:p></o:p>

◇<o:p></o:p>

第2回は中村羊一郎静岡産業大学教授が「富士山の歴史と信仰」をテーマに、<o:p></o:p>

●富士山は漁師や航海者にとって位置確認の目印「ヤマアテ」であり、海上安全と豊漁を祈る神でもあった。<o:p></o:p>

●富士山には原始的な山岳信仰の形態が残り、世界でも稀な精神の象徴として位置づけられる―等と分析。<o:p></o:p>

第3回は片桐弥生静岡文化芸術大学准教授が伊勢物語や鎌倉以前・以降の富士山の絵画を題材に、「富士山はいかに描かれたか」を解説した。<o:p></o:p>

さらに受講者を対象に行った現地学習会では、富士宮本宮浅間大社とその周辺を視察し、参加者から「富士山について新たな発見があった」「詳しい説明で非常に勉強になった」等の意見が多数寄せられた。<o:p></o:p>

◇<o:p></o:p>

翌2010年の講座は4回シリーズで、建部恭宣県文化財保護審議会委員が「富士山信仰と浅間神社の社殿について」、中村羊一郎氏が「富士山の歴史と文化について~海からの視点」、山田辰美富士常葉大学教授が「命の山・富士山」、東惠子東海大学教授が「富士山と景観」について、それぞれ学術研究家の立場から興味深い講義を行った。<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

文化遺産を育む富士山の自然を再考する<o:p></o:p>

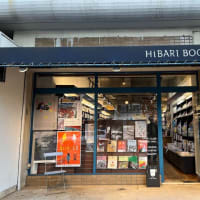

今年も10月に開講する『富士山県民講座』。4講座のうち、自然をテーマにしたプログラムが3つそろった。<o:p></o:p>

第1回講座「世界文化遺産を護る~富士山の自然」を担当する増沢武弘氏(静岡大学特任教授)は、極地植物研究の第一人者。富士山が初めて世界遺産登録を目指した30数年前から、登録に向けたさまざまな調査や提言を行ってきた。県が世界遺産登録を自然遺産から文化遺産へと切り替えた後も、理系の専門家ではただ一人、県学術委員に残って、登録の重要ポイントである世界遺産の包括的保存管理計画づくりに尽力している。<o:p></o:p>

曼荼羅図に描かれた富士山の植生<o:p></o:p>

室町期の作とされる『絹本着色富士曼荼羅図』(富士山本宮浅間大社所蔵)を、「古い時代の植物垂直分布が描かれた貴重な史料」と説く増沢氏。山麓の富士山本宮浅間大社一帯は、スギやヒノキの人工林が神殿の屏風のように広がり、600~1700メートルあたりの山地帯にはブナやミズナラ等の天然林、1700~3000メートルの亜高山帯にはシラビソ、ハイマツ等、3000メートル以上の高山帯にはいヒゲハリスゲやコケが植生する。曼荼羅図には山頂まで続く岩と砂の荒涼とした斜面をジグザグと登っていく人々の姿が描かれている。<o:p></o:p>

今回の講座では山地帯のブナ林に着目し、「東北や日本海側にしかないブナの群生が、500年ほど前の小氷河期をきっかけに、富士山の静岡県側から函南、伊豆天城へと突然分布が始まった。富士山から伊豆へとつながる貴重な樹林帯であることを知ってもらいたい」と力を込める。<o:p></o:p>

今年の講座のみどころ<o:p></o:p>

第2回講座では静岡文化芸術大学教授の片桐弥生氏が富士山と文学について解説する。主催の県文化・観光部総務企画課では「県西部地区の方にも、富士山の世界文化遺産登録活動について関心を深めてもらえれば」と期待を寄せる。<o:p></o:p>

第3回は「富士山に生息する動物」、第4回は「富士山の自然と災害について」という時機を得た内容が組まれた。<o:p></o:p>

富士山に特化した専門性の高い講座を、県民だれもが無料で受講できる貴重な機会。今年のプログラムは、県民の秘めた“富士山熱”をさらに熱く掘り起こしそうだ。<o:p></o:p>

(文・鈴木真弓)<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

〈取材協力〉<o:p></o:p>

静岡県文化・観光部総務企画課(富士山総合調整担当)、静岡大学理学部増沢研究室<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

富士山県民講座2011年度プログラム(参加無料)<o:p></o:p>

●「世界文化遺産を護る~富士山の自然」<o:p></o:p>

日時/10月2日(日)14時~16時<o:p></o:p>

場所/修善寺総合会館大研修室(伊豆箱根鉄道修善寺駅よりバス約10分)<o:p></o:p>

講師/増沢武弘氏(静岡大学理学部特任教授・世界遺産県学術委員)<o:p></o:p>

申込締切/9月22日(木)<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

●「描かれた富士山~文学との関係を中心に」<o:p></o:p>

日時/10月9日(日)14時~16時<o:p></o:p>

場所/浜松労政会館大会議室(JR浜松駅よりバス約10分)<o:p></o:p>

講師/片桐弥生氏(静岡文化芸術大学教授・世界遺産県学術委員)<o:p></o:p>

申込締切/9月29日(木)<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

●「富士山の動物たち」<o:p></o:p>

日時/10月22日(日)14時~16時<o:p></o:p>

場所/清水テルサ大会議室(JR清水駅より徒歩10分)<o:p></o:p>

講師/三宅 隆氏(NPO法人静岡県自然史博物館ネットワーク副理事長)<o:p></o:p>

申込締切/10月13日(木)<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

●「富士山の自然と災害」<o:p></o:p>

日時/10月30日(日)14時~16時<o:p></o:p>

場所/富士市交流プラザ会議室1(JR富士駅より徒歩5分)<o:p></o:p>

講師/吉栁岳志氏(国土交通省富士砂防事務所所)<o:p></o:p>

申込締切/10月20日(木)<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

*受講希望者は①住所②氏名③年齢④電話番号⑤希望参加回次(複数可)を記入し、郵便・FAX・メールで申し込む。<o:p></o:p>

○申込先 〒420-8601 静岡市葵区追手町9―6 静岡県文化・観光部総務企画課(富士山総合調整担当)<o:p></o:p>

電話054-221-3776 FAX 054-221-2980 Bunkakankou-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

「富士山を詠んだ短歌」募集<o:p></o:p>

『富士山百人一首』『富士山百人一句』を選定した県文化観光部では、このほど富士山を詠んだ自作の短歌を募集している。小中学生は「こども歌」部門、高校生以上は「おとな歌」部門で審査。作品は未発表のもので一人2首まで。<o:p></o:p>

○応募方法 はがき・FAX・メールにて、作品の漢字には必ずふりがなを明記し、住所、氏名、電話番号を添えて応募。小中学生は学校名と学年も明記。<o:p></o:p>

○選考委員 中西進(国文学者・池坊短期大学長)、馬場あき子(歌人・文芸評論家)、佐佐木幸綱(歌人・国文学者)、田中章義(歌人・元国連WAFUNIF親善大使)<o:p></o:p>

○『ふじのくに百人一首』への掲載を持って発表に代える。<o:p></o:p>

○募集締切 平成23年10月31日(月)消印有効<o:p></o:p>

○応募先 静岡県文化・観光部総務企画課(富士山総合調整担当)*連絡先は富士山県民講座と同じ<o:p></o:p>