今年の1月、2月、4月に松下電器産業製の石油温風機から一酸化炭素が室内に漏れて1名が死亡する中毒事故が発生した。同社は4月21日からリコールを開始していたが、11月21日に4件目の事故で更に死者が1名増加した事実を重くみて 経済産業省は同社に対して回収、点検・改修、危険性の周知など必要な措置をとるよう緊急命令を発動した。消費生活用製品安全法が1974年に施行されて初めての事態で緊急命令に違反した場合の罰則は1億円以下の罰金と定められているとのことである。

ところが松下電器産業がリコールした製品を修理したことが裏目の結果をもたらした。一酸化炭素の漏れの原因が給気用耐熱ゴム製エアホースに入った亀裂に由来するのではないかとの判断からそれを銅製ホースに交換したところ、今度はそのホースが外れるトラブルが13件も発生し、今月に入り一人の男性が重体に陥ったとのことである。ある意味では二次災害と云える。ホースを交換した際の取り付けミスであることは容易に推察されるので、これは最初の事故とは性質が異なるものである。このように石油温風器事故は内容が二手に分かれている。私がここで問題にするのは最初のケースである。

この一連の事故は4月に松下電器産業がリコールに乗り出したのにも拘わらず、未修理の石油温風器による死亡事故が11月に新たに発生したことから、同社の対応の遅れが問題視されたのである。そして経済産業省が『緊急命令』を発動したことから俄然世間の注目を浴びることとなった。ところがこの事故の報道を追うにつれて私は複雑な思いに囚われた。最初の事故の原因となった石油温風器がなんと13年から20年前に製造された年代物の製品だったからである。

最初の事故で亡くなられた方は長年この製品を愛用されてこられたことだろう。当時10万円という価格はかなりのものである。しかしその価格に見合った働きをこの温風器はし続けてきたに違いない。北国の冬は長い。ひょっとすると一年の半分近くは動いていたのではなかろうか。10年以上も文句を云わずに働き続けてきた愚直な健気さはまさに賞賛に値する。ところが不運にも『丈夫で長持ち』したばっかりに『ご主人様』を裏切ることになったのである。

一病息災という言葉がある。ちょっとした病気のある人ほど身体に気をつけるので健康な人よりかえって長生きするとの意である。この温風器は元気者であったに違いない。だから使う側もこの温風器の調子が悪くなることがあるとは夢にも思わなかったのではあるまいか。ほどほどに愚図っていたら使用者もそれなりに気を遣いまた時には修繕などすることで結果的にはメインテナンスの上では良かったのかも知れない。なまじっか調子の良すぎたことが裏目に出たとも云える。

そうしてみるとこのような『丈夫で長持ち』する製品を作り上げた松下電器産業は実に見上げた仕事をしていたことになる。パソコン、デジカメ、携帯音楽プレーヤなど最近のIT関連製品が、下手すると数週間で動かなくなったりして振り回されてきた私から見ると、松下電器産業はメーカーの鑑と云える。

松下電器産業は事故の再発防止策として、10~19日の10日間、すべてのテレビCM(約1万7200本)を「おわびや注意」を呼びかける内容に差し替えるそうである。また13万台を超える買い取りや広告費など事故対策費は200億円規模に膨らむ可能性があるとも云われている。

私は「一寸待て」と云いたくなる。石油温風器は機械ものである。動く部分を持っているものは必ずメインテナンスを必要とする。それが常識というものだ。事故を起こした温風器のメインテナンスの実情はどうだったのだろう。車検のように法律で強制されていないだけに定期的なメインテナンスという発想が生まれなかったのかも知れないが、日常使う道具もの『手入れ』は行われのが当たり前と云えないだろうか。その意識が使用者に欠けていたとしたなら残念としか云いようがない。私は今回のことは誰が悪いというものではないと思う。強いて云うなら10年保てばまあいいかと思わせなかった『丈夫で長持ち』する製品を作った側が悪かったということになるが、そう簡単に言い切れないからこそ複雑な思いが残るのである。

私は13年以上も前に作られた石油温風器をそのまま使っている危険性をメーカーが世間に周知させることで収拾を図れば良いと思う。私も新聞、テレビを通してこのことをすでに知っている。それで十分である。13年以上も使い続けられた該当製品を5万円で買い取るというのは非理性的な短絡的な発想のように思う。13年以上も使い続けた売値10万円の製品のどこに5万円の値打ちがあるというのか。理性的な企業経営者の考えることであってはならない。一方、10年以上も『おかげ』を被ってきた温風器と引き替えに5万円を受け取るような品性の卑しい日本人が一人でも少なからんことを念ずるのみである。

12月18日時点で対象152132台のうち84000台の状況が把握されたそうであるが、このなかの24000台はすでに買い換えられたり廃棄されていたとのことである。13年以上も前の製品だからこそ残りのほとんどは既にアラゴミになってしまっていると考えるのが常識というものだろう。そういう意味でもメーカーの余分な出費が抑えられるのは好ましいことである。

ただ現時点で松下電器産業に私なりに望みたいことがある。それは事故原因の技術的な解明である。一酸化炭素中毒とも不完全燃焼とも報道はされているが、その実体は明らかにされていないと思うからである。

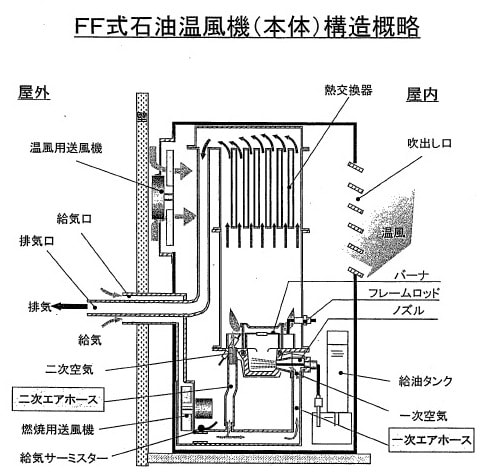

FF式石油温風器(本体)構造概略が経済産業省のNews Releaseに掲載されている。この図解だけでは実際の構造がどのようになっているのか、私には分かりづらい。しかし排気をわざわざ室外に出す設計になっているということは、石油を燃焼させるバーナー部分を室内の空気から独立させようとする意図に基づいているのであろう。最近わが家でも愛用しているハロゲンヒーターは燃焼排気ガスを出さない『電熱器』が室内の空気を暖めるようになっている。石油温風器でもバーナー部分を独立させておればこれは『電熱器』と同じ働きをするとみてよい。

構造概略で見る限り最初亀裂が生じたとされる給気用耐熱ゴム製エアホースはバーナー部分の部品になっており、従って原理的には室内空気とは独立しているのである。いくらこのエアホースに亀裂が出来ようと、またこのホースが外れようと、給気の効率が悪くなって不完全燃焼が発生するかも知れないが、この亀裂なりホース外れが原因で室内に一酸化炭素が漏れ出すとはとうてい考えられない。一酸化炭素が室内に漏れ出すとしたらそれはバーナー部分の独立性が損なわれた時である。バーナー部分と室内空気を隔てる隔壁に穴でも空いていたのだろうか。

どのように異常な状況で石油温風器を使い続けると一酸化炭素中毒死を引き起こす程の一酸化炭素を室内に充満させることができるのか。そして事故を起こした温風器で致死濃度の一酸化炭素を発生させえたのだろうか。総力を挙げてそのような状況をつまびらかにして情報を公開することこそ松下電器産業に問われる社会的責務であると思う。

お近くへおいでの節は、どうぞ拙宅へもお立ち寄り下さい

→ http://blog.q-q.jp/200512/article_106.html

(ご迷惑でしたら、お手数ですがコメント、TBの削除をお願いします)