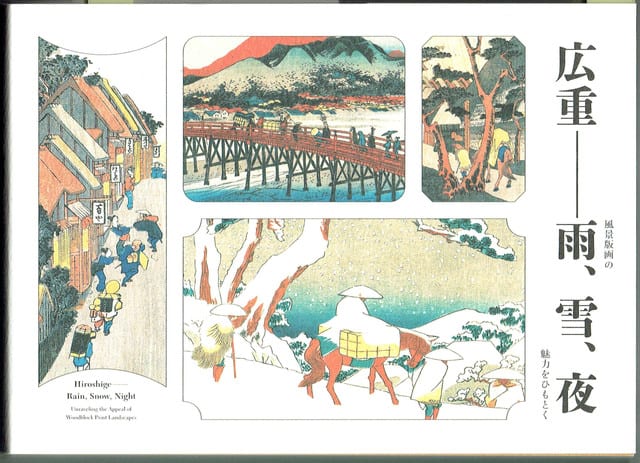

先日の記事の続きです。『広重ー雨、雪、夜』展で眼に留まった作品などを今日は紹介したいと思います。表題の画像は美術館のショップで購入した公式ガイドブックの表紙です。

このガイドブックの中にすこし面白いものを見つけました。

次のものです。

これは「御油 旅人留女(ごゆ たびひととめおんな)」と題された作品です。これの右側を拡大したものが次のものになります。

旅籠の壁に掛けられている札に、この作品の彫師と摺師の名が見えます。

それによると「彫工治郎兵ヱ、摺師平兵衛」とあるのが見えます。

江戸の浮世絵には版元の名が作品内に描かれていることが時々あります。

彫師と摺師の名が表示されています。この版画ではしかもそれは風景の一部として描かれているのです。作者の遊び心なのでしょうか、それとも版元のコマーシャルなのかしら、と思ってしまいます。

さて、次のものを紹介してみます。

広重の「東海道五十三次」の売れ行きがあまりにも良かったためか、版元は柳の下のどじょうを狙ったのでしょうか、同じようなシリーズものを出版します。

「木曽海道六拾九次乃内」というシリーズものです。

「木曽海道」の宿場の風景を描いた版画なのですが、ここで少しクレームをつけましょう。それは「木曽かいどう」と呼ぶのなら、海道ではなく街道ではなければならないという事、なのです。なぜなら中仙道(木曽街道)は海に面した街道ではないからです。版元は随分と安易なネーミングをしたものだと思います。「柳の下にどじょう」が見え見えですね。

さて、そんないちゃもんはさておき、わたくしの購入したガイドブックでは「木曽海道六拾九次乃内」の中の数点の作品しか載っていません。

その中でわたくしが気になったものを二点紹介します。

一つは次のもの。

これは「本山」と題されたものです。松の大木が絵の左から右上に配置されています。その下で休みを取っている人物が描かれています。大胆な構図ですね。そして、この人物の表情が「浮世絵風」ではないのが面白いですね。

次の作品を紹介しましょう。

これは「宮ノ越」と題されたものです。道を歩く旅人の向こうの木や道の景色は抽象的に描かれていることに気づかれると思います。このように風景を抽象として描く絵画技法はわたしたちの理解では近代絵画でとられる手法だと思われますが、浮世絵でもこのような例があったこのですね。

先にあげた「本山」やここでの「宮ノ越」をみると、江戸後期の浮世絵作者は近代西洋絵画に比べても決して劣ることのない先進性をも備えていたと思います。

ですが、この「木曽海道六拾九次乃内」は広重の「東海道五十三次」に比べると作品の出来は丁寧さに少し欠けるような気がします。

これは絵師の責任と言うよりは、彫師と摺師の技量と版元の思惑によるところが大きいのかな、と感じた次第です。

それでは最後にガイドブックの裏表紙を見ていただいて、本日はおしまい。