宮山観音堂(みややまかんのんどう)。

場所:茨城県筑西市宮山504(「宮山ふれあいふるさと公園」の住所)。茨城県道45号線(つくば真岡線)と同131号線(下妻真壁線)の「明野中学校東」交差点から131号線を北東へ約2.4km。駐車場有り。「宮山観音堂」は、駐車場の直ぐ西側。

創建年代は不明だが、江戸時代、宮山村の鎮守「鹿島神社」の別当寺院として「宝宮山 無量院」があり、「宮山観音堂」は「鹿島神社」の本地仏である十一面観世音菩薩を祀る観音堂だった。「無量院」は現・茨城県桜川市塙世の「八柱神社」(前項)の別当「金剛院」を本寺とする真言宗の門徒寺院で、その本尊の観音像は、行基菩薩の作を弘法大師が修復したものと伝えられ、往来する牛馬を守護する仏として崇敬されたという。享保8年(1723年)上棟の棟札が残っており、大工棟梁は笠間箱田村(現・茨城県笠間市)の藤田孫平次で、同人の名は「小山寺」(通称「富谷観音」、現・茨城県桜川市))楼門の享保17年(1732年)の棟札に大工棟梁、「成田山 新勝寺」(2014年1月25日記事)三重塔の宝永8年(1711年)の心柱墨書に棟梁の次に記されている。屋根は萱葺だったが、大正9年に屋根葺替が行われ、昭和48年に鉄板が被せられたとのこと。明治時代に入って神仏分離により「無量院」が廃寺となると、観音堂のみが「鹿島神社」の末社「駒形神社」社殿とされたため残ったという(現在、「駒形神社」は「鹿島神社」の近くに建立されている。)。

なお、近世には「常陸西国三十三観音」という観音霊場巡礼があった(その後、途絶えていたが、平成11年に再興されたとのこと。)。これは「西国三十三観音」を写したもので、遠い西国まで行かずに同様の御利益が得られるようにしたものである。「宮山観音堂」は、その第一番札所になっていて、御詠歌案内等の版行も行っていたとされるので、詳細は不明だが、中心的な役割を担っていたらしい。「常陸西国三十三観音」は現・茨城県の中・西部にわたり、つくば市・下妻市・かすみがうら市・稲敷市など、かなり広い範囲の寺院が含まれている。因みに、第二番札所は旧・明野町倉持の「倉持観音堂」(十一面観世音菩薩)で、これは常陸国式外社(論社)「雲井宮郷造神社」(2018年8月18日記事)の本地仏だったと思われるが、観音堂は現存しないようである。

蛇足:「宮山ふれあいふるさと公園」内に「展望台」という建物があり、そこに平安時代の陰陽師・安倍晴明に関する展示スペースがある。伝承によれば、晴明は現・筑西市猫島の生まれとされ、旧・明野町は晴明の陰陽師ブームに乗って町起こしを図ったが、伝承は「高松家」という旧家(個人宅)に伝わるもののため、公園に展示室を設けたようである。ところで、「常陸西国三十三観音」では、「宮山観音堂」の山号を「熊野山」としている。これは、本家の「西国三十三観音」の第1番札所が熊野三山の1つ「那智山 青岸渡寺」(現・和歌山県那智勝浦町)に関係があると思われ、当地に晴明の伝承が残るのも熊野修験の影響によることが考えられる(例えば、現・東京都葛飾区の「(五方山)熊野神社」(2013年5月18日記事)は晴明が創建したとされるなど、晴明と熊野三山は関連が深い。)。

筑西市観光協会のHPから(宮山ふれあいふるさと公園)

写真1:「宮山観音堂」

写真2:同上、彫刻。馬が中心に据えられているのは珍しい。

写真3:境内の石碑など。

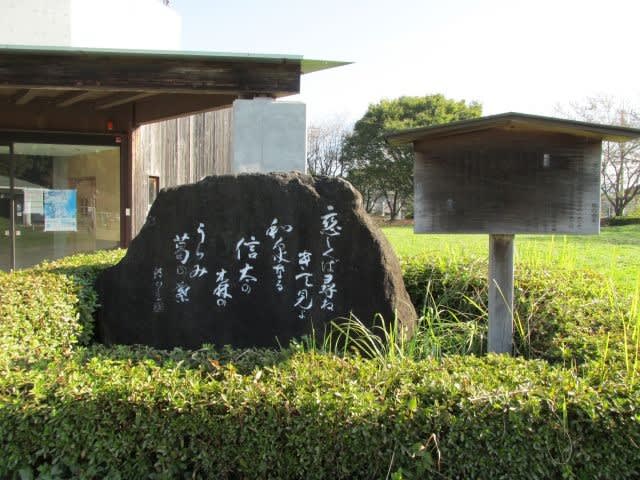

写真4:「宮山ふれあいふるさと公園」の展望台。安倍晴明に関する当地の伝承の資料が展示されている。

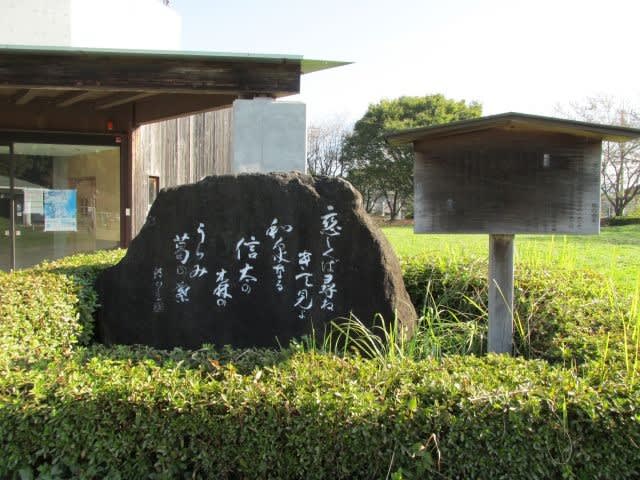

写真5:展望台前にある歌碑「恋しくば 尋ねきて見よ 和泉なる 信太の森の うらみ葛の葉」。晴明の母は信太明神の化身で、正体が知られて晴明と別れるときに遺したものとされる。

場所:茨城県筑西市宮山504(「宮山ふれあいふるさと公園」の住所)。茨城県道45号線(つくば真岡線)と同131号線(下妻真壁線)の「明野中学校東」交差点から131号線を北東へ約2.4km。駐車場有り。「宮山観音堂」は、駐車場の直ぐ西側。

創建年代は不明だが、江戸時代、宮山村の鎮守「鹿島神社」の別当寺院として「宝宮山 無量院」があり、「宮山観音堂」は「鹿島神社」の本地仏である十一面観世音菩薩を祀る観音堂だった。「無量院」は現・茨城県桜川市塙世の「八柱神社」(前項)の別当「金剛院」を本寺とする真言宗の門徒寺院で、その本尊の観音像は、行基菩薩の作を弘法大師が修復したものと伝えられ、往来する牛馬を守護する仏として崇敬されたという。享保8年(1723年)上棟の棟札が残っており、大工棟梁は笠間箱田村(現・茨城県笠間市)の藤田孫平次で、同人の名は「小山寺」(通称「富谷観音」、現・茨城県桜川市))楼門の享保17年(1732年)の棟札に大工棟梁、「成田山 新勝寺」(2014年1月25日記事)三重塔の宝永8年(1711年)の心柱墨書に棟梁の次に記されている。屋根は萱葺だったが、大正9年に屋根葺替が行われ、昭和48年に鉄板が被せられたとのこと。明治時代に入って神仏分離により「無量院」が廃寺となると、観音堂のみが「鹿島神社」の末社「駒形神社」社殿とされたため残ったという(現在、「駒形神社」は「鹿島神社」の近くに建立されている。)。

なお、近世には「常陸西国三十三観音」という観音霊場巡礼があった(その後、途絶えていたが、平成11年に再興されたとのこと。)。これは「西国三十三観音」を写したもので、遠い西国まで行かずに同様の御利益が得られるようにしたものである。「宮山観音堂」は、その第一番札所になっていて、御詠歌案内等の版行も行っていたとされるので、詳細は不明だが、中心的な役割を担っていたらしい。「常陸西国三十三観音」は現・茨城県の中・西部にわたり、つくば市・下妻市・かすみがうら市・稲敷市など、かなり広い範囲の寺院が含まれている。因みに、第二番札所は旧・明野町倉持の「倉持観音堂」(十一面観世音菩薩)で、これは常陸国式外社(論社)「雲井宮郷造神社」(2018年8月18日記事)の本地仏だったと思われるが、観音堂は現存しないようである。

蛇足:「宮山ふれあいふるさと公園」内に「展望台」という建物があり、そこに平安時代の陰陽師・安倍晴明に関する展示スペースがある。伝承によれば、晴明は現・筑西市猫島の生まれとされ、旧・明野町は晴明の陰陽師ブームに乗って町起こしを図ったが、伝承は「高松家」という旧家(個人宅)に伝わるもののため、公園に展示室を設けたようである。ところで、「常陸西国三十三観音」では、「宮山観音堂」の山号を「熊野山」としている。これは、本家の「西国三十三観音」の第1番札所が熊野三山の1つ「那智山 青岸渡寺」(現・和歌山県那智勝浦町)に関係があると思われ、当地に晴明の伝承が残るのも熊野修験の影響によることが考えられる(例えば、現・東京都葛飾区の「(五方山)熊野神社」(2013年5月18日記事)は晴明が創建したとされるなど、晴明と熊野三山は関連が深い。)。

筑西市観光協会のHPから(宮山ふれあいふるさと公園)

写真1:「宮山観音堂」

写真2:同上、彫刻。馬が中心に据えられているのは珍しい。

写真3:境内の石碑など。

写真4:「宮山ふれあいふるさと公園」の展望台。安倍晴明に関する当地の伝承の資料が展示されている。

写真5:展望台前にある歌碑「恋しくば 尋ねきて見よ 和泉なる 信太の森の うらみ葛の葉」。晴明の母は信太明神の化身で、正体が知られて晴明と別れるときに遺したものとされる。