kan-haru blog 2008

< 総合INDEX へ

一陽来復御守

本殿で守護神の八幡宮をお参りしたので、江戸時代の元禄年間から穴八幡宮だけに伝来する一陽来復御守を授かるため、御札所に行き頂いてきました。

一陽来復御守(いちようらいふくおまもり)は、冬至から節分までの期間に限り授与されます。このお守りは、金銀融通の商売繁盛のお守りで特に商売の店主の方々は、昔から師走の忙しい冬至に冬至祭りが行われ、朝早くから参詣し2時間も行列して求めると云うほどのご利益があります。

一陽来復御守(拡大)

お守りは、金柑と銀杏各1個を清祓して円筒形の紙に包んであり、キンカンとギンナンで金と銀の財宝に縁が深く、その融通について苦しむことが無いということから、お金に不自由することが無く商売繁盛に霊験あらたかと人気があります。

銀杏 金柑

2007年12月22日の冬至は土曜日に当たり、今でも人気の冬至祭りには、都内を始めとして近県や遠地から例年より多くの参拝客が訪れ、朝9時のお守り配布前から歩道と境内に長蛇の列ができ、頂くのに2時間を要したと報じてました。

縁起物の銀杏細工

・お守りの祭り方

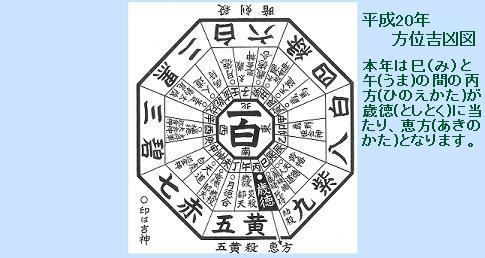

授かったお守りの祭り方は、冬至、大晦日または節分の午前0時に、恵方の巳午(真南から少し東)方向にお守りの文字を向けて、反対の子亥(北)側の柱か壁の高いところに、糊を付けて貼ります。

お守りは、一年間は動かさずにお祭りし、移転の場合には、取り外して神棚に納めるか穴八幡宮に納めます。

5日に頂いてきた一陽来復お守りは、節分まで神棚に収めてあります。

・一陽来復

一陽来復を大辞泉および大辞林では、

(1) 易で、陰暦10月に陰がきわまって11月の冬至に陽が初めて生じることから、陰暦11月または冬至のこと。

(2) 冬が去り春が来ること。新年が来ること。

(3) 悪いことが続いたあと、ようやく物事がよい方に向かうこととあります。

昨今は、老舗の食品会社や建築資材業者などでいろいろと偽りが暴露し、今年の漢字は「偽り」です。また、サプライムローン問題で米国が今年に景気後退入りするなどの憶測により、日本の株式が大きく下げて年明けの情勢はあまり良くない状況です。

今も昔も、よい年もあれば、悪い年もありで、江戸時代の人達も一陽来復のお守りを信心して、良い方向に向かうよう努力して改善を怠らないで安泰に過ごしてきたのでしょう。これは、現在にも通じ、良い方向に向かうには改革しか方策はありません。

穴八幡神社の由来(抜粋)

1062年(康平5年)源義家が奥州の乱を鎮圧した凱旋のおり、この地に兜と太刀を納め氏神八幡宮を勧請し、東北鎮護の社として祀りました。1569~1623年の慶長、元和の頃までは、このあたりは八幡山と呼ばれ、神木の下に小祠が祀られていました。

1636年(寛永13年)に幕府の御持弓組頭松平直次がこの地に的場を築き、射芸の守護神として八幡宮を奉祀しました。

1641年(寛永18年)に宮守の庵を造るために南側の山裾を切り開いたところ神穴が出現し、この時から穴入幡宮と唱えられるようになり、祐筆大橋龍慶が方百間の地を献じ、社殿を壮大に造営しました。また将軍世嗣誕生に際して色々奇瑞のあったことが、たまたま鷹狩の途次に当社に参拝された三代家光将軍の上聞に達し、当社を江戸城北の総鎮護として総営繕を命ぜられました。

1649年(慶安2年)42坪の社殿を始め数々の殿合が竣工し、その後も幕府により寛文・延宝・元禄・享保・元文と数次にわたって造営、営繕がおこなわれ、特に1703年(元禄16年)の造営は、江戸権現造り社殿として壮麗を極めました。

1854年(安政元年)の青山火事のため類焼し、幕府より造営料として金子が奉納され、再興に努めましたが、幕末の多事と物価高騰のため仮社殿のまま明治維新を迎えました。

1879年(明治12年)に大正天皇の御虫封を拝命し、以来崇敬者は年々増加し、1916年(大正5年)以降1926年(昭和初年)にかけて広壮な社殿が完成し旧時の盛観に復しましたが、今次大戦により社殿はことごとく罹災しました。

戦後はいち早く仮社殿により再興し、平成元年より慶安・元禄の江戸権現造りの当社設計絵図を基に御本殿御社殿等の造営を初め、平成10年8月の随身門竣工をもって往時の姿に復し、引続き再建、境内地の整備に着手し今日に至っています。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(1月分掲載Indexへ)

カテゴリー別Index 風景 風物詩総目次 へ

<前回 風景・風物詩 初詣風物詩 穴八幡神社と放生寺 その1 へ

次回 風景・風物詩 初詣風物詩 穴八幡神社と放生寺 その3 へ>

< 総合INDEX へ

一陽来復御守

本殿で守護神の八幡宮をお参りしたので、江戸時代の元禄年間から穴八幡宮だけに伝来する一陽来復御守を授かるため、御札所に行き頂いてきました。

一陽来復御守(いちようらいふくおまもり)は、冬至から節分までの期間に限り授与されます。このお守りは、金銀融通の商売繁盛のお守りで特に商売の店主の方々は、昔から師走の忙しい冬至に冬至祭りが行われ、朝早くから参詣し2時間も行列して求めると云うほどのご利益があります。

一陽来復御守(拡大)

お守りは、金柑と銀杏各1個を清祓して円筒形の紙に包んであり、キンカンとギンナンで金と銀の財宝に縁が深く、その融通について苦しむことが無いということから、お金に不自由することが無く商売繁盛に霊験あらたかと人気があります。

銀杏 金柑

2007年12月22日の冬至は土曜日に当たり、今でも人気の冬至祭りには、都内を始めとして近県や遠地から例年より多くの参拝客が訪れ、朝9時のお守り配布前から歩道と境内に長蛇の列ができ、頂くのに2時間を要したと報じてました。

縁起物の銀杏細工

・お守りの祭り方

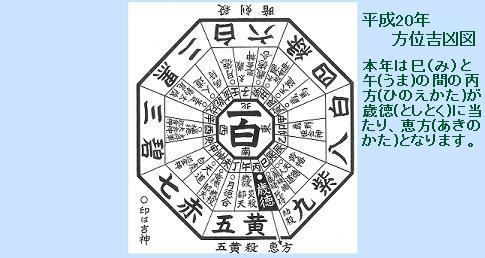

授かったお守りの祭り方は、冬至、大晦日または節分の午前0時に、恵方の巳午(真南から少し東)方向にお守りの文字を向けて、反対の子亥(北)側の柱か壁の高いところに、糊を付けて貼ります。

お守りは、一年間は動かさずにお祭りし、移転の場合には、取り外して神棚に納めるか穴八幡宮に納めます。

5日に頂いてきた一陽来復お守りは、節分まで神棚に収めてあります。

・一陽来復

一陽来復を大辞泉および大辞林では、

(1) 易で、陰暦10月に陰がきわまって11月の冬至に陽が初めて生じることから、陰暦11月または冬至のこと。

(2) 冬が去り春が来ること。新年が来ること。

(3) 悪いことが続いたあと、ようやく物事がよい方に向かうこととあります。

昨今は、老舗の食品会社や建築資材業者などでいろいろと偽りが暴露し、今年の漢字は「偽り」です。また、サプライムローン問題で米国が今年に景気後退入りするなどの憶測により、日本の株式が大きく下げて年明けの情勢はあまり良くない状況です。

今も昔も、よい年もあれば、悪い年もありで、江戸時代の人達も一陽来復のお守りを信心して、良い方向に向かうよう努力して改善を怠らないで安泰に過ごしてきたのでしょう。これは、現在にも通じ、良い方向に向かうには改革しか方策はありません。

穴八幡神社の由来(抜粋)

1062年(康平5年)源義家が奥州の乱を鎮圧した凱旋のおり、この地に兜と太刀を納め氏神八幡宮を勧請し、東北鎮護の社として祀りました。1569~1623年の慶長、元和の頃までは、このあたりは八幡山と呼ばれ、神木の下に小祠が祀られていました。

1636年(寛永13年)に幕府の御持弓組頭松平直次がこの地に的場を築き、射芸の守護神として八幡宮を奉祀しました。

1641年(寛永18年)に宮守の庵を造るために南側の山裾を切り開いたところ神穴が出現し、この時から穴入幡宮と唱えられるようになり、祐筆大橋龍慶が方百間の地を献じ、社殿を壮大に造営しました。また将軍世嗣誕生に際して色々奇瑞のあったことが、たまたま鷹狩の途次に当社に参拝された三代家光将軍の上聞に達し、当社を江戸城北の総鎮護として総営繕を命ぜられました。

1649年(慶安2年)42坪の社殿を始め数々の殿合が竣工し、その後も幕府により寛文・延宝・元禄・享保・元文と数次にわたって造営、営繕がおこなわれ、特に1703年(元禄16年)の造営は、江戸権現造り社殿として壮麗を極めました。

1854年(安政元年)の青山火事のため類焼し、幕府より造営料として金子が奉納され、再興に努めましたが、幕末の多事と物価高騰のため仮社殿のまま明治維新を迎えました。

1879年(明治12年)に大正天皇の御虫封を拝命し、以来崇敬者は年々増加し、1916年(大正5年)以降1926年(昭和初年)にかけて広壮な社殿が完成し旧時の盛観に復しましたが、今次大戦により社殿はことごとく罹災しました。

戦後はいち早く仮社殿により再興し、平成元年より慶安・元禄の江戸権現造りの当社設計絵図を基に御本殿御社殿等の造営を初め、平成10年8月の随身門竣工をもって往時の姿に復し、引続き再建、境内地の整備に着手し今日に至っています。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(1月分掲載Indexへ)

カテゴリー別Index 風景 風物詩総目次 へ

<前回 風景・風物詩 初詣風物詩 穴八幡神社と放生寺 その1 へ

次回 風景・風物詩 初詣風物詩 穴八幡神社と放生寺 その3 へ>