常滑城址(とこなめじょうし)[第3版]

愛知県常滑市山方町1丁目50 Visit :2005-05-30 14:00

常滑城址は、常滑港の東3.6Km辺りにある、山方町周辺の丘陵地にあったが、現在は、丘陵は削られ住宅地となり、天理教常滑分教会の門前に「常滑市指定文化財 常滑城址 昭和四十三年(1968)十一月一日指定」と陰刻された石碑が建っているのみで、当時の面影は全く観られない。

江戸初期に著された『尾張古城志』には、常滑城について――

一、古城構内 東西七十五間(約136m) 南北十一間(約20m)四方二重堀有

一、城所ハ常滑村ノ内辰未ノ方有

と記している。

常滑城は、諸説あるものの、一般的には、水野貞守の末裔で愛知県東浦町の小河城主忠政(*1)が、三河湾から知多半島を横断し、常滑から伊勢湾を渡り伊勢に通じる海路の交易ルートを確保するために、弟の忠綱に築城を命じたと伝えられ、この水野忠綱が常滑水野の初祖といわれている。平成九年(1997)四月、常滑の史跡を守る会により、常滑城築城五百年祭として城主の隠居所であったと思われる正法寺(常滑市市場町4)の前に、常滑村古城の説明板と常滑城築城五百年の石碑が建てられたことから、築城は明応六年(1497)年頃としているが、この頃は城とまでは呼べない砦程度のものであり、忠政が命じて築かせたのは、大永・享禄年間(1521-1531)であったろうと推定できる。

鎌倉・室町期の日明貿易で、輸入の主力商品が“やきもの"であったように、古来からやきものは大変高価な物であり、庶民は一部にやきものの大壺を使う程度で、殆どの容器は桶を使用していた。このことから、初代城主忠綱は、領国の産業振興として、発展途上期にあった、やきもの造りに尽力したことで、華々しい発展を遂げ、領主は膨大な利益を得ることができた。忠綱が当初築いた城も、砦に等しい規模であり、宗家緒川の本城に対し、「羽城(端城)はじろ=外城」と呼ばれたが、二代目城主忠清が継ぐ頃には三層の城普請を終えていた。常滑領は一万二千石ではあるが、実質的には十万石にも達しており、築城に要した費用の大半は、この常滑のやきものがもたらす利益で賄われていたことになる。また領主は、この財力を生かし、港を整備させ領民に船を造らせ、大小の船で交易を行い、特に大船は紀伊半島を廻り、泉州堺までやきものを運んでいった。更にこれを堺の納屋衆が各地に運んだのである。

こうして当初の目的が達せられ、常滑が伊勢と東国を結ぶ海上交通の要衝となり、東国に降る公卿(*2)や連歌師など、多くの都人がこの常滑城にも滞在することとなった。領主は彼らと親交を結び、京文化の精粋を享受でき、その影響を強く受けた。初代水野監物忠綱が、連歌を好み、蹴鞠さえ嗜んだ背景には、やきものがもたらす財力と、交易先の堺納屋衆からの影響も大きかったといえる。

常滑城主は代々監物(*3)と称し、二代城主の時には、城内はさながら王朝文化サロン的雰囲気があったといわれる。三代城主の守隆も早くから連歌を学び、常滑のやきものを運ぶ泉州堺の納屋衆を通じ、堺派の茶匠武野紹鴎(たけのじょうおう)の弟子辻玄哉(つじげんさい)とも知り合い、また連歌師里村紹巴(さとむらじょうは)とも懇意となった。この守隆は、『信長公記』にたびたび登場する水野監物であり、監物から信長に送った音信と贈物に対する返礼の信長黒印状(*4)が「常滑水野文書」中に現存(*5)している。また、徳川家康のものも同様な礼状であるが、信長のものと比べると極めて厚礼である。この水野監物は、後世の系譜類を参考にして常滑水野守隆とされるが、そのころの最良の史記『宗長日記』や『言継卿記』では、常滑在住水野氏として「紀三郎」「山城守」も登場し、小河水野氏と関係なく今川氏や松平氏との間での通路の役割を果たしていたと推定される。

三代城主水野監物守隆は、信長の麾下として、信長の上洛(永禄十一年(1568)九月二十六日)後も各地を転戦し、天正元年(1573)には、浅井、朝倉の攻略に参戦するなど織田家興隆に尽くしてきた。これに対し、信長は領国瀬戸窯業の振興と保護策の一環として、強敵常滑焼きの禁窯令(*6)を情容赦もなく発した。天正三年(1575)五月、三河国長篠城をめぐり、織田信長・徳川家康連合軍と武田勝頼軍との間で行われた長篠・設楽原の戦が起こり、監物は宗家信元とともに織田軍の左翼に加わり大勝はしたものの、監物には何ら報償はなかった。更には、この戦いの最中、領内で禁窯令を犯したとして信長の命で陶工十人が打ち首となり制裁された。これを期に窯業は完全に断たれ財源が奪われたばかりか、監物は、自らがこよなく愛する常滑焼きが焼けなくなったことに痛憤し悲嘆に暮れた。同年七月、参内する信長に従い監物も入京した。数日後、妙覚寺(京都市上京区)で信長茶会が行われ、今井宗久、津田宗及、千宗易(利休)ら、名だたる茶湯者らが招かれた。翌朝監物の朝の茶会が催され、宗久、宗及、宗易が招かれたが、水差しに常滑の鬼桶が使われ、これが禁窯令の出たやきものであったことから、座は白んだ。監物は常滑焼きが茶の湯で使われてこそ、一流と認められると目論んだが、結果は裏目に出た。

監物は、この後も冬の京都に留まり、元もと好きな茶会、連歌に明け暮れていた。こうした最中、岩村城攻略にかかわり、武田方に内通したとの讒言により、宗家水野信元父子が信長の命により誅殺されたとの通報が入った。監物は更なる窮地に立たされることとなった。

天正四年(1576)四月二日、信長は岐阜から安土に移ると、近臣に屋敷地を与え、家宅の普請を命じた。翌五年(1577)六月、楽市楽座令十三条が布告された。監物も安土御構の中に屋敷地を賜り、大手門を入った石段正面の徳川家康屋敷が建つ、その石垣の一段下右に屋敷を構えた。規模は常滑城の半分ほどの広壮なもので、その中に主だった家臣も住んでいた。天正十年(1582)、信長の甲斐出陣に従い、監物も手勢二千を率いて甲斐平定に加わったが、各武将に対しては軍功に応じた知行割があったものの、武田勝頼を天目山麓まで追いつめた功績に対しては、太刀一振どころか、信長からの労いの言葉もなく、監物は面目を失った。

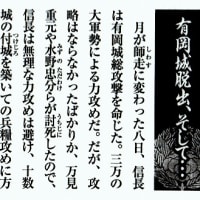

天正十二年(1584)五月二十九日、本能寺で織田信長が明智光秀に討たれという報に、常滑城中は騒然となり、城主水野監物守隆は、昼夜を問わず何日も重臣達と評定を重ねていた。その最中に、徳川家康が堺から伊賀越えをし逃げ帰ってきた。守隆の妻は、緒川城主水野信元の長女於万で家康とは従姉弟に当たることから頼ってきたのである。直ぐさま、領地三河に逃れる為の食料、馬、金子などを用立てこれを助けた。その後、評定を重ねた末、従前より宗家水野信元の誅殺、常滑焼きの禁窯令、甲斐討伐に対する無恩賞など、信長からの数々の酷い仕打ちに対する宿執により、監物はついに光秀方に就く決断を下し出兵はしたが、安土に向かう途中、光秀が秀吉に討たれたことで、虚しくも当城の命運は尽きた。

その後は、秀吉からの沙汰も無いまま、監物は剃髪し僧侶となり、近習の村田平蔵一人を従え城を落去し、京都嵯峨野に隠栖することとなった。これにより常滑城は、尾張国主となった信長の子信雄の重臣岡田長門守が主となった。しかし、長門守が秀吉に内通したとの疑いを受け信雄により暗殺され、家康の臣高木久助に替わった。

正室於万との間の嫡男は、天正十二年(1584)小牧の役において十五歳で戦死、中山家から養子は採ったが、側室で京の公家北小路公頼の娘菊との間にもうけた新七郎が、ただ一人残った監物の子であった。この公頼と菊の下で育てられた新七郎が、後に家康に召し出されて御使番となり、長崎、大坂町奉行をへて、さらに堺奉行を兼ねた後、大目付となった水野河内守守信である。

監物は、隠棲生活の中で、千利休などとも茶の湯を楽しんだが、十四年後、慶長三年(1598)四月、卒去した。遺骨は常滑焼きの壺に納められ、当初は交友のあった嵐山の妙智院に葬られたが、その後、守信が当寺の直ぐ西にある地震で崩壊した永明院を再興し、監物と殉職した近習村田平蔵の遺骨を移した。守信は、寛永十三年(1636)十二月二十二日、六十歳で死去した。

この頃の連歌師柴屋軒宗長(さいおくけんそうちょう)の歌日記類には、永正十三年(1516)七月十七日『宇津山記』に「三河国かりや、水野籐九郎宿所」、また大永四年(1524)六月八日『宗長手記』に「参州苅屋といふ所、水野和泉守宿所(*7)」とあり、刈谷の水野氏との交流があったことが記されている。また、これより以前の明応八年(1499)五月十八日付の飛鳥井雅康『富士歴覧記』には「ちたの郡緒川水野右衛門大夫爲則が在所に侍り、まず此処にしばらく休足すべきよし、懇切に申ければ、心しずかに閑談し侍る、数日の間種々の遊興あり。」と記されている。雅康はこの年の五月三日、富士歴覧のため京を出発して、十七日大野(常滑市大野町=常滑城北約7Km)に着き、小河に入った。七日間滞在し、和歌を詠み蹴鞠を伝授した。帰路も小河に立ち寄っており、六月十七日から二十二日まで、やはり七日間滞在している。この滞在目的は、水野右衛門大夫爲則の側の懇望による蹴鞠の伝授であり、そのため七間半(13.6m)四方(27平方m)の蹴鞠場を作っている。

このことからも判るように、当時は都人を厚遇し京の文化、とりわけ公家文化を積極的に受け入れていたことや、また鎌倉往還(鎌倉街道)の脇道として、伊勢(三重県四日市付近か)から常滑まで海路を利用していたことなどが伺える。

[註]

*1=後世につくられた水野家嫡流および常滑水野氏の系図に対する異論で、滝田栄二氏は、「常滑城主歴代(『常滑史話索隠』所蔵)」では、寛政譜のように貞守の子で二代賢正の弟政祖の子ではなく、三代清忠(一初全妙)の子で忠政の兄弟とする見解を示した。鈴木泰山氏は、賢正ではなく政祖を長男とし、「貞守ー政祖ー蔵人ー忠政」が嫡流であるとする。そして、忠政の代に至って、水野氏は小河・刈谷両城を兼ね、威勢を近隣に振るい、大永・享禄のころに常滑城に入ったとし、その常滑水野氏の初代が、忠政の弟忠綱であるとした(「常滑城主水野監物家の新史料について」)。水野氏の常滑への進出は、貞守の時ではなく忠政の時であるとの見解が出された。

*2=この頃は、長く朝廷式微(衰退)の時代が続き、生活に困った下級公家は、娘を僧や金持、また地方武士の妻妾に出したり、戦国武将を頼り、自ら下向する公家もあった。

また、中堅公家でさえ、蚊帳を質に入れたり、僅かな金を下男下女からも借りる有様であった。

*3=監物(けんもつ)とは、律令制において、太政官八省の一つで、職務は蔵人所の中務省(なかづかさしょう)に属し、大蔵・内蔵(うちくら)などの諸庫の出納の監察をつかさどる官職。

*4=織田信長黒印状(10通の内の1通)

萬年山總心寺

就此面在陣

被申越、殊両

種喜入候、次

住吉普請辛

労候、弥馳走

専一候也

三月八日(黒印)

水野監物殿

*5=『常滑水野文書』は、前出鈴木泰山氏が「常滑城主水野監物家の新史料について」(『愛知大学総合郷土研究所紀要六』)において紹介された「水野銕太郎氏所蔵文書」のことで、最近まではその子息が所蔵しているたが、平成十七年十一月十五日、遺族から常滑市に寄贈された。

「水野監物関連古文書の一般公開」その2

*6=禁窯令の解釈については、下記「お断り Ⅱ」を参照。

*7=当時は旧苅屋城(館)で、現在の場所から南南西1.3Km程下がった楞厳寺北の、愛知県刈谷市天王町・元町付近にあった。

☆旅硯青鷺日記

当常滑城を始め河和城などは、関東・東北再訪の直前に訪問していたが、旅行の下調べや準備などで時間が割かれ、その後もその採訪記に終始したことから、掲載が遅れてしまった。

この常滑城が現存していれば、セントレア(中部国際空港)を間近に見下ろす、絶好のロケーションとなっていたことであろう。

掲載写真は、天理教常滑分教会門前の石碑である。

●お断り

Ⅰ.当初、一度この常滑城址の記事をアップロード(2005-07-21 11:28)していましたが、その後、新しく判ったことや、内容に間違いが多く見つかったことで、ほぼ全面的に書き換えることにし、再掲しました。旧記事は、非公開としますので悪しからずご了承下さい。(新訂版2005-09-23)

Ⅱ.拙稿の禁窯令に関わる箇所については、当初澤田ふじ子著『修羅の器』を参考に記しましたところ、2005年12月、「常滑市民俗資料館」を採訪した折、同館学芸員中野晴久氏から、本稿に記したような、「信長の領国である瀬戸窯業の振興と保護策の一環として、常滑焼きの禁窯令を発した」という解釈は誤りであるとのご指摘を既に受けておりました。しかしながらその後、その根拠となる史料を探しましたが、なかなか見いだせずに二年余りも過ぎてしまいました。愛知学院大学の聴講生として、2007年春学期「考古学概論」を聴講し、ご担当の藤澤良祐教授に禁窯令のことをお尋ねしておりましたところ、2008年1月になって、同教授も執筆編纂しておられる『瀬戸市史 陶磁史篇四』第二章 第一節 瀬戸・美濃窯の発給文書 にその旨が記されているとご親切にご教示を賜り、近年の禁窯令解釈が漸くにして判明しました。早速同書を閲覧しましたので、その概要を記します。――

「 史料三 織田信長朱印状

瀬戸焼物釜事、如先規彼於在所可焼之、為他所一切釜不可相立者也

天正二(1574)正月十二日 信長(朱印)

賀藤市左衛門尉

正徳二年(1712)の奥書のある「織田信長朱印状由来記」(『多治見市史』窯業史料編No.1)に「尾州春日井郡瀬戸村市左衛門は、……[後略]」とあり、信長が市左衛門に焼物を献上させたところ、非常に良い出来であったのでそれを賞して本文書の発給となったが、市左衛門は同業者の嫉みを受け、危害を恐れて本文書を「隠覆(おんぷく=ひたかくしにすること)」し、母方の縁者を頼り久尻村に移ったといわれている。

これまで本文書は、瀬戸焼の窯の使用を市左衛門のみに許可したとする「瀬戸焼窯独占免許」(奥野廣『織田信長文書の研究』上巻)、あるいは、他地域の窯の使用を一切認めないとする「禁窯令」(『愛知縣史』第一巻)として解釈されてきた。しかし、本文書の内容は「瀬戸焼の窯は、前に命じたように在所(郷里)で焼き、他所で窯を立ててはいけない」という命令形で、窯の独占を免許したとは読み取れない。また、一般に戦国大名は、当時の発給文字に多く見られるように領国内の他地域の窯業を禁止したとは考えにくく、前章で述べた当該期の瀬戸・美濃大窯の分布状況からも、「禁窯令」とみることもできない。さらに、本文書の宛所は、あくまでも賀藤市左衛門個人であることから、市左衛門個人、あるいは市左衛門が生産者集団を率いていたとすれば、その集団に対する他所への移動禁止、すなわち「在所」への定着を義務付けたものとすることが可能である。」

――と、明解に解説されております。引用文での説明不足の箇所、並びに「織田信長朱印状由来記」の内容や更なる詳細などについては、前述の該当書をご参照願いたいと思います。

末筆ながら、拙文の誤りをご指摘下さった中野晴久先生、並びに『瀬戸市史 陶磁史篇四』を懇切にご教示下さいました藤澤良祐教授に、改めまして深謝申し上げます。

(追記 第3版2008.2.20)

小川水野系図http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/694986f5283c9212e7114538de019f95

中山氏系圖http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/9bfe2db20cd67dc990da08d0b5e1a20c

先日水野守隆の子孫が家伝の品を自治体に寄贈したと云う記事を見て、守隆を検索していくうちにこちらのサイトにたどり着きました。

ところで表題の件ですが、手持ちの水野系図(出典は忘れました。。。手書き)では忠綱は政祖の子とされていました。守隆の世代的には清忠の子の方が蓋然性がありそうですね。

マイ・ブログへのコメントありがとうございました。

>先日水野守隆の子孫が家伝の品を自治体に寄贈したと云う記事……

と書かれておりますが、その新聞名と日付が解りましたらお知らせ願えないでしょうか。

それから、水野忠綱の出自をお知らせ下さったことに感謝いたします。

小川水野系の家系図は、諸説ありどれが正しいものか今のところ定まっていないのが現状のようです。

以下転載

信長と家康の古文書を常滑市に寄贈

【愛知県】戦国時代の3代常滑城主、水野監物に織田信長と徳川家康があてた古文書が15日、水野家の嫡流にあたる水野さと子さん(71)=西春町弥勒寺=から、常滑市に寄贈された。伊勢湾の魚などの贈り物を受けての礼状で、西春町の文化財にも指定されていた貴重な資料。400数十年ぶりの常滑への里帰りに、市は年内にも一般公開するとともに、文化財指定に向けた手続きを進める。 (朝田 憲祐)

監物は、信長方の武将として活躍したが、本能寺の変で明智光秀につき、常滑城を追われた。慶長3(1598)年の死後、水野家はいったん途絶えたが、その後、養子が跡を継いだ。

養子から数えて14代目にあたる、さと子さんの夫、滋さんが今年3月に77歳で死去。西春町は「古文書は、監物ゆかりの常滑で保管した方が価値がある」とのさと子さんの意向を受け、文化財指定を解除。常滑市に寄贈されることになった。

信長の書状は10通。いずれも天正5(1577)年ごろに書かれた黒印状で、5、6行程度の短い手紙だが、「このわたやタイを頂きありがとう」「鯨肉を頂きありがとう」などといった内容で、監物のこまやかな心遣いに対し、信長が感謝の気持ちを記している。

書状の最後は「あなたが来られた時に詳しい話をする」「持ち場の警護を油断しないように」と締めくくられている。

家康の書状は1通で、天正7年6月に、京都で家康方の陣を守っていた監物に出されたものとされる。「見事なお香と鉄砲の火薬をありがとう」との内容となっている。

水野家では、これらの書状を大切に保管。滋さんの父、銕太郎さん(故人)が戦前に旧満州(中国東北部)に渡る際にも持参し、戦後の帰国時には紛失しないよう、リュックの肩ひもの中に縫いつけて持ち帰ったという。

さと子さんは、石橋誠晃市長に書状を手渡すと「やっと肩の荷が下りた。(保管を)よろしくお願いします」と笑顔。石橋市長は「長く大切に保管するとともに、市民の皆さんに常滑の歴史の一端を見てもらうようにしたい」と話した。

さと子さんは、水野家の家系図など文書9点も市に寄贈した。

(中日新聞) - 11月16日11時43分更新

由緒あるお家柄というのも、たいそうな気苦労がおありなのだと、改めて思い知らされました。

また、これからも、よろしくお願いいたします。

私の旧姓が「水野」なのですが、最近そのルーツを知りたくて、ネットサーフィンをしているうちに、こちらにたどり着きました。

ご先祖のことは親戚の者から、「水野備中守」ということしか、知らされておりません。

曽祖父からの菩提寺は東京の尾久にあるのですが、

それ以前は築地の河岸の中にあったそうです。(???)

祖父は東京で機会工具の会社を営んでいたのですが、

備中守さん~機械工具の社長さんの間が、マッタクわかりませ~ん。

調べる事のなにかヒントはないでしょうか???

ご先祖様が「水野備中守」とのことですが、この「備中守」というのは、官途名でいわば公の名ですから、水野氏の内の誰かという特定は難しいと思います。せめて実名が判ればよいのですが……。

瀬戸の水野氏には、高致から四代後に「水野備中守致高」が居ますが、この家系は幕末まで代官職を勤めており、おそらく江戸には出なかったと考えられます。

実名は判りませんんが、江戸幕府大目付にもこの「備中守」が居ります。そのほか、江戸には水野から派生した多くの旗本たちが居たそうですから、果たしてどの家系に当たるのか……。私も今後そちらも調べて行きたいと思っていますが、今のところ予定が立っていません。

>曽祖父からの菩提寺は東京の尾久にあるのですが……

ということでしたら、そのお寺を訪ねられたらいかがでしょうか。しかし、四月から個人情報の取扱が難しくなりましたから、教えてもらえるかどうか、これも難題ですね。

そういった訳で、お役に立てずにごめんなさい。

でも、気長に調べていってみてくださいね。

その後考えたのですが、ご親戚の方が、「水野備中守」とはっきりと言われたのなら、その方に「江戸幕府大目付」であったかどうかも、お聞きになったらいかがでしょうか。とにかくご親戚の方にお尋ねになるのは、早ければ早いことに超したことはありません。

私がルーツを探り始めたときには、父母はおろか叔父叔母の全てが亡くなっていましたから……。

親戚の者とは疎遠になってしまっているのですが、

近々に思い切って伺いに行こうと思います。

尾久のお寺さんに眠っている先祖は後継ぎがなく、そのうち無縁仏になってしまいそうなので、

ご住職の奥様が、「古いお家だから、どなたかが継がれたほうがよいのですけどね~」とおっしゃっていたのを思い出しました。

父の実家に昔、お位牌があり、それには「水野備中守~」とかと書いてあった、と。

この「~」が重要なのですね!?

残念なことに、跡取であるはずの父の兄が、某学会に入信し、お位牌がなくなってしまったとかなんとか。

どう~しようもありません。困ったものです。

父の父、つまり私の祖父は生粋の江戸っ子だったようなので、江戸でのお役目の子孫かもですね~。

とにかく、周りがみ~んな亡くなってしまっているもので、わけわかりません。

もっとも、自分もこの歳になって気になり始めたくらいですから。。。

とにかく、「水野備中守○○」の○○を早急に調べてみたいと思います!

なにかわかりましたら、またお邪魔しますね。

ありがとうございました!

「水野備中守~」の件についてですが、新投稿記事「永明院」をご参照下さい。

その「掲載家譜図」のなかに、文字が小さくて読みづらいでしょうが、半左衛門家譜「守政」と「忠ひさ」が備中守に叙任されています。また「守政」は大目付にも就いています。法名義浄、菩提寺は下谷の廣徳寺です。「忠ひさ」の法名は紹興です。寺名と法名をあたってみてください。

僭越ながら、気づきましたので。