NEDOは今年度予定している「定置用燃料電池大規模実証事業」の交付先を決定した。これは1台につき600万円の補助金をつけて、全国で400台(補助金総額24億円)の燃料電池を一般家庭等に設置し、今後2年にわたって使用中のデータを取ろうというものです。この燃料電池システムは1台あたり800万円といわれているので、残りの200万円は使用者が100万円、実施者が100万円を負担するわけです。

実施者は1台設置すると100万円の赤字ですから、一社でそんなに多くはできません。最も多く設置するのは東ガスで141台、新日石114台となっています。使用者は一度に100万円払うのではなく、おそらく毎月の燃料代として10年くらいかけて払うことになるのでしょう。

一般家庭等なので、本当の一般家庭(三浦雄一郎氏など)や会社の社宅などである。戸建てでマンション等は含まないはず。そういえば、首相官邸にも燃料電池が導入されたというニュースが以前にありました。

実施者は東京ガスや大阪ガスなどのガス会社、新日石や出光などの石油会社、岩谷産業などのLPガス会社が参加しています。また、燃料電池システムのメーカーは三洋電機、東芝燃料電池システム、荏原製作所、松下電器産業でこの順に147台、94台、91台、68台となっています。

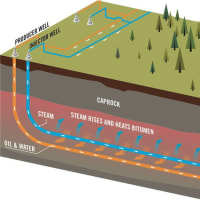

燃料電池(FC)は水素を燃料としますので、このような大規模な実証事業が始まったことで、水素社会の入り口とか水素エネルギーの時代などといってはいけません。FCの燃料は水素ですが、これらのFCシステムの燃料は都市ガスやLPGです。だからガス会社やLPGを売っている会社が実施者になっています。元の燃料は依然として石油や天然ガスです。FCシステムはいわゆるコジェネ(マイクロガスタービンやガスエンジン発電機)の一種で、お湯を作るときに一緒に電気もできる(原理的には発電するとき熱が出る)ので、燃料のエネルギーを効率よく使う手段に過ぎません。その燃料は化石燃料ですよ。水素燃料じゃありませんから。

使用者から見ると燃料代(ガス代やLPG代)だけ払えば、ある程度の電気代が安くなる(全部の電気がまかなえるわけではないので、依然として電力会社からは伝記を購入します。)というメリットがあります。そのメリットの一部を使用者負担として支払うのでしょう。おそらくガス料金やLPG料金体系にFCコースなんてものができるのでしょう。

電力会社にしてみれば、だまっていては売り上げが落ちるから大変です。近年の電力会社の新規採用者はその大部分が、オール電化住宅の営業に回っているという話も聞きます。電力VSガスの家庭用市場争奪戦です。市場争奪ですから、安くて便利なほうが勝つのでしょうが、ぜひそれによってエネルギー使用効率が向上する結果となってほしいものです。

さてどれくらいFCシステムの効率がよいかというと、NEDOから9月の2週間にわたるデータを比較した結果が発表されています。それによると、トップ10番目のデータで見ると、発電効率で30%強、熱回収効率で47%ですから80%弱が使われていることになります。たとえば、火力発電所の効率は38%程度ですから、発電効率は高くありませんが、熱回収(この熱でお湯を沸かして給湯に使う)ができるので、総合的に効率が高いのです。大型発電所では熱の使い道はそれほどないので、一生懸命海水で冷やしています。

また、電気よりも熱(お湯)のほうが沢山できるので、電気も作る湯沸かし器とも呼べます。この効率が高いおかげで、CO2排出量を38%も削減しているという結果になっています。

COP3の約束は-6%(チームマイナス6%の呼び名は定着しつつあるのかな)、2004年度からは-14%ですから十分に目標を達成しています。(ただし値段の問題はありますが)何も水素社会でなくても、既存のエネルギーを効率よく使えばそれでよいという考え方もあります。

後は装置の信頼性、やっぱり最低10年くらいは持ってくれないと。それから価格の問題です。全国の一般家庭に600万円の補助を出していたら、政府は破綻しますので。

10分の一、あるいは20分の一くらいに価格は引き下げないといけないですね。

それにしても着々と定置用燃料電池システムは進歩しているという感です。

実施者は1台設置すると100万円の赤字ですから、一社でそんなに多くはできません。最も多く設置するのは東ガスで141台、新日石114台となっています。使用者は一度に100万円払うのではなく、おそらく毎月の燃料代として10年くらいかけて払うことになるのでしょう。

一般家庭等なので、本当の一般家庭(三浦雄一郎氏など)や会社の社宅などである。戸建てでマンション等は含まないはず。そういえば、首相官邸にも燃料電池が導入されたというニュースが以前にありました。

実施者は東京ガスや大阪ガスなどのガス会社、新日石や出光などの石油会社、岩谷産業などのLPガス会社が参加しています。また、燃料電池システムのメーカーは三洋電機、東芝燃料電池システム、荏原製作所、松下電器産業でこの順に147台、94台、91台、68台となっています。

燃料電池(FC)は水素を燃料としますので、このような大規模な実証事業が始まったことで、水素社会の入り口とか水素エネルギーの時代などといってはいけません。FCの燃料は水素ですが、これらのFCシステムの燃料は都市ガスやLPGです。だからガス会社やLPGを売っている会社が実施者になっています。元の燃料は依然として石油や天然ガスです。FCシステムはいわゆるコジェネ(マイクロガスタービンやガスエンジン発電機)の一種で、お湯を作るときに一緒に電気もできる(原理的には発電するとき熱が出る)ので、燃料のエネルギーを効率よく使う手段に過ぎません。その燃料は化石燃料ですよ。水素燃料じゃありませんから。

使用者から見ると燃料代(ガス代やLPG代)だけ払えば、ある程度の電気代が安くなる(全部の電気がまかなえるわけではないので、依然として電力会社からは伝記を購入します。)というメリットがあります。そのメリットの一部を使用者負担として支払うのでしょう。おそらくガス料金やLPG料金体系にFCコースなんてものができるのでしょう。

電力会社にしてみれば、だまっていては売り上げが落ちるから大変です。近年の電力会社の新規採用者はその大部分が、オール電化住宅の営業に回っているという話も聞きます。電力VSガスの家庭用市場争奪戦です。市場争奪ですから、安くて便利なほうが勝つのでしょうが、ぜひそれによってエネルギー使用効率が向上する結果となってほしいものです。

さてどれくらいFCシステムの効率がよいかというと、NEDOから9月の2週間にわたるデータを比較した結果が発表されています。それによると、トップ10番目のデータで見ると、発電効率で30%強、熱回収効率で47%ですから80%弱が使われていることになります。たとえば、火力発電所の効率は38%程度ですから、発電効率は高くありませんが、熱回収(この熱でお湯を沸かして給湯に使う)ができるので、総合的に効率が高いのです。大型発電所では熱の使い道はそれほどないので、一生懸命海水で冷やしています。

また、電気よりも熱(お湯)のほうが沢山できるので、電気も作る湯沸かし器とも呼べます。この効率が高いおかげで、CO2排出量を38%も削減しているという結果になっています。

COP3の約束は-6%(チームマイナス6%の呼び名は定着しつつあるのかな)、2004年度からは-14%ですから十分に目標を達成しています。(ただし値段の問題はありますが)何も水素社会でなくても、既存のエネルギーを効率よく使えばそれでよいという考え方もあります。

後は装置の信頼性、やっぱり最低10年くらいは持ってくれないと。それから価格の問題です。全国の一般家庭に600万円の補助を出していたら、政府は破綻しますので。

10分の一、あるいは20分の一くらいに価格は引き下げないといけないですね。

それにしても着々と定置用燃料電池システムは進歩しているという感です。