<金子のイチョウ>

甲州道中四十五宿(5):第2回(2):八幡山から布田五宿へ

(小田急トラベル)

2010年5月26日(水) つづき

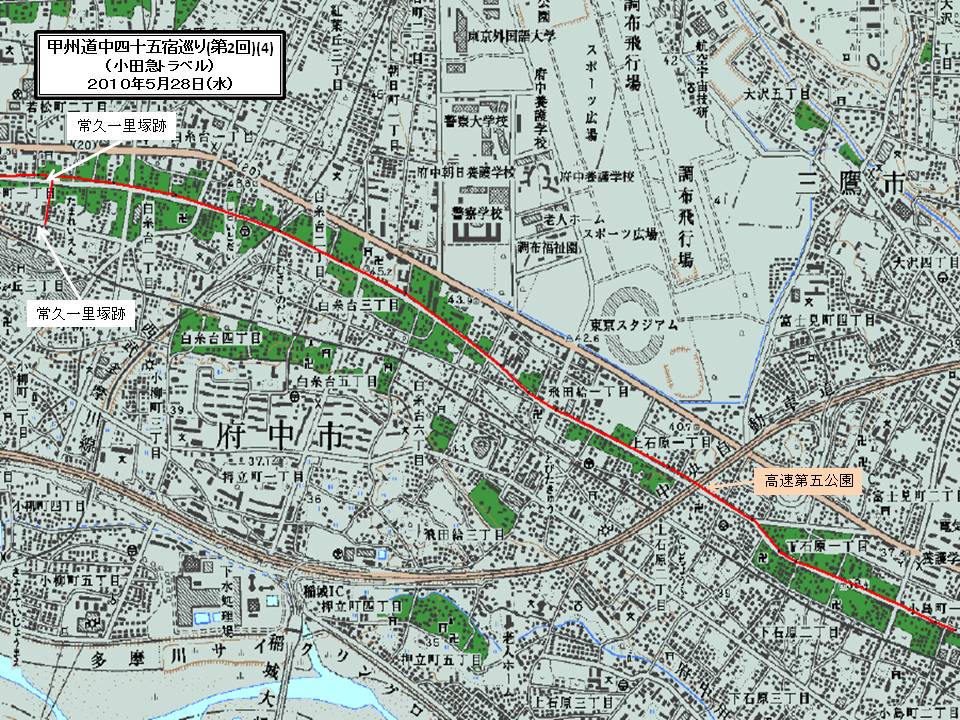

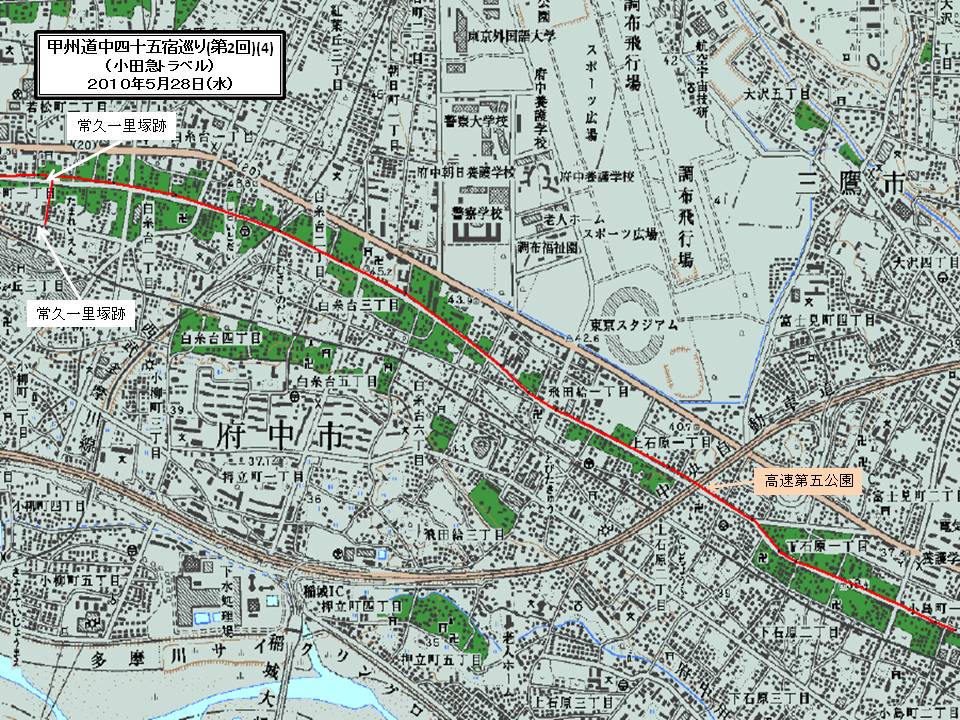

<ルート地図>

<旧甲州街道に沿って仙川駅へ>

■大橋場跡

9時59分,私たちは京王線八幡山駅から歩き始める.駅前道路を北北東に歩いて甲州街道に出る.自動車の往来が激しい道路である.現在の甲州街道に突き当たる.左折して,暫くの間,甲州街道を西へ進み,途中からY字の分岐を向かって左側,つまり南側の旧道の方を進む.

10時16分,街道からほんの少し南に入ったところにある大橋場跡に到着する.

やや大きな擬宝珠(ぎぼし)状の杭に大橋場跡と書いてある.その隣に赤い着物を着たお地蔵さんと石塔がいくつか並んでいる.ここにどのような橋があったのか,私には良く分からない.

■仙川駅

旧甲州街道を西へ進む.特に見るべき史跡もない平凡な町並みが続く.裏道なのに結構自動車の往来が多くて,イライラする.

「・・こんな企画に参加しなければ,あえてこんなところを歩くことはないだろうな・・・そう考えると,これも良い経験だな・・」

と自分自身を励ます.

10時45分,旧甲州街道から左折して京王線仙川駅に到着する.ここで,今回最初の休憩を取る.

私は,もう,かれこれ40年ほど前の新婚時代,仙川の隣,つつじヶ丘で借家住まいをしていたことがある.その頃の記憶では,もっと緑深くて駅付近に小さな商店街があるだけのところだったと思う.ところが,40年ぶりに仙川を訪れ,その変貌ぶりにビックリしている.駅が見違えるように立派になっただけでなく.大きな駅ビルに仰天する.

駅前の広場で,ボンヤリ立ったまま,休憩時間を過ごす.

<新川を渡る>

<ケヤキ並木の道をひたすら歩き続ける.>

<仙川駅>

■仙川一里塚跡

10時59分,仙川駅前を出発する.

往路を戻って,再び旧甲州街道に出る.旧甲州街道の横断歩道を北側に渡ったところに仙川一里塚跡がある.江戸から5番目の一里塚である.

<布田五宿に入る>

■布田五宿

旅行社の資料によると,江戸時代,調布市内には,国領,下布田,上布田,下石原,上石原の五宿があったようである.これらの五宿が一体となって1宿の機能を果たしていたという.また,江戸からまだ近い位置にあるために,実態は間の宿.本陣や脇本陣はなかったらしい.

私たちは,いよいよ布田五宿跡を歩くことになる.

調布市の資料(ホームページ1)には,「調布市内では,国領,下布田,上布田,下石原,上石原が宿場となり,「布田五宿」として宿場のつとめを交替で果たしました.この宿場は長さ3キロメートル余り,街道沿いにまち並みができました.しかし,旅籠も幕末の天保14年(1843年)ころでも9軒しかないという小さなものでした.江戸時代、調布市域の村は18か村を数えましたが,その大部分は天領(幕府の直轄地)と旗本領でした.天保5年(1834年)には,上石原の農家宮川家で,後に幕末動乱の京都で新選組局長として討幕派と戦い一躍名を高めた近藤勇が生まれています.」という説明文が掲載されている.

■瀧坂旧道・馬宿川口屋道標

仙川一里塚跡から甲州街道沿いに進み,11時07分頃,瀧坂旧道・馬宿川口屋道標に到着する.大きな石柱が立っている.ここで街道はY字形に分岐する.私たちは右側の旧道に入る.旧道に入った途端に,大きな木立に囲まれた静かな道になる.

ホッとした気分で,ごく緩やかな下り坂を進む.

<瀧坂街道道標>

<閑静な旧街道>

■金子のイチョウ

旧道は直ぐにまた元の街道と合流する.

11時16分,金子のイチョウに到着する.道路から見ると竹藪の向こうにある.ガイドが,

「ここからよりも,少し戻ったところからの方が,(イチョウが)良く見えますよ・・」

と一同を誘導する.

こんもりとした竹林の奥に盛り上がるように大きなイチョウの木が見える.

近くにある案内板によると,近くの稲荷神社に生えている1対のイチョウのようである.目通り4.09メートルと,1.97メートルの2本のイチョウで,太い方が雄木,細い方が雌木だという.また,この稲荷社は1748年(寛延元年)に京都伏見稲荷を勧請したものらしい.樹齢は約250年.

この辺り,昔は金子村だったことから,金子のイチョウとしてしたしまれていたようである.

<金子のイチョウ>

<チョット寄り道>

■水木しげる記念館

11時38分,甲州街道は,再びY字型に分岐する.私たちは進行方向左側の旧道に入る.再び単調な市街地の中をひたすら歩き続ける.

11時57分,とある建物の前で,ガイドが,いきなり,

「ここが『水木しげる記念館』です・・・ちょっと,覗いてみますか?」

と説明する.

勿論,覗くことにする.とは言っても,私自身,「ゲゲゲの鬼太郎」とかの漫画は,全く見たことがない.ただ,子ども達が小さい頃,テレビ番組の「ゲゲゲの鬼太郎」を見ていたような気がする.私は,たまたまNHKで放映中の連続ドラマ「ゲゲゲの女房」を,時々見るだけ.でも,興味があるので,記念館の中に入ってみる.

1階のロビー付近を見ていると,

「時間がないので,出発しまあ~す・・」

とガイドに急かされる.残念.

<水木しげる記念館に入る>

<また中山道に戻る>

■小島一里塚跡

11時59分,たった2分の見学を終えて,水木しげる記念館を出発する.そして,再び単調な街道を西へ西へと歩き続ける.

12時04分,小島一里塚跡に到着する.日本橋から6番目の一里塚である.

民家の白い金網の垣根すれすれに,「小島一里塚」という字が彫ってある大きな石碑が立っている.石碑脇の案内板によると,どこの一里塚にも目印のエノキが植えられていたようである.小島一里塚にも樹齢200年余りのエノキがあったようだが,倒木の危険があったために,昭和40年代に伐採されたという.

<賑やかな調布市内> <小島一里塚>

■西光寺

12時20分,西光寺に到着する.ここには新撰組局長,近藤勇の大きな座像が安置されている.近藤勇の座像の写真を撮っただけで,そそくさと先を急ぐ.

どうやら,調布は近藤勇の故郷だったようである.

<近藤勇座像>

■高速第五公園で昼食

12時21分,調布駅付近で高速道路の真下に到着する.高架下が公園になっている.ここで昼食を摂る.何とも殺風景なところである.

地面には緑色の舗装がしてある.芝生のようで芝生でない.ベンチが所々に置いてあるが,高速道路の太い橋脚が鬱陶しい.

この辺りの雰囲気に,何となく違和感があるが仕方がない.顔見知りの連中が車座になって,思い思いの昼食を摂る.喉が渇いたので,飲み物でも買いたいが,近くにはベンディングマシンがない.

昼食後,同行者のお一人が,

「足の疲れがとれない・・・」

というので,登山学校で教わったストレッチを一緒に行う.私自身,出発時にストレッチをしていないので,何となくちぐはぐな気持ちのまま歩いていたので,丁度良い機会である.

ストレッチを適当にすると,全身から疲れが抜けていくような感じがする.

<殺風景な高速第5公園>

(つづく)

[参考資料]

ホームページ1:http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118967694/index.html

ホームページ2:http://members.jcom.home.ne.jp/nobish/saikouji.html

「甲州道中四十五宿」の前回の記事

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/3b84c56a41e3ba231fe24dcc193bb303

「甲州道中四十五宿」の次回の記事

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/a6b9d533175ad9f23f37b11a4e794acf

甲州道中四十五宿(5):第2回(2):八幡山から布田五宿へ

(小田急トラベル)

2010年5月26日(水) つづき

<ルート地図>

<旧甲州街道に沿って仙川駅へ>

■大橋場跡

9時59分,私たちは京王線八幡山駅から歩き始める.駅前道路を北北東に歩いて甲州街道に出る.自動車の往来が激しい道路である.現在の甲州街道に突き当たる.左折して,暫くの間,甲州街道を西へ進み,途中からY字の分岐を向かって左側,つまり南側の旧道の方を進む.

10時16分,街道からほんの少し南に入ったところにある大橋場跡に到着する.

やや大きな擬宝珠(ぎぼし)状の杭に大橋場跡と書いてある.その隣に赤い着物を着たお地蔵さんと石塔がいくつか並んでいる.ここにどのような橋があったのか,私には良く分からない.

■仙川駅

旧甲州街道を西へ進む.特に見るべき史跡もない平凡な町並みが続く.裏道なのに結構自動車の往来が多くて,イライラする.

「・・こんな企画に参加しなければ,あえてこんなところを歩くことはないだろうな・・・そう考えると,これも良い経験だな・・」

と自分自身を励ます.

10時45分,旧甲州街道から左折して京王線仙川駅に到着する.ここで,今回最初の休憩を取る.

私は,もう,かれこれ40年ほど前の新婚時代,仙川の隣,つつじヶ丘で借家住まいをしていたことがある.その頃の記憶では,もっと緑深くて駅付近に小さな商店街があるだけのところだったと思う.ところが,40年ぶりに仙川を訪れ,その変貌ぶりにビックリしている.駅が見違えるように立派になっただけでなく.大きな駅ビルに仰天する.

駅前の広場で,ボンヤリ立ったまま,休憩時間を過ごす.

<新川を渡る>

<ケヤキ並木の道をひたすら歩き続ける.>

<仙川駅>

■仙川一里塚跡

10時59分,仙川駅前を出発する.

往路を戻って,再び旧甲州街道に出る.旧甲州街道の横断歩道を北側に渡ったところに仙川一里塚跡がある.江戸から5番目の一里塚である.

<布田五宿に入る>

■布田五宿

旅行社の資料によると,江戸時代,調布市内には,国領,下布田,上布田,下石原,上石原の五宿があったようである.これらの五宿が一体となって1宿の機能を果たしていたという.また,江戸からまだ近い位置にあるために,実態は間の宿.本陣や脇本陣はなかったらしい.

私たちは,いよいよ布田五宿跡を歩くことになる.

調布市の資料(ホームページ1)には,「調布市内では,国領,下布田,上布田,下石原,上石原が宿場となり,「布田五宿」として宿場のつとめを交替で果たしました.この宿場は長さ3キロメートル余り,街道沿いにまち並みができました.しかし,旅籠も幕末の天保14年(1843年)ころでも9軒しかないという小さなものでした.江戸時代、調布市域の村は18か村を数えましたが,その大部分は天領(幕府の直轄地)と旗本領でした.天保5年(1834年)には,上石原の農家宮川家で,後に幕末動乱の京都で新選組局長として討幕派と戦い一躍名を高めた近藤勇が生まれています.」という説明文が掲載されている.

■瀧坂旧道・馬宿川口屋道標

仙川一里塚跡から甲州街道沿いに進み,11時07分頃,瀧坂旧道・馬宿川口屋道標に到着する.大きな石柱が立っている.ここで街道はY字形に分岐する.私たちは右側の旧道に入る.旧道に入った途端に,大きな木立に囲まれた静かな道になる.

ホッとした気分で,ごく緩やかな下り坂を進む.

<瀧坂街道道標>

<閑静な旧街道>

■金子のイチョウ

旧道は直ぐにまた元の街道と合流する.

11時16分,金子のイチョウに到着する.道路から見ると竹藪の向こうにある.ガイドが,

「ここからよりも,少し戻ったところからの方が,(イチョウが)良く見えますよ・・」

と一同を誘導する.

こんもりとした竹林の奥に盛り上がるように大きなイチョウの木が見える.

近くにある案内板によると,近くの稲荷神社に生えている1対のイチョウのようである.目通り4.09メートルと,1.97メートルの2本のイチョウで,太い方が雄木,細い方が雌木だという.また,この稲荷社は1748年(寛延元年)に京都伏見稲荷を勧請したものらしい.樹齢は約250年.

この辺り,昔は金子村だったことから,金子のイチョウとしてしたしまれていたようである.

<金子のイチョウ>

<チョット寄り道>

■水木しげる記念館

11時38分,甲州街道は,再びY字型に分岐する.私たちは進行方向左側の旧道に入る.再び単調な市街地の中をひたすら歩き続ける.

11時57分,とある建物の前で,ガイドが,いきなり,

「ここが『水木しげる記念館』です・・・ちょっと,覗いてみますか?」

と説明する.

勿論,覗くことにする.とは言っても,私自身,「ゲゲゲの鬼太郎」とかの漫画は,全く見たことがない.ただ,子ども達が小さい頃,テレビ番組の「ゲゲゲの鬼太郎」を見ていたような気がする.私は,たまたまNHKで放映中の連続ドラマ「ゲゲゲの女房」を,時々見るだけ.でも,興味があるので,記念館の中に入ってみる.

1階のロビー付近を見ていると,

「時間がないので,出発しまあ~す・・」

とガイドに急かされる.残念.

<水木しげる記念館に入る>

<また中山道に戻る>

■小島一里塚跡

11時59分,たった2分の見学を終えて,水木しげる記念館を出発する.そして,再び単調な街道を西へ西へと歩き続ける.

12時04分,小島一里塚跡に到着する.日本橋から6番目の一里塚である.

民家の白い金網の垣根すれすれに,「小島一里塚」という字が彫ってある大きな石碑が立っている.石碑脇の案内板によると,どこの一里塚にも目印のエノキが植えられていたようである.小島一里塚にも樹齢200年余りのエノキがあったようだが,倒木の危険があったために,昭和40年代に伐採されたという.

<賑やかな調布市内> <小島一里塚>

■西光寺

12時20分,西光寺に到着する.ここには新撰組局長,近藤勇の大きな座像が安置されている.近藤勇の座像の写真を撮っただけで,そそくさと先を急ぐ.

調布市の資料(ホームページ1)には,「西光寺の開山は応永年間(1394~1428)本堂には多くの彫像があり、なかでも三十三応現身像には江戸時代の最高級の彫技を見ることができます.」という解説はあるが,近藤勇との関係を説明した文章は見当たらない.

別の資料[ホームページ2]によると,「調布に生まれた新選組局長・近藤勇は、鳥羽伏見の戦いに敗れた慶応3(1867)年3月甲陽鎮撫隊を編成し、甲州街道を甲府に向けて出陣した。途中故郷上石原のここ西光寺で休息し、遙か若宮八幡宮に戦勝を祈願したという。しかし勝沼・柏尾山の戦いで官軍に敗れ、二度と故郷へ戻ることはなかった。」という記事があった.どうやら,調布は近藤勇の故郷だったようである.

<近藤勇座像>

■高速第五公園で昼食

12時21分,調布駅付近で高速道路の真下に到着する.高架下が公園になっている.ここで昼食を摂る.何とも殺風景なところである.

地面には緑色の舗装がしてある.芝生のようで芝生でない.ベンチが所々に置いてあるが,高速道路の太い橋脚が鬱陶しい.

この辺りの雰囲気に,何となく違和感があるが仕方がない.顔見知りの連中が車座になって,思い思いの昼食を摂る.喉が渇いたので,飲み物でも買いたいが,近くにはベンディングマシンがない.

昼食後,同行者のお一人が,

「足の疲れがとれない・・・」

というので,登山学校で教わったストレッチを一緒に行う.私自身,出発時にストレッチをしていないので,何となくちぐはぐな気持ちのまま歩いていたので,丁度良い機会である.

ストレッチを適当にすると,全身から疲れが抜けていくような感じがする.

<殺風景な高速第5公園>

(つづく)

[参考資料]

ホームページ1:http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118967694/index.html

ホームページ2:http://members.jcom.home.ne.jp/nobish/saikouji.html

「甲州道中四十五宿」の前回の記事

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/3b84c56a41e3ba231fe24dcc193bb303

「甲州道中四十五宿」の次回の記事

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/a6b9d533175ad9f23f37b11a4e794acf