先月、京都市の動物園内で平安時代後期に建立された「八角九重塔」の基礎が発掘されました。この一帯は白河上皇が権力を握っていた頃に多くのお寺が建てられましたが、度重なる戦火のために現在はほとんど残っていません。

発掘されたのは八角形の基礎部分の一辺で、長さは12.5m。室町時代の記録によると、高さは81mあったそうです。現存する最も高い木造建築は東寺の五重塔(約55m)ですが、それをはるかに凌ぐわけです。

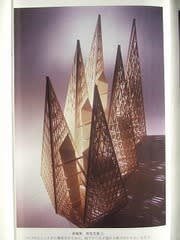

数年前、京都大学の助教授がこの八角九重塔の推定復元図を作成し、それに基づいて京都市が模型を作成しました。それが展示してある文化施設へ行ったのですが、残念ながら撮影禁止。しょうがないのでロビーで放映されていたビデオ画面を撮影しました。

(ミニチュアの八角九重塔。1階に飾り屋根があるので10階に見える)

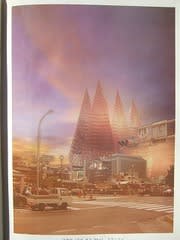

この八角九重塔が日本史上最も高い木造建築と思いきや、上には上があります。室町時代、京都の中心部にある相国寺(しょうこくじ)には、109m(360尺)の七重大塔があったそうです。

建てたのは足利義満、竣工は1399年。当時の相国寺の住職が塔に登ったときの感動を「塔上の夕暮れの眺め」という漢詩に残しています。

「七重の塔は京の北東にあり、登ってみると広々として、晴れ渡った空を歩くようだ。屋根の上にそびえる相輪が、夕陽を受けて影となり、人の声や鈴の音が風に乗って湧き上ってくる」。

(相国寺は応仁の乱で多くの建物が焼失し、現在は塔頭も少ない)

この相国寺の七重大塔が日本史上最高の木造建築だそうです。八角九重塔のように基礎は発掘されていませんが、建っていた場所には「塔の壇」という地名が残っています。

この七重大塔も八角九重塔も高いがゆえに雷に弱く、どちらも落雷で焼失したそうです。

現在建築中の東京スカイツリー(634m)は、ブルジュ・ドバイ(828m)に次ぐ世界第2位の高さになるそうですが、雷は避けられても地震とか大丈夫なんでしょうか。

発掘されたのは八角形の基礎部分の一辺で、長さは12.5m。室町時代の記録によると、高さは81mあったそうです。現存する最も高い木造建築は東寺の五重塔(約55m)ですが、それをはるかに凌ぐわけです。

数年前、京都大学の助教授がこの八角九重塔の推定復元図を作成し、それに基づいて京都市が模型を作成しました。それが展示してある文化施設へ行ったのですが、残念ながら撮影禁止。しょうがないのでロビーで放映されていたビデオ画面を撮影しました。

(ミニチュアの八角九重塔。1階に飾り屋根があるので10階に見える)

この八角九重塔が日本史上最も高い木造建築と思いきや、上には上があります。室町時代、京都の中心部にある相国寺(しょうこくじ)には、109m(360尺)の七重大塔があったそうです。

建てたのは足利義満、竣工は1399年。当時の相国寺の住職が塔に登ったときの感動を「塔上の夕暮れの眺め」という漢詩に残しています。

「七重の塔は京の北東にあり、登ってみると広々として、晴れ渡った空を歩くようだ。屋根の上にそびえる相輪が、夕陽を受けて影となり、人の声や鈴の音が風に乗って湧き上ってくる」。

(相国寺は応仁の乱で多くの建物が焼失し、現在は塔頭も少ない)

この相国寺の七重大塔が日本史上最高の木造建築だそうです。八角九重塔のように基礎は発掘されていませんが、建っていた場所には「塔の壇」という地名が残っています。

この七重大塔も八角九重塔も高いがゆえに雷に弱く、どちらも落雷で焼失したそうです。

現在建築中の東京スカイツリー(634m)は、ブルジュ・ドバイ(828m)に次ぐ世界第2位の高さになるそうですが、雷は避けられても地震とか大丈夫なんでしょうか。