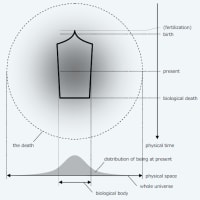

「超えて」ではなくて「先へ」である。物理世界の記述(物理学)と現象世界の記述(哲学)の間には本質的な不確定性関係が存在するというのが、現在の(つまりこのblogでの)わたしの基本的な考え方だ。両者の記述の間に厳密な等価性を求める、またそれについて議論することは、もともと無意味だということである。アホみたいに簡単な仮説だが、もともと物理と哲学は互いに異なる台集合の上に整合的な論理体系(構造)を作っている(作ろうとしている)わけだから、そういう不確定性関係が成り立っていてもおかしくはない。で、仮にそうだとすれば心身問題の変な議論は全部退けられる。

この考えが妥当なものだということ自体は、我ながら自信があるわけだが、言うまでもなくそんな自信には何の意味もない。また意味があると思ったらそれ以上しかつめらしく考え込むこともいらないわけだ。大事なのはどこまで、あるいはどんな風に妥当であるのかということなのである。

不確定性原理は量子力学と信号処理の世界では空気のように当たり前のことと見なされているわけだが、逆に言うと、このふたつの分野でしかまともには登場しない概念だと言っていい。不確定性原理は、数学的には可分な無限次元ヒルベルト空間上の線形作用素(演算子)が可換でない場合として定義されるわけだが、この定義それ自体からはそれほど多くのものを引き出せないというところに問題があるのである。選択公理に対するツォルンの補題のような「役に立つ」同値命題を作り出すことが必要なのだろうと思っている。

で、そんな高尚な数学にいまさらわたしが首を突っ込み直したところでたぶんその甲斐はない(笑)。世界のどこかにやってる奴がいないのかと思って十年前から探しているのだが見つからない。正直、冒頭のパラグラフに書いたようなことは、割合に誰でも考えつきそうなことだと思うのだが、その例ですら見当たらない。

あるところで訊ねたら「デイヴィドソンの非法則的一元論に似てはいるが・・・」という答が返ってきたことがある。また、自分ではいわゆる二重相貌説(double/dual-aspect theory)というのに似ているかもしれないと思ったことがある。後者は、わたしが大学院生として所属していた研究室ではそれに近い考え方をする人が多くいたので、わたしも意識無意識にその影響を受けているかもしれないということだ。けれども、結局のところこれらは、まさしくサール先生が「MiND」の中で喝破してみせた通り、性質(属性)二元論に帰着する何かである。いっそのことチャルマーズのように「二元論でもいいじゃないか」と開き直るくらいの方がいいかもしれないくらいである。「なぜ一元論でなくちゃいけないんですか。二元論じゃ駄目なんですか」というわけだ。

でも、それはもちろん駄目に決まっている。国産スパコンの処理能力が世界一であるべきかどうかという程度の議論とは訳が違う。どんな屁理屈をこねようと二元論は物理に反する。

そうすると議論の赴く先は、サール先生も概ねその線に沿って主張を構成している(とわたしには思える)ように、わたしに言わせれば「複雑性の観点」、つまり記述の階層性ないし多水準性(multiple-level-ness)ということに着目する方向へ、まずは行くことになる。重要なことは、そうした考え方に意味があるとすれば、それはさまざまな水準の記述の体系の間にスキマ(gap)が存在するということを認める限りにおいてのことだということである。そうでなければ、意味論的に同一の計算機プログラムを、0/1の2進符号で記述しようが、何らかの計算万能な「より高い水準の」形式言語で記述しようが、それこそ意味が同じなのだから、物理学者が言うところの「解釈の違い」にしかならないわけである。Kolmogolov-Chaitin情報量の理論においても、記述体系を所与として同一のクラスの平均的な記述長は定数オーダの差しかないことが証明されている。つまり記述水準の高い低いということは、おそらくは本質的な意味を持っていないのである。

じゃあ何が違うのか。同一の命題クラスという、その同一性ということ自体を問うべきなのである。別々に取り出してきたAとBがA=Bであることを証明も反証もできないという場合で、それが一般的であるような状況とはどんなものかと考えれば、我々がよく知っているその代表例が不確定性原理の成り立っている場合である。

我々はたぶんもっとスキマ(gap)に目を凝らしてみなければならない。もっともプランク定数をいくら眺めたところで、量子力学から量子力学以上の何かが見えてくるはずはない。目を凝らしてみるというのは、だから実際には逆のことで、スキマ(gap)から注目を外さずにカメラを勢いよく引いてみることでなければならない。スキマ(gap)が存在することは不確定性にとって本質的なことであるとすれば、局所的には孤立しているスキマ(gap)が非局所には何らかの秩序にしたがうはずである。

基本的にはこれと同じ考えでできているのが、素粒子論や統計物理で使われる「くりこみ群の方法」である。単純なように思えるのは「カメラを引く」つまり文字通り一様なスケール変換を行うことが単純だからで、実際には変換作用素が半群の構造を持てば何でもいいのである。もっとも、これはこれで基本的には物理でしか使われない(テクニカルな)方法であるために、こうした方法が総体として何を意味するのかということは、物理学者にも本当はよく掴まれてはいないらしい。・・・こういうのも本当はもう少し真面目にフォローしてみたいと思うけれど、自分にはもはやその余力がないと感じる。

この考えが妥当なものだということ自体は、我ながら自信があるわけだが、言うまでもなくそんな自信には何の意味もない。また意味があると思ったらそれ以上しかつめらしく考え込むこともいらないわけだ。大事なのはどこまで、あるいはどんな風に妥当であるのかということなのである。

不確定性原理は量子力学と信号処理の世界では空気のように当たり前のことと見なされているわけだが、逆に言うと、このふたつの分野でしかまともには登場しない概念だと言っていい。不確定性原理は、数学的には可分な無限次元ヒルベルト空間上の線形作用素(演算子)が可換でない場合として定義されるわけだが、この定義それ自体からはそれほど多くのものを引き出せないというところに問題があるのである。選択公理に対するツォルンの補題のような「役に立つ」同値命題を作り出すことが必要なのだろうと思っている。

で、そんな高尚な数学にいまさらわたしが首を突っ込み直したところでたぶんその甲斐はない(笑)。世界のどこかにやってる奴がいないのかと思って十年前から探しているのだが見つからない。正直、冒頭のパラグラフに書いたようなことは、割合に誰でも考えつきそうなことだと思うのだが、その例ですら見当たらない。

あるところで訊ねたら「デイヴィドソンの非法則的一元論に似てはいるが・・・」という答が返ってきたことがある。また、自分ではいわゆる二重相貌説(double/dual-aspect theory)というのに似ているかもしれないと思ったことがある。後者は、わたしが大学院生として所属していた研究室ではそれに近い考え方をする人が多くいたので、わたしも意識無意識にその影響を受けているかもしれないということだ。けれども、結局のところこれらは、まさしくサール先生が「MiND」の中で喝破してみせた通り、性質(属性)二元論に帰着する何かである。いっそのことチャルマーズのように「二元論でもいいじゃないか」と開き直るくらいの方がいいかもしれないくらいである。「なぜ一元論でなくちゃいけないんですか。二元論じゃ駄目なんですか」というわけだ。

でも、それはもちろん駄目に決まっている。国産スパコンの処理能力が世界一であるべきかどうかという程度の議論とは訳が違う。どんな屁理屈をこねようと二元論は物理に反する。

そうすると議論の赴く先は、サール先生も概ねその線に沿って主張を構成している(とわたしには思える)ように、わたしに言わせれば「複雑性の観点」、つまり記述の階層性ないし多水準性(multiple-level-ness)ということに着目する方向へ、まずは行くことになる。重要なことは、そうした考え方に意味があるとすれば、それはさまざまな水準の記述の体系の間にスキマ(gap)が存在するということを認める限りにおいてのことだということである。そうでなければ、意味論的に同一の計算機プログラムを、0/1の2進符号で記述しようが、何らかの計算万能な「より高い水準の」形式言語で記述しようが、それこそ意味が同じなのだから、物理学者が言うところの「解釈の違い」にしかならないわけである。Kolmogolov-Chaitin情報量の理論においても、記述体系を所与として同一のクラスの平均的な記述長は定数オーダの差しかないことが証明されている。つまり記述水準の高い低いということは、おそらくは本質的な意味を持っていないのである。

じゃあ何が違うのか。同一の命題クラスという、その同一性ということ自体を問うべきなのである。別々に取り出してきたAとBがA=Bであることを証明も反証もできないという場合で、それが一般的であるような状況とはどんなものかと考えれば、我々がよく知っているその代表例が不確定性原理の成り立っている場合である。

我々はたぶんもっとスキマ(gap)に目を凝らしてみなければならない。もっともプランク定数をいくら眺めたところで、量子力学から量子力学以上の何かが見えてくるはずはない。目を凝らしてみるというのは、だから実際には逆のことで、スキマ(gap)から注目を外さずにカメラを勢いよく引いてみることでなければならない。スキマ(gap)が存在することは不確定性にとって本質的なことであるとすれば、局所的には孤立しているスキマ(gap)が非局所には何らかの秩序にしたがうはずである。

基本的にはこれと同じ考えでできているのが、素粒子論や統計物理で使われる「くりこみ群の方法」である。単純なように思えるのは「カメラを引く」つまり文字通り一様なスケール変換を行うことが単純だからで、実際には変換作用素が半群の構造を持てば何でもいいのである。もっとも、これはこれで基本的には物理でしか使われない(テクニカルな)方法であるために、こうした方法が総体として何を意味するのかということは、物理学者にも本当はよく掴まれてはいないらしい。・・・こういうのも本当はもう少し真面目にフォローしてみたいと思うけれど、自分にはもはやその余力がないと感じる。