今週作った「秋のお飾り」です。

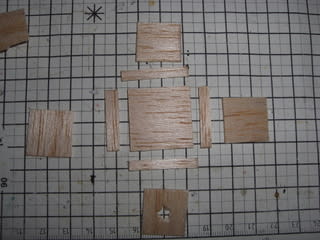

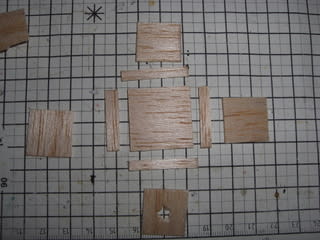

1mm厚のバルサ材を寸法通りにカッターナイフでカット。

組み立て完了。

また、白い絵の具を混ぜた樹脂粘土を直径5mmに丸めたものを

30個作り、ピラミッド状に接着。

金色の紙を敷いた上に接着して「月見団子を乗せた三方」が

出来上がり。

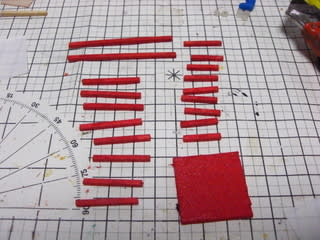

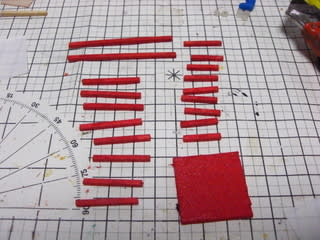

2mm角のひのき棒・3mm厚バルサを寸法通りにカット。

赤のアクリル絵の具で着色。

和紙に接着して組み立てを開始。

以前作った際はかなり歪みがあったので、今回は細心の注意を

払いつつ制作。

なかなかいい感じにできたかも。

粘土・ワイヤー・ドライフラワーを使って花器と花を作りました。

花器に飾り付け。

粘土で作り乾燥させておいたお皿にゲルインクボールペンで

絵を描きます。

お皿立てはバルサ・厚紙・粘土を組み合わせて作成。

着色後、ボンドで接着。

百円均一ショップで買った畳に飾ってみました。

1mm厚のバルサ材を寸法通りにカッターナイフでカット。

組み立て完了。

また、白い絵の具を混ぜた樹脂粘土を直径5mmに丸めたものを

30個作り、ピラミッド状に接着。

金色の紙を敷いた上に接着して「月見団子を乗せた三方」が

出来上がり。

2mm角のひのき棒・3mm厚バルサを寸法通りにカット。

赤のアクリル絵の具で着色。

和紙に接着して組み立てを開始。

以前作った際はかなり歪みがあったので、今回は細心の注意を

払いつつ制作。

なかなかいい感じにできたかも。

粘土・ワイヤー・ドライフラワーを使って花器と花を作りました。

花器に飾り付け。

粘土で作り乾燥させておいたお皿にゲルインクボールペンで

絵を描きます。

お皿立てはバルサ・厚紙・粘土を組み合わせて作成。

着色後、ボンドで接着。

百円均一ショップで買った畳に飾ってみました。

先週作った「パンの盛り合わせ」です。

コツの一つは、粘土に黄土色の絵具をごく少量混ぜ、成形

してから黄土色や茶色の絵具で「焼き色」をつけること。

成形の工程は実際にパンを作るのとほぼ同じ。

たとえばクロワッサンは「ペナント」のような三角形に薄く

伸ばし、底辺から巻いていき、最後に丸みを持たせます。

ひも状にした粘土を三つ編みにしたり。

ストックしておいたハム・ゆで卵・きゅうりを使って

「総菜パン」を作ったり。

細長くひも状にした粘土を平べったくし、粘土細工用ハサミで

細かく切り込みを入れてぐるっと巻いて成形したり。

「かご」は1mm太さの籐で編むことにし、とりあえず一つ編んで

パンを入れ、バランスを確認。

一気にあと4つ編み、底に厚紙を敷いてパンを接着。

茶色の絵具で軽く「焼き色」を加え、ニスを塗って・・・・。

10種類以上を盛り込んだパンかごが完成。

コツの一つは、粘土に黄土色の絵具をごく少量混ぜ、成形

してから黄土色や茶色の絵具で「焼き色」をつけること。

成形の工程は実際にパンを作るのとほぼ同じ。

たとえばクロワッサンは「ペナント」のような三角形に薄く

伸ばし、底辺から巻いていき、最後に丸みを持たせます。

ひも状にした粘土を三つ編みにしたり。

ストックしておいたハム・ゆで卵・きゅうりを使って

「総菜パン」を作ったり。

細長くひも状にした粘土を平べったくし、粘土細工用ハサミで

細かく切り込みを入れてぐるっと巻いて成形したり。

「かご」は1mm太さの籐で編むことにし、とりあえず一つ編んで

パンを入れ、バランスを確認。

一気にあと4つ編み、底に厚紙を敷いてパンを接着。

茶色の絵具で軽く「焼き色」を加え、ニスを塗って・・・・。

10種類以上を盛り込んだパンかごが完成。

今日は家にこもって長時間ミニチュア作りをしてました。

以前にも何度か作ったことのある「桶入りの寿司盛り合わせ」を

作ろう!ということで・・・

はまち・まぐろ・海老・烏賊・タコ・鮭・卵焼きを作成。

作る過程をいちいち紹介しようかと思いましたが、

小さすぎてうまく撮影できないのがわかっているし、

デジカメを手に取るのが面倒なほど没頭してるので割愛。

その代わりに「寿司桶」の制作過程をご紹介します。

これまで、寿司桶も粘土で作っていたのですが、整形に手間取り、

乾燥→着色までに時間がかかるなど、少々苦労していました。

そこで今回はミニチュアの作り方の本に載っていた方法を参考に

ラップの芯と厚紙で作ってみました。

ラップの芯を7mm幅に切ります。

(本には「カッターで切る」とあったけど、硬くて切りにくいため

「ピラニアノコ」と「カッティングボックス」を使用)

木工用ボンドで厚紙に貼ります。

乾燥後、切り離して余分な部分をハサミで切ります。

黒のアクリル絵の具で着色。

このあと、ふちを赤のアクリル絵の具で着色し、金色のゲルインク

ボールペンで模様を描き、ニスを塗って乾燥中。

この方法は、粘土を使うよりも大きさや厚みが揃ったものが

短時間にできるので、ナイスだなぁと思いました。

1週間後はもうちょっとお寿司を作り足し、バランやガリも作って

仕上げにかかる予定です。

以前にも何度か作ったことのある「桶入りの寿司盛り合わせ」を

作ろう!ということで・・・

はまち・まぐろ・海老・烏賊・タコ・鮭・卵焼きを作成。

作る過程をいちいち紹介しようかと思いましたが、

小さすぎてうまく撮影できないのがわかっているし、

デジカメを手に取るのが面倒なほど没頭してるので割愛。

その代わりに「寿司桶」の制作過程をご紹介します。

これまで、寿司桶も粘土で作っていたのですが、整形に手間取り、

乾燥→着色までに時間がかかるなど、少々苦労していました。

そこで今回はミニチュアの作り方の本に載っていた方法を参考に

ラップの芯と厚紙で作ってみました。

ラップの芯を7mm幅に切ります。

(本には「カッターで切る」とあったけど、硬くて切りにくいため

「ピラニアノコ」と「カッティングボックス」を使用)

木工用ボンドで厚紙に貼ります。

乾燥後、切り離して余分な部分をハサミで切ります。

黒のアクリル絵の具で着色。

このあと、ふちを赤のアクリル絵の具で着色し、金色のゲルインク

ボールペンで模様を描き、ニスを塗って乾燥中。

この方法は、粘土を使うよりも大きさや厚みが揃ったものが

短時間にできるので、ナイスだなぁと思いました。

1週間後はもうちょっとお寿司を作り足し、バランやガリも作って

仕上げにかかる予定です。

ネコちゃんを形作り乾燥させる合間に、

先週末に作っておいたせんべい・おかきをお皿に接着。

急須・湯飲みを粘土で製作。

厚紙と和紙で台を製作。

ネコちゃんに着色・目鼻を描いて・・・。

すべてを接着。

*****************************************************

粘土にオレンジと黄土色を混ぜて、6分割。

それぞれに白い絵の具を塗り、接着。

黒と黄土色を混ぜて皮を作り、銀色・黒で着色。

乾燥後カットすれば「鮭の塩焼き」に。

こちらは「卵焼」。

黄色と黄土色を混ぜた粘土を平たく伸ばして茶色絵の具で

軽く着色。

ぐるぐると巻き、ちょっと太かったので引っ張って伸ばし、

乾燥後カット。

バルサ材で弁当箱を製作。

底板のみ2mm厚バルサを使用。大きさは2.5cm×2.5cm。

あとは1mm厚バルサを使い、約8mmの高さで作りました。

6つ作るのに2時間弱。

今回新たに作ったパーツが写真の真ん中あたり。

以前作ったパーツを釣具店で買った半透明ケースにたくさん保存して

あるので、それらもどんどん使用します。

パーツを揃えたあと、箱の中にピンセットを使って接着していく

段階が、めちゃくちゃ楽しい~

粘土で作ったお椀にレジンを流し込み、豆腐に見立てた白い

粘土とワカメに見立てた深緑の和紙を入れて「お吸い物」を。

気温が高いおかげで、レジンの硬化が早いこと。

先週末に作っておいたせんべい・おかきをお皿に接着。

急須・湯飲みを粘土で製作。

厚紙と和紙で台を製作。

ネコちゃんに着色・目鼻を描いて・・・。

すべてを接着。

*****************************************************

粘土にオレンジと黄土色を混ぜて、6分割。

それぞれに白い絵の具を塗り、接着。

黒と黄土色を混ぜて皮を作り、銀色・黒で着色。

乾燥後カットすれば「鮭の塩焼き」に。

こちらは「卵焼」。

黄色と黄土色を混ぜた粘土を平たく伸ばして茶色絵の具で

軽く着色。

ぐるぐると巻き、ちょっと太かったので引っ張って伸ばし、

乾燥後カット。

バルサ材で弁当箱を製作。

底板のみ2mm厚バルサを使用。大きさは2.5cm×2.5cm。

あとは1mm厚バルサを使い、約8mmの高さで作りました。

6つ作るのに2時間弱。

今回新たに作ったパーツが写真の真ん中あたり。

以前作ったパーツを釣具店で買った半透明ケースにたくさん保存して

あるので、それらもどんどん使用します。

パーツを揃えたあと、箱の中にピンセットを使って接着していく

段階が、めちゃくちゃ楽しい~

粘土で作ったお椀にレジンを流し込み、豆腐に見立てた白い

粘土とワカメに見立てた深緑の和紙を入れて「お吸い物」を。

気温が高いおかげで、レジンの硬化が早いこと。

最近の週末、少なくとも一日は樹脂粘土をいじって遊ぶのが

楽しみになってます。

今日は何を作ろうかと悩んだ挙句、「動物をいくつか作ろう 」と。

」と。

4時間後。

本や写真など何も見ずに作ったため、バランスが悪いなど

いくつか難点がありますが、まあまあ可愛くできたのでは。

ついでに草やキノコも作ってみました。

このセットは子供のおもちゃとして使えるかも。

楽しみになってます。

今日は何を作ろうかと悩んだ挙句、「動物をいくつか作ろう

」と。

」と。

4時間後。

本や写真など何も見ずに作ったため、バランスが悪いなど

いくつか難点がありますが、まあまあ可愛くできたのでは。

ついでに草やキノコも作ってみました。

このセットは子供のおもちゃとして使えるかも。

週末は久しぶりに樹脂粘土で和菓子を作ってました。

【1日目に作った和菓子】

奥左から「咲き分け紅白きんとん」「水仙」「やぶこうじ」

真ん中左から「つやぶくさ」「白菊」「桔梗」「薄皮饅頭」

手前左から「よもぎ餅」「道明寺」「梅包」

・・・のつもりです。

【2日目に作った和菓子】

左から「紫陽花」「紅梅」「桔梗」「水仙」

右2つは前日作ったのが気に入らなかったので作り直しました。

【制作過程の一部】

茶こしの裏側から押し付けた粘土を爪楊枝で少しずつかきとり、

同色の粘土を丸めたものに接着。(「道明寺」)

「おゆまる」を1mm角程度にカットし、粘土玉に接着。

(「紫陽花」)

【仕上げ】

厚紙と和紙で箱(D20×W30×H5)を作り、和菓子を接着。

手前に爪楊枝を置いてみました。

【1日目に作った和菓子】

奥左から「咲き分け紅白きんとん」「水仙」「やぶこうじ」

真ん中左から「つやぶくさ」「白菊」「桔梗」「薄皮饅頭」

手前左から「よもぎ餅」「道明寺」「梅包」

・・・のつもりです。

【2日目に作った和菓子】

左から「紫陽花」「紅梅」「桔梗」「水仙」

右2つは前日作ったのが気に入らなかったので作り直しました。

【制作過程の一部】

茶こしの裏側から押し付けた粘土を爪楊枝で少しずつかきとり、

同色の粘土を丸めたものに接着。(「道明寺」)

「おゆまる」を1mm角程度にカットし、粘土玉に接着。

(「紫陽花」)

【仕上げ】

厚紙と和紙で箱(D20×W30×H5)を作り、和菓子を接着。

手前に爪楊枝を置いてみました。

今日は樹脂粘土を使ったミニチュアを作って遊んでました。

久しぶりのことなので楽しかったです。

白く着色した粘土を薄く伸ばし、型抜きで抜いて。

同様に緑色の粘土も抜き型で抜き、一つ一つカッターで筋をつけ、

葉っぱらしくします。

黄色を少量混ぜた粘土をイチゴの実の形にし、爪楊枝でツンツン。

(焦点がブレた写真ですが )

)

それぞれにアートフラワー用ワイヤーを接着したところ。

「実」には赤の絵の具でグラデーションをつけ着色しました。

「葉」は3枚を1組にしてます。

「花」の中心は爪楊枝で黄色の絵の具をチョンとつけてます。

茶色に着色した粘土を直径1.2cm×高さ8mm程度の円柱形にした

ものに、「葉・花・実」のワイヤーを差し込んでいきました。

そのあと、直径1cmのマグネットを接着。

【完成形】

大きさの比較のため、手前に爪楊枝を置いて撮ってみました。

むふふふ。めちゃ可愛い。

ついニヤニヤしながら見てしまいます。

それにしても、こういうミニチュアをキレイに撮るのは難しい。

久しぶりのことなので楽しかったです。

白く着色した粘土を薄く伸ばし、型抜きで抜いて。

同様に緑色の粘土も抜き型で抜き、一つ一つカッターで筋をつけ、

葉っぱらしくします。

黄色を少量混ぜた粘土をイチゴの実の形にし、爪楊枝でツンツン。

(焦点がブレた写真ですが

)

)

それぞれにアートフラワー用ワイヤーを接着したところ。

「実」には赤の絵の具でグラデーションをつけ着色しました。

「葉」は3枚を1組にしてます。

「花」の中心は爪楊枝で黄色の絵の具をチョンとつけてます。

茶色に着色した粘土を直径1.2cm×高さ8mm程度の円柱形にした

ものに、「葉・花・実」のワイヤーを差し込んでいきました。

そのあと、直径1cmのマグネットを接着。

【完成形】

大きさの比較のため、手前に爪楊枝を置いて撮ってみました。

むふふふ。めちゃ可愛い。

ついニヤニヤしながら見てしまいます。

それにしても、こういうミニチュアをキレイに撮るのは難しい。

白く着色した粘土を直径4mmほどに丸め、直径2mmほどの

粘土を中心に梅型にまとめ、上部にボンドをつけて爪楊枝を刺し

米粒を表現する細かな「カラーサンド」の袋へ。

1mm厚バルサ材を使い、お弁当の箱を作成。

縦横2.7mmで高さは8mmです。

土日で10個作りました。

こういうミニチュア作品を作り始めると、いくつも同じものを作る

ことになるのが常です。

一度にいくつか作った粘土細工を使えるうえ、だんだん手が慣れて

きてスピードアップできるため。

今回、お弁当箱を作るのには、

先週「英国ドールハウス展」へご一緒いただいたオバッカムさん

から頂戴した接着剤を使ってみました。

普通なら「木工用ボンド」を使うところですが、乾くまでに少し

時間がかかるのが難点でした。

これは「強力接着剤」と「木工用ボンド」の良さを併せ持つ・

なかなかのスグレモノです。

今日はどこにも出かけず、午前中に家事を片付けたあと、

TVを見ながら粘土細工に励んでおりました。

季節柄、「お花見弁当」 を作ろうかなぁと思ったので・・・。

を作ろうかなぁと思ったので・・・。

ちなみに昨年作った「お花見弁当」はコチラです。

今日作ったのはこれだけ。

小さすぎて何が何やらわからないと思いますが・・・

奥列の左から「昆布巻き・手綱こんにゃく・南瓜の煮物・小茄子」

中列の左から「蓮根・海老・しし唐・いんげん」

手前の左から「蕗(ふき)・卵焼・かまぼこ・鮭」

のつもりです。

中列左から3つはこの後、天ぷらに見立てた衣をつけます。

手前のものは全て数日置いて乾燥させてから、カットします。

ちなみに、こうした本・料理店のチラシを見ながら作ってます。

「粘土細工」の技術については、本を参考に。

料理の色合いや形・盛り付けなど「見栄え」の点ではチラシが

とても役立ちます。

昨年作ったものより、さらに完成度の高いものを作りたいです。

・・・・この続きは1週間後に。

TVを見ながら粘土細工に励んでおりました。

季節柄、「お花見弁当」

を作ろうかなぁと思ったので・・・。

を作ろうかなぁと思ったので・・・。ちなみに昨年作った「お花見弁当」はコチラです。

今日作ったのはこれだけ。

小さすぎて何が何やらわからないと思いますが・・・

奥列の左から「昆布巻き・手綱こんにゃく・南瓜の煮物・小茄子」

中列の左から「蓮根・海老・しし唐・いんげん」

手前の左から「蕗(ふき)・卵焼・かまぼこ・鮭」

のつもりです。

中列左から3つはこの後、天ぷらに見立てた衣をつけます。

手前のものは全て数日置いて乾燥させてから、カットします。

ちなみに、こうした本・料理店のチラシを見ながら作ってます。

「粘土細工」の技術については、本を参考に。

料理の色合いや形・盛り付けなど「見栄え」の点ではチラシが

とても役立ちます。

昨年作ったものより、さらに完成度の高いものを作りたいです。

・・・・この続きは1週間後に。

2週間前に作っておいたお雛様たちを飾るために大きめの

はまぐりを探しているのですがまだ見つかりません。

今日はとりあえず、昔からいくつも作っている「菱形の飾り台」

を一つ作ってお雛様を飾ることにしました。

空き箱を用意します。ストッキングやタイツについている厚紙

などでもokです。

以前作っておいた菱形の型紙を使って切り取ります。

どんどん組み立てて和紙などを貼っていきます。

飾り台ができました。

お雛様や小物を接着してできあがり。

これまでにいくつも作っているので手順には慣れているのですが、

やはり一日に1~2個を作るのが限度です。

蓋をした状態から開けるところを動画でどうぞ。

はまぐりを探しているのですがまだ見つかりません。

今日はとりあえず、昔からいくつも作っている「菱形の飾り台」

を一つ作ってお雛様を飾ることにしました。

空き箱を用意します。ストッキングやタイツについている厚紙

などでもokです。

以前作っておいた菱形の型紙を使って切り取ります。

どんどん組み立てて和紙などを貼っていきます。

飾り台ができました。

お雛様や小物を接着してできあがり。

これまでにいくつも作っているので手順には慣れているのですが、

やはり一日に1~2個を作るのが限度です。

蓋をした状態から開けるところを動画でどうぞ。

先週末、久しぶりに樹脂粘土細工をする気になり、

「雛祭りのお飾り」を作りました。

粘土を「白・黄緑・ピンク」に着色し、1mmほどの厚さにして

乾燥させておきます。これは「菱餅」用。

その台も黒く着色した粘土で作り、乾燥させておきます。

「灯篭」は黒く着色した粘土にアートフラワー用のワイヤーに

ボンドをつけ、刺してしばらく放置。

ピンクに着色した粘土を直径7mmほどに丸めたものを作り、

米粒の1/3程度の大きさの黄緑の粘土をアートフラワー用

ワイヤーでつついて埋め込んでいきます。

同様に緑色の粘土に黄色の粘土を埋め込みました。

黄土色の粘土で縦横高さ4mmほどの立方体を作り、この上に

接着します。

「灯篭」に差し込んだワイヤーが固定されてるのを確かめ、

黒く着色。その後、先のほうの5mmほどだけを赤で着色。

白く着色した粘土を扇型にし、ワイヤーの赤と黒の境目に

ボンドをつけ、接着。

「型紙」を作り、乾燥した粘土に乗せてカッターナイフで切り、

菱餅を作ります。

一枚ずつ切っていきました。

「おお!計算通り!」と思いながら重ねると、微妙に角度や

大きさが違っていて、「mm以下」の単位で微調整を。

そのあと、「お雛様」を一気に作りました。

「お雛様」を作る手順については新ブログのこの記事をどうぞ。

久しぶりの粘土細工は楽しかったです。

「雛祭りのお飾り」を作りました。

粘土を「白・黄緑・ピンク」に着色し、1mmほどの厚さにして

乾燥させておきます。これは「菱餅」用。

その台も黒く着色した粘土で作り、乾燥させておきます。

「灯篭」は黒く着色した粘土にアートフラワー用のワイヤーに

ボンドをつけ、刺してしばらく放置。

ピンクに着色した粘土を直径7mmほどに丸めたものを作り、

米粒の1/3程度の大きさの黄緑の粘土をアートフラワー用

ワイヤーでつついて埋め込んでいきます。

同様に緑色の粘土に黄色の粘土を埋め込みました。

黄土色の粘土で縦横高さ4mmほどの立方体を作り、この上に

接着します。

「灯篭」に差し込んだワイヤーが固定されてるのを確かめ、

黒く着色。その後、先のほうの5mmほどだけを赤で着色。

白く着色した粘土を扇型にし、ワイヤーの赤と黒の境目に

ボンドをつけ、接着。

「型紙」を作り、乾燥した粘土に乗せてカッターナイフで切り、

菱餅を作ります。

一枚ずつ切っていきました。

「おお!計算通り!」と思いながら重ねると、微妙に角度や

大きさが違っていて、「mm以下」の単位で微調整を。

そのあと、「お雛様」を一気に作りました。

「お雛様」を作る手順については新ブログのこの記事をどうぞ。

久しぶりの粘土細工は楽しかったです。

玄関に「お正月飾り」をかけました。

実はコレ、10年以上前に作ったもの。

といっても、買ってきたパーツを適当にくっつけただけ。

コレもそうです。

最初は稲穂がついてたのに、雀に全部食べられたorz

コレは自分で作ったもの。

樹脂粘土のパーツはドールハウス雑誌を参考にしたのですが。

コレは上のものとパーツのデザインは似通ってますが、

かなり小さめに作ってます。

こういうものを飾ってみると、一気にお正月気分が

高まってきますねー。

数年前に拾って着色していた「松ぼっくり」を使い、

ミニツリー を作ってみました。

を作ってみました。

以前作った猫とねずみにサンタ帽をかぶせて配置してみました

ミニツリー

を作ってみました。

を作ってみました。

以前作った猫とねずみにサンタ帽をかぶせて配置してみました