兼六園の海石塔について

「名園の落水」(室生犀星)

室生犀星は1925年発刊の『魚眠洞随筆』に収められている「名園の落水」のなかで、「池(注:瓢池)の中洲に海底石の龕(がん)塔が葉を落した枝垂(しだれ)桜を挿んで立つてゐる。それを見ながら横になつてゐると、滝の音とは違ふ落ち水のしたたりがお亭(おちん)の入口の方でした」、「これはいいなと思ひ、わたしは龕塔の方へ向けたからだを落水の方へゐなほした。そのとき一丈三尺の龕塔の頂上の一室(注:火袋)に何だか小さい石像のほとけさんが坐つてゐるやうな気がして、また首をねぢむけたが、そんなものがゐる筈がない。寂然と四方開いてゐて、松の緑を透した空明りが見えた」と記しています。

海石塔とは

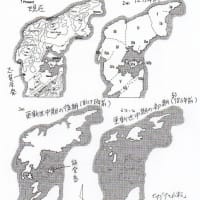

海石塔は兼六園の瓢(ひさご)池の中洲にある、六重の塔です。1976年発行の『兼六園全史』(兼六園全史編纂委員会)の「兼六園絵巻」(上の画像)の解説には、「兼六園中夕顔御亭滝下の真景(海石塔下に「梅モトキ」、日暮橋詰に「金絲梅」の書込がある。…本巻筆文久三年(1863年)」(666頁)と書かれ、668~9頁に海石塔、翠滝、日暮橋が描かれています。これが江戸期から海石塔(六重塔)が置かれていたことがわかる資料です。

その他にも、「瀑布亭の図」(1872年)、『金城勝覧図誌』(1894年)、『兼六公園誌』(1894年)、玉川図書館にある「絵はがき」(1907年)などに海石塔の画像があります。

海石塔の出所については、朝鮮からの略奪と前田利常が造らせたというふたつの説があり、それぞれについて資料から摘記します。

朝鮮からの略奪論

『金沢古蹟志』(森田柿園1892年)巻9には、海石九重塔 蓮池大瀧の下なる中島の地にあり。旧伝に云ふ。昔朝鮮陣の時分捕にせしもの也とぞ。

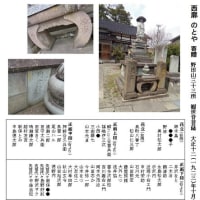

『兼六公園誌』巻1(小川孜成1894年)の21頁には、「海底石朝鮮製龕(がん)塔」のイラストがあり、23頁には、「海石塔 夕顔亭前瓢池の中洲にあり、形六層にして、高一丈三尺、石色古にして鬆(す)なり。此塔は豊臣秀吉征韓の役に獲る所にして、嘗て高徳公(諱(いみな)利家。第一世。)に貽(おく)られし物なり」との説明があります。

『金城勝覧図誌』(1894年)の30頁に「夕顔亭観漠の図」があり、31頁には、「海石塔:蓮池の洲に在り。高サ一丈三尺。形五層にして古雅な●海中の産石なりといへり。豊臣秀吉朝鮮の役で獲て旧藩祖高徳公に贈りし品なり」と解説が付されています(国会図書館デジ・コレ42コマ)。

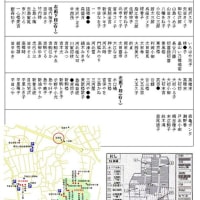

金沢玉川図書館蔵の絵はがき(1907年)には、「豊公朝鮮役の壮図を偲ぶ歴史的記念品海石塔の雅観」(下左)、東北文化研究センター蔵の絵はがき(時期不明)には、「これは朝鮮征伐の時の戦利品で、豊公から利家に賜ったものである」(下右)との説明書きがあります。

江戸期の資料では、未だ「略奪論」の解説は見つかってはおらず、1894年の日清戦争(朝鮮侵略戦争)前後に、「略奪論」が表面に出てきたように見えます。すなわち、300年前(1592年)の秀吉による朝鮮侵略を「豊公朝鮮役の壮図」などと謳歌することによって、アジア侵略戦争を煽ったとも考えられます。

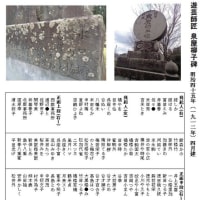

『兼六園全史』には、1975年ごろに撮影した海石塔の写真があり、「海石塔 文禄二年 朝鮮役 加藤清正が京城より持ち帰り、秀吉に献上したものを藩主利家に下賜されたものと伝えられている」と書かれた「立て札」も写っていますが、いまはもうありません。

前田利常製造論

2007年10月、石井嘉之助さん(兼六園維持管理アドバイザー)が「兼六園の石造物」という講演をおこないました。『北国新聞』(2007/10/12)によれば、講演の趣旨は「兼六園の瓢池の海石塔と能美市寺井町の奥野八幡神社にある七重塔は、元は金沢城にあった十三重塔で、三代藩主前田利常が小松城に隠居する際に分離された可能性が大き」く、「二つの塔はいずれも笠に小松の滝ヶ原石、笠と笠をつなぐ軸部に金沢の青戸室石を使う点や、明かりを入れる火袋に坪野石を使用」し、「上下に重ね合わせた笠の比率が数学的にも合致」し、「笠の四隅が上がる意匠が一致」などと指摘しています。また、「県内に同様な石を組み合わせた塔はない」とも話しています。

推測が支配

この講演を聴いた人は、「確証はないものの、玉泉院から2つに分けて、兼六園と小松城に移動されたものではないか」と感想を述べており、石井さんの主張は推測が支配しているようです。

「海石塔」が立っている瓢池は「延宝年間(1673~1681)に既にあった」(『兼六園全史』8頁)と書かれていますが、その当時から中洲に海石塔があったのかどうか、未だ確認できていません。ただ、石井さんによれば、「前田利常が小松城に隠居する際(1639年)に(十三重塔が)分離された可能性」について話しており、この頃には未だ瓢池は造成されていなかったので、六重の塔が兼六園に移されたのは利常死後のことでしょう。宝暦の大火(1759年)で兼六園の諸施設が消失し、その後、翠滝などを加えて再造成されたときに、海石塔が設置されたとも考えられます。

「海石」について

石井さんは笠石が滝ヶ原石としていますが、金沢城・兼六園管理事務所監修の『兼六園』(2013年)には、瓢池の中洲にある六重塔を、「笠石が海中から採掘した虫食い石であることから、海石塔の名が付いた。宝珠と請花、火袋が坪野石、低い横長の火袋(塔軸)は青戸室でできており、笠の海石と合わせ、三種類の石材と色彩(黒色、青色、淡黄色)」としています。笠石が小松山間部で採れた滝ヶ原石なのか、海中から採取した虫喰い石なのかも確認する必要があると思います。

また、「海石塔」と名付けたのはいったいいつ頃なのか(江戸期か明治期か?)、私が確認できている「海石塔」の初出は『兼六公園誌』(1984年)と『金城勝覧図誌』(1894年)です。それ以前の資料では未だ確認できていません。

最後に

犀星は、「名園の落水」のなかで、火袋のなかに「ほとけさん」を見たと書いていますが、秀吉軍によって惨殺された朝鮮人に思いを馳せていたのではないでしょうか。それから100年後のいま、私たちに問われていることは、「海石塔」が略奪品か否かにかかわらず、日清戦争当時から朝鮮侵略のイデオロギーとして、「略奪論」が共有されてきた歴史を再認識し、400年前の朝鮮出兵、100年前の朝鮮併合など、虐殺と略奪の歴史を問い直す契機とすべきではないでしょうか。

「名園の落水」(室生犀星)

室生犀星は1925年発刊の『魚眠洞随筆』に収められている「名園の落水」のなかで、「池(注:瓢池)の中洲に海底石の龕(がん)塔が葉を落した枝垂(しだれ)桜を挿んで立つてゐる。それを見ながら横になつてゐると、滝の音とは違ふ落ち水のしたたりがお亭(おちん)の入口の方でした」、「これはいいなと思ひ、わたしは龕塔の方へ向けたからだを落水の方へゐなほした。そのとき一丈三尺の龕塔の頂上の一室(注:火袋)に何だか小さい石像のほとけさんが坐つてゐるやうな気がして、また首をねぢむけたが、そんなものがゐる筈がない。寂然と四方開いてゐて、松の緑を透した空明りが見えた」と記しています。

海石塔とは

海石塔は兼六園の瓢(ひさご)池の中洲にある、六重の塔です。1976年発行の『兼六園全史』(兼六園全史編纂委員会)の「兼六園絵巻」(上の画像)の解説には、「兼六園中夕顔御亭滝下の真景(海石塔下に「梅モトキ」、日暮橋詰に「金絲梅」の書込がある。…本巻筆文久三年(1863年)」(666頁)と書かれ、668~9頁に海石塔、翠滝、日暮橋が描かれています。これが江戸期から海石塔(六重塔)が置かれていたことがわかる資料です。

その他にも、「瀑布亭の図」(1872年)、『金城勝覧図誌』(1894年)、『兼六公園誌』(1894年)、玉川図書館にある「絵はがき」(1907年)などに海石塔の画像があります。

海石塔の出所については、朝鮮からの略奪と前田利常が造らせたというふたつの説があり、それぞれについて資料から摘記します。

朝鮮からの略奪論

『金沢古蹟志』(森田柿園1892年)巻9には、海石九重塔 蓮池大瀧の下なる中島の地にあり。旧伝に云ふ。昔朝鮮陣の時分捕にせしもの也とぞ。

『兼六公園誌』巻1(小川孜成1894年)の21頁には、「海底石朝鮮製龕(がん)塔」のイラストがあり、23頁には、「海石塔 夕顔亭前瓢池の中洲にあり、形六層にして、高一丈三尺、石色古にして鬆(す)なり。此塔は豊臣秀吉征韓の役に獲る所にして、嘗て高徳公(諱(いみな)利家。第一世。)に貽(おく)られし物なり」との説明があります。

『金城勝覧図誌』(1894年)の30頁に「夕顔亭観漠の図」があり、31頁には、「海石塔:蓮池の洲に在り。高サ一丈三尺。形五層にして古雅な●海中の産石なりといへり。豊臣秀吉朝鮮の役で獲て旧藩祖高徳公に贈りし品なり」と解説が付されています(国会図書館デジ・コレ42コマ)。

金沢玉川図書館蔵の絵はがき(1907年)には、「豊公朝鮮役の壮図を偲ぶ歴史的記念品海石塔の雅観」(下左)、東北文化研究センター蔵の絵はがき(時期不明)には、「これは朝鮮征伐の時の戦利品で、豊公から利家に賜ったものである」(下右)との説明書きがあります。

江戸期の資料では、未だ「略奪論」の解説は見つかってはおらず、1894年の日清戦争(朝鮮侵略戦争)前後に、「略奪論」が表面に出てきたように見えます。すなわち、300年前(1592年)の秀吉による朝鮮侵略を「豊公朝鮮役の壮図」などと謳歌することによって、アジア侵略戦争を煽ったとも考えられます。

『兼六園全史』には、1975年ごろに撮影した海石塔の写真があり、「海石塔 文禄二年 朝鮮役 加藤清正が京城より持ち帰り、秀吉に献上したものを藩主利家に下賜されたものと伝えられている」と書かれた「立て札」も写っていますが、いまはもうありません。

前田利常製造論

2007年10月、石井嘉之助さん(兼六園維持管理アドバイザー)が「兼六園の石造物」という講演をおこないました。『北国新聞』(2007/10/12)によれば、講演の趣旨は「兼六園の瓢池の海石塔と能美市寺井町の奥野八幡神社にある七重塔は、元は金沢城にあった十三重塔で、三代藩主前田利常が小松城に隠居する際に分離された可能性が大き」く、「二つの塔はいずれも笠に小松の滝ヶ原石、笠と笠をつなぐ軸部に金沢の青戸室石を使う点や、明かりを入れる火袋に坪野石を使用」し、「上下に重ね合わせた笠の比率が数学的にも合致」し、「笠の四隅が上がる意匠が一致」などと指摘しています。また、「県内に同様な石を組み合わせた塔はない」とも話しています。

推測が支配

この講演を聴いた人は、「確証はないものの、玉泉院から2つに分けて、兼六園と小松城に移動されたものではないか」と感想を述べており、石井さんの主張は推測が支配しているようです。

「海石塔」が立っている瓢池は「延宝年間(1673~1681)に既にあった」(『兼六園全史』8頁)と書かれていますが、その当時から中洲に海石塔があったのかどうか、未だ確認できていません。ただ、石井さんによれば、「前田利常が小松城に隠居する際(1639年)に(十三重塔が)分離された可能性」について話しており、この頃には未だ瓢池は造成されていなかったので、六重の塔が兼六園に移されたのは利常死後のことでしょう。宝暦の大火(1759年)で兼六園の諸施設が消失し、その後、翠滝などを加えて再造成されたときに、海石塔が設置されたとも考えられます。

「海石」について

石井さんは笠石が滝ヶ原石としていますが、金沢城・兼六園管理事務所監修の『兼六園』(2013年)には、瓢池の中洲にある六重塔を、「笠石が海中から採掘した虫食い石であることから、海石塔の名が付いた。宝珠と請花、火袋が坪野石、低い横長の火袋(塔軸)は青戸室でできており、笠の海石と合わせ、三種類の石材と色彩(黒色、青色、淡黄色)」としています。笠石が小松山間部で採れた滝ヶ原石なのか、海中から採取した虫喰い石なのかも確認する必要があると思います。

また、「海石塔」と名付けたのはいったいいつ頃なのか(江戸期か明治期か?)、私が確認できている「海石塔」の初出は『兼六公園誌』(1984年)と『金城勝覧図誌』(1894年)です。それ以前の資料では未だ確認できていません。

最後に

犀星は、「名園の落水」のなかで、火袋のなかに「ほとけさん」を見たと書いていますが、秀吉軍によって惨殺された朝鮮人に思いを馳せていたのではないでしょうか。それから100年後のいま、私たちに問われていることは、「海石塔」が略奪品か否かにかかわらず、日清戦争当時から朝鮮侵略のイデオロギーとして、「略奪論」が共有されてきた歴史を再認識し、400年前の朝鮮出兵、100年前の朝鮮併合など、虐殺と略奪の歴史を問い直す契機とすべきではないでしょうか。