かなり乱暴なまとめですが、流れはわかるかと思います。

「幕末の尊王攘夷派は政権とってからリアリストになって開国派に転向した。」

という話を聞くのだが、たぶん事実と違うと思う。

よく考えてみると不思議に思うはずだが、

「尊王攘夷」というテーマだけで250年余続いた幕藩体制を覆すほどの支持を得ることができたのだろうか?

もちろん、答えは「否」である。

明治維新が成功したのは、尊王攘夷のテーマが優れていたからではない。

物語的には、黒船来航による外圧によって、日本人のアイデンティティーが感化され「尊王攘夷論」となり、これが反体制派のテーマとなって明治維新を成し遂げた。

と考えられることが多いが、明治維新の原動力は、体制内外の改革派の力だ。

体制派も反体制派も一枚岩ではなく、それぞれの立場で先進的な思考の持ち主はいた。

そして、最終的にどちらが、その先進的な思考の取り込みに成功したのか、ということが勝敗の決め手となった。

つまり、よく見られる幕末の「体制派」と「反体制派」の闘争という括りは適切ではなく、幕末の動乱における本質は、「改革派」をどう取り込むかという「理念の闘争」なのである。

(大義名分もなく大勢の人間をまとめられるわけがないので、当たり前である。)

丁度よく最近坂野潤治『日本近代史』を読んだので、幕末における理念闘争の移り変わりを極簡単にまとめてみよう。

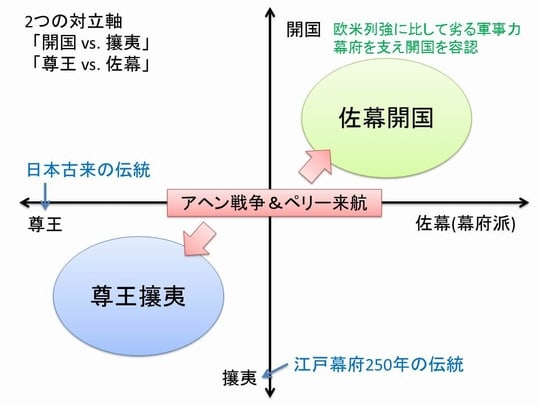

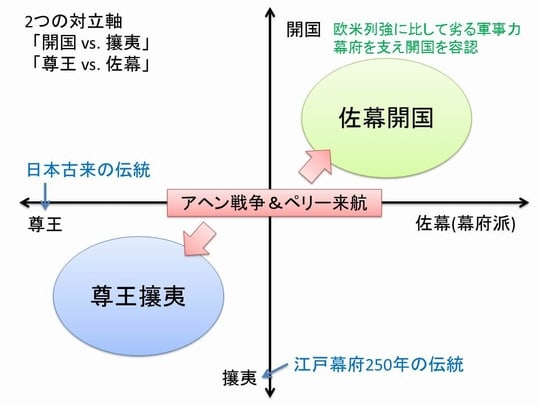

「アヘン戦争」と、その10年後に起きた「黒船来航」は日本国内で世論を二分した。

「尊王攘夷論」と「佐幕開国論」である。

幕府はどちらでもない曖昧な意思決定に終始したが、それにしても「尊王攘夷論」というのは滑稽である。

「尊王攘夷」は日本古来の伝統「尊王」と、江戸幕府による鎖国「攘夷」の組み合わせであり、それを朝廷側が幕府に迫るというのはなんとも言えない話である。

というのも、「尊王攘夷」の核心は、日本の統治権を幕府から取り上げるということであり、「朝廷を中心とした共和制」というイメージが時間経過とともに浮かび上がっている。

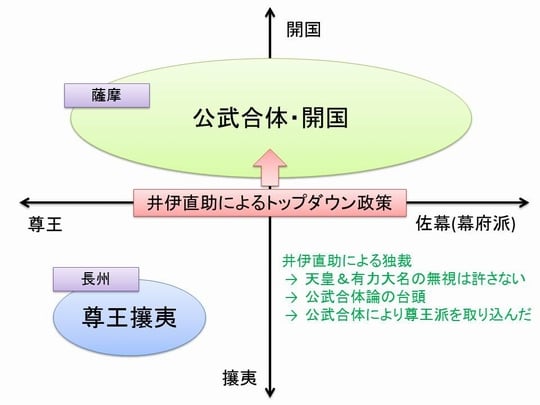

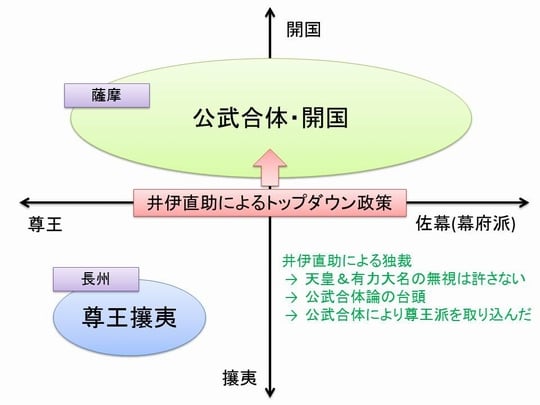

井伊直助のトップダウン・マネジメントの有り方は、「公議輿論(共和制)」に火をつける。

もともとボトムアップの国である日本は、トップダウン・マネジメントを否定する。(桜田門外の変)

そこで編み出されたのが「公武合体論(朝廷と幕府による政治体制)」である。

これなら「尊王攘夷派」の中にあって「開国派」である人々を統合できる。

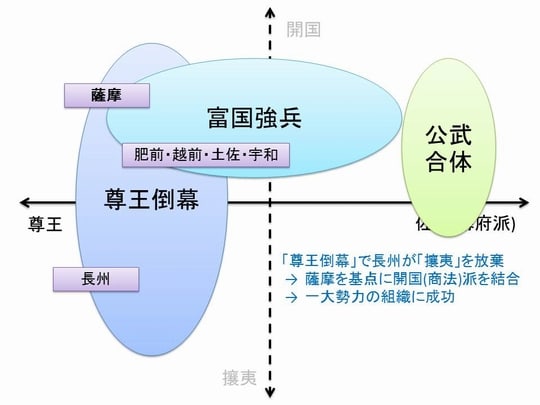

長州が最後まで「攘夷」を捨てなかったために反体制派は結合できていなかった。

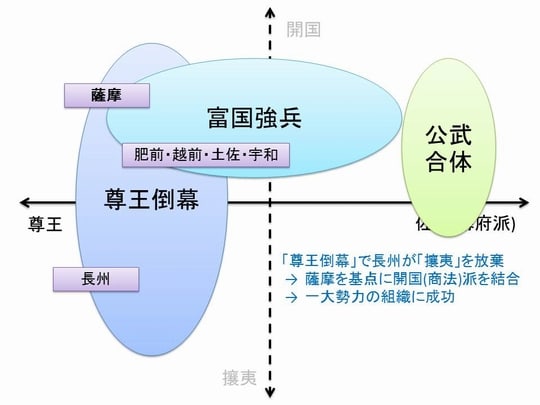

この情勢が変えたのは、坂本竜馬の仲介で長州が薩摩名義でグラバーから銃を買い付けた件である。

薩摩と長州は「攘夷 vs. 開国」を棚上げすることで「尊王倒幕」で一本化されたのである。

これで反体制派側の準備が整う。

長州が「攘夷」を放棄したことで、「開国派」で貿易を重視していた諸藩と反体制側の結合が可能になった。

「尊王倒幕」と「富国強兵」の結合である。

この中心は薩摩であり、西郷隆盛である。

幕末の最終局面では、「公議輿論(共和制)」によって幕藩体制は崩壊する。

新政府は実質的には薩長の藩閥政治となるのであるが、幕府を潰す大義名分として「公議輿論(共和制)」を掲げるのである。

ここに「富国強兵」が組み合わされ、明治維新は完成するのである。

「幕末の尊王攘夷派は政権とってからリアリストになって開国派に転向した。」

という話を聞くのだが、たぶん事実と違うと思う。

よく考えてみると不思議に思うはずだが、

「尊王攘夷」というテーマだけで250年余続いた幕藩体制を覆すほどの支持を得ることができたのだろうか?

もちろん、答えは「否」である。

明治維新が成功したのは、尊王攘夷のテーマが優れていたからではない。

物語的には、黒船来航による外圧によって、日本人のアイデンティティーが感化され「尊王攘夷論」となり、これが反体制派のテーマとなって明治維新を成し遂げた。

と考えられることが多いが、明治維新の原動力は、体制内外の改革派の力だ。

体制派も反体制派も一枚岩ではなく、それぞれの立場で先進的な思考の持ち主はいた。

そして、最終的にどちらが、その先進的な思考の取り込みに成功したのか、ということが勝敗の決め手となった。

つまり、よく見られる幕末の「体制派」と「反体制派」の闘争という括りは適切ではなく、幕末の動乱における本質は、「改革派」をどう取り込むかという「理念の闘争」なのである。

(大義名分もなく大勢の人間をまとめられるわけがないので、当たり前である。)

丁度よく最近坂野潤治『日本近代史』を読んだので、幕末における理念闘争の移り変わりを極簡単にまとめてみよう。

「アヘン戦争」と、その10年後に起きた「黒船来航」は日本国内で世論を二分した。

「尊王攘夷論」と「佐幕開国論」である。

幕府はどちらでもない曖昧な意思決定に終始したが、それにしても「尊王攘夷論」というのは滑稽である。

「尊王攘夷」は日本古来の伝統「尊王」と、江戸幕府による鎖国「攘夷」の組み合わせであり、それを朝廷側が幕府に迫るというのはなんとも言えない話である。

というのも、「尊王攘夷」の核心は、日本の統治権を幕府から取り上げるということであり、「朝廷を中心とした共和制」というイメージが時間経過とともに浮かび上がっている。

井伊直助のトップダウン・マネジメントの有り方は、「公議輿論(共和制)」に火をつける。

もともとボトムアップの国である日本は、トップダウン・マネジメントを否定する。(桜田門外の変)

そこで編み出されたのが「公武合体論(朝廷と幕府による政治体制)」である。

これなら「尊王攘夷派」の中にあって「開国派」である人々を統合できる。

長州が最後まで「攘夷」を捨てなかったために反体制派は結合できていなかった。

この情勢が変えたのは、坂本竜馬の仲介で長州が薩摩名義でグラバーから銃を買い付けた件である。

薩摩と長州は「攘夷 vs. 開国」を棚上げすることで「尊王倒幕」で一本化されたのである。

これで反体制派側の準備が整う。

長州が「攘夷」を放棄したことで、「開国派」で貿易を重視していた諸藩と反体制側の結合が可能になった。

「尊王倒幕」と「富国強兵」の結合である。

この中心は薩摩であり、西郷隆盛である。

幕末の最終局面では、「公議輿論(共和制)」によって幕藩体制は崩壊する。

新政府は実質的には薩長の藩閥政治となるのであるが、幕府を潰す大義名分として「公議輿論(共和制)」を掲げるのである。

ここに「富国強兵」が組み合わされ、明治維新は完成するのである。

幕末と重ねると面白いですね。

恋愛禁止条例が尊王攘夷論にならぬようにということでしょうか?