俳句を作る方々の多くの方は「結社」に属して、その結社の主宰や指導者達の開催する「句会」に参加し互いに切磋琢磨する・・・という方なのでしょうか?

こうした形は、連歌~発句の独立~俳諧~俳句と続く歴史の中で形成され定着したのでしょう。そもそも連歌は多くの人が集い5・7・5の発句に7・7の脇句を付けていく「優雅」な遊びで、奈良時代から続くという長い歴史のあるものだと考えると、「句会」というのは俳句の本質的な姿なんでしょうか?

でも、私の中では、西洋の詩人や明治以来の現代詩の詩人(実は日夏耿之介が好きなんですが・・・)達は、夜の野山を彷徨したり、書斎の籠もって一人で苦吟している・・・なんてイメージでした。

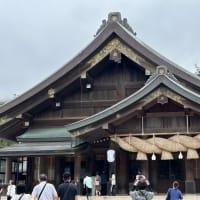

そのせいかな?「句会では、みんなで批評し合って、わいわい」とか「主宰や指導者が、出来た句を添削して、それが作者の句となる」という形にはあまり馴染めずにいます。ましてや、一人で吟行するならともかく、『みんなで吟行、出来たら句会』は敬遠していました。が、来年春、私たちの句会が当番になるので運営方法などを学ぶためもあって、地元の市で唯一の「名勝」で開催された結社の「秋の吟行」に初参加です!

結社誌を見ていますからある程度は解っていますが、実際に異なる句会のメンバーや他の指導者と話してみると「なるほど、こういう方ならこういう句を作るんだろうな・・・」と納得することもありました。

主宰の『天』『地』『人』に選ばれたり、高得点を獲得した句を読むと、一つ一つは月並みな材料であっても上手に取り合わせていたり、言葉の選択も解りやすい綺麗な語彙を選んでいるようです。私のように独りよがりの言葉や見ようによっては理屈っぽくなる句は絶対に選ばれませんね。

まあ、それより運営の仕方をつぶさに体験することが出来たのは収穫でした。それから、他の句会の参加者達の特徴も・・・特に話を聞かないで私語の多いメンバーとか、ね。