色っぽい話、ではなく。

ラジオで、「最近では、男の子と女の子の育て方を別々にすることがある」という話題を特集していて、師匠と「子育てって、時代が変わると、何が正解かがころころ変わるわね」という話になりました。

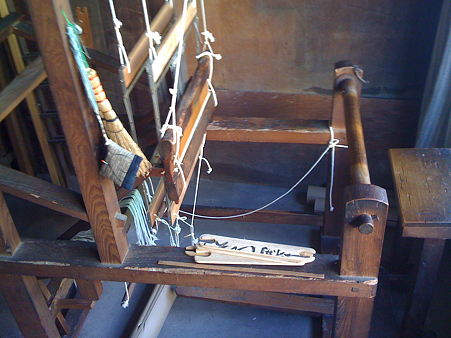

それとは別に、師匠(女性)と師匠(男性)の間で、よく、染め方に関する意見が対立するという話も出ました。

家に帰って、育児の本を読んでみました。

女の子は絵を描くときに「暖かい」色-赤、緑、ベージュ、茶-を好んで使い、人物を描くのに対して、男の子は「冷たい」色-青、灰色、銀、黒-を使って"動き"を描こうとするそうな。ふむふむ。

これから糸を染めるときに、男女に差があることを頭の片隅においておくと、男の師匠と無駄な喧嘩をしなくてすみそうです。

今日読んだ本:『男の子の脳、女の子の脳』レナード・サックス著

ラジオで、「最近では、男の子と女の子の育て方を別々にすることがある」という話題を特集していて、師匠と「子育てって、時代が変わると、何が正解かがころころ変わるわね」という話になりました。

それとは別に、師匠(女性)と師匠(男性)の間で、よく、染め方に関する意見が対立するという話も出ました。

家に帰って、育児の本を読んでみました。

女の子は絵を描くときに「暖かい」色-赤、緑、ベージュ、茶-を好んで使い、人物を描くのに対して、男の子は「冷たい」色-青、灰色、銀、黒-を使って"動き"を描こうとするそうな。ふむふむ。

これから糸を染めるときに、男女に差があることを頭の片隅においておくと、男の師匠と無駄な喧嘩をしなくてすみそうです。

今日読んだ本:『男の子の脳、女の子の脳』レナード・サックス著