”スポーツ車”と呼ばれてるロードバイク系の自転車の乗車姿勢は、「お腹を凹ませて背中は緩やかなアーチ・・・」と、その道の達人”10人中9人”が教えています。「お腹・・・」を直訳?すれば”骨盤を後傾して(猫背姿勢)乗りなさい”・・・である。

万人周知のとおり「骨盤後傾」は、猫背になり、”骨”が歪んだりズレたりの原因となり不健康である(構造医学より引用)・・・こんな姿勢で乗ると”有酸素運動”にもならないし(堂城さんより引用)、はたして”自転車は健康に良い・・・”といえるのか?

実際、上述の骨盤後傾姿勢のロード系愛好者に、腰痛や膝痛に悩まされてる人がいるようである(自転車は身体に優しい:例ー”膝”を痛めることない!!乗り物のはずなのに・・・)。

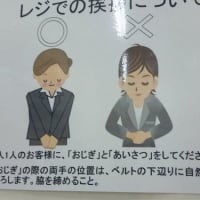

しかし、”堂城 賢(たかぎ・まさる)さんは、上述に反する乗り方”おじぎ乗り”を推奨されている。

この方は、プロのマウンティンバイク選手で、日本で最初に29インチ車輪にの乗り、中心乗り(おじぎ乗り)すれば、小回りも、クランク長さも17以上・・・できることを悟ったという・・・。

私は、2013年~”おじぎ乗り”を修行中であるので、ネット上で「堂城」さんの語られてる”正しい乗り方”を、参考にしていますが、

他方、諸ブログでも"おじぎ乗り"が取り上げられてるが、中には、自分勝手につくられたのがあります。例えば、”おじぎ乗り”は、(1・前乗りである、2・ステムは長くする、3・骨盤を寝かせる・・・こんなことは、堂城さんは言ってないと思います)。

私は、教科書は買ってませんが、ネット上で知り得たもの、「例:youtubeおじぎ乗りの座学」等、何度も見ておりますので、堂城さんの発信された言葉を、そのまま書き記しています。 本文の更新2018.6月6日

youtube動画(やまめの座学)や、やまめ教科書より引用する

追加 2017 10 02

やまめの学校in彩湖 youtube動画 より

★ハンドル・・・強く握ると速く走れる。手に力をいれることによって、全身が脱力できる(おじぎ乗りの特徴は、脱力して走る!!)

★顎・・・上げないと速く走れる、剣道、野球バット振り、ゴルフ等 スポーツでは、顎を上げた状態では上達しない。スクワットや、腕立て伏せも、顎を下げた状態なら、楽にできるでしょう。

★僕は自転車の乗り方を教えています。 ですから、「安全」であるという事は絶対に譲れない事です。

いかなる時でも常にバランスがとれている事、滑ってもコントロールできる事、急な坂をふらつかずに登ったり、ちゃんと止まれる事、前がちゃんと見えている事

速く走る事の前に、上手に走れる事の方が重要であると考えていますし、公道を走る上では当然で来ていなくてはいけない事だと考えます。

★やまめの学校に来て下さる生徒さん、というよりも、日本人のほとんどの方は猫背です。

その例として、平均的な日本人の姿勢を元に作られたスーツやバイクウェアーの裁断が、肩が前にある「猫背」気味であるという事です。

日本人の多くが猫背であることから、今までは雑誌等に書かれている「猫背の乗り方」が主流であってもおかしくは無いでしょう。

実際に猫背で自転車に乗ってみれば、そのような身体の使い方や、内股でペダリングする事になるのでしょう。

★自転車に乗る前に・・・「正しく立つこと、歩くこと、正しい姿勢」を、身につけなければ”おじぎ乗り”はマスターできない。

おじぎ乗りは、普段の”歩く・走る”と同じ姿勢だから

★”おじぎ乗り”なら、呼吸も楽ですし、首にも負担が掛かりません、前も見れて有酸素運動が出来る。

(”後傾「骨盤」乗り”は、”猫背”になるし、貧弱な頸椎の筋肉で「6キロ」ある「頭」を支えられないから、ついつい「下」を向いて走らざるをえないはず、また、お腹を凹ます乗り方なので、呼吸が苦しく”有酸素運動”にならないはず!)

2015.4月・・・前傾姿勢で下向きで走ったのが原因?、歩行者を轢き殺す事故が2件あり、うち1件は女子競輪選手)

★”速く走る”ことより、正しい乗り方に取り組むことで、普段の姿勢が良くなり、歩いたり走ったりすることが、楽になったりするほうが大切なことだと思う。

私(堂城)は、2時間でも正座できます、足も”しびれ”ません!、普段の生活でも”骨盤”を起こして(後傾しない)ますから!!

★腹筋、背筋が弱い人は、ハンドルに”力”がかかるようだ。

★内股で歩く人は、ほとんど「猫背」である。

★猫背で歩いてる人は、両足の動きがズレている(母指球に荷重かからないので”軸”がズレる)。

★イチロー(野球)の守備姿勢こそが、お辞儀乗りの見本である(彼こそ”柔”を極めたアスリート、常に”母指球”に体重をかけ”軸”と”重心”に乗った姿勢であるので、打球に対して素早く反応できる)。

同じ野球選手で、”剛”にこだわったのが”K”である、30歳を過ぎてから、肉体改造に取り組んだ結果は、ケガや故障ばかり・・・年とってから肉体を鍛えても”マイナス”になるだけ・・・柔軟性を鍛えることだ。

”やまめ乗り”は”柔”の乗り方である。

★スクワット姿勢(背中が反ってない)が”やまめ学校”で教えてる乗り方です。

★ゆっくり走るときは、右足の上死点は”0時30分”で、終わりは”6時30分”であり、もっと速く走りたいときは前傾がより深くする(普段の”歩く”から”走る”の姿勢と同じ)ので、上死点”1時”で、終わりは”7時”である・・・これが右足の仕事。

例えるなら「夢の永久機関!!」空極のエンジン!!です。(ガソリンも不要、”力”も入れずに右足にかかる荷重だけでクランクは回り自転車はスイスイ進む

★”おじぎ乗り”を知った人は、股関節から身体を曲げて、骨盤を倒す(背中真っ直ぐ)意味が理解できるでしょう。だから”セッティング”は、股関節から身体を曲げることができてこそ、はじめて出せる。

★荷重は前足だけにかけない!両足に均等にかければ、踏まなくても”ペダル”は自然に回り、楽に速く走れる。両足に均等なので、下死点~上死点の後足には、下から上へ突きあがる荷重あり

★両足に荷重をかけるということは、両足は同時に母指球に荷重をかけること(小指側にかけない)。(直立させ片足を、真っ直ぐに前方に出させる動作を講習者に、させると、かなりの人は、これが出来ない・・・身体や足は、真っ直ぐでなく斜めに動く)、→両足の母指球に体重がかかってない→”軸”がズレます。

★両足の指先のみで、前に進めない人は、脳の機能に問題あり・・・「足指を動かすだけなのに、なぜか「手指」が動かす人が多いのは、大脳からの指令が誤作動状態。

素足にならない生活が「脳」を退化させている・・・。

★自転車”重心”に乗れば、前輪と後輪が同時に持ち上げられる(本人が、ピンデングペダルでなく”スリッパ履き”で同時に持ち上げた)。

構造医学では、”重心”によって健康体が維持できる

★軸を外さないで”歩いたり、自転車乗る”人は、常に”母指球”に荷重かけてるから、”靴”が横に広がらない・・・、自分の足の横幅よりも、小さい靴(横幅)が履ける・・・(小指側に荷重かけると”横幅”が広くなる)。

★人間の体の中心は”足裏”と思う。

★足の裏こそ荷重を感知する場所である。

★自転車に乗った姿勢は、”歩く、走る”姿勢と同じである。

より速く走りたい→どちらも前傾がより深くなっていくはず。

★頭”を遠くすれば、速く走れる(”てこ”の原理)。

★前傾深いほど、前足に荷重がかかるので速く走れる(重たいギアが回せる)。

★頭と尻の重さで重心をとる・・・自転車の前部に重心移動ができない人は、軽いよりも重たい”ヘルメット”を被るのも一考である。

★自転車は”膝”に優しい(痛めない)乗り物といわれてるが、スポーツ車乗り”人に「痛い!」が多いのは何故か?・・・その理由は、姿勢が悪い(猫背)、ピンデングペダルのクリートの位置が、荷重のかからない位置に装着してるから(前方へ蹴りだす後傾で乗る場合は、荷重は”踵”にかかるはず)。

構造医学より引用:サドルに座るので、「骨盤」の歪みと離開を生じるのも原因です、競輪選手は、身近にある自転車チューブで骨盤体を締め付け「腰部、骨盤、下肢」の異常を抑えている。

★おじぎ乗り”は、上死点が「1時」だから、足指側は常時「踵側より下」にくる、両足の母指球に荷重かかるので、ピンデングクリ―トは、必ず母指球部に装着すること(前足にかかる荷重でペダルは自然に回転する、踏まなくともよいので”膝痛”ないはず)。

★ブレーキをかけるときは、必ずシート上に”尻”が乗った状態でかけること(前足は”1時”(後ろ足は”7時”)に位置する)、停止のときも同様である。シートから”尻”を持ち上げた状態でかけると、ロックを起こしたり、前のめりになり股間にダメージをかけるおそれあり。

★椅子に浅く腰かけ(足を前後に開く)実践しょう・・・「骨盤を真っ直ぐにして前傾」すると、「前足」に荷重がかかるはず→これが”おじぎ乗り”。

では、「骨盤を立て、お腹を凹まして前傾してください(”骨盤が後に傾くでしょう→よって背中は”猫背”なるはず)、すると、「後ろ足」に荷重がかかるはずです・・・だから「引き脚」を使うことになる。

★生徒さん(やまめの学校)の乗車姿勢を観察すると、”おじぎ乗り”とはいいがたい人が見受けられる(これまで”後傾”乗りの経験者ほど染みついているようだ。骨盤立てて正座して前傾の反復練習しょう(”おじぎ乗り”なら、左右の”腰骨”が、前方に移動するはず。 ※”腰骨”が後側に移動したなら→後傾乗り)

★バランスが、とれてたら、シッテングのまま停止できるはず(両足はペダルの上に乗せたまま)。

★「頭と尻」でバランスをとれ!

★自転車は「骨や脚力」は強化されない・・・特に、舗装路を走るロードバイクは、”骨”に衝撃が伝わらないため「骨密度」が増えない (スポーツ医学書より:骨折しやすくなる。骨密度は若年を過ぎると増えない、近時の児童は”歩く走る”より自転車乗り増は”骨”弱体化が心配である)。「骨に衝撃がある運動」を並行してやり、カルシューム補給・・・(自転車オンリーでは健康維持はできない)。

スポーツ学者・・・平坦路では体力はつかないが、「立ちこぎ、上り」は、筋力と持久力に絶大な効果がある。

★おじぎ乗りは「生涯スポーツ」となれる(脱力して乗るので、高齢で筋力が衰えても退化しない)。

★脱力しないと、速く走ることは出来ない。

★巡航してるときは、3点主義乗り(ペダル・サドル・ハンドル)、だが加速するときは、2点主義となる(ハンドルの荷重を軽減すれば速く走れる)。

★腹筋、背筋が強いと、ハンドルを持たなくても支えられるから、速く走れる。

★柔軟性なければ「速く、安全に、楽に」走ることは出来ない。

★おじぎ乗り”は背中真っ直ぐなので、前傾深くとも、前方が、しっかり目視できる(首が疲れない)ので安全運転できる(お腹を凹ます乗り方=猫背だと、前傾したら「首」が疲れて、「下」を向くので安全運転?)。

ネット上で、ロード車事故ブログを読むと、「先方を走る車両が左折中・・・」との接触事故が、多く投稿されている。何れも自転車の正当性を主張された内容であるが・・・、「下」を向いて走ったため、前方車ウインカー発見が遅かったり、見落としもあろう。

構造医学:「深い前傾姿勢」をとると、筋肉量が少ない「首」で、6キロの「頭」を支えるのは難しいはず(頸椎変形症に注意)、「身体に良い姿勢」は”緩やかな前傾姿勢”だ。

★足首に柔軟性がない人は、「サドル」位置を高くする傾向があるようだ・・・身体の”でしろ”で、「サドルの高低」を変えること・・・前傾が深くなるほど「サドル」は”低くする”ほうがいいと思う・・・。

★悪路を走る「マウンテンバイク」・・・衝撃を吸収できる場所は「母指球」のみ。

★長い「フラットハンドル」は、脇を締めないので(短いと「腕」が自由に動かない)」体重がかけやすい、またリラックスできる。

★”おじぎ乗り”は”武道”である(ともに姿勢を重視、骨盤を起こしてるから、常に両足に荷重かける・・・共通点あり?)

★自転車は二輪駆動である(ハンドルを左右に揺すれば前に進む)。

★上りでの”立ちこぎ”・・・マウンテンバイク乗りは、”下り”の乗車姿勢と同じ姿勢だから上手である。後傾乗り人は苦手のはず(荷重が後部にかかる)、また、腕の付け根あたり(裏側)の筋肉量が多いほど、長時間できるはず。

「下死点」の足は、シッテンング同様「膝は曲がったままペダリング」すれば、なめらかな回転できる。

「ハンドル」は引きよせないで、軽くそえる感じ、「重心はニュートラルの位置を目標により→当然に、上体はハンドルより前にくる」、「後ろ足」に荷重をかけない。

藤田師匠とかいう人の「乗鞍?ヒルクライム時」でのアドバイス動画(youtube)では・・・”上り”での「引き脚」は難しいです、むしろ、大半の人は、下支点から上死点の過程で、「ブレーキ」かけてる)、下死点から上死点までの「脚」は、「ペダル」から”離す”ほうが有効と、説かれてます。

★「道路を曲がる」ときは、手の「肘」が、突っ立った状態では曲がれない・・・(下ハンを握ると「肘」に余裕でき、曲がりやすい)。

★顎をだした状態では、カーブが曲がれない(常に、顎を引いた状態で走れば、前方を見据えられ安全運転できる))

★カーブを曲がるときは、ハンドルだけに荷重をかけることで、小さく曲がれる。

★上り坂”は、「サドル」上の「尻」を前部に移動して「重心」位置で乗ることもあるが(腕の肘を適度に曲げる、下ハンを握れば肘に余裕できる)、重心位置がとれないほどの斜面では、「立ちこぎ」で、重心(上体は、ほとんどハンドルより前方にくるはず)を掴む。

★”おじぎ乗り”は、前乗りではない!、中心(前輪軸↔後輪軸の等距離)乗りである。

★”スキー”と”おじぎ乗り”の重心移動は、全く同じである(中心乗り)。

★ハンドル”が、頭より内(前)にあれば、ハンドルに荷重がかかりすぎるので(速く走れない!)、身体は、センターフレーム内に収まる自転車であること(深い前傾姿勢のときも、ハンドルを握る両手は頭より先方にあり)。

★”靴”は、足首が回転できないような「かたい靴」は履かない。

★”尻”が「痛くなる」人が多い・・・柔らかい「サドル」に変えても、おそらく解消しないと思う。よく言われる「尻ができる」と、坐骨部に筋肉がつき痛くはならないはず。

接骨医さん:座面が、柔らかすぎると、腰が沈み込み骨盤が後傾します。

★”尻”が痛くなるのは、”サドル”に荷重がかかりすぎ、”手”が痛くなるのは、”ハンドル”に荷重がかかりすぎてる場合が考えられる。

その証拠に”ハンドル”から”片手”を離すと、速度が出るでしょう・・・。

★自転車は有酸素運動(健康によい)と宣伝されてるが、”腹”を凹ました姿勢(ロードバイクの達人?や販売店のブログを読むと、乗車姿勢は必ず”腹を凹ます”ことを推奨されている)だったら呼吸が苦しいはず・・・、だったら有酸素運動にはならないと思う。

★自転車に「お金」を掛けたって、「財布」が軽くなるだけで、速くなりません。

★車体より「ハンドル」に”カネ” かけろ!。

★私(堂城)は、子供達にも教えてます(その道の達人?指導書を読むと、ロードバイクは”腹を凹ます”→結果:”猫背”になる姿勢を推奨されている)・・・私は、この乗り方が善しとするなら、自分の子供には自転車には乗せない→理由:猫背なったら内股で歩くようになるし身体に悪いから)。

★スピードスケートのスタート姿勢・・・東洋人選手(日本や中国)は「股関節」を曲げた姿勢とるが、西欧人選手は違う「股関節から曲げず背中を丸めた姿勢」である・・・理由:西欧人は「股関節」が堅いから曲げれない。・・・ということは、西欧の自転車ロード選手が”猫背乗り”なのも頷ける?

ただ、日本人も生活様式(例:和式トイレ→洋式)が変わり、股関節が堅い人が増殖してるようだ(一昔人が誰でもできた”ヤンキー座り”が近時できない人が多いのが、その好例である)。

★「ステム」は、短いほど安定感がある。

★「骨盤」は”被せて”乗ること(「骨盤」を立てると、「坐骨」の2点の出っ張りがサドルに当たる”点”の座り方になると思う・・・「被せて」乗ることができると、「腿」の付け根あたりから「Uの字型」の”面”でサドルに当たるようになり、尻面を”面”で支えるので、お尻が痛くなりにくいです。

★プロ自転車選手は、「デパート買い物」時は、”歩こうとせず”エスカレーターを利用する、「歩くことが出来ません」。

※構造医学より・・・競輪選手は、いかに「ペダル」を早く回転させるかが主体のトレーニングするため、「太腿」は巨大に発達してるが、「ふくらはぎ」は貧弱である、よって「歩くこと、直立姿勢」が苦手である。

※youtube動画に女子競輪小林選手が特集されてたが、「私は・・・歩くのが苦手!!」と告白されてる(笑)

★クランク」は「てこ」ですから、長いほうが小さな力で動く(根っこも乗り越えやすい)

★重心位置を考えて作った自転車は、スルスル走ってくれるので、重めのギアも回ってしまいます。

★「腕」は、頭の位置をキープする道具 、登りならば、腕は曲がる・・・(人間はシーソーの軸)。

★29インチも、26インチも、同じように小回りが利く

29インチは”小さく曲がれない”、と言われてるが、きちんと重心位置で乗れば小回りできる(堂城本人が、日本で初めて29インチを乗り始めた先駆者らしいです)。

★ペダル上の「足」に、”力”を一気に入れたって進みません(いかに回るかである)。

★スポーツ車の「サドル」は細長いので、「尻」を前後に・・・重心移動に活用しょう。

★女性の初心者にとって「ピンディングペダル」は、「拷問」である(後傾=猫背乗りの場合)、、靴底の先端部、「荷重」のかからない場所に取り付けるものだから、脱着は至難の業である(荷重のかかるのは”踵”でしょう)。

★長い”クランク”は「内股でのベダリング」では回せない。

★”軸”は、「速度」で変わるので、ペダル上の「足」は、いつも同じ「角度」ではいかない。よって、私は(堂城)、ピンディングは、固定されないのを装着してる。

★スポーツの基本、「立つ姿勢」の体重は、真ん中でなく、ちょとだけ「前」にかける

★”軸”を外さない”ペダリング”が出来れば、”フラットペダル”にしたがいい。

販売店や達人らしき人:”引き脚”を使うことで速く走れる!→堂城:人間にそんな器用なことは出来ないでしょう!!。

★私(堂城)は、自転車に乗る人を増やすことより、自転車に乗らなくなる人(高価なスポーツ車を買った人が、”正しくない”乗り方で身体を壊したり、うまく乗れずにヤメる人)を減らすことに努力していきたい。

★頭を遠くする(前傾深くするほど遠くなる)ほど、前足に荷重がより多くかかるので、重たいギアで速く走れる。

★これからスポーツ車を買いたい人へ・・・軽量な車体ほど乗り方は難しい(上乗る”人”のほうが、はるかに重量だから)、最初は”ボロ車”でいい、乗り慣れて「ハンドルが近過ぎて・・・」と実感するようなってから、本命車をを買うべし。

★”上り”(失速しそうだ!・・・)での加速→”立ちこぎ”が苦手な人でも”シッティング”でする方法→「重たいギア」のほうがいい→加速のタイミング(重要)は、→前足が1時なる直前に「尻」を、一瞬ちょっとだけ上げ、すぐシッテイングする(逆足が1時に上がってきたとき:この時点で、「尻」はシッティングしてる)で、一気に加速できる。

★「脱力」しなければ「足」は回りません。走行してます(下死点7時の足に荷重かかってます→逆足:上死点1時の足は脱力状態です)、次は→「下死点7時の足を脱力すると→逆足:上死点1時の足に荷重がかかります」→このペダリングで楽にスイスイ進みます。

★上死点、下死点を、つくらないこと(その名の通り、死 である)

★引き足は使わなくても、勝手に上がってきます。

走るときや歩く時に、脚を引き上げないですよね。

クランクの動きと歩いたり走ったりするときの脚の軌跡、メチャクチャ似ていると思いませんか?

★ちゃんと真っすぐ立てますか?

踵に体重がかかった状態で立っている人が非常に多いです。

靴を履いている生活をしていると、足の裏の感覚で自分の重心がどこにあるのかを感じ取りにくいので、踵荷重の後傾の人が多いんです。 これ、腰痛の原因です。

このまま歩くと、上半身が下半身の動きに対して遅れてゆくので、身体がさらに反った状態になります。

後ろ脚に体重が残ったままなので、自分の力で後ろ脚を前に持ってゆかなくてはいけません。 これ、歩くの遅いうえに足音が大きくて、さらに疲れます。

ノルディックウォーキングや竹馬で歩く練習をしてください。竹馬歩きができれば、身体は遅れません。

★背中を丸めて手が伸びている状態では、スピードに対して身体が遅れます。自転車に乗っている時、よく見かける姿勢です。

スピードの出る乗り物って、スピードが出ると身体が後ろに持って行かれます。

これが身体が遅れる状態です。

脚を前に蹴りだしたら、上半身が下半身に置いていかれますよ!!

★自分の自転車の曲がれる角度を知っておくこと・・・マウンテンバイクは、カーブでの減速を考えないどころか、速度が増すこともある。カーブでは、ハンドルに荷重かけること(足に荷重かけないこと)

★ハンドルを強く握ることで、腕に力がはいらないので、脱力できる(おじぎ乗りは脱力して走る乗り方であるから重要である)。

ゴルフのクラブやテニスのラケットも、小指に力いれて握るのは、脱力できるからであって、ちゃんとした理由があるのです。

★おじぎ乗りは、自然体で漕ぎます。余計な力入れず、筋肉や関節は常に柔軟にし、

“ペダルの軌道に対して自然な形で足を乗せて回す。顎を軽く引くことを意識しましょう。体はリラックスを意識して・・・。

★おじぎ乗りでは、ペダリングで”膝”が一番上になるときは、12時ではない・・・1時である。

★ペダルは、1時~3時の間だけ踏めば、素晴らしい走りができる、3時から13時(1時)に、力んで踏んでも前進力はないので(疲れるだけ)。