牧之原に来た時に必ず立ち寄る「福山ふくふくふれあい館」。

わたしの「鹿児島県の好きな物産館ランキング」で上位に入るお店。

販売しているものがなんかおいしそうに見えるし、広さもちょうどいい(笑)

果物も野菜もおいしそうだし、秋に入ると他の物産館よりも栗の販売が早いので重宝します。

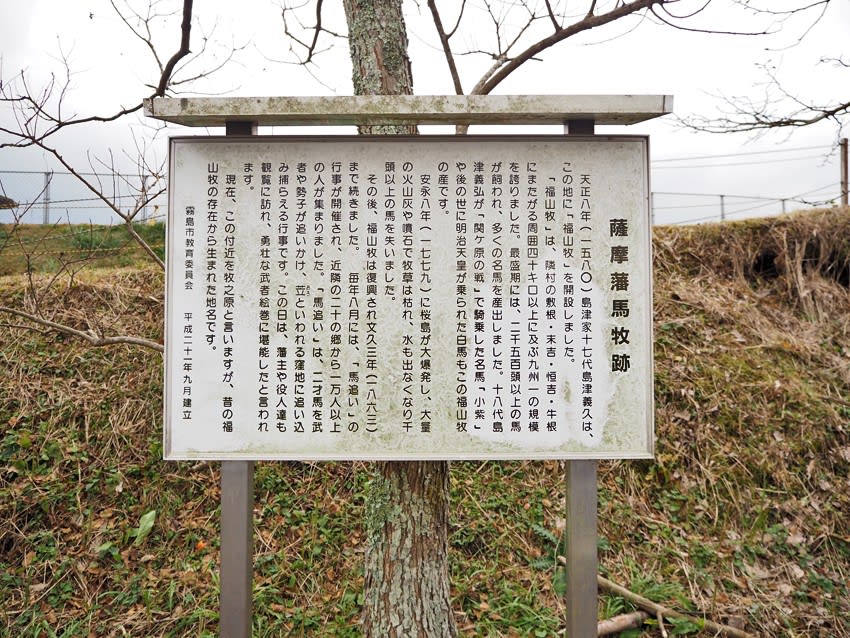

そしてここの駐車場にある史跡案内文。

「薩摩藩馬牧跡」です。

天正8年(1580)島津家17代島津義久は、この地に「福山牧」を開設しました。

「福山牧」は、隣村の敷根・末吉・恒吉・牛根にまたがる周囲40キロ以上に及ぶ九州一の規模を誇りました。最盛期には、2500頭以上の馬が飼われ、多くの名馬を産出しました。18代島津義弘が「関ヶ原の戦」で騎乗した名馬「小紫」や後の世に明治天皇が乗られた白馬もこの福山牧の産です。

安永8年(1779)に桜島が大爆発し、大量の火山灰や噴石で牧草は枯れ、水も出なくなり千頭以上の馬を失いました。

その後、福山牧は復興され文久3年(1863)まで続きました。毎年8月には、「馬追い」の行事が開催され、近隣の20の郷から一万人以上の人が集まりました。「馬追い」は、二才馬を武者や勢子が追いかけ、苙(おろ)といわれる窪地に追い込み捕らえる行事です。

この日は、藩主や役人たちも観覧に訪れ、勇壮な武者絵巻に堪能したと言われます。

現在、この付近を牧之原と言いますが、昔の福山牧の存在から生まれた地名です。

霧島市教育委員会 平成21年9月建立

そんでもって、県道478号線沿いにある「薩摩藩牧場跡展望所 お馬追ヶ丘」の入口です。

手書きで、

味のある案内柱。

この展望所から当時の福山牧が一望できるようです・・・。

ようです・・・。

そうです、ここまで来といて行きませんでした、むしろ、行けませんでした(-_-;)

行こうと思えば行けたんだけど、曇ってたし怖かったしイノシシでそうだったので(イイワケ)。

ここから280mくらい歩けばきれいな展望所があるはず。

Googleで見るとこんな感じ。行けば分かると思うんですが・・・一応自分のためのメモ。

晴れた日に出直すぞ。

バイク乗りの人はチャッチャと行けるからいいな~。

「薩摩藩馬牧跡」福山ふくふくふれあい館駐車場に案内板あり

「薩摩藩牧場跡展望所 お馬追ヶ丘入口」鹿児島県霧島市国分上之段