この記事の末尾へ アルバムの目次へ

念のため。

この遍路行記は、昨年12月初旬から中旬にかけての、区切り歩きを基にしたものです。

瀬戸大橋夜景

宇多津に泊まりました。

予讃線・瀬戸大橋線

翌朝、遍路道に復帰するため南に進みます。南とは、瀬戸内海側では山方向です。海を背に山方向に進みます。

高層マンション

予讃線・瀬戸大橋線の高架をくぐり、「新宇多津都市」を歩きます。

瀬戸大橋の開通を機に、塩田の跡地に生まれた新しい都市空間。それが「新宇多津都市」です。

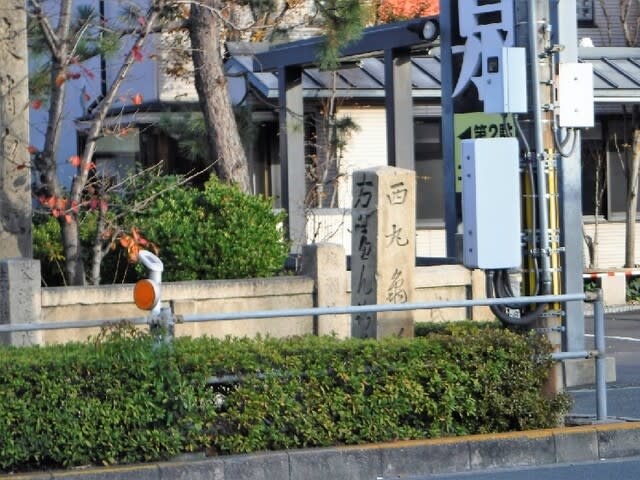

県道33号の道標

県道33号・高松-善通寺線を渡り、並行する旧道(旧丸亀街道)に入ると、さっそく遍路道標がありました。

西 丸亀道

右(指差し)遍ん路道

宇多津には新と旧、二つの顔があります。宇多津は、近代化以前の、自然村であった時代の鵜足郡津之郷(うたのこおり・つのごう)を、そのまま現在の行政区に引き継いでいる、珍しい町です。鵜足郡津之郷が明治期の町村制施行で、そのまま宇多津村になり、以来、昭和の大合併でも、平成の大合併でも、宇多津町に昇格こそすれ、どことも合併せず、新と旧を守り続けています。

道標

近くに小さな道標があり、大師像(指差し)七十八番 とあります。

これに従い進みます。78番は、むろん郷照寺です。

道

路地のような道を上がってゆきます。

この道は、今日の最初の目的地である、宇夫階神社の山を越える道です。神社前の大鳥居前に降り、郷照寺に通じています。

遍路シール

あった!矢印シールです。へんろ道に復帰しました。

ここを左に入れば宇夫階神社の拝殿に出ることが出来ますが、私は直進し、神社正面の大鳥居から入ることにします。

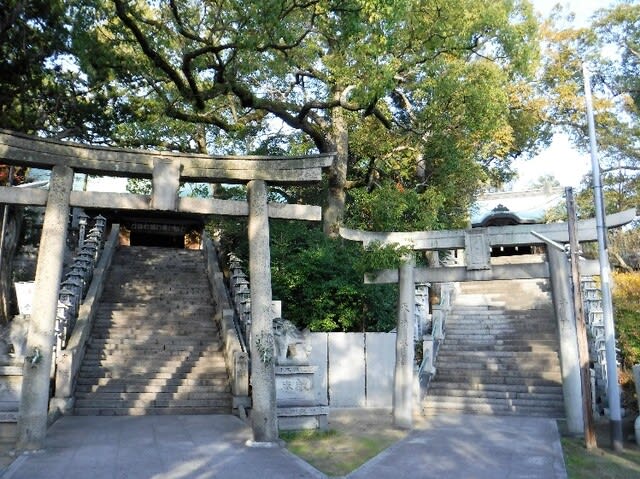

宇夫階神社鳥居

宇夫階神社は、神社のHPなどによると、・・創建は古く、紀元前より鵜足郡津之郷に、宇夫志奈大神として讃え祀られていた。・・とのことです。

宇夫志奈大神(うぶしな大神)は、その音からも判じられるように、産まれた土地の守護神、即ち産土神(うぶしな神)に由来します。鵜足郡津之郷(うたのこおり・つのごう)即ち宇多津に祀られ、広く宇多津、土器、川津、飯野、坂元を守護していたと言います。

宇夫階神社鳥居

宇夫階神社HPはまた、次のような霊験譚を伝えています。

・・日本武尊の御子・武殻皇子(たけかいこ皇子)が阿野(あや)郡(現・綾歌郡)の国造に任じられ、瀬戸内海を舟で巡視している時、突然の暴風雨に見舞われました。しかし御子が宇夫志奈大神に祈念されると小烏が飛来し、皇子の一行を安全な泊島(現・本島)へ導いてくださいました。

・・以来、皇子は大神への信仰をいっそう篤くされ、大神を小烏大神と称えられたといいます。土地の人たちの呼び名は、親しみを込めて「コガラスさん」です。

本殿

霊験譚に出てくる武殻皇子について、すこし記しておきます。

武殻皇子は、讃王となり、また古代讃岐の有力豪族・綾氏(あや氏)の祖となる方として知られています。しかし、この方が悪魚退治譚 (→H25 初夏 ⑥ ) に出てくる讃留霊王(さるれ王)と同一人物であることは、意外と知られていません。諸説ありますが武殻皇子は、父・日本武尊が讃岐を去った後も讃岐に留まったので、讃留霊王とも呼ばれます。

また、(前号で記したように)讃留霊王は神櫛王とも同一視されていますから、武殻皇子は、神櫛王とも同一人物であることになります。

次回遍路で、私は八十場を通過します。楽しみです。八十場の水は、讃留霊王たちを悪魚の毒から蘇生させた、霊水です。

拝殿

宇夫階神社本殿は昭和47(1972)、火災で焼失。代わって、伊勢神宮外宮の第一別宮である旧多賀宮御正殿が拝戴され、ここに再建されました。建物は、国登録有形文化財に登録されているそうです。

なお多賀宮(たかのみや)は、外宮御祭神・豊受大御神の荒御魂(あらみたま)を祀るとされています。荒御魂とは、ご神霊の積極的・進取的な側面、とでもいいましょうか。

豊受大御神奉齊社

そのような御縁があるからでしょう。宇夫階神社は豊受大御神を配祠しています。

御膳岩

この巨石は、御膳岩と呼ばれています。説明板に、・・神饌(しんせん)を置き献ったものである、・・との説明があります。

御膳岩

神饌とは、稲・米・鳥獣・魚介・野菜・塩・水など、神に供える飲食物をいいます。

神事が終わった後、直来(なおらい)という酒宴がよく行われますが、これは神饌を祭壇からおろして、神からの「御下がり」を頂戴する行事です。神事を終えた神人達が俗(日常生活)に戻るための、区切りの行事でもあります。

磐座

奥殿の裏にまわると、玉垣に囲われた区画があり、巨石が鎮座しています。御膳岩よりもひとまわり以上も大きな石で、高さ5.5メートル、直径4メートル、重さ300トン以上と推定されています。

この巨石が、古神道でいう、磐座(いわくら)なのでしょう。磐座は神の依り代。降り立つ所です。

磐座

磐座(いわくら)が鎮座する区画は、磐境(いわさか)と呼ばれています。磐座を中心とする、とりわけ神聖化された一画です。

神を招くにあたり神官は、磐境に祭壇を設け、神事を執り行ったといいます。招きが聞きとどけられると、神は何処ともしれぬ所から、磐座に降り立たれるのでした。

磐座

神官が設ける祭壇は、神籬(ひもろぎ)と呼ばれました。

神籬は当初は、その都度、設けられていましたが、やがて恒常的な施設へと変化。さらには(仏寺の影響を強く受けて)神が常在される社、すなわち神社へと変化してゆきました。

塩竈神社

宇夫階神社には、塩竃神社、金刀比羅宮、 石鎚神社、船玉神社など、多くの境内社が祀られていますが、中でも塩竈神社は格別の存在です。

並び立つ二基の鳥居は、左が宇夫階神社の鳥居、右が塩竈神社の鳥居です。境内社である塩竈神社の鳥居が、やや小ぶりながらも、本宮の鳥居に並んで建っているのは、その重みの故です。

塩竈神社鳥居

塩竈神社が重視されたのは、宇多津がかつて、製塩の町だったからです。

宇多津の製塩への依存度は高く、製塩を守護することは宇多津を守護するにほぼ等しいくらいでしたから、宇夫階神社第一の境内社として、塩竈神社が祀られるのは、当然のことであったわけです。

塩竈神社拝殿

塩竃神社の祭神は、塩土老翁神(しおつちのおじ神)。製塩の神様です。東北の塩竈神社から勧請されたのは、享保20(1735)のことだといいます。製塩の街として、宇多津は長い歴史を持っていたわけです。

なお塩土老翁神は、海幸山幸神話や神武天皇東征神話にも登場する、興味深い神ですが、ここではふれません。

道

旧遍路道です。これより78番郷照寺へ向かいますが、途中、何カ所か立ち寄るつもりです。

由加神社

路地奥を覗くと、こんな景色が見られました。

由加神社(瑜伽大権現)は、金毘羅大権現との「両まいり大権現」の神社です。( →R1初冬 12)

本妙寺

本妙寺は、日蓮宗のお寺です。創建は嘉吉2(1442)。

日蓮聖人、日隆聖人の銅像が見えています。これら二体の銅像は、戦時中、金属供出を間一髪、免れた珍しい銅像として知られています。

・・供出が決まり、県の職員が宇多津へ受けとりに向かっていたそうです。ところが鬼無の辺まで来ると、急に腹痛や頭痛が発症。やむなく職員達はいったん引き返すことになりました。そして二度と来ることはありませんでした。というのも、それは昭和20年8月14日のことで、翌日の15日、戦争が終わったからでした。

地蔵堂

郷照寺の門前の地蔵堂です。堂前に奉納された石組みについて、H21(2009)の春、区切り歩きで耳にした譚を記しておきます。

・・宇多津の廻船業者が、遠州駿河沖で嵐に遭ったときのことです。船頭は、この石を綱で縛って舳先から沈め、船を救ったといいます。

それは、当時「垂らし」と呼ばれていた、緊急避難法でした。「いかり」に長い綱を付け、船首から海中に「垂らし」ます。すると、その重みで船首は風上に向き、横波を受けにくくなる、というわけです。今日のシーアンカーと、原理は同じです。

碇(いかり)

この石が、その「いかり」だったのでしょう。「碇」と書く「いかり」です。

「いかり」が鉄製に変わってからは、「錨」の字が使われます。

地蔵尊

・・碇のおかげで遭難を免れた業者は、これを持ち帰り、地蔵堂にお供えしました。

’板子一枚下は地獄’は、船乗りの実感でした。地獄の入り口を見た思いの船乗り達は、よくぞこの世に戻してくださいましたと、閻魔大王の本地仏たる地蔵尊に感謝したのでしょう。地蔵様は六道能化(ろくどうのうげ)、代受苦の菩薩です。

ところで、地蔵堂の筋向かい、郷照寺口には、四国一の閻魔大王像を祀るという、浄泉寺 閻魔堂があります。面白い偶然です。(後述)

高橋地蔵餅本舗

遍路中、私が必ず立ち寄るお店が、三軒あります。地蔵堂前の高橋地蔵餅本舗(明治41創業)は、その一軒です。

他の二軒は、善通寺の元祖カタパン・熊岡菓子店(明治29)と、土佐国分寺近くの元祖へんろ石饅頭・山崎商店(明治25年)です。他にもいいお店がいっぱいあると思うのですが、これしか知らないので、すみません。

地蔵餅

追記:

あっ、しまった!大切なのを忘れてた。天恢さんのコメントで思い出しました。立江寺門前、立江餅の酒井軒本舗(明治30頃らしい)です。

野根まんぢうは、美味しいのですが、元祖や本家やがいくつもあって、お店が特定できませんでした。「あわくった」は、不勉強です。知りませんでした。

閻魔堂(十王堂)

浄泉寺 閻魔堂です。郷照寺門前で、地蔵堂のすぐ側にあります。

死者は「死出の山路」を越え、「賽の河原」を歩き、死後7日目には「三途の川」に着かねばなりません。厳しい、恐しい、寂しい、悲しい、長い長い道程です。ここまでの距離は、諸説ありますが、一説には3200キロとのこと。とすると、1日457キロです。

死者は三途の川で、十王による最初の審判を受けます。宣告される内容は、三途の川の渡り方です。橋を渡ることが出来る者もいれば、激流を泳ぎ渡らねばならない者もいます。激流には、五体を引き裂く大きな石が転がり、肉を食らう大蛇が棲んでいるそうです。川幅は40由旬(ゆじゅん)。一説には、400キロもあります。

十王たち

閻魔大王による審判は、死後35日目に行われます。十王による、5番目の審判です。死者が六道 (地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上) の何れに転生するか、閻魔大王が審判し、宣告します。

閻魔大王の両脇には、司録(しろく)、司命(しみょう)という書記官が控え、浄玻璃鏡(じょうはりの鏡)が置かれています。この鏡は、死者生前の行いを、すべて映し出しますから、閻魔様の前では一切、嘘は通用しません。

閻魔さまとお地蔵さま

写真は、弥谷寺から海岸寺へ降りる途中の、虚空蔵寺・閻魔堂のものです。

こちらでは閻魔大王の傍に、地蔵菩薩が配されています。閻魔大王は地蔵菩薩の化身した姿、と考えるからでしょう。

閻魔様は、ただ恐いだけではないんですよ。子供達を護るお地蔵さんの優しい心を、実は閻魔様も持っておられるのです、ということでしょうか。

大吉地蔵

郷照寺山門手前の、開運大吉地蔵です。願主は、∧キ(やまき)大吉さん。縁起がいい名前なので、そのまま、開運地蔵の名前になっています。

大吉さんは、備中帯江津茶屋町(岡山県倉敷市茶屋町)の人。為四國廿一度順拝供養とあります。

道標

大吉地蔵の下に、「手差し 大師道」の道標があります。厄除け大師堂への道を案内したものでしょう。建立は、弘化3(1846)。(次の記事参照)

山門

郷照寺HPは・・(郷照寺には)真言・時宗の2教の法門が伝わる・・と記しています。

真言宗は弘仁6(815)、弘法大師が当地を訪れ、伝えたことに始まるそうです。この時、大師は自刻像を当寺に奉納し、厄除けの誓願をされたといいます。HPには、・・この木造の大師像は「厄除うたづ大師」として、いまも広く信仰されている・・と記しています。

本堂

時宗は、正応元(1288)、開祖の一遍上人が当寺に逗留。教えを広めたことに発するそうです。HPには、次のようにあります。

・・「時宗」の開祖・一遍上人(1239-89)が、正応元年(1288)、当寺に逗留して易行(念仏)・浄土教の教えを広めたことから、真言・時宗の2教の法門が伝わることになり、・・今日も真言三密の教え・浄土易行の教えが脈々と伝わっている。

鐘楼

開創については、・・郷照寺は神亀2年、行基菩薩によって開創された。行基菩薩は55センチほどの阿弥陀如来像を彫造し、本尊として安置され、「仏光山・道場寺」と称した。御詠歌に「道場寺」と詠まれているのもその名残である。・・とあります。

御詠歌 踊りはね 念仏申す道場寺 拍子をそろえ 鉦を打つなり

ただし私見では、この御詠歌は行基菩薩開創時の名残というよりは、一遍上人が時宗を布教した時の、念仏道場に由来していると考えますが、どうでしょうか。

厄除け大師

道場寺という寺名が郷照寺に変わったことについて、大方の説明は次のようです。

・・当寺は、天正年間、長宗我部元親の讃岐攻めで堂宇を焼失。寛文4(1664)、高松藩主・松平頼重により再興されたのを機に、時宗に属すこととし、(77番道隆寺との類似を避けて)郷照寺と改称した。

呑むお札 千枚通し

因みに伊予史談会双書 第3集に収録された、各文献の寺名表記を見てみると、

空性法親王四国霊場御巡行記(1638記) 鵜足津の道場

澄禅さんの四国遍路日記(1653記) 道場寺 寺ハ時宗也

*寛文4(1664)改称、改宗か?

真念さんの四国遍路道指南(1687刊) 八十七番道場寺

寂本さんの四国遍礼霊場記(1689刊) 仏光山道場寺

四国遍礼名所図会(19C初?) 八十七番道場寺仏光山江照寺

*道場寺の名は、明治期の納経帳でも使われている。

「名所図会」の江照寺を除いては、道場ないし道場寺が使われています。

ポックリさま

迷惑をかけたくない、無様な姿をさらしたくない、苦しみたくない、ポックリ逝きたい。

よくわかります。

「逝く」とは、人生最後の、やり直しのきかない大仕事。そんなことを実感するようになってきました。

撫で仏

ソーシャル・ディスタンスが言われるコロナ禍の中、撫で仏さまは今、どうなっているのでしょうか。

瀬戸大橋

五来重さんは「四国の寺」で、・・昔、この寺域まで海だった・・と話していますが、なるほど、ここに立ってみると納得できます。山号の「仏光山」は、・・ここで燃やす火が灯台として、舟人を導いたことに由来する、・・というのも納得です。

さて、ご覧いただきまして、ありがとうございました。

次回更新予定は、12月2日です。郷照寺から坂出までをご覧いただこうと思います。

残念なのは、これを以て(前号のコメント欄でも記したように)、私の「ブログネタ」が尽きてしまうことです。次の遍路は(とっくに準備は出来ていますが)、まだ状況が許してくれそうにありません。

できるなら、古い遍路アルバムをリライトしてでも、ブログ更新は続けたいと思っていますが、さてどうなりますことやら。

この記事のトップへ アルバムの目次へ burogu

さて、今回は「宇多津 ~ 78番郷照寺」ですが、宇多津駅から郷照寺までは約1300m 歩いて20分ですから、移動としては一番短いブログかもしれません。 それでも、歩かれた道中記には、人生の逝き方について大事なことが書かれていました。

先ずは、「ポックリさま」、誰もが周りに『迷惑をかけたくない、無様な姿をさらしたくない、苦しみたくない、ポックリ逝きたい』 と、願っています。 しかしながら、ブログの「閻魔堂(十王堂)」の箇所を読めば、ぽっくり逝けても、死後の旅路は厳しい、恐しい・・・・・長い道程です。 「三途の川」での最初の審判を受けます。 やっと渡り終えても死後35日目の十王による5番目の審判が待っています。 死者生前の行いを、すべて映し出す浄玻璃鏡があって、閻魔様の前では一切、嘘は通用しません。 嘘をついたら舌を抜かれます。 こうして死者が六道 (地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上) の何れに転生するか、閻魔大王が審判し、宣告します。

読みながら人間は「死にたくない」と願うのが本能でしょう。 閻魔様の裁きも何とか逃れたいのですが、古今東西問わず、死者はこの苦難から逃れる術がありません。 ひたすらもがき苦しみながら裁きを待つしかありません。 とはいえ、怖い閻魔大王様は地蔵菩薩の化身だそうです。 常日頃からお地蔵様に手を合わせていれば地獄の苦しみから救ってくれるそうです。 その時は、お願いを聞いてもらうためにお賽銭を忘れないように。

さてさて、今回のタイトル『誰かひとり忘れてやしませんかってんだよ~』は、テレビが登場する前、ラジオが主流だった頃の娯楽の王様の一つ浪曲(浪花節)で人気のあった「清水次郎長伝」から「石松 金比羅代参」の一節です。 といっても、浪花節って聴いたこともないでしょうが、戦後から昭和30年代まで多くの国民がラジオの前に釘付けになったネタでした。

「楽しく遍路」さんが、『遍路中に必ず立ち寄るお店が三軒あるそうで、 今回の地蔵堂前の高橋地蔵餅本舗、 善通寺の元祖カタパン・熊岡菓子店と、土佐国分寺近くの元祖へんろ石饅頭・山崎商店』 と、あって 『他にもいいお店がいっぱいあると思うのですが、・・・』と、言葉が添えられています。 札所の門前や遍路道沿いには旨いものはたくさんあります。 「あわくった」や「野根まんぢう」なども有名ですが、通販でも買えるとなるとお勧めできません。 そこで「 もう一軒忘れちゃあいませんか?」で、イチオシが立江寺のすぐそばにある御菓子処:酒井軒本舗さんの黒米とむぎ飴でつくる素朴な「たつえ餅」です。 非常に趣きのある外観を持つお菓子屋さんで、店頭に並ぶのは10時頃からで、売り切れ次第終了です。 口に入れるには御利益を期待するしかありません。

季節は晩秋から初冬へ、日増しに寒さが増してきました。 コロナの感染拡大は、地方では辛うじて封じ込んでいますが、大都会周辺は第3波の襲来といわれています。 都会から地方へのコロナの持ち込みは避けなければなりませんが、それで社会・経済活動がどうなるのか? 今、遍路も岐路に立たされています。

酒井軒本舗のたつえ餅を忘れるなんざア、てめえ、モーロクしやがったか!てなもんですね。

ハイ、こちらも毎回立ち寄り、美味しくいただいております。

野根まんぢうは、美味しくいただいておりますが、元祖とか本家とか、お店も多く、記しませんでした。

「あわくった」は、寡聞にして知りませんでした。機会がありましたら、食ってみます。

なお、これらについては本文中に、追記の形で書き込んでおきました。ご一読いただければと思います。

まだブログには書いていませんが、この令和元初冬の遍路で私は、高瀬町の地蔵寺にお詣りしています。ご存知のように、讃岐三十三観音霊場第23番札所で、嫁楽観音」(よめらく観音)と通称されるお寺です。そして、(これは天恢さんから教わったのでしたが)、かの辰濃和男さんが「四国遍路」に書いておられる寺でもあります。

地蔵寺境内の「沿革」は、次のように記しています。

・・弘法大師相伝の極楽往生の秘法を伝え、日本三大ポックリ寺の一寺と称される。極楽上席ゆき切符は有名で、関東以西からの参詣者が多い。

ポックリ逝って、気がついたら極楽上席に座っているなんて、最高の逝き方ですから、ブログではもっと早くに取りあげたかったのですが、高瀬町をもう一度歩いてからなどと思っているうちにコロナ禍が始まり、今まだ果せずにいます。郷照寺のポックリさんも、できれば地蔵寺・嫁楽観音との絡みで書きたかったのですが、仕方ありません。コロナが去るのを待ちましょう。

ところ天恢さんは、PPKというの、ご存知でしょうか。私は今回の更新でポックリ信仰を調べていて、たまたま知りました。あまり楽しい記事ではありませんが、ちょっと不満を書かせてください。

PPKは、高齢者健康維持運動の標語だったそうで、ピンピンコロリ の略なんだそうです。いまわの際までピンピンと、健康体で過ごしましょう。そして「その時」がくれば、迷惑をかけることなくコロリと逝きましょう、というような意味のようです。

言っていることはもっともだとしても、ちょっと年寄りへのリスペクトが欠けるように思えます。どうでしょうか。

さらに、PPKから発想したのでしょうが、NNKというのもあります。こちらは警句で、ネンネンコロリは止めましょう、なんだそうです。

誰しも長患いはしたくないし、下の世話で子供や嫁に迷惑はかけたくありません。しかし、それをネンネンコロリと表現されるのは、如何なものでしょう。表現者の人格を疑いたくなります。

生きたい、生きてほしいと願い、懸命に病と闘っておられる患者やその家族に思いを致すとき、ネンネンコロリは軽薄に過ぎ、配慮に欠けます。

近頃ではPPKもNNKも使われなくなり、「健康長寿で元気に長生き」などと調子が変わっているようですが、そもそも高齢者健康維持運動の起こりには、医療給付金や介護給付金膨張への懸念があったとも言われ、それを思うと「元気に長生き」にも、白々しさを感じてしまいます。

これはヒガミかもしれません。いえ、ヒガミでしょう。だけど、言いたいことだけは言っておきます。

年寄りを粗末にするな!

天恢さん、年寄り遍路の皆さま、コロナ禍は生き抜きましょうね。そして、いつの日か四国をガンガン歩きましょう。 その時、私は改めて、ポックリさんについて書くつもりです。