この記事の末尾へ アルバムの目次へ

念のため。

この遍路行記は、昨年12月初旬から中旬にかけての、区切り歩きを基にしたものです。

丸 亀 城

丸亀城

丸亀には札所がありません。けれど素通りはできません。

まず名城・丸亀城を訪ね、次に丸亀湊から、江戸時代の金毘羅詣りの道を高灯籠まで、歩いてみようと思います。

石垣

丸亀城は、標高66㍍の自然の山・亀山(後述)を高石垣で固めた平山城の名城で、亀山城とも呼ばれています。応仁年間(1467-8)、細川氏の被官・奈良氏の支城として、まず築城されました。

その後、慶長2(1597)から同7年にかけて、高松藩の生駒氏が本格的築城をすすめましたが、元和元(1615)、徳川幕府が一国一城令を発令。丸亀城は生駒・高松藩の支城であるため、廃城のやむなきに至ります。

石垣

ところが皮肉にも、生駒家に起きた不幸が、丸亀城に復活のチャンスをもたらすこととなりました。生駒家が、お家騒動(寛永17の生駒騒動)を起こした咎で、改易されたのです。

生駒家改易の後の讃岐が、東讃岐の高松藩と、西讃岐の丸亀藩に分割されたことにより、丸亀城は今度は、丸亀藩の城として、活用されることになりました。

石垣

寛永18(1641)、丸亀城に山崎甲斐守家治が入封してきました。(高松藩には翌年、水戸徳川家初代藩主・徳川頼房の長男・頼重が入封)。

この転封は、瀬戸内の島々にいたキリシタンの蜂起に備えたもの、とも言われています。なるほど、そう考えると、なぜ丸亀城がかくも戦仕立ての城であるか、その理由が分かるような気がします。家治は戦国の気風を残す武将で、築城名人であったと言われています。丸亀に来る前の領地は、島原の乱後の天草でした。この「復興」に辣腕をふるったことが評価され、丸亀に移されたのかもしれません。

天守

山崎家による統治は、16年という短い期間でした。山崎家治が慶安元(1648)、城の完成を見ることなく死去し、明暦3(1657)、山崎家は嗣子なき故に絶家。生駒家につづいて改易となります。

しかし、短い治世にもかかわらず山崎家治は、今日の丸亀の基礎を築いた人とも言われています。彼の築城は信長の安土城や秀吉の大坂城を手本にしたもので、城下町形成をも視野に入れたものでした。

天守の小屋組

山崎氏の後に入ってきたのが、播州竜野の京極氏でした。丸亀城とその城下の完成は、京極氏にゆだねられ、ようやく万治3(1660)、完成します。

京極氏による丸亀経営は、明治まで続きました。なお多度津藩は、元禄7(1694)、丸亀藩から1万石を分与され立藩した、丸亀藩の支藩です。

讃岐富士

城の東方向に讃岐富士が見えます。

金毘羅さんのお山

南に見えるのは、金毘羅さんのお山です。

丸亀湊から金毘羅道

♫ 金毘羅船々 追風に帆かけて シュラシュシュシュ

まわれば 四国は 讃州 那珂の郡 象頭山 金毘羅大権現 一度まわれば・・

丸亀港の金毘羅船模型

金毘羅船という、日本初の旅客船が就航したのは、江戸中期のことでした。延享元(1744)とも 宝暦3(1753)ともいわれています。

浪花(大坂)の川湊から

→室津(兵庫県たつの市)

→牛窓(岡山県瀬戸内市)を経て、

→田の口、下津井(岡山県倉敷市)に寄港し、

→対岸の丸亀(や多度津)にやって来るのが、基本的な航路だったようです。

金毘羅船

田の口への寄港は、ここに瑜伽(ゆが)大権現があるからでした。瑜伽大権現は金毘羅さんとの「両まいり大権現」ですから、素通りすれば片参りとなって、’おかげ’ がすくなくなってしまします。 ( →H30春 6 ) 、となれば立ち寄らぬわけにもまいりません。

伊勢参りを筆頭に、寺社参拝の「旅」が庶民の中に広がりをみせる中、寺社もいろいろ工夫して、「集客」を図りました。金毘羅さんのヒット企画には「代参」があります。石松などの人間だけでなく、狗や樽にも代参させました。こんぴら狗、流し樽の工夫です。

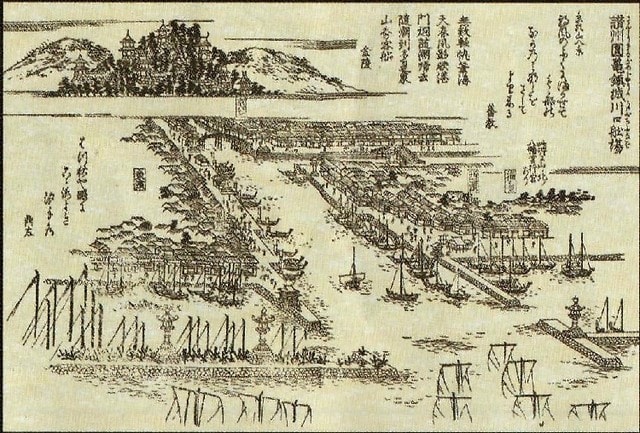

象頭山図(名所図会より)

江戸時代も後期に至ると、丸亀湊に入津する金毘羅船は、’引きも切らず’の状態だったと言います。

上陸した参詣者は「蟻の熊野詣で」もさながらに、列をなし、およそ3里先の金毘羅さんを目指しました。

高灯籠

金毘羅宮を目指す人たちには、高灯籠が見えていました。金毘羅宮の麓にある灯籠で、高さ27メートルだとか。

高灯籠は、丸亀湊からも見えたといいます。いえ、見えるべく高灯籠は、発願の安政元(1854)以来6年を経て、万延元(1860)、建てられました。

共用道標

列なす善男善女の中には、「お四国さん」の姿もありました。金毘羅船に乗り合わせ、丸亀に来た人たちです。

この先には金毘羅さんだけでなく、我らが大師所縁の、善通寺さんもあります。それは1番にも88番にも匹敵する札所ですから、ここに「お四国さん」がいるのは、当然といえば当然でした。

写真の道標は、そのことを証すかように、「こんぴら ぜんつうじ へんろみち」と、仲よく3つの道を案内しています。

四国遍礼霊場記に載った金毘羅図

金毘羅詣りの人たちと四国遍路の人たちが親和的な関係にあったことは、寂本さんの「四国遍路霊場記」の記述からもうかがうことができます。「霊場記」は(札所ではないのに)金毘羅図を掲載した上で、次のように記しています。

・・金毘羅は順礼の数にあらずといへども、当州の壮観名望の霊区なれば、遍礼の人当山に往詣せずといふ事なし。

地図

丸亀駅観光案内所でいただいた地図です。地図は10ページの冊子になっていて、全体図から部分詳細図を検索できるようになっています。簡単な解説もついています。

これを頼りに私は、丸亀港から金毘羅宮の高灯籠まで、約3里を歩いてみました。以下は、その記録です。なお金毘羅さん本体については、(→H21秋 4)をご覧ください。

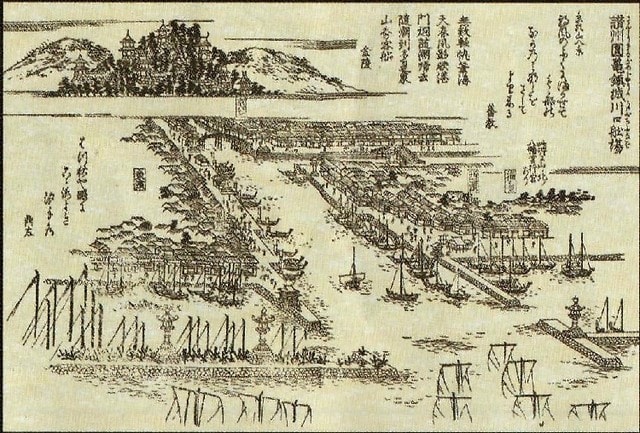

丸亀湊図(上掲地図より)

丸亀湊はまず、福島湛甫(たんぼ)から始まりました。文化3(1806)に築造された船溜まりで、写真の右下部分です。福島町に近いので、福島の名が冠せられました。

次いで天保4(1833)、新堀湛甫が築港されました。写真の左下部分です。金毘羅参詣客の増加により、福島堀湛浦だけでは対応しきれず、新しく掘った湛甫です。それで、「新堀」湛甫です。

丸亀湊は、この二つの湛甫と、その間の、西汐入川河口を拡張して造った、内堀湛甫とで構成されていました。

新堀湛甫

現在の新堀湛甫です。かつては丸亀湊の本体でしたが、今では丸亀港の内港になっています。

つまり現在の丸亀港の埠頭など諸施設は、旧丸亀湊の外に、海面を埋め立てて建てられたものです。

丸亀港

それぞれ後述しますが、江戸講中灯籠 ・ 通称太助灯籠、 瀬山登像、そして背後に、京極大橋が見えています。

写真の地点が前掲・丸亀湊図の何処に当たるかは、(埋め立てなどの関係もあり)正確には分かりません。図に描かれた新堀湛甫や江戸講中灯籠の位置から、おおよその見当をつけてください。

京極大橋

京極大橋は港の東と西を結び、(これまで何回も登場した)さぬき浜街道の橋となっています。橋の名は、江戸時代の丸亀藩主家・京極氏に因んでつけられました。

京極大橋が架かっている水路は、昔の丸亀湊である内港と、その外に増設された新丸亀港を結ぶ水路です。写真奥が新丸亀港。写真手前の右方向が新堀湛甫(内港)。左方向が福島湛甫です。

京極船魂神社

京極大橋の西袂下に京極船魂神社があります。海上の守り神として、住吉三神・・底筒之男神(そこつつのお神)・中筒之男神(なかつつのお神)・上筒之男神(うわつつのお神)・・を祀っています。

京極藩の初期には、西汐入川の河口付近の、船手濱之町(俗称・船頭町)と呼ばれていた所に在りましたが、海面埋め立て工事の関係で山北八幡神社(後述)に遷り、平成16(2004)、ふたたび元の所在地に近い現在地に戻っています。

太助灯籠

高さ約5.3㍍だそうです。灯籠は金毘羅大権現への信仰の証であり、また金毘羅船を導く、航路標識でもありました。

丸亀湊には同様の灯籠が、(前掲図に見られるように)新堀湛甫にあと2基、福島湛甫にも2基ありましたが、(前号の一太郎やぁーいの像と同様に)戦時中、金属類回収令により供出され、この一基だけが残っています。

奉納

江戸の金毘羅千人講が造った江戸講中灯籠ですが、八十両もの大金を奉納した塩原太助に因んで、太助灯籠と通称されています。八十両は、現在の価値では、おそらく一千万は超えるのでしょうね。

塩原太助は、「本所に過ぎたるものが二つあり 津軽屋敷に炭屋塩原」と唄われた、江戸本所相生町二丁目の豪商で、炭団を工夫して売り出し、巨利を得たといわれています。初代三遊亭圓朝が創作した人情噺、塩原多助一代記のモデルとしても知られています。なお奉納者は、塩原太助を筆頭に、大口小口、計1357人を数えるとのことです。

瀬山登像

瀬山登は、天明4( 1784)の生。京極丸亀藩の江戸留守居役として在府中、金毘羅千人講を組織。参詣客の誘致、その受け入れのための新堀湛甫、金毘羅灯籠など、インフラ整備に尽力したそうです。また、丸亀うちわ「硝子うちわ」の考案者としても知られています。

丸亀うちわは江戸初期、すでにその製法が確立されていたと言います。慶長5(1600)、丸亀の旅僧が製法を熊本に伝え、それが「来民うちわ」の始まりとなったとも言います。また有名な丸金印のうちわは、寛永10(1633)、金毘羅大権現の別当・宥睨(ゆうげん)の考案になると伝わります。

金毘羅灯籠

太助灯籠のほぼ対面に、みなと公園があり、その入り口に石灯籠が建っています。

元は中府三軒家(後述)に建っていたもので、三基ありましたが、そのうちの二基が、此所に遷されています。残る一基は、(見落としてしまいましたが)金倉寺に遷されているそうです。

金毘羅灯籠

天明八年 備前岡山 古手屋中

天明八年は、西暦1788年です。古手屋(ふるて屋)は、古着や古道具を売買する店をいいます。英語のsecondhand (お古・セコハンの語源)に似た言い表し方で、面白いです。

玉積神社

新堀湛甫沿いに北東方向へ移動すると、玉積神社があります。

江戸時代には、金毘羅宮遙拝所だった所ですが、明治期、神仏分離令により、社名、祭神ともに改められました。

案内板によれば、新堀湛甫の掘削で出た残土を積み、その上に丸亀藩大坂蔵屋敷の神社を奉遷したのが創まり、とのことです。

玉積神社扁額

遙拝所であった名残でしょう。金刀比羅宮の扁額がかかっています。「金毘羅」ではないということは、この扁額は明治以降のものだということです。

なお、小さな狛犬を乗せた珍しい灯籠にも、ご注目ください。

象頭山

境内の建物に「象頭山」の扁額がかかっていました。言うまでもなく、♫象頭山金毘羅大権現・・の象頭山です。元は、もっと然るべき所に架かっていたのだと思います。

駅前灯籠

丸亀港を起点とする「こんぴら街道」は、予讃線を越えて南に向かいます。

が、その前に、お大師さんにかかわる2ヶ所を訪ねてみます。いずれも丸亀駅北口近くです。

1ヶ所は、真言宗御室派の西山寺(せいさん寺)です。藤原時代末期の木造釈迦如来座像を伝えているといいます。

七宝山

山号は、・・これが見たかったのですが・・やはり七宝山でした。

観音寺以降、七宝山を号する寺院を、いくつ見たことでしょう。弘法大師が埋めたと伝わる「宝」は、むろん金銀財宝などではなく、信仰の核心に迫る「宝」であったのでしょう。

大師堂

もう1ヶ所は、大師堂です。看板に説明があるのですが、薄くなっていて読めません。

ただ、ビルの谷間にありながら、近隣住民の篤い信仰で守られている、・・そんな印象を強く受けました。

こんぴら街道シール

シールにしたがって予讃線を渡り、南に進みます。

ただし、このシール、数は多くないので、遍路道のシールほどの頼りがいは、ありません。

浜町

浜町です。私はこれから、富屋町→堀端(丸亀城外堀)→南条町→農人町(のうにん町)→中府町(旧名・餌差町)→中府三軒家→山北町・・と歩きます。

富屋町

富屋町はかつてはアーケード街でしたが、近年取り払ったようです。

生き残りをかけ、商店街は様々の工夫をしていますが、なかなかに・・。

左下の「シャッターアート in 商店街」は、もちろん夜間を想定した企画ですが、ややもすれば昼間も展示されてしまうことになるのは、残念なことです。

妙法寺

通称・蕪村寺。讃岐の俳句仲間を訪ねた与謝蕪村が、しばらく滞在した寺とのことです。

滞在中に蕪村が描いた「紙本墨画蘇鉄図」(国重文)を今に伝えてています。

句碑

門を出れハ我も行く人秋の暮れ 蕪村

長尻の春をたたせて棕梠の花 蕪村

常夜灯 道標

金毘羅大権現の灯籠と、二基の道標が建っています。

灯籠は、当初は福島湛甫の突堤に建っていたそうですが、明治に入って寿覚院門前に移され、さらに平成になって、現在地に移されています。

道標は、明治9(1876)、寿覚院門前に建てられたものが、平成になって灯籠と一緒に、当地に遷されました。

寿覚院は、丸亀藩家 の 山崎氏(前述)の菩提寺で、十一面観音を本尊としています。

道標

道標の上部については前述しました。「こんぴら ぜんつうじ へんろみち」が仲良く案内されています。

下部には、「往昔 金毘羅大権現・・ 当山十一面観音菩・・」と刻まれています。当山=寿覚院が祀る十一面観音菩薩は、かつては金毘羅大権現の本地仏であった、との意味ですが、明治9(1876)建立の道標としては、少々「思い切った」内容といえるかもしれません。それは、神仏判然令・・布告は明治元 (1868)・・の主旨に反する内容だからです。とまれ、神仏判然令への抵抗をも思わせて、貴重な史料道標であると思います。

灯籠基壇

「大坂(商標)講中」とあり、下の段には、講の人たちの、沢山の名前が刻まれています。

なお説明板によれば、他の面には金毘羅宮と88ヶ所各霊場への距離などが記されているそうですが、立ち入りが出来ないため、確認できませんでした。

こんぴら道標

上記灯籠の近くに立つ道標です。南条町有志が明治13(1880)に建立。

すく こんぴら 左 こんひら道

「すく」は、直進です。

道

旧家も残っています。

田宮坊太郎

すく こんぴら道 右(手差し)金毘羅御利生 田宮坊太郎墓所

田宮坊太郎は、金毘羅歌舞伎「金毘羅利生記」の主人公として、広く知られていました。子供の私も知っていました。金毘羅詣りで観た人たちの口を通して、全国に広がったのです。

「金毘羅利生記」は、坊太郎が金毘羅大権現の神助を得て、父の敵を討つ物語です。実在したかどうかは分かりませんが、寛永元(1624)生、没年不詳とされています。

金毘羅灯籠

いかにも古い道を思わせる曲がり具合です。その角に建つ灯籠は、建立当時のまま、同じ場所に在るといいます。

拡大

農人町、南条町の金毘羅講による寄進です。全国各地からの寄進灯籠が並び立つ中、地元も負けてはいられません。

鶏鳴軒の道標

大正3(1914)、鶏鳴軒という散髪屋さんが建てた道標で、金毘羅街道ではもっとも新しいものだそうです。

読みにくいですが、「西 ぜんつうじことひら道」「北 汽車海岸へんろ道」「南 このさきだいせん阿波街道」と刻まれているようです。

「汽車」とは、停車場の所在を示したものです。写真の直進の道は県道204号ですが、路線名は今でも、丸亀-停車場線、です。

鶏鳴軒の道標

「阿波街道」は、明治期に建設された「四国新道」の案内です。四国新道は、財田村(現三豊市)出身の政治家・大久保諶之丞さんが計画し実現させたもので、四国三県(愛媛・徳島・高知)をつなぐ幹線道路でした。(当時、香川は愛媛に含まれており、四国は三県だった)。大久保さんが拓いた新道については、 (→H21秋 1) (→H21秋 2) でも紹介しています。ご覧ください。

「だいせん」は、雨乞いや安産祈願で知られた大川山のことでしょう。1059㍍。香川で二番目に高い山です。

中府町

中府(なかぶ)という地名は、かつてここに、(金毘羅舟々の唄でお馴染みの)那珂郡の府庁があったことからついた名前です。府庁を置いたのは他の誰あろう、讃岐の国司・菅原道真さまでございます。讃岐府中については、 (→H25 初夏 ⑧) をご覧ください。

百四十丁石灯籠の角

斜めの合流しています。この角も、古い道を思わせます。奥に見えるのは、百四十丁石灯籠です。

なお、この手前に江戸時代、中府口・出口番所がありました。これより外が「城外」というわけです。

拡大

百四十丁石灯籠の拡大写真をご覧ください。

百四十丁石の上に後から灯籠の火袋を置いて、丁石灯籠にしたことがわかります。丁石は文化5(1808)の建立ですが、灯籠機能が付与されたのは、いつでしょうか。

道

南に進みます。

起点石

中府に在る起点石です。従是金毘羅江百五拾丁 とあります。この距離は、何処から何処までの距離でしょうか。つまり、この起点石は最初からここに在るのか、それともどこかから移されてきたのでしょうか?

起点石

前述のように中府には出口番所が置かれていましたから、この起点石は最初からここに在り、百五十丁は、中府口を起点とする高灯籠までの距離を示している、との考えが一般的です。写真奥に金刀比羅宮一の鳥居が見えていることからも、ここが起点であるとの考えには、説得力があります。ただ前掲の百四十丁石との整合性が問題ですが。

そんなこともあってか、別の考えもあるようです。元は丸亀湊に在って、丸亀湊(川口)から高灯籠までの距離を示す起点石である、との考えです。

中府の大鳥居

明治4(1871)建立の、金刀比羅宮一の鳥居です。

時は江戸から明治に移り、すでに社名は、金毘羅宮から金刀比羅宮に改称されています。しかし「こんぴら詣り」の隆盛に、いまだ陰りはないようです。

鳥居脚部

脚部に、建立に関わった人たちの名が記されていますが、その出身地は、丸亀県の他、大阪府堺、山口県、青森県など、全国に広がりをみせています。

平成の丁石

平成の道標です。距離は、前述の起点石から測っています。丸亀街道の認知を高めようとの、意気込みがうかがわれます。

なおこの角が、前記の「中府三軒家」の三つ角です。

戦争反対

香川県を歩いていると、旧社会党の系譜を継ぐ社民党のポスターや看板を、ちょくちょく見かけます。こう言っては申し訳ないのですが、他ではあまり見かけないことです。あるいはこれは、元社会党委員長・成田知巳さんが播いた種なのかもしれません。

山北八幡神社

旧丸亀の産土神社、山北神社です。

元は(丸亀城が建っている)亀山に鎮座していましたが、城が築かれた関係で、現在地に遷ってきました。山の南に遷ってきたわけで、「山北」とは矛盾することになりましたが、社名は「山北八幡宮」のままです。そればかりか周辺の町名=柞原(くばら)までもが、全部ではありませんが社名に合わせ、山北町に変わっています。(現在、山北八幡宮の周りには柞原町と山北町があり、神社は山北町に属しています)。

境内の由緒書

この辺の事情を境内の由緒碑は、次にように記しています。

・・ 慶長七年(1871)国守生駒一 正西讃鎮護の為め亀山に築城し、故を以て当社を柞原郷(くばら郷)王子森に遷座して社殿を造営し・・

・・ 然れども社号は山北八幡宮と唱え奉れり。

本殿

現在地に遷座する前、亀山に鎮座していた頃の山北八幡宮について、境内由緒書は三つの創建譚を紹介しています。

1、 宝暦の社記によれば、当社往昔は船山に鎮座ありて船山大明神と奉称せらりしか、船山後に亀山と称すせらるるに至り随って、亀山大明神と称えらるるに至れりとありて伝うる所によれば、往古亀山は船山又は浪越山と称せられ、海潮山のふち迄満ち来りしを以って北の山に於て船を造り又修理せしより船山と称したり。後年此の沖に大亀来たりしを捕えて朝廷に献ず。以来沖を丸亀沖と称し、船山を亀山と称するに至れりと言う。

山北八幡宮は初めは船山大明神と、後年、大亀が出現し、亀山大明神と呼ばれるようになったとのことです。下線部「北の山に於て」が「山北」の興りにかかわると思われますが、今ひとつ、はっきりしません。

社叢

2.道隆寺温故記には、延久五年秋八月祐善法印勅を奉じて、当社外四ヶ處に八幡宮を創建すとあり。

道隆寺の祐善法印大和尚が五座の八幡宮を創建した。その内の一座が山北八幡宮だというのですが、ご記憶でしょうか、前号に記した葛原(かずはら)正八幡宮もまた、道隆寺12世祐禅(善)が創建した、八幡神社五座のうちの一座でした。犬も歩けば棒に当たるではありませんが、こんな道隆寺繋がりの出会いも、楽しいものです。

社叢

3.応保年間(12C 後半)、崇徳天皇 鵜足郡(うた郡) 亀山の北に登り給い・・亀山古くは鵜足郡に属せしと・・遥に山城国雄徳山(石清水八幡宮)の大神を拝し給う。依てその跡に小祠を営み、山北八幡宮と奉称すとも言う。

やはり・・と言えば失礼でしょうか。しかし思っていたとおりに讃岐院・崇徳天皇が登場してくださいました。崇徳天皇と石清水八幡宮、最強の組み合わせではありませんか。

さて、丸亀湊からの金毘羅街道、いかがでしたでしょう。

一挙に高灯籠まで、とも思いましたが、ちょと長すぎてしまいます。後半は次号でのお楽しみ、といいうことにさせてください。

次回更新予定は、10月7日です。更新遅れがないよう、頑張ります。

コロナに、熱中症に、台風に、どうかくれぐれもお気をつけください。

この記事のトップへ アルバムの目次へ

念のため。

この遍路行記は、昨年12月初旬から中旬にかけての、区切り歩きを基にしたものです。

丸 亀 城

丸亀城

丸亀には札所がありません。けれど素通りはできません。

まず名城・丸亀城を訪ね、次に丸亀湊から、江戸時代の金毘羅詣りの道を高灯籠まで、歩いてみようと思います。

石垣

丸亀城は、標高66㍍の自然の山・亀山(後述)を高石垣で固めた平山城の名城で、亀山城とも呼ばれています。応仁年間(1467-8)、細川氏の被官・奈良氏の支城として、まず築城されました。

その後、慶長2(1597)から同7年にかけて、高松藩の生駒氏が本格的築城をすすめましたが、元和元(1615)、徳川幕府が一国一城令を発令。丸亀城は生駒・高松藩の支城であるため、廃城のやむなきに至ります。

石垣

ところが皮肉にも、生駒家に起きた不幸が、丸亀城に復活のチャンスをもたらすこととなりました。生駒家が、お家騒動(寛永17の生駒騒動)を起こした咎で、改易されたのです。

生駒家改易の後の讃岐が、東讃岐の高松藩と、西讃岐の丸亀藩に分割されたことにより、丸亀城は今度は、丸亀藩の城として、活用されることになりました。

石垣

寛永18(1641)、丸亀城に山崎甲斐守家治が入封してきました。(高松藩には翌年、水戸徳川家初代藩主・徳川頼房の長男・頼重が入封)。

この転封は、瀬戸内の島々にいたキリシタンの蜂起に備えたもの、とも言われています。なるほど、そう考えると、なぜ丸亀城がかくも戦仕立ての城であるか、その理由が分かるような気がします。家治は戦国の気風を残す武将で、築城名人であったと言われています。丸亀に来る前の領地は、島原の乱後の天草でした。この「復興」に辣腕をふるったことが評価され、丸亀に移されたのかもしれません。

天守

山崎家による統治は、16年という短い期間でした。山崎家治が慶安元(1648)、城の完成を見ることなく死去し、明暦3(1657)、山崎家は嗣子なき故に絶家。生駒家につづいて改易となります。

しかし、短い治世にもかかわらず山崎家治は、今日の丸亀の基礎を築いた人とも言われています。彼の築城は信長の安土城や秀吉の大坂城を手本にしたもので、城下町形成をも視野に入れたものでした。

天守の小屋組

山崎氏の後に入ってきたのが、播州竜野の京極氏でした。丸亀城とその城下の完成は、京極氏にゆだねられ、ようやく万治3(1660)、完成します。

京極氏による丸亀経営は、明治まで続きました。なお多度津藩は、元禄7(1694)、丸亀藩から1万石を分与され立藩した、丸亀藩の支藩です。

讃岐富士

城の東方向に讃岐富士が見えます。

金毘羅さんのお山

南に見えるのは、金毘羅さんのお山です。

丸亀湊から金毘羅道

♫ 金毘羅船々 追風に帆かけて シュラシュシュシュ

まわれば 四国は 讃州 那珂の郡 象頭山 金毘羅大権現 一度まわれば・・

丸亀港の金毘羅船模型

金毘羅船という、日本初の旅客船が就航したのは、江戸中期のことでした。延享元(1744)とも 宝暦3(1753)ともいわれています。

浪花(大坂)の川湊から

→室津(兵庫県たつの市)

→牛窓(岡山県瀬戸内市)を経て、

→田の口、下津井(岡山県倉敷市)に寄港し、

→対岸の丸亀(や多度津)にやって来るのが、基本的な航路だったようです。

金毘羅船

田の口への寄港は、ここに瑜伽(ゆが)大権現があるからでした。瑜伽大権現は金毘羅さんとの「両まいり大権現」ですから、素通りすれば片参りとなって、’おかげ’ がすくなくなってしまします。 ( →H30春 6 ) 、となれば立ち寄らぬわけにもまいりません。

伊勢参りを筆頭に、寺社参拝の「旅」が庶民の中に広がりをみせる中、寺社もいろいろ工夫して、「集客」を図りました。金毘羅さんのヒット企画には「代参」があります。石松などの人間だけでなく、狗や樽にも代参させました。こんぴら狗、流し樽の工夫です。

象頭山図(名所図会より)

江戸時代も後期に至ると、丸亀湊に入津する金毘羅船は、’引きも切らず’の状態だったと言います。

上陸した参詣者は「蟻の熊野詣で」もさながらに、列をなし、およそ3里先の金毘羅さんを目指しました。

高灯籠

金毘羅宮を目指す人たちには、高灯籠が見えていました。金毘羅宮の麓にある灯籠で、高さ27メートルだとか。

高灯籠は、丸亀湊からも見えたといいます。いえ、見えるべく高灯籠は、発願の安政元(1854)以来6年を経て、万延元(1860)、建てられました。

共用道標

列なす善男善女の中には、「お四国さん」の姿もありました。金毘羅船に乗り合わせ、丸亀に来た人たちです。

この先には金毘羅さんだけでなく、我らが大師所縁の、善通寺さんもあります。それは1番にも88番にも匹敵する札所ですから、ここに「お四国さん」がいるのは、当然といえば当然でした。

写真の道標は、そのことを証すかように、「こんぴら ぜんつうじ へんろみち」と、仲よく3つの道を案内しています。

四国遍礼霊場記に載った金毘羅図

金毘羅詣りの人たちと四国遍路の人たちが親和的な関係にあったことは、寂本さんの「四国遍路霊場記」の記述からもうかがうことができます。「霊場記」は(札所ではないのに)金毘羅図を掲載した上で、次のように記しています。

・・金毘羅は順礼の数にあらずといへども、当州の壮観名望の霊区なれば、遍礼の人当山に往詣せずといふ事なし。

地図

丸亀駅観光案内所でいただいた地図です。地図は10ページの冊子になっていて、全体図から部分詳細図を検索できるようになっています。簡単な解説もついています。

これを頼りに私は、丸亀港から金毘羅宮の高灯籠まで、約3里を歩いてみました。以下は、その記録です。なお金毘羅さん本体については、(→H21秋 4)をご覧ください。

丸亀湊図(上掲地図より)

丸亀湊はまず、福島湛甫(たんぼ)から始まりました。文化3(1806)に築造された船溜まりで、写真の右下部分です。福島町に近いので、福島の名が冠せられました。

次いで天保4(1833)、新堀湛甫が築港されました。写真の左下部分です。金毘羅参詣客の増加により、福島堀湛浦だけでは対応しきれず、新しく掘った湛甫です。それで、「新堀」湛甫です。

丸亀湊は、この二つの湛甫と、その間の、西汐入川河口を拡張して造った、内堀湛甫とで構成されていました。

新堀湛甫

現在の新堀湛甫です。かつては丸亀湊の本体でしたが、今では丸亀港の内港になっています。

つまり現在の丸亀港の埠頭など諸施設は、旧丸亀湊の外に、海面を埋め立てて建てられたものです。

丸亀港

それぞれ後述しますが、江戸講中灯籠 ・ 通称太助灯籠、 瀬山登像、そして背後に、京極大橋が見えています。

写真の地点が前掲・丸亀湊図の何処に当たるかは、(埋め立てなどの関係もあり)正確には分かりません。図に描かれた新堀湛甫や江戸講中灯籠の位置から、おおよその見当をつけてください。

京極大橋

京極大橋は港の東と西を結び、(これまで何回も登場した)さぬき浜街道の橋となっています。橋の名は、江戸時代の丸亀藩主家・京極氏に因んでつけられました。

京極大橋が架かっている水路は、昔の丸亀湊である内港と、その外に増設された新丸亀港を結ぶ水路です。写真奥が新丸亀港。写真手前の右方向が新堀湛甫(内港)。左方向が福島湛甫です。

京極船魂神社

京極大橋の西袂下に京極船魂神社があります。海上の守り神として、住吉三神・・底筒之男神(そこつつのお神)・中筒之男神(なかつつのお神)・上筒之男神(うわつつのお神)・・を祀っています。

京極藩の初期には、西汐入川の河口付近の、船手濱之町(俗称・船頭町)と呼ばれていた所に在りましたが、海面埋め立て工事の関係で山北八幡神社(後述)に遷り、平成16(2004)、ふたたび元の所在地に近い現在地に戻っています。

太助灯籠

高さ約5.3㍍だそうです。灯籠は金毘羅大権現への信仰の証であり、また金毘羅船を導く、航路標識でもありました。

丸亀湊には同様の灯籠が、(前掲図に見られるように)新堀湛甫にあと2基、福島湛甫にも2基ありましたが、(前号の一太郎やぁーいの像と同様に)戦時中、金属類回収令により供出され、この一基だけが残っています。

奉納

江戸の金毘羅千人講が造った江戸講中灯籠ですが、八十両もの大金を奉納した塩原太助に因んで、太助灯籠と通称されています。八十両は、現在の価値では、おそらく一千万は超えるのでしょうね。

塩原太助は、「本所に過ぎたるものが二つあり 津軽屋敷に炭屋塩原」と唄われた、江戸本所相生町二丁目の豪商で、炭団を工夫して売り出し、巨利を得たといわれています。初代三遊亭圓朝が創作した人情噺、塩原多助一代記のモデルとしても知られています。なお奉納者は、塩原太助を筆頭に、大口小口、計1357人を数えるとのことです。

瀬山登像

瀬山登は、天明4( 1784)の生。京極丸亀藩の江戸留守居役として在府中、金毘羅千人講を組織。参詣客の誘致、その受け入れのための新堀湛甫、金毘羅灯籠など、インフラ整備に尽力したそうです。また、丸亀うちわ「硝子うちわ」の考案者としても知られています。

丸亀うちわは江戸初期、すでにその製法が確立されていたと言います。慶長5(1600)、丸亀の旅僧が製法を熊本に伝え、それが「来民うちわ」の始まりとなったとも言います。また有名な丸金印のうちわは、寛永10(1633)、金毘羅大権現の別当・宥睨(ゆうげん)の考案になると伝わります。

金毘羅灯籠

太助灯籠のほぼ対面に、みなと公園があり、その入り口に石灯籠が建っています。

元は中府三軒家(後述)に建っていたもので、三基ありましたが、そのうちの二基が、此所に遷されています。残る一基は、(見落としてしまいましたが)金倉寺に遷されているそうです。

金毘羅灯籠

天明八年 備前岡山 古手屋中

天明八年は、西暦1788年です。古手屋(ふるて屋)は、古着や古道具を売買する店をいいます。英語のsecondhand (お古・セコハンの語源)に似た言い表し方で、面白いです。

玉積神社

新堀湛甫沿いに北東方向へ移動すると、玉積神社があります。

江戸時代には、金毘羅宮遙拝所だった所ですが、明治期、神仏分離令により、社名、祭神ともに改められました。

案内板によれば、新堀湛甫の掘削で出た残土を積み、その上に丸亀藩大坂蔵屋敷の神社を奉遷したのが創まり、とのことです。

玉積神社扁額

遙拝所であった名残でしょう。金刀比羅宮の扁額がかかっています。「金毘羅」ではないということは、この扁額は明治以降のものだということです。

なお、小さな狛犬を乗せた珍しい灯籠にも、ご注目ください。

象頭山

境内の建物に「象頭山」の扁額がかかっていました。言うまでもなく、♫象頭山金毘羅大権現・・の象頭山です。元は、もっと然るべき所に架かっていたのだと思います。

駅前灯籠

丸亀港を起点とする「こんぴら街道」は、予讃線を越えて南に向かいます。

が、その前に、お大師さんにかかわる2ヶ所を訪ねてみます。いずれも丸亀駅北口近くです。

1ヶ所は、真言宗御室派の西山寺(せいさん寺)です。藤原時代末期の木造釈迦如来座像を伝えているといいます。

七宝山

山号は、・・これが見たかったのですが・・やはり七宝山でした。

観音寺以降、七宝山を号する寺院を、いくつ見たことでしょう。弘法大師が埋めたと伝わる「宝」は、むろん金銀財宝などではなく、信仰の核心に迫る「宝」であったのでしょう。

大師堂

もう1ヶ所は、大師堂です。看板に説明があるのですが、薄くなっていて読めません。

ただ、ビルの谷間にありながら、近隣住民の篤い信仰で守られている、・・そんな印象を強く受けました。

こんぴら街道シール

シールにしたがって予讃線を渡り、南に進みます。

ただし、このシール、数は多くないので、遍路道のシールほどの頼りがいは、ありません。

浜町

浜町です。私はこれから、富屋町→堀端(丸亀城外堀)→南条町→農人町(のうにん町)→中府町(旧名・餌差町)→中府三軒家→山北町・・と歩きます。

富屋町

富屋町はかつてはアーケード街でしたが、近年取り払ったようです。

生き残りをかけ、商店街は様々の工夫をしていますが、なかなかに・・。

左下の「シャッターアート in 商店街」は、もちろん夜間を想定した企画ですが、ややもすれば昼間も展示されてしまうことになるのは、残念なことです。

妙法寺

通称・蕪村寺。讃岐の俳句仲間を訪ねた与謝蕪村が、しばらく滞在した寺とのことです。

滞在中に蕪村が描いた「紙本墨画蘇鉄図」(国重文)を今に伝えてています。

句碑

門を出れハ我も行く人秋の暮れ 蕪村

長尻の春をたたせて棕梠の花 蕪村

常夜灯 道標

金毘羅大権現の灯籠と、二基の道標が建っています。

灯籠は、当初は福島湛甫の突堤に建っていたそうですが、明治に入って寿覚院門前に移され、さらに平成になって、現在地に移されています。

道標は、明治9(1876)、寿覚院門前に建てられたものが、平成になって灯籠と一緒に、当地に遷されました。

寿覚院は、丸亀藩家 の 山崎氏(前述)の菩提寺で、十一面観音を本尊としています。

道標

道標の上部については前述しました。「こんぴら ぜんつうじ へんろみち」が仲良く案内されています。

下部には、「往昔 金毘羅大権現・・ 当山十一面観音菩・・」と刻まれています。当山=寿覚院が祀る十一面観音菩薩は、かつては金毘羅大権現の本地仏であった、との意味ですが、明治9(1876)建立の道標としては、少々「思い切った」内容といえるかもしれません。それは、神仏判然令・・布告は明治元 (1868)・・の主旨に反する内容だからです。とまれ、神仏判然令への抵抗をも思わせて、貴重な史料道標であると思います。

灯籠基壇

「大坂(商標)講中」とあり、下の段には、講の人たちの、沢山の名前が刻まれています。

なお説明板によれば、他の面には金毘羅宮と88ヶ所各霊場への距離などが記されているそうですが、立ち入りが出来ないため、確認できませんでした。

こんぴら道標

上記灯籠の近くに立つ道標です。南条町有志が明治13(1880)に建立。

すく こんぴら 左 こんひら道

「すく」は、直進です。

道

旧家も残っています。

田宮坊太郎

すく こんぴら道 右(手差し)金毘羅御利生 田宮坊太郎墓所

田宮坊太郎は、金毘羅歌舞伎「金毘羅利生記」の主人公として、広く知られていました。子供の私も知っていました。金毘羅詣りで観た人たちの口を通して、全国に広がったのです。

「金毘羅利生記」は、坊太郎が金毘羅大権現の神助を得て、父の敵を討つ物語です。実在したかどうかは分かりませんが、寛永元(1624)生、没年不詳とされています。

金毘羅灯籠

いかにも古い道を思わせる曲がり具合です。その角に建つ灯籠は、建立当時のまま、同じ場所に在るといいます。

拡大

農人町、南条町の金毘羅講による寄進です。全国各地からの寄進灯籠が並び立つ中、地元も負けてはいられません。

鶏鳴軒の道標

大正3(1914)、鶏鳴軒という散髪屋さんが建てた道標で、金毘羅街道ではもっとも新しいものだそうです。

読みにくいですが、「西 ぜんつうじことひら道」「北 汽車海岸へんろ道」「南 このさきだいせん阿波街道」と刻まれているようです。

「汽車」とは、停車場の所在を示したものです。写真の直進の道は県道204号ですが、路線名は今でも、丸亀-停車場線、です。

鶏鳴軒の道標

「阿波街道」は、明治期に建設された「四国新道」の案内です。四国新道は、財田村(現三豊市)出身の政治家・大久保諶之丞さんが計画し実現させたもので、四国三県(愛媛・徳島・高知)をつなぐ幹線道路でした。(当時、香川は愛媛に含まれており、四国は三県だった)。大久保さんが拓いた新道については、 (→H21秋 1) (→H21秋 2) でも紹介しています。ご覧ください。

「だいせん」は、雨乞いや安産祈願で知られた大川山のことでしょう。1059㍍。香川で二番目に高い山です。

中府町

中府(なかぶ)という地名は、かつてここに、(金毘羅舟々の唄でお馴染みの)那珂郡の府庁があったことからついた名前です。府庁を置いたのは他の誰あろう、讃岐の国司・菅原道真さまでございます。讃岐府中については、 (→H25 初夏 ⑧) をご覧ください。

百四十丁石灯籠の角

斜めの合流しています。この角も、古い道を思わせます。奥に見えるのは、百四十丁石灯籠です。

なお、この手前に江戸時代、中府口・出口番所がありました。これより外が「城外」というわけです。

拡大

百四十丁石灯籠の拡大写真をご覧ください。

百四十丁石の上に後から灯籠の火袋を置いて、丁石灯籠にしたことがわかります。丁石は文化5(1808)の建立ですが、灯籠機能が付与されたのは、いつでしょうか。

道

南に進みます。

起点石

中府に在る起点石です。従是金毘羅江百五拾丁 とあります。この距離は、何処から何処までの距離でしょうか。つまり、この起点石は最初からここに在るのか、それともどこかから移されてきたのでしょうか?

起点石

前述のように中府には出口番所が置かれていましたから、この起点石は最初からここに在り、百五十丁は、中府口を起点とする高灯籠までの距離を示している、との考えが一般的です。写真奥に金刀比羅宮一の鳥居が見えていることからも、ここが起点であるとの考えには、説得力があります。ただ前掲の百四十丁石との整合性が問題ですが。

そんなこともあってか、別の考えもあるようです。元は丸亀湊に在って、丸亀湊(川口)から高灯籠までの距離を示す起点石である、との考えです。

中府の大鳥居

明治4(1871)建立の、金刀比羅宮一の鳥居です。

時は江戸から明治に移り、すでに社名は、金毘羅宮から金刀比羅宮に改称されています。しかし「こんぴら詣り」の隆盛に、いまだ陰りはないようです。

鳥居脚部

脚部に、建立に関わった人たちの名が記されていますが、その出身地は、丸亀県の他、大阪府堺、山口県、青森県など、全国に広がりをみせています。

平成の丁石

平成の道標です。距離は、前述の起点石から測っています。丸亀街道の認知を高めようとの、意気込みがうかがわれます。

なおこの角が、前記の「中府三軒家」の三つ角です。

戦争反対

香川県を歩いていると、旧社会党の系譜を継ぐ社民党のポスターや看板を、ちょくちょく見かけます。こう言っては申し訳ないのですが、他ではあまり見かけないことです。あるいはこれは、元社会党委員長・成田知巳さんが播いた種なのかもしれません。

山北八幡神社

旧丸亀の産土神社、山北神社です。

元は(丸亀城が建っている)亀山に鎮座していましたが、城が築かれた関係で、現在地に遷ってきました。山の南に遷ってきたわけで、「山北」とは矛盾することになりましたが、社名は「山北八幡宮」のままです。そればかりか周辺の町名=柞原(くばら)までもが、全部ではありませんが社名に合わせ、山北町に変わっています。(現在、山北八幡宮の周りには柞原町と山北町があり、神社は山北町に属しています)。

境内の由緒書

この辺の事情を境内の由緒碑は、次にように記しています。

・・ 慶長七年(1871)国守生駒一 正西讃鎮護の為め亀山に築城し、故を以て当社を柞原郷(くばら郷)王子森に遷座して社殿を造営し・・

・・ 然れども社号は山北八幡宮と唱え奉れり。

本殿

現在地に遷座する前、亀山に鎮座していた頃の山北八幡宮について、境内由緒書は三つの創建譚を紹介しています。

1、 宝暦の社記によれば、当社往昔は船山に鎮座ありて船山大明神と奉称せらりしか、船山後に亀山と称すせらるるに至り随って、亀山大明神と称えらるるに至れりとありて伝うる所によれば、往古亀山は船山又は浪越山と称せられ、海潮山のふち迄満ち来りしを以って北の山に於て船を造り又修理せしより船山と称したり。後年此の沖に大亀来たりしを捕えて朝廷に献ず。以来沖を丸亀沖と称し、船山を亀山と称するに至れりと言う。

山北八幡宮は初めは船山大明神と、後年、大亀が出現し、亀山大明神と呼ばれるようになったとのことです。下線部「北の山に於て」が「山北」の興りにかかわると思われますが、今ひとつ、はっきりしません。

社叢

2.道隆寺温故記には、延久五年秋八月祐善法印勅を奉じて、当社外四ヶ處に八幡宮を創建すとあり。

道隆寺の祐善法印大和尚が五座の八幡宮を創建した。その内の一座が山北八幡宮だというのですが、ご記憶でしょうか、前号に記した葛原(かずはら)正八幡宮もまた、道隆寺12世祐禅(善)が創建した、八幡神社五座のうちの一座でした。犬も歩けば棒に当たるではありませんが、こんな道隆寺繋がりの出会いも、楽しいものです。

社叢

3.応保年間(12C 後半)、崇徳天皇 鵜足郡(うた郡) 亀山の北に登り給い・・亀山古くは鵜足郡に属せしと・・遥に山城国雄徳山(石清水八幡宮)の大神を拝し給う。依てその跡に小祠を営み、山北八幡宮と奉称すとも言う。

やはり・・と言えば失礼でしょうか。しかし思っていたとおりに讃岐院・崇徳天皇が登場してくださいました。崇徳天皇と石清水八幡宮、最強の組み合わせではありませんか。

さて、丸亀湊からの金毘羅街道、いかがでしたでしょう。

一挙に高灯籠まで、とも思いましたが、ちょと長すぎてしまいます。後半は次号でのお楽しみ、といいうことにさせてください。

次回更新予定は、10月7日です。更新遅れがないよう、頑張ります。

コロナに、熱中症に、台風に、どうかくれぐれもお気をつけください。

この記事のトップへ アルバムの目次へ

さて、今号は「丸亀城 丸亀湊から金毘羅詣りの道(前半)」で、丸亀城を起点に、丸亀湊から金毘羅への丸亀街道の前半です。 ここでの最高の見所は、石垣の高さと美しさの丸亀城で、「日本一の名城」であると天恢は固く信じております。 二巡目の折、遍路道から脇道に入り、大手門から丸亀城を見たときの感激は忘れることはできません。 その2年後に丸亀城だけの見物目的で、城内・城外、四方八方くまなく駆けずり回り、写真を撮りまくりました。 しかし、この名城も2年前の西日本豪雨で石垣の一部が大きく崩れ、現在、復旧工事が進められていて、高く美しい石垣の一日も早い復元が待ち望まれます。

それと、四国の道は全て金毘羅に通じるそうで、中でも特に利用者が多かった高松街道、丸亀街道、多度津街道、阿波街道、伊予・土佐街道は「金毘羅五街道」と呼ばれています。 江戸時代には金毘羅信仰が盛んになり、全国各地から参詣者がやってきました。 この「楽しく遍路」でも、これらの街道筋には参詣者やお遍路さんが道に迷わないように幾つもの道標、丁石、常夜燈が道端に置かれている光景が幾度も紹介されてきました。

ついでながら、「金毘羅五街道」の中で丸亀街道と多度津街道は、お隣同士で距離的にそう遠くありません。 多度津については、今回のシリーズ(R1初冬 7) 「海岸寺奥の院~佛母院」で登場しましたが、当時のこの地の繁栄ぶりと金毘羅信仰が盛んであったかを物語っています。 資料によれば、遠国からの参詣者の上陸港が丸亀と多度津であり、備前(岡山)より上方の参詣客は丸亀へ、中国・九州など西国からは多度津に上陸していたとのことです。 .

さてさて、今回のタイトル「そんな時代もあったねと いつか話せる日が来るわ~」は、1975年に発表されたシンガーソングライター・中島みゆきさんの「時代」の一節です。 別バージョンがたびたび作られ、他の多くの歌手によってもカバーされていますので、世代を超えて愛され、歌われてきた歌です。 前号のコメントを投稿した時に、次号タイトルは元気と意欲が湧いてくるこの曲でと心に決めておりました。 コロナが止まず まん延する時代ですが、

♪そんな時代もあったねと いつか話せる日が来るわ

あんな時代もあったねと きっと笑って話せるわ

だから今日はくよくよしないで今日の風に吹かれましょう~

いつの日か、この歌をカラオケで、大声で歌える時代(とき)が来ることを願ってやみません。

彼岸花は雨の後、一斉に咲いて美しいのだとか。私の好きな花です。今年は無理でも来年には、見にゆきたいものです。

五街道のこと、書き落としていました。よく気づいてくださって、補足してくださいました。

丸亀街道と多度津街道の住み分けなど、興味深い内容です。出来れば次号で、私もいくらかふれてみたいと思います。

丸亀城の石垣崩落のことは、まったく知りませんでした。うかつと言うほかありません。

早速ネットで調べてみると、高石垣であるだけにいっそう、無惨な姿とみえました。

復旧は困難な作業となるでしょう。実際、完工は早くも、当初予定よりも半年ほど遅れる見込みとか、丸亀市のHPで報じられています。他にもやるべき事が多々ある今この時ですが、なんとかやり遂げてほしいと願っています。

同HPによれば、丸亀市は石垣修復のための募金をしています。ちょうど丸亀城をブログに取りあげているのも何かの御縁です。私はわずかばかりの志を届けるつもりでいます。

心配事といえば、お遍路宿や民宿のことがあります。コロナ禍以前にも、多くの宿や民宿が廃業に追いやられていた状況を、私たちは知っています。これに加えてコロナ禍です。遍路が激減しているにちがいない今、はたして遍路宿や民宿は、どのような苦境の中にあることでしょう。

遍路宿のネットワークを欠いては、「遍路文化」は成り立ちません。

・・この辺で宿をとりたいと思う人が一人でもいるかと思うと、なかなか止められなくてね。

こんな人たちのご好意に、「遍路文化」は支えられてきました。

なんとか切り抜けていてほしいと、今は願うばかりですが、なにか支援の方法は考えられないものでしょうか。

受けたお接待の一つ一つを思い出す度、何かお返しをしたいとの思いが募ります。

♫一人の小さな手 何もできないけど

それでも みんなの手と手をあわせれば

何かができる 何かができる