まいど

久しぶりに書こうかと。

ゲートリバーブってのは、えっと…まあ、加工された音色って言うか、エフェクトの一種です。

ゲートエコーとか言ったりもします。

今ではもういちいち加工して作ったりはしないと思います。

どんなエフェクトなのかってえと。

まあ、なんかを叩いた音で書いてみますね。

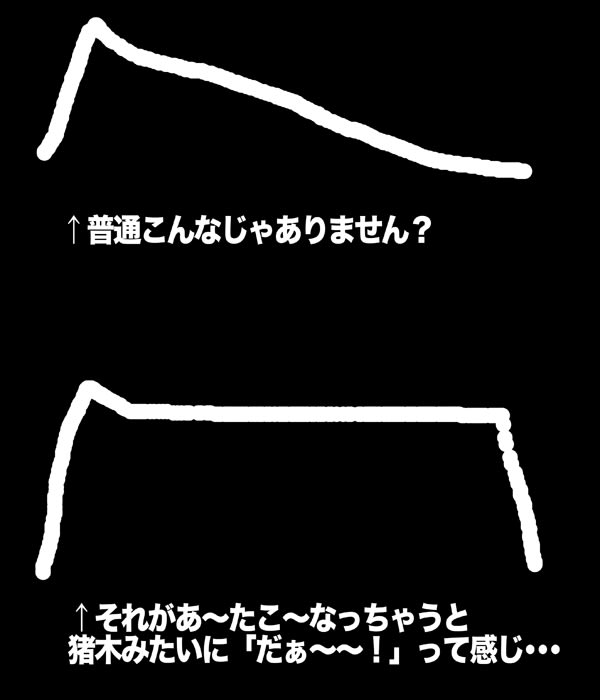

普通の残響音ってのは緩やかなカーブを描いて音が減衰していきますよね?

「貴方はだんだん眠くなる」ってやつですよ…え…違う?

よく言う「右肩下がり」ってやつですよ! え?これも違う?? そりゃ右肩上がり?

久しぶりに書こうかと。

ゲートリバーブってのは、えっと…まあ、加工された音色って言うか、エフェクトの一種です。

ゲートエコーとか言ったりもします。

今ではもういちいち加工して作ったりはしないと思います。

どんなエフェクトなのかってえと。

まあ、なんかを叩いた音で書いてみますね。

普通の残響音ってのは緩やかなカーブを描いて音が減衰していきますよね?

「貴方はだんだん眠くなる」ってやつですよ…え…違う?

よく言う「右肩下がり」ってやつですよ! え?これも違う?? そりゃ右肩上がり?

んだよ!じゃあ何なんだよ!!

あ、あたしが説明しなきゃあかんかったわ…

あれよ…誰彼の人気がどうのとか、菅内閣の支持率みたいな感じ…

支持率じゃあ最初から低すぎて話にならねえじゃねえか…

まあ、解りますよね?

まあ、解んなくてもイイや…(イイの??)

はは

あ、あたしが説明しなきゃあかんかったわ…

あれよ…誰彼の人気がどうのとか、菅内閣の支持率みたいな感じ…

支持率じゃあ最初から低すぎて話にならねえじゃねえか…

まあ、解りますよね?

まあ、解んなくてもイイや…(イイの??)

はは

ま、普通の音はそういうもんなのさ。

昔は音が消えた後に、サーノイズってのが必ずあったのよ。

耳鳴りのような…サーってノイズが…(まて、耳鳴りはキーン?)

特にアナログのテープレコーダーには付き物でね。

磁性体の磁気テープには、このサーノイズってのが絶対に逃れられないノイズだったのですよ。

他にも電子機器にはハムノイズ(ブ~ンってやつね?)とか、昔のレコーディング現場には無くてはならないお友達だったのです。

そんで「こんな連れいらねえよ!」って思って作られたのがノイズゲートってエフェクター。

音楽の世界でも記録媒体は年々安くなっているのです。vol.2

ここでも語ってるdbxというノイズリダクションシステムもそれに相当するのですが。

こいつは根本が違うので…

ノイズゲートってのは、音が減衰した後のノイズを回路内で切ってしまうやつなのです。

つまり、音を消しちゃうのね。

FOSTEX3070コンプレッサーリミッター

こいつの中にもその回路が組み込まれてました。

コンプリミッターってのは理論的に小さな音と大きな音の格差を小さくしてしまうので、小さな音が大きくなってしまうって事になるんです。

て事は、ノイズも大きくなってしまうという事になるので、ノイズゲートという回路も持ち合わせているのが通常でした。

ただ、音ってのは緩やかに減衰していきますから。

セッティングを間違えて、まだ鳴っている音も早めに消えてしまうっていうオチに、結構なりがちでした。

でも、エフェクトってのは順番ってのが確立してまして。

ノイズゲートはコンプリミッターの後…そしてレコーダーに入るって風に…

そんで、レコーダーからの再生音に残響シミュレートをしていくという風に必ず順番が決まっているのです。

だから、残響音を後でのせる事が出来るので結構アバウトなセッティングしたりしてました。

理屈としてはよ~っく考えると判ると思います…各エフェクトの仕事を知っていればの話

で、

タイトルの<ゲートボール>じゃねえや…(オヤジ…)

<ゲートリバーブ>ってのは「じゃあ何なんだよ?」って事になりますわね?

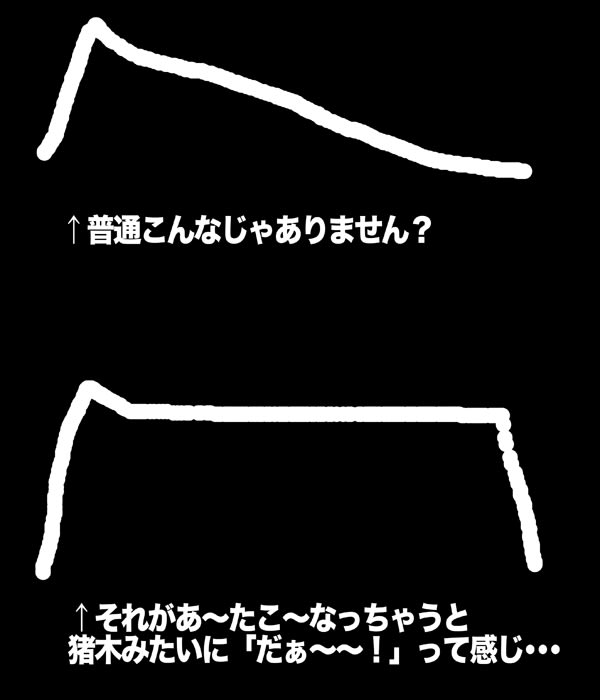

そこでこの画像。

アホな画像だ…

アホだけど何となく判っちゃったりしません??

えっと…リバーブの後にゲートをかましちゃうって使い方なんです。

しかも残響をかなり強めに入れて、ノイズゲートでバッサリと音を遮断してしまうというやり方です。

これをやり始めたのが誰って話になると、正直知りません。

自分の聴いた範囲での事だと、YMOとかYESとかジェネシスとか…テクノ系、プログレッシブ系とかに多かった気がします。

ピーターガブリエルとかフィルコリンズとかマイクオールドフィールドとかケイトブッシュとか…

イギリス系のミュージシャンからはかなり聴けた音だった気がします。

主に打楽器に多いんですけど、YESなんかはキーボードにこれを使った初めての人達じゃないかと…

トレヴァーラビンだったかなあ…?思ってるだけですけどね?

多分皆さんよく聴くと思うんですけど

Owner Of A Lonely Heart

この曲は有名ですよね…スティーブハウのギターがカッケ~~

そこかしこに入ってますよね、ゲートの掛かったギャーッ!ってシンセ音。

ギターにも使ってますわねえ…すげえすげえ…。

これって当時衝撃でした。

「うっわ〜カッコイ~~~~~!!」

って感じでしたよ?鳥肌立ちましたからね…

おかげでインスパイアされすぎて、似たようなアレンジやってしまいましたわ( ̄∇ ̄;)

ゲートはやってないですけど、全体のアレンジワークは真似真似でした…

Touch my desire

何となくなんだけどね…

あ~~あたしもパクってる~~~

ま、そんなこたあどうでもいいですが…

多分ですけど、この<エフェクト順番タブー>を破ったのはYMOのお三方だと思うんです。

何でもやってまえ~~!!的なこの三人がやったんじゃないかと、あたしは勝手に思ってます。

そんで、それにインスパイアされたのが海外の方なんじゃないかと…

フィルコリンズなどはドラマーなので強烈にドラム音に使ってました。

ソロ以前(被ってる時期もありますが)のジェネシス時代のAbacabでもタムに使ってます。

めっちゃカッコイイおっちゃん達のAbacab

くぅ~~~~禿げたおっちゃんでもカッケ~~~

この曲もTouch my desireで使ってます…パクってます…えへ…

だって、カッケ~~んだもん。

ゲートリバーブなんてさ、今はそんな言葉すら知らないミュージシャンばかりなんじゃないのかな?

なんつってもトーンジェネレーターというプリセットサンプリングシンセサイザーが普通になっちゃったから。

シーケンサーでMIDIチャンネル10を選択すると自然とドラムトラックが選択されて、鍵盤に音が割り当てられていて、

叩けばサンプリングされた本物の音が鳴るんだもん。

その音一つをサンプリングするために、どんな努力が為されたかなんて誰も考えたりしないでしょ?

ふわり(YouTubeにリンクしてます)

昔は音が消えた後に、サーノイズってのが必ずあったのよ。

耳鳴りのような…サーってノイズが…(まて、耳鳴りはキーン?)

特にアナログのテープレコーダーには付き物でね。

磁性体の磁気テープには、このサーノイズってのが絶対に逃れられないノイズだったのですよ。

他にも電子機器にはハムノイズ(ブ~ンってやつね?)とか、昔のレコーディング現場には無くてはならないお友達だったのです。

そんで「こんな連れいらねえよ!」って思って作られたのがノイズゲートってエフェクター。

音楽の世界でも記録媒体は年々安くなっているのです。vol.2

ここでも語ってるdbxというノイズリダクションシステムもそれに相当するのですが。

こいつは根本が違うので…

ノイズゲートってのは、音が減衰した後のノイズを回路内で切ってしまうやつなのです。

つまり、音を消しちゃうのね。

FOSTEX3070コンプレッサーリミッター

こいつの中にもその回路が組み込まれてました。

コンプリミッターってのは理論的に小さな音と大きな音の格差を小さくしてしまうので、小さな音が大きくなってしまうって事になるんです。

て事は、ノイズも大きくなってしまうという事になるので、ノイズゲートという回路も持ち合わせているのが通常でした。

ただ、音ってのは緩やかに減衰していきますから。

セッティングを間違えて、まだ鳴っている音も早めに消えてしまうっていうオチに、結構なりがちでした。

でも、エフェクトってのは順番ってのが確立してまして。

ノイズゲートはコンプリミッターの後…そしてレコーダーに入るって風に…

そんで、レコーダーからの再生音に残響シミュレートをしていくという風に必ず順番が決まっているのです。

だから、残響音を後でのせる事が出来るので結構アバウトなセッティングしたりしてました。

理屈としてはよ~っく考えると判ると思います…各エフェクトの仕事を知っていればの話

で、

タイトルの<ゲートボール>じゃねえや…(オヤジ…)

<ゲートリバーブ>ってのは「じゃあ何なんだよ?」って事になりますわね?

そこでこの画像。

アホな画像だ…

アホだけど何となく判っちゃったりしません??

えっと…リバーブの後にゲートをかましちゃうって使い方なんです。

しかも残響をかなり強めに入れて、ノイズゲートでバッサリと音を遮断してしまうというやり方です。

これをやり始めたのが誰って話になると、正直知りません。

自分の聴いた範囲での事だと、YMOとかYESとかジェネシスとか…テクノ系、プログレッシブ系とかに多かった気がします。

ピーターガブリエルとかフィルコリンズとかマイクオールドフィールドとかケイトブッシュとか…

イギリス系のミュージシャンからはかなり聴けた音だった気がします。

主に打楽器に多いんですけど、YESなんかはキーボードにこれを使った初めての人達じゃないかと…

トレヴァーラビンだったかなあ…?思ってるだけですけどね?

多分皆さんよく聴くと思うんですけど

Owner Of A Lonely Heart

この曲は有名ですよね…スティーブハウのギターがカッケ~~

そこかしこに入ってますよね、ゲートの掛かったギャーッ!ってシンセ音。

ギターにも使ってますわねえ…すげえすげえ…。

これって当時衝撃でした。

「うっわ〜カッコイ~~~~~!!」

って感じでしたよ?鳥肌立ちましたからね…

おかげでインスパイアされすぎて、似たようなアレンジやってしまいましたわ( ̄∇ ̄;)

ゲートはやってないですけど、全体のアレンジワークは真似真似でした…

Touch my desire

何となくなんだけどね…

あ~~あたしもパクってる~~~

ま、そんなこたあどうでもいいですが…

多分ですけど、この<エフェクト順番タブー>を破ったのはYMOのお三方だと思うんです。

何でもやってまえ~~!!的なこの三人がやったんじゃないかと、あたしは勝手に思ってます。

そんで、それにインスパイアされたのが海外の方なんじゃないかと…

フィルコリンズなどはドラマーなので強烈にドラム音に使ってました。

ソロ以前(被ってる時期もありますが)のジェネシス時代のAbacabでもタムに使ってます。

めっちゃカッコイイおっちゃん達のAbacab

くぅ~~~~禿げたおっちゃんでもカッケ~~~

この曲もTouch my desireで使ってます…パクってます…えへ…

だって、カッケ~~んだもん。

ゲートリバーブなんてさ、今はそんな言葉すら知らないミュージシャンばかりなんじゃないのかな?

なんつってもトーンジェネレーターというプリセットサンプリングシンセサイザーが普通になっちゃったから。

シーケンサーでMIDIチャンネル10を選択すると自然とドラムトラックが選択されて、鍵盤に音が割り当てられていて、

叩けばサンプリングされた本物の音が鳴るんだもん。

その音一つをサンプリングするために、どんな努力が為されたかなんて誰も考えたりしないでしょ?

ふわり(YouTubeにリンクしてます)

このふわりって曲にもゲートリバーブは使われてます。 スネアドラムの音はゲートスネアです…

でもこれも所詮は人のプレイだし、元々音源に入っているゲートリバーブスネアドラムの音色の一つにしか過ぎません。

マルチトラックレコーダーのチャンネル数が4チャンネルの時には、このゲートリバーブを使うにはチャンネルが無さ過ぎました。

ミキサーが豊富なチャンネルを持っていれば良かったんでしょうが…それも少ないし。

音源自体の出力がSTEREOだけだと(パラレル出力を持っていた音源も各種ありました)バラバラに音を録音できないし。

STEREOしか持ってないのをバラバラに録音するためには、後々シンクロさせたプレイが必要になるし…

シンクロさせたくてもシンクトラックの余裕なんか無いし…

って事で、実現は難しかったのです。

一つだけ、やれば出来るんだけどね?ってやり方があります。

それは、全ての音にゲートリバーブを掛けちゃうやり方…

ドラムで言えば、バスドラもスネアもハイハットもタムもシンバルも何もかも。

でもそれは正直出来ません…幾らなんでもビタミン過剰です。

今の自分の環境なら個別に音を作るのは何も面倒でもないし、なんて事ないです。

でも、これだけ音源が進化しちゃったら、あまり意味を成さないというのが正直なところでしょう。

反面、同じ音源が溢れてしまったら…そこにはもう<音の個性>を見出す事なんか出来無いんでしょうね。

Youtubeにしてもニコ動にしても自分が登録している音楽サイトにしても「個性って何だろう?」って世界でしかないです。

パソコンでしか音楽を聴かなくなり、Hi-Fiを忘れた現代人の耳しか持たない人達に音質を説いても馬の耳に念仏。

一口にゲートリバーブと言っても様々な形があります。

先ず、リスニング条件での出力チャンネル数に関して言えば、大体STEREOがデフォですよね。

スネアの音にゲートリバーブを付けるとして、スネアの音を録音するにはマイクでやります。

普通1本のマイクで録りますけど、ドラムセットを録る時にはタム用とかバスドラ用とかシンバル用とかハット用とか多種多彩な方法で録音します。

その中にはグラウンド用というのも立てたりします、これは大抵2本立てます。

まあ、実際はもう少し複雑なんですけど…

まあ、単一音としてのスネアで見ればマイク1本でレコーダーの1トラックにぶち込みます。

それを再生する際にゲートリバーブを付けるんですが…

この時点でスネアの音色として判断するか、添え物として判断するかでやり方が変わってきます。

基本的にと言うか、物理的にスネアはゲートリバーブ的残響は持ち合わせていません。

それを素材として扱う場合、モノラルになってしまうのが素材。

判りますかねえ…マイクで拾う時点でゲートリバーブが掛かっていると思って下さい。

そしてそのゲートスネアに対してルームシミュレートを添えるという形になるんです。

つまりこれはリバーブとゲートを掛けた後、ルームシミュレートを掛けるというやり方です…

これが先ず一つ。

次に素材はスネアだけでしょ!な人達の為の

「はいはい、そうですねスネアはスネアだけの音ですもんね」な音作り。

これは単純です…スネアの再生時にゲートリバーブを掛けるだけ…

それがどう広がるのかが問題になってくるんですけど…これも昔は大変でした。

今のデジタルエフェクトはステレオのゲートリバーブなんざ簡単にシミュレート出来ます。

まあ…実は二つとも同じなんだけどね…

でもこれも所詮は人のプレイだし、元々音源に入っているゲートリバーブスネアドラムの音色の一つにしか過ぎません。

マルチトラックレコーダーのチャンネル数が4チャンネルの時には、このゲートリバーブを使うにはチャンネルが無さ過ぎました。

ミキサーが豊富なチャンネルを持っていれば良かったんでしょうが…それも少ないし。

音源自体の出力がSTEREOだけだと(パラレル出力を持っていた音源も各種ありました)バラバラに音を録音できないし。

STEREOしか持ってないのをバラバラに録音するためには、後々シンクロさせたプレイが必要になるし…

シンクロさせたくてもシンクトラックの余裕なんか無いし…

って事で、実現は難しかったのです。

一つだけ、やれば出来るんだけどね?ってやり方があります。

それは、全ての音にゲートリバーブを掛けちゃうやり方…

ドラムで言えば、バスドラもスネアもハイハットもタムもシンバルも何もかも。

でもそれは正直出来ません…幾らなんでもビタミン過剰です。

今の自分の環境なら個別に音を作るのは何も面倒でもないし、なんて事ないです。

でも、これだけ音源が進化しちゃったら、あまり意味を成さないというのが正直なところでしょう。

反面、同じ音源が溢れてしまったら…そこにはもう<音の個性>を見出す事なんか出来無いんでしょうね。

Youtubeにしてもニコ動にしても自分が登録している音楽サイトにしても「個性って何だろう?」って世界でしかないです。

パソコンでしか音楽を聴かなくなり、Hi-Fiを忘れた現代人の耳しか持たない人達に音質を説いても馬の耳に念仏。

一口にゲートリバーブと言っても様々な形があります。

先ず、リスニング条件での出力チャンネル数に関して言えば、大体STEREOがデフォですよね。

スネアの音にゲートリバーブを付けるとして、スネアの音を録音するにはマイクでやります。

普通1本のマイクで録りますけど、ドラムセットを録る時にはタム用とかバスドラ用とかシンバル用とかハット用とか多種多彩な方法で録音します。

その中にはグラウンド用というのも立てたりします、これは大抵2本立てます。

まあ、実際はもう少し複雑なんですけど…

まあ、単一音としてのスネアで見ればマイク1本でレコーダーの1トラックにぶち込みます。

それを再生する際にゲートリバーブを付けるんですが…

この時点でスネアの音色として判断するか、添え物として判断するかでやり方が変わってきます。

基本的にと言うか、物理的にスネアはゲートリバーブ的残響は持ち合わせていません。

それを素材として扱う場合、モノラルになってしまうのが素材。

判りますかねえ…マイクで拾う時点でゲートリバーブが掛かっていると思って下さい。

そしてそのゲートスネアに対してルームシミュレートを添えるという形になるんです。

つまりこれはリバーブとゲートを掛けた後、ルームシミュレートを掛けるというやり方です…

これが先ず一つ。

次に素材はスネアだけでしょ!な人達の為の

「はいはい、そうですねスネアはスネアだけの音ですもんね」な音作り。

これは単純です…スネアの再生時にゲートリバーブを掛けるだけ…

それがどう広がるのかが問題になってくるんですけど…これも昔は大変でした。

今のデジタルエフェクトはステレオのゲートリバーブなんざ簡単にシミュレート出来ます。

まあ…実は二つとも同じなんだけどね…

ちょっと聴こえ方が変わる?みたいな…

昔は限られた中でやってるんでこんな組み合わせを一生懸命考えたりしてたんですよ。

要はエフェクターの数が多ければ多いほど何でも出来るという事でね…

単純にアサインで順序を変えたりするだけで今は何でも、ほらよって…

金さえあれば何でも出来る!

「そうでも無いよ?」と思いたいけど…今の世の中ほぼ正解に思えるんで…

まだまだ笑えるセッティングとかあったりするんだけど…書いてて非常に空しい昔の録音苦労話なんで…

ゲートリバーブって何だろう?って記事でしたが…

「役に立ったぞ!名和!!」と思う方は○を。

「何だよ…今更知ったからって何になるんだよ!!逝っちゃえよ名和!!」って思う方は×を…

(そんなやつは来るんじゃねえ!!!)

ハァ…

んじゃまた…

昔は限られた中でやってるんでこんな組み合わせを一生懸命考えたりしてたんですよ。

要はエフェクターの数が多ければ多いほど何でも出来るという事でね…

単純にアサインで順序を変えたりするだけで今は何でも、ほらよって…

金さえあれば何でも出来る!

「そうでも無いよ?」と思いたいけど…今の世の中ほぼ正解に思えるんで…

まだまだ笑えるセッティングとかあったりするんだけど…書いてて非常に空しい昔の録音苦労話なんで…

ゲートリバーブって何だろう?って記事でしたが…

「役に立ったぞ!名和!!」と思う方は○を。

「何だよ…今更知ったからって何になるんだよ!!逝っちゃえよ名和!!」って思う方は×を…

(そんなやつは来るんじゃねえ!!!)

ハァ…

んじゃまた…

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます