11月6日付 読売新聞夕刊 2面

「言葉のアルバム」で

水野英子先生の記事が5段に渡り掲載されました!

「生死超えた遥かな永遠」

(記事要約)

水野先生は、小学5年生の時、北欧神話「神々のたそがれ」に出会い、

「神という絶対的な存在に最後がある」という思想に強烈な衝撃を

受けられ、中学生になると、FM放送でワーグナーの楽劇に聴き入った。

トキワ荘を経て、月刊誌「少女クラブ」1960年1月号~62年9月号

掲載の自身2作目の長編連載マンガ「星のたてごと」には、

「それまで読書でため込んだ神話伝説や騎士たちの世界」を展開し

当時の少女マンガではタブーだった青年男女のロマンスをテーマとした。

その底には「神々のたそがれ」が教示する「生死を超えた遥かな永遠」の

思想が脈々と流れていた。

マンガ家を志したきっかけは、小学3年の時に、貸本屋で借りた

手塚治虫の「漫画大学」。外国文学を読みふける一方、

手塚が52年から「少女クラブ」で連載を始め、少女マンガに新境地を開いた

「リボンの騎士」を愛読した。

その後、手塚を尊敬するマンガ家たちが住んでいたトキワ荘に58年3~10月入居し、

手塚の少女クラブ版「火の鳥」の連載を引き継ぐように同誌58年12月号から

「銀の花びら」、「星のたてごと」を連載、壮大なマンガの世界を繋いでいく。

十数年前、ある外国人社会学者が「永遠は常に身近にあり、

人間が時間という概念でそれを細切れにしている」と言うのを聞き、

それはまさに自身が長年追求していることだった。

今、「リボンの騎士」以後の少女マンガの約20年の発展史と

ロマンスの描き方など、そこで起きたことが日本のマンガ史にとって

いかに重要であったかを明らかにすることに心を砕いている。

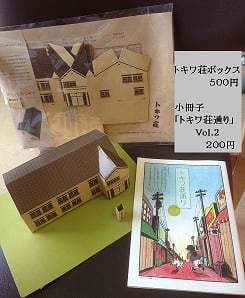

トキワ荘通りで販売中!

トキワ荘通りで販売中!