ブログに秋のことを書き、秋と聞くと何をイメージするかと問いかけ、若い女性なら失恋の秋、高齢者はたそがれの秋と書きながら、ふとルオーの作品のことを思い出した。ルオーの後期油彩作品に「たそがれ=イル・ド・フランス」という作品がある。

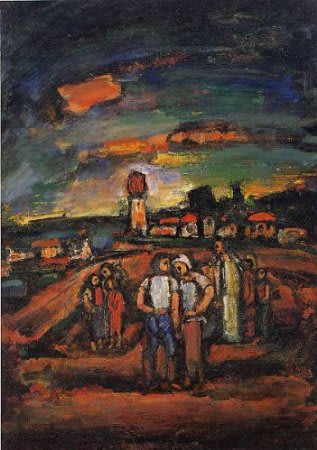

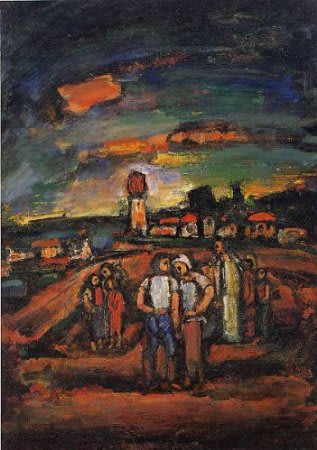

イル・ド・フランス・・出光美術館蔵

イル・ド・フランス・・出光美術館蔵

ルオーは師ギュスターブ・モロー亡きあと、娼婦やサーカスの道化師など社会の底辺に生きる人々や社会の不正義・罪悪を描き続けた。初期作品には油彩画は少なく水彩やグァッシュが大半で、『酔いどれ女』『鏡のなかの娼婦』のような娼婦の醜い肉体を悲しみと慈悲の心で描いた作品や傲慢なブルジョアを描いた『プーロ夫妻』など、その色彩や強烈な表現は独特なものであった。作品の根底にルオーの宗教的信条があったが、当時ルオーの絵の本質は理解されなかった。

その後も『裁判官たち』や『法廷のキリスト』など、裁く者と裁かれる者を力強い筆致で描いた作品を残しているが、1930年代以降は『小さい家族』『傷ついた道化師』など悲しみのなかにも人間的な暖かさを感じさせる画風へと変化していく。画面も黄色を主調とした赤や明るい青など華やかな色調となり、『うらぶれた旅のサーカス』を副題とする連作などの道化師の表情は穏やかさと優しさに溢れている。風景画にキリストや聖書の人物が登場するのもこの頃からで、晩年の『聖書風景』など、黄金色の光り輝く田園風景のなかにキリストが現れる作品たちには、ルオーの晩年の心のやすらぎが感じられる。

作品『たそがれ=イル・ド・フランス』はこの地方の夕暮れの風景を描いているが、青い空と赤い大地が印象的である。光り輝く黄金色の風景のなかに立つ人々とキリストの姿が心を打つ。晩年のルオーは心穏やかであったのであろう。聖書風景や田園風景などいずれも見る者を平穏な気持ちにさせる。もう一つの画像は『聖書の風景』、いずれも出光美術館所蔵作品である。

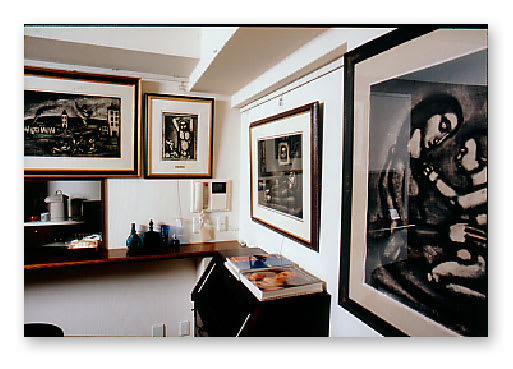

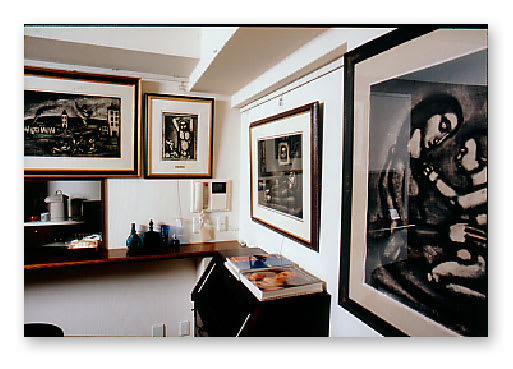

某雑誌に載った我が書斎風景

某雑誌に載った我が書斎風景

イル・ド・フランス・・出光美術館蔵

イル・ド・フランス・・出光美術館蔵 ルオーは師ギュスターブ・モロー亡きあと、娼婦やサーカスの道化師など社会の底辺に生きる人々や社会の不正義・罪悪を描き続けた。初期作品には油彩画は少なく水彩やグァッシュが大半で、『酔いどれ女』『鏡のなかの娼婦』のような娼婦の醜い肉体を悲しみと慈悲の心で描いた作品や傲慢なブルジョアを描いた『プーロ夫妻』など、その色彩や強烈な表現は独特なものであった。作品の根底にルオーの宗教的信条があったが、当時ルオーの絵の本質は理解されなかった。

その後も『裁判官たち』や『法廷のキリスト』など、裁く者と裁かれる者を力強い筆致で描いた作品を残しているが、1930年代以降は『小さい家族』『傷ついた道化師』など悲しみのなかにも人間的な暖かさを感じさせる画風へと変化していく。画面も黄色を主調とした赤や明るい青など華やかな色調となり、『うらぶれた旅のサーカス』を副題とする連作などの道化師の表情は穏やかさと優しさに溢れている。風景画にキリストや聖書の人物が登場するのもこの頃からで、晩年の『聖書風景』など、黄金色の光り輝く田園風景のなかにキリストが現れる作品たちには、ルオーの晩年の心のやすらぎが感じられる。

作品『たそがれ=イル・ド・フランス』はこの地方の夕暮れの風景を描いているが、青い空と赤い大地が印象的である。光り輝く黄金色の風景のなかに立つ人々とキリストの姿が心を打つ。晩年のルオーは心穏やかであったのであろう。聖書風景や田園風景などいずれも見る者を平穏な気持ちにさせる。もう一つの画像は『聖書の風景』、いずれも出光美術館所蔵作品である。

某雑誌に載った我が書斎風景

某雑誌に載った我が書斎風景