イースター(復活祭)の日、父のお骨を多摩霊園にある日本基督教団松沢教会の墓地に納骨した。若い頃から敬愛してきた賀川豊彦につながるこの教会の墓地で静かに眠りたいという父の遺言に従ってのことである。葬儀に関しては松沢教会牧師や役員の方に大変お世話になった。

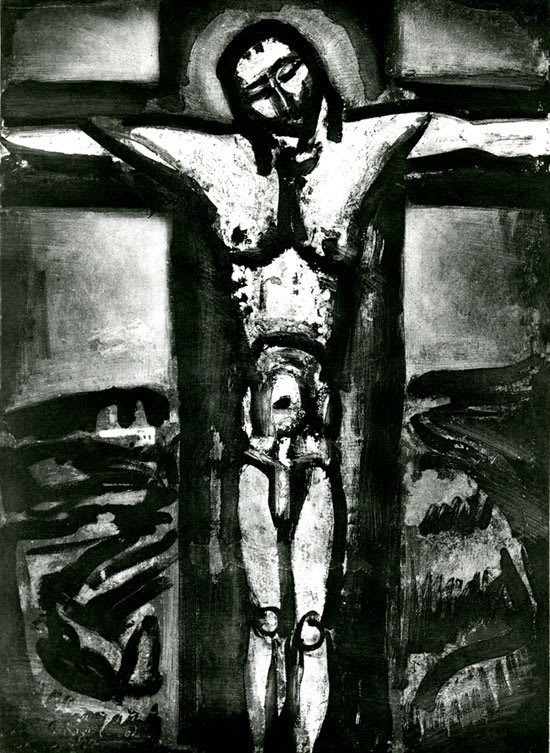

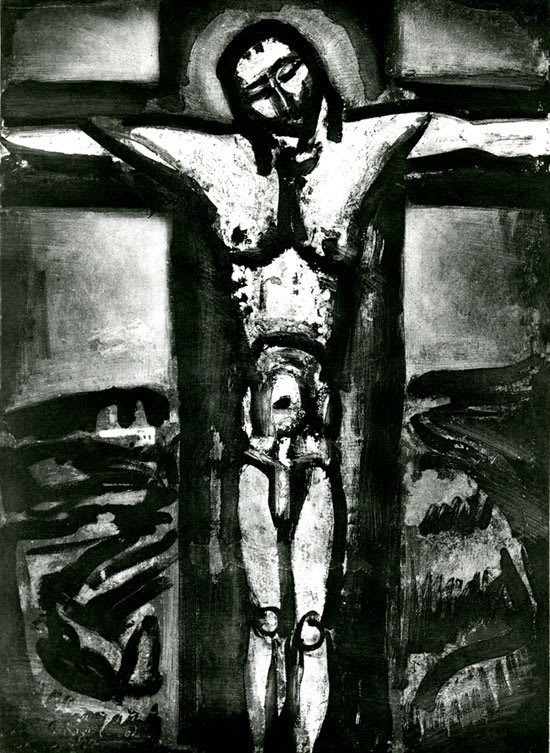

そんな感謝の気持ちを込めて、長年にわたるコレクションからルオーの作品を一点、この教会に寄贈することとした。私のコレクションの原点はルオーであり、初めて購入したのも『ミゼレーレ』シリーズの中の一点であったが、この作品を寄贈することにした。『ミゼレーレ』は、ルオー芸術の集大成とも言える記念碑的な作品であり、銅版画22点が納められた銅版画集である。

寄贈した作品は1926年制作の『ミゼレーレ』NO.42『置き去りにされたる十字架のキリストの下に』である。十字架上のイエス・キリストを描いたもので、現在この作品は松沢教会の礼拝堂の隅に飾られている。

そんな感謝の気持ちを込めて、長年にわたるコレクションからルオーの作品を一点、この教会に寄贈することとした。私のコレクションの原点はルオーであり、初めて購入したのも『ミゼレーレ』シリーズの中の一点であったが、この作品を寄贈することにした。『ミゼレーレ』は、ルオー芸術の集大成とも言える記念碑的な作品であり、銅版画22点が納められた銅版画集である。

寄贈した作品は1926年制作の『ミゼレーレ』NO.42『置き去りにされたる十字架のキリストの下に』である。十字架上のイエス・キリストを描いたもので、現在この作品は松沢教会の礼拝堂の隅に飾られている。