裏切り者の代名詞ユダ。これに反論する文書が出た。ダン・ブラウン著「ダ・ヴィンチ・コード」が話題になっている折も折、さらにキリスト教の教義に一石を投じる著書「ユダの福音書を追え」(日経ナショナルジオグラフィック社刊 ハーバート・クロス二―著 原題The Lost Gospel)である。

ユダはこれまで多くのキリスト教正典や歴史書によって「ナザレのイエスを裏切って金貨30枚で売り渡し、その後自責の念にかられてエルサレムの郊外アケルダマで首をつって自殺した」ということになっていた。しかし、この定説に異論を唱える古代書物の存在の証拠が発見された。「ユダの福音書」である。それによると、ユダはイエスから高い信頼を得ていた使徒の一人であり、イエス自身が肉体の束縛からのがれるたユダに「裏切り」を命じたというのだ。

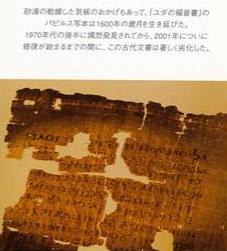

1970年代後半、エジプトの砂漠でのナイル河の岸辺近くで、地元の農民がある洞穴を見つけた。初期キリスト教時代、こうした洞穴は死者を埋葬する場所としてよく利用されたため、農民たちは古代の金や宝石など売れるものを探しに中に入った。財宝の変わりに見つかったのは、おびただしい人骨と崩れかけた石灰岩の箱で、中から革張りの謎めいた書物が出てきた。それは古代エジプトのパピルス紙でできていた。「ユダの福音書」を含むコプト語の写本であった。

この古代の文書は長い間古物商の間で世界中を転々とし、20年以上経った2000年、スイスの古美術商のフリーだ・ヌスバーガー=チャコスがアメリカのエール大学に鑑定を依頼し、放射性炭素年代測定によって、本物と鑑定されたのだった。それによると、95%の確率で、革の装丁と写本の断片は、紀元220~340年の間のものだということである。

ユダの福音書とは、紀元150年ごろ、キリスト教グノーシス派によって書かれた新約聖書外典―新約聖書に正典として含まれていないが残存する福音書や使徒言行録、黙示録など―のひとつ。作者は分かっていない。伝承された物語をグノーシス主義の観点からイエスの神性について著述している。原書は当時のローマ帝国における文化と教化の共通語であったギリシャ語でかかれた。150年ごろと推定される。その後紀元200年ごろまでの間に、マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネの4書が正典福音書として認められるようになった。180年ごろ、リヨン司教のエイレナイオスがグノーシス派の教えを批判し、「ユダの福音書」を偽りの歴史と非難した。しかしグノーシス派の信者は教えを継承して280年から300年代に、コプト語で写本を作った。それが20世紀末の大発見「ユダの福音書」なのである。

初期キリスト教グノーシス派は、後のキリスト教と異なり女性が重要な役割を担い、神性を認められていた。特にマグダラのマリアである。今日もてはやされている「ダ・ヴィンチ・コード」で話題になっているシオン修道会と同じく、グノーシス派でも、救世主イエスの「連れ」はマグダラのマリアであり、彼女をどの弟子よりも愛ししばしば接吻した、また、復活したイエスを最初に見たのはマグダラのマリアであったと、多くのグノーシス派の文書が記述している。しかしその後、キリスト教世界を合意された文献に従って機能するひとつの統一体にしようとするエイレナイオス司教によって、グノーシス派は異端とされた。その文書は弾圧され特に「ユダの福音書」は偽りの書物とされ歴史から葬られてしまった。

2000年にこの写本が本物であると確認されて以降、スイスのジュネーブ大学のカッセッル教授らによって保存状態の悪い古代文書のコプト語の解読が進められ2004年ほぼ完了した。「ユダの福音書」がキリスト教に投げかける問題は、ユダの裏切りの意味という問題だけでなく、父としての神とイエスの関係、つまり、イエスが父と同時に存在する父の一部なのか、あるいは地上に生れ落ちた神の子なのか、という根本的な問題、さらには、マグダラのマリアの存在の意味の問題がある。混沌とした初期キリスト教が正統という名のもとに統一された現代のキリスト教カトリックへ到る間に切り捨てられ、弾圧され、歴史のもくずと消えた数々の教義のうちのひとつが、今、我々に投げかける問いかけは何なのか。所詮宗教、信じるも信じないも個人の自由だが、世界の歴史と人間の心の謎だけは深まっていくような気がする。

ユダはこれまで多くのキリスト教正典や歴史書によって「ナザレのイエスを裏切って金貨30枚で売り渡し、その後自責の念にかられてエルサレムの郊外アケルダマで首をつって自殺した」ということになっていた。しかし、この定説に異論を唱える古代書物の存在の証拠が発見された。「ユダの福音書」である。それによると、ユダはイエスから高い信頼を得ていた使徒の一人であり、イエス自身が肉体の束縛からのがれるたユダに「裏切り」を命じたというのだ。

1970年代後半、エジプトの砂漠でのナイル河の岸辺近くで、地元の農民がある洞穴を見つけた。初期キリスト教時代、こうした洞穴は死者を埋葬する場所としてよく利用されたため、農民たちは古代の金や宝石など売れるものを探しに中に入った。財宝の変わりに見つかったのは、おびただしい人骨と崩れかけた石灰岩の箱で、中から革張りの謎めいた書物が出てきた。それは古代エジプトのパピルス紙でできていた。「ユダの福音書」を含むコプト語の写本であった。

この古代の文書は長い間古物商の間で世界中を転々とし、20年以上経った2000年、スイスの古美術商のフリーだ・ヌスバーガー=チャコスがアメリカのエール大学に鑑定を依頼し、放射性炭素年代測定によって、本物と鑑定されたのだった。それによると、95%の確率で、革の装丁と写本の断片は、紀元220~340年の間のものだということである。

ユダの福音書とは、紀元150年ごろ、キリスト教グノーシス派によって書かれた新約聖書外典―新約聖書に正典として含まれていないが残存する福音書や使徒言行録、黙示録など―のひとつ。作者は分かっていない。伝承された物語をグノーシス主義の観点からイエスの神性について著述している。原書は当時のローマ帝国における文化と教化の共通語であったギリシャ語でかかれた。150年ごろと推定される。その後紀元200年ごろまでの間に、マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネの4書が正典福音書として認められるようになった。180年ごろ、リヨン司教のエイレナイオスがグノーシス派の教えを批判し、「ユダの福音書」を偽りの歴史と非難した。しかしグノーシス派の信者は教えを継承して280年から300年代に、コプト語で写本を作った。それが20世紀末の大発見「ユダの福音書」なのである。

初期キリスト教グノーシス派は、後のキリスト教と異なり女性が重要な役割を担い、神性を認められていた。特にマグダラのマリアである。今日もてはやされている「ダ・ヴィンチ・コード」で話題になっているシオン修道会と同じく、グノーシス派でも、救世主イエスの「連れ」はマグダラのマリアであり、彼女をどの弟子よりも愛ししばしば接吻した、また、復活したイエスを最初に見たのはマグダラのマリアであったと、多くのグノーシス派の文書が記述している。しかしその後、キリスト教世界を合意された文献に従って機能するひとつの統一体にしようとするエイレナイオス司教によって、グノーシス派は異端とされた。その文書は弾圧され特に「ユダの福音書」は偽りの書物とされ歴史から葬られてしまった。

2000年にこの写本が本物であると確認されて以降、スイスのジュネーブ大学のカッセッル教授らによって保存状態の悪い古代文書のコプト語の解読が進められ2004年ほぼ完了した。「ユダの福音書」がキリスト教に投げかける問題は、ユダの裏切りの意味という問題だけでなく、父としての神とイエスの関係、つまり、イエスが父と同時に存在する父の一部なのか、あるいは地上に生れ落ちた神の子なのか、という根本的な問題、さらには、マグダラのマリアの存在の意味の問題がある。混沌とした初期キリスト教が正統という名のもとに統一された現代のキリスト教カトリックへ到る間に切り捨てられ、弾圧され、歴史のもくずと消えた数々の教義のうちのひとつが、今、我々に投げかける問いかけは何なのか。所詮宗教、信じるも信じないも個人の自由だが、世界の歴史と人間の心の謎だけは深まっていくような気がする。