より

より

*****

オリンピック転落の歴史を振り返る ――「平和の祭典」が腐敗とビジネスに飲み込まれるまで

(スポーツジャーナリスト)

東京オリ・パラでの汚職・談合事件

第32回東京オリンピック・パラリンピック(以下、東京オリ・パラ)は、新型コロナウイルスのパンデミックに直面し、開催が2021年7月23日に1年延期されたばかりか、無観客という異例ずくめの大会となった。

国内外から、「中止すべきだ」という声が聞かれるなかで、安倍晋三首相(当時)や組織委員会会長の森喜朗元首相らは、国の威信にかけて大会の開催を決め、国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長も、その決定を認めて、大会は実現された。

それから1年後、その東京オリ・パラをめぐるスポンサー契約絡みの汚職事件が発覚。みなし公務員の立場にある高橋治之元組織委理事が受託収賄で、紳士服大手「AOKIホールディングス」の前会長らが贈賄で逮捕される事態となった。

以後も汚職事件は広がり、高橋元理事は4回逮捕され、贈賄罪で15人が起訴された。賄賂の総額は、過去最大の2億円近くに上るとされた。さらに、組織委員会に絡むテスト大会の入札をめぐる談合疑惑が明らかになり、電通などに捜査の手が入った。

なぜ、このような汚職事件や談合疑惑が起きたのか。「平和の祭典」だったはずのオリンピックは、なぜ、どこで、変質してしまったのか。その歴史をあらためて振り返り、探ってみよう。

近代オリンピックの始まり

4年ごとに開催される近代オリンピックは、フランスの貴族ピエール・ド・クーベルタンが呼びかけて1894年に始まったものだ。クーベルタンはその中心に「健全な民主主義」と「平和を愛する賢明な国際主義」という理念を据えた。

彼はある講演で「(オリンピック大会での)出会いを通して人々は彼らすべてにかかわる物事を学び、やがては憎悪を生み誤解を育む無知、野蛮な道程を経て冷酷無比の争いに至る無知から遂に解放されることでしょう」と語っている(ジョン・J・マカルーン『オリンピックと近代――評伝クーベルタン』、平凡社、1988年)。1925年には、「相互理解の増進と友好の精神」や「より平和な世界の建設」「国際親善」などを掲げたオリンピック憲章が制定された。

だがそうして始まった近代オリンピックは、およそ130年の歴史を経るなかで、何度となく、存続が危ぶまれる事態に直面してきた。中でも重大な危機は、戦争によって開催が中止に追い込まれたことであった。

第1次世界大戦で1916年の第6回ベルリン大会(ドイツ)が、日中戦争で1940年の第12回東京大会(日本)が、そして第2次世界大戦で1944年の第13回ロンドン大会(英国)が、それぞれ中止されたのである。

その後も、東西冷戦、南北問題、人種差別など国際的な問題が次々と押し寄せた。1963年には、「IOCの反動性を糾弾し、オリンピックに対抗し、しかも真のオリンピック精神を宣揚する」ことを掲げた新興国競技大会(GANEFO―ジャカルタ)も開催されている。

だが、オリンピックを決定的に危機に陥らせたのは、1980年第22回モスクワ大会のボイコット問題と、それに続く1984年第23回ロサンゼルス大会である。この二つの大会こそが、オリンピックを変質させた最大の転換点だった。

モスクワ大会のボイコット

1979年12月、「ソ連のアフガニスタン侵攻」という報道が世界中を駆け巡る。

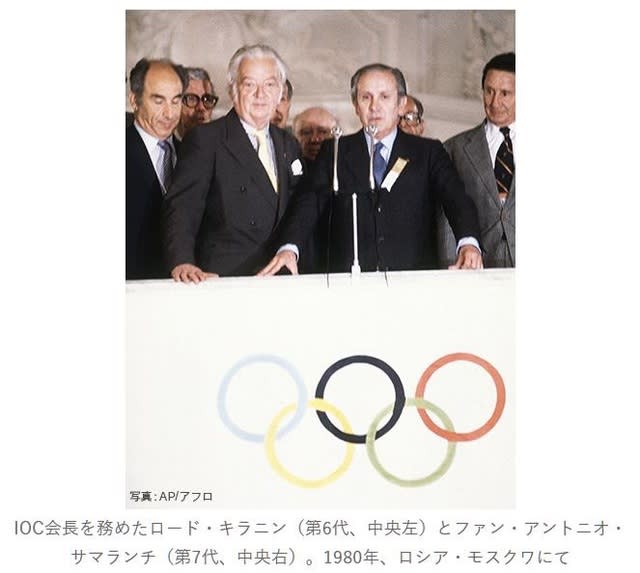

モスクワ大会は、翌80年7月に開催される予定だった。同年2月初め、第6代IOC会長のロード・キラニン(アイルランドの著述家、映画製作者、銀行員)に対して、ジミー・カーター米国大統領が突如として大会の中止、あるいは延期を要求する。中東での原油の支配権を確保するためにはあらゆる手段を講じるという強硬な姿勢をとるカーターは、ソ連軍のアフガニスタンをめぐる動きを「侵攻」と断じ、大会中止要求の理由にした。

これに対して、キラニンは、強く反発した。回想録に、以下のように記している。

「私はきっぱりとその大統領のメッセージに答えた。オリンピック憲章の第34条によって、モスクワ・オリンピックを別の年度まで延期することはいかなる事情であれ許されない。また、この時期にきて中止することは、IOCと組織委員会の間で交わされている協定に照らし合わせてみても、正当なる理由もないし、中止すれば契約違反になる。したがってたとえ大統領の要請であっても、これを受けるわけにはいかない」(『オリンピック激動の歳月』、ベースボール・マガジン社、1983年)

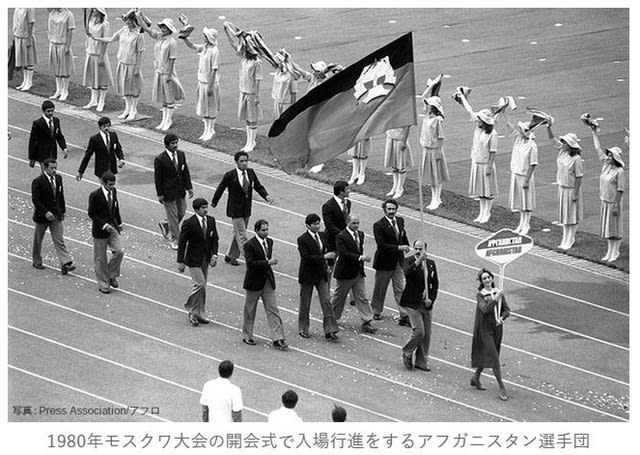

そこでカーターは、モスクワ大会のボイコットを宣言。西側諸国にも同調するよう呼びかけた。英国のサッチャー首相がこれに呼応してボイコットを表明したのをきっかけに、カナダ、西ドイツ、日本などもボイコットを決めた(ただし、イギリスではボイコットに反対するオリンピック委員会関係者らが市民の寄付を募って資金を集め、選手団の参加を実現した)。最終的に、大会に参加したのは81カ国、5923選手となった。

キラニンは、こう記している。

「第22回オリンピアード・モスクワ大会の閉会宣言の言葉を述べながら、私は心の中では本当に選手一人一人の手をとって話しかけたい気持ちだった。本来ならばこのモスクワ・オリンピック大会も最高のレベルの競技とともに、友情と国際理解をもたらす場になるはずであった。ところが、いま残されたのは苦痛と涙、そして苦悩と言い知れぬ悔恨の情であった。政治家の手によってオリンピックはズタズタに引き裂かれた―このことが壇上の私の胸の底に暗い影を落としていたのだ」(前掲書)

カーターに同調した西側諸国のモスクワ大会のボイコットが、次の大会に対する東側諸国の報復的なボイコットを呼ぶのは確実だった。この露骨な政治介入を前に、世界中から「オリンピックは終わった!」との声が広く上がった。

この出来事は、オリンピズムの根本原則であった「平和な社会の推進」や「政治的中立」という理念を打ち砕き、オリンピックの存在そのものを否定するものだった。

国際商品化されたオリンピック

そして、続いて1984年に開かれた次のロサンゼルス大会が、オリンピックを決定的に変質させてしまう。

1978年、アテネのIOC総会で、1984年の第23回ロサンゼルス大会の開催が決まった。実は、立候補したのはロサンゼルスだけだったので、IOCは「もしロサンゼルスが降りたら、オリンピックは一気に存亡の危機へと陥ってしまう」という切羽詰まった立場に追い込まれていた。その弱みに付け込むようにロサンゼルス側は、すべてマイペースでやれると強気になり、とんでもない内容の申請書をIOCに突きつけた。

第1に、IOCの規則、伝統、儀典などはほとんど考慮せず、自己流でやる。

第2に、ロサンゼルス市当局は法令でオリンピックへの公金支出を禁止したので、実業家の集まりである組織委員会が、大会が黒字になるように運営する。

第3に、大会から得られた利益は米国国内のスポーツ振興に使う。

要するに、ロサンゼルスは利潤を追求する企業によってオリンピックを運営することを鮮明に打ち出したのだ。

弱みを握られているIOCは、総会で、ロサンゼルス市が求めた「自己流」こそ却下したものの、「組織委員会が黒字になるように運営する」ことは認めてしまった。そのために「商業主義オリンピック」と言われ、国際商品化されることでオリンピックそのものが理念や理想のない巨大なスポーツショーへと根本から変質させられることになった。

このロサンゼルス大会によって、オリンピックは市場経済に飲み込まれてしまった。まさしくオリンピック史上最大のエポックと言って差し支えないだろう。

スポンサーと放送権が2本の柱

この大会で実業家の集まりである組織委員会のトップに選ばれたのは、北米で第2位の旅行会社の経営者ピーター・ユベロスであった。ユベロスは、より多くの収益を確保することを目指して徹底したビジネスを展開し、結果として1億5000万ドルの黒字を生み出した。

ユベロスが展開したオリンピック・ビジネスの一つの柱は、米国内でのオリンピックに関するテレビ放送権の市場化。専門会社にオリンピック・テレビ放送の市場価値を調査させた結果、「3億ドル」という数字が出た。ユベロスは、その額で入札するよう3大ネットワークを中心に働きかけたが、あまりに巨額すぎることから、交渉は難航。結局、ABCが2億2500万ドル(さらに国際映像制作のスタジオ建設費7500万ドル)で契約した。ジャパンプール(NHKと民放の連合体、現在のジャパンコンソーシアム)は、放送権料として1650万ドルと、技術提供などのサービス料200万ドル、合計で1850万ドルを支払った。

さらにEBU(ヨーロッパ放送連合)は、1980万ドルで契約。これらすべてのテレビ放送権料収入は、総額2億8000万ドルに上った。

以後、放送権料総額の7割を支払った米国の巨大テレビ局は、巨費を投じる見返りとして競技スケジュールを番組中継に合わせるよう要求するなど、オリンピックへの影響力を強めていった。

もう一つの柱がスポンサー・ライセンス(商品化戦略)だ。

1960年以降、オリンピックに商品やサービスを提供する企業は増えてきてはいたものの、それらの企業からの協賛金の額は、大会運営費には遠く及ばなかった。そこでユベロスは、スポンサー収入を一気に増やすために、「1業種1社、合計30社に限定、1社400万ドル以上」というオフィシャル・スポンサーの厳選方式を編み出し、組織委員会は1億3000万ドルの収入を得た。

スポンサーとして、米国の大企業ばかりでなく、多くの日本企業も契約している。このとき、その日本企業の契約を一手に仕切ったのが電通だった。

ユベロスが展開するオリンピック・ビジネスにいち早く飛びついた電通は、組織委員会と日本企業のエージェント権(代理店となる権利)を独占契約した。そして日本企業(海外法人を含む)23社のオフィシャル・スポンサーおよびサプライヤー(物品提供)契約を実現し、電通の存在を世界に示した。以後、電通は、他社の追随を許さないほどのオリンピック・ビジネス独占体制を固めることになる。

IOCのビジネス

ロサンゼルス大会に続く1988年の第24回ソウル大会の最高責任者となったのは、キラニンの後任である第7代IOC会長ファン・アントニオ・サマランチ(スペイン)。

サマランチは、黒字を生んだロサンゼルス大会を称賛し、公然と「商業主義大歓迎」と言ってのけた。そして、サマランチは、オリンピック・ビジネス全権をIOCが独占することを狙った。

そのための具体策として、サマランチは国際的スポーツマーケティング企業、ISL(インターナショナル・スポーツ・アンド・レジャー)社と契約し、新たなオリンピック・ビジネスに乗り出した。同社は1982年に、アディダスのオーナーであるホルスト・ダスラーと電通の共同出資で設立されたものだ。

サマランチが乗り出したビジネスは、IOCが定めたオリンピックのシンボルマークや標語、オリンピック大会のエンブレム(シンボルマーク)マスコット、ロゴなどを商業利用する権利を売る、というもの。サマランチは、このビジネスを独占する権利をISL社に与えたのだ。

ISL社はソウル大会に向けて、世界的に名の通った多国籍企業などからの資金提供を受けるために国際マーケティングプログラム(TOP)を創出した。その結果、コカ・コーラ、コダック(印刷関連)、3M(化学・電気素材)、VISA(クレジットカード)など外国企業7社、日本企業から松下電器産業(現パナソニック)とブラザー工業(ミシン)の2社が契約した。

1987年にダスラーが病死し、ISL社が危機に陥るなか、サマランチはIOCが50%出資して新会社を設立。ISL社との契約を解除してオリンピック・ビジネスを直接手掛けることで、より多くの収入の確保を目指した。テレビ局やスポンサー企業の評価を得るために、大会はショーアップされていくとともに巨大化していった。そうして、莫大な収入を得るようになるのに伴って、IOC内に金権体質がまん延していった。

過去に何度も起きた大会開催地をめぐる招致合戦のなかでのIOC委員と立候補都市の間の贈収賄事件も、こうした金権体質と無縁ではない。

以上のように、東京オリンピック・パラリンピックで噴き出した腐敗は、モスクワ大会のボイコット問題やロサンゼルス大会の商業化というオリンピックの変質の果てに現れたものだ。

オリンピックの終わりの始まり

東京大会では、サマランチが敷いた路線の延長線上で、組織委員会はもとよりIOCも民間からの最大限の資金を集めるよう強く求められていた。それに応えられるのは、ロサンゼルス大会以来、オリンピック・ビジネスを独占してきた電通しかないということになる。組織委員会は全面的に電通に頼り、組織委員会内に電通の出向社員を中心にマーケティング局を設置したり、高橋元電通常務に理事のポストまで与えたりした。そうして日本企業68社から3761億円(組織委員会総収入の6割近く)が集められた。

開催に至る過程では、「国家ファースト」「マネーファースト」の企てが、森喜朗元首相(オリンピック組織委員会会長)の言う「オールジャパン体制」で推し進められ、これを批判したり、反対したりする者は「非国民」との非難を覚悟しなければならなかった。

こうして、かつて「平和な世界の建設」「国際親善」を掲げて始まった近代オリンピックは、今や国家主義と過度な市場経済化、勝利至上主義によって人間性を奪われ、腐食してしまった。その先にあるのは荒涼たるスポーツの世界だ。

もはや、オリンピックの「終わりの始まり」が始まっている。私たちは、もう一度、連帯や共同性といった人間性あふれる民衆が主役のスポーツ世界を目指さなければならない。

転換のヒントは1972年の答申の中に

実は、そのための試みや指針も、すでに歴史の中に存在している。

1972年、文部大臣の諮問機関である保健体育審議会が「体育・スポーツの普及振興に関する基本方策について」という答申を出している。そこでは「選手を中心とする高度なスポーツの振興」から転換し、「すべての国民が、いわゆる生涯体育を実践できるような諸条件を整備するための基本方策を樹立し…これによって体育・スポーツを振興し、人間尊重を基盤とした健全な社会を建設すること」が掲げられていた。

これは、オリンピックを頂点とする勝利至上主義のスポーツ行政に代わって、これまで置き去りにされてきた民衆スポーツの振興に光を当てる画期的な宣言だった。翌年から、この答申に従った施設整備などの予算編成も始まった。

ところが、10年後の82年に就任した中曽根康弘首相は競技スポーツにおける成果を重視する方向性を打ち出し、国家主義と新自由主義を背景にした財政縮小、大幅な民間活力導入策など、勝利至上主義へと舞い戻る方針を打ち出した。「72年答申」は根底から打ち壊されたのである。

しかし、同時期のヨーロッパでは、「すべての個人はスポーツをする権利を持つ」と明記した75年の「ヨーロッパ・スポーツフォアオール」憲章や、「体育・スポーツの実践はすべての人にとって基本的権利である」とする78年のユネスコ「体育・スポーツ国際憲章」などが採択され、92年にはヨーロッパ・スポーツ閣僚会議で「個人は誰しもスポーツに参加することができる」「誰もが安全かつ健康な環境のもとで、スポーツおよび身体レクリエーション活動に参加する機会を保証する」と謳った「新ヨーロッパ・スポーツ憲章」が採択されている。

必要なのは、金メダルの数を競う勝利至上主義ではない。いつでも、誰でも、どこでもスポーツに参加し、その楽しさや喜びを享受し、共有できる環境づくりなのである。オリンピックの破綻が明らかとなった今、もう一度、「72年答申」へと立ち返り、ヨーロッパの思想と実践に学びながら、「民衆のスポーツ」へと大きな方向転換をすべきだろう。

*****