色々な方のブログを拝見させていただいているのですが、最近この「ボラティリティスマイル」を利用したトレードをされている方が多いようです。確かに、このボラティリティスマイルは確実に存在しています。しかし、ブラックショールズモデルからはこの発生の原因を究明することはできません。ブラックショールズモデルの欠陥のように考えられているようです。そこで、僕の稚拙な脳みそを使ってこのボラティリティスマイルが生じる原因を考えてみたいと思います。

僕が思いつく原因として、

と言ったものが挙げられます。以下に詳しく説明します。

①は誰しもが考えるところでしょう。相場は正規分布と比べると、大きな値動きの割合が多いです。統計学的な正規分布では±2σ以内に約95%入る計算ですが、実際の相場では約89%しか入らないと言われています。また、コール側のスマイルカーブとプット側のスマイルカーブの形状に違いがあるのも、上昇速度と下落速度の違いを織り込んでいると言えそうです。

②も経験則的に誰しもが思い当たる節があると思います。ブラックショールズモデルではギャップは存在しないものと仮定されています。しかし現実にはギャップは存在します。ギャップというものは、売り(ネガティブガンマ)に不利に、買い(ポジティブガンマ)に有利に働きます。そして、OTMに行けば行くほどその影響力(プレミアムの変化率)は大きくなります(先日の中国発暴落で経験的にもお分かりだと思います)。そのため、そのギャップ分のリスクプレミアムが本来のプレミアムに上乗せされていると考えられます。これもギャップアップとギャップダウンの相場心理への影響力(IV上昇圧力)を加味すると、コール側とプット側のスマイルカーブの違いも納得がいきます。また、SQが近づくにつれてスマイルカーブがきつくなるのもこれが原因と考えられます。残存日数が短くなればなるほどギャップの影響が大きくなってくるからです。

③について説明します。現在採用されているSPAN証拠金システムでは1単位当たりの証拠金で受け取れるプレミアムはOTMに行けば行くほど少なくなります。言い換えれば、同じ金額の証拠金に対する利回りはOTMに行けば行くほど低くなるということです。そのため、OTMを売る人が少なくなり、結果としてスマイルカーブを描くと考えられます。もちろん、これだけではコール側とプット側のスマイルカーブの形状の違いを説明することができませんが、この要因も少なからず影響していると考えられます。なぜなら、SPAN証拠金が採用される前(今よりもさらにOTMの証拠金利回りが低い)よりはスマイルカーブが緩やかになっているからです。興味がある方は昔のスマイルカーブを見ていただければわかりますが、今の方が確実にスマイルカーブが緩やかになっています。

④についても説明します。日経225オプションはATMが一番流動性が高く、OTMに行くに従ってどんどん流動性が低くなっていきます。ITMは流動性が極端に低いのですが、プット・コール・パリティによって是正されるので同じ権利行使価格でまとめて考えます。流動性が低いと言うことは、不利な価格で約定する可能性が高いと言うことです。そして、不利な価格で約定すると言うことは板にぶつける形で注文している(指値ではないということ)わけで、こういった流動性コストは抜き差しならない状況に追い込まれた場合に何が何でも約定させる必要が生じた時に発生します。そういった状況は売り方に発生することが多い(買い方は損失が限定されているのでわざわざ不利な価格で仕切る必要はあまりない)ので、その分のリスクプレミアムが上乗せされていると考えられます。また、こういった抜き差しならない状況にはプット側の方がなりやすいので、プット側の方がスマイルカーブがきついことにも納得がいきます。

⑤は④と同じことです。アスク・ビッドのプレミアムに対する割合はOTMに行けば行くほど大きくなっていきます。アスク100円・ビッド95円ならアスク・ビッド・スプレッドは5%に過ぎませんが、アスク5円・ビッド4円なら20%になってしまいます。呼び値の制度的な関係でこの割合は10円のところで一度逆転しますが、さらにOTMに行くとまた大きくなります。アスク・ビッド・スプレッドが大きいと板にぶつける様な注文がそれだけ少なくなります。スリッページコストが大きいからです。当然出来高は少なくなります。ここから先は④と同じなので省略します。⑤は④が発生する要因ですね。

この仮説の裏を取りたいのですが、現時点では難しいのが現状です。③の裏はある程度取れていますが、④と⑤はアスク・ビッド・スプレッドが定率で定められるようにでもならない限り裏が取れません。そんなオプション市場は僕が知る限りありません。②は比較的ギャップが起きにくい為替市場(24時間マーケットなのでギャップは週末にしか起きない)でもスマイルカーブは発生しますが、そのカーブの形状は225よりは緩やかですので、ある程度の裏は取れています。HVに対するIVも低いです(通貨の種類によって異なります)。安心して売れるということなのでしょう。①の裏も取れないので、現段階ではこの仮説は所詮仮説に過ぎません。

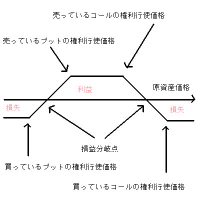

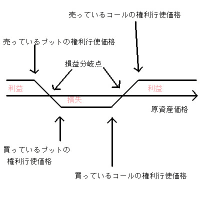

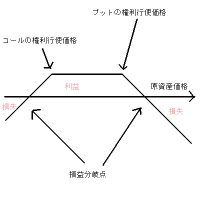

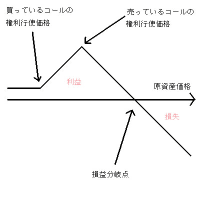

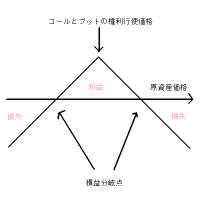

もしボラティリティスマイルをトレードで活かすのであれば、①と②を要因とするスマイルカーブの形状をイメージしなければいけません。①と②は価格変動の本質をIVが織り込んでいるからです。①と②のみを要因とする理論上のスマイルカーブと現実のスマイルカーブが一致している場合、たとえ各権利行使価格のIVが異なっていても、どのオプションも割高・割安ではないと言えます。①と②のみを要因とするスマイルカーブと現実のスマイルカーブを比較して割高を売り割安を買うことが重要だと思います。

ちなみに、③を要因とするスマイルカーブをトレードに活かすということは、証拠金効率を犠牲にして、リスク・リターン比率を上げるということです。④と⑤を要因とするスマイルカーブをトレードに活かすということは、流動性リスクやスリッページリスク(この2つは本質的には同じ)を引き受けることで高いプレミアムを得ていると考えることができます。

僕がここに書いたことは正直言って仮説の域を出ません(論理的に証明できたらノーベル経済学賞狙えるかもしれません)。一応筋は通っているとは思うのですが、裏付けがありません。間違っている可能性も多分にあります。他にも色々な要因があるかもしれません(きっとたくさんあるでしょう)。ご意見やご反論、ご指摘があれば遠慮なくコメントにしていただけたらと思っています。実際にボラティリティ・スマイルを使ってトレードされている方々のご意見もお待ちしています。

僕が思いつく原因として、

- 相場の非正規分布性を反映している

- ①とも通ずるが、ギャップの存在を反映している

- 証拠金効率を反映している

- 流動性リスクを織り込んでいる

- アスク・ビッドによるスリッページコストを織り込んでいる(④とほとんど同じ)

と言ったものが挙げられます。以下に詳しく説明します。

①は誰しもが考えるところでしょう。相場は正規分布と比べると、大きな値動きの割合が多いです。統計学的な正規分布では±2σ以内に約95%入る計算ですが、実際の相場では約89%しか入らないと言われています。また、コール側のスマイルカーブとプット側のスマイルカーブの形状に違いがあるのも、上昇速度と下落速度の違いを織り込んでいると言えそうです。

②も経験則的に誰しもが思い当たる節があると思います。ブラックショールズモデルではギャップは存在しないものと仮定されています。しかし現実にはギャップは存在します。ギャップというものは、売り(ネガティブガンマ)に不利に、買い(ポジティブガンマ)に有利に働きます。そして、OTMに行けば行くほどその影響力(プレミアムの変化率)は大きくなります(先日の中国発暴落で経験的にもお分かりだと思います)。そのため、そのギャップ分のリスクプレミアムが本来のプレミアムに上乗せされていると考えられます。これもギャップアップとギャップダウンの相場心理への影響力(IV上昇圧力)を加味すると、コール側とプット側のスマイルカーブの違いも納得がいきます。また、SQが近づくにつれてスマイルカーブがきつくなるのもこれが原因と考えられます。残存日数が短くなればなるほどギャップの影響が大きくなってくるからです。

③について説明します。現在採用されているSPAN証拠金システムでは1単位当たりの証拠金で受け取れるプレミアムはOTMに行けば行くほど少なくなります。言い換えれば、同じ金額の証拠金に対する利回りはOTMに行けば行くほど低くなるということです。そのため、OTMを売る人が少なくなり、結果としてスマイルカーブを描くと考えられます。もちろん、これだけではコール側とプット側のスマイルカーブの形状の違いを説明することができませんが、この要因も少なからず影響していると考えられます。なぜなら、SPAN証拠金が採用される前(今よりもさらにOTMの証拠金利回りが低い)よりはスマイルカーブが緩やかになっているからです。興味がある方は昔のスマイルカーブを見ていただければわかりますが、今の方が確実にスマイルカーブが緩やかになっています。

④についても説明します。日経225オプションはATMが一番流動性が高く、OTMに行くに従ってどんどん流動性が低くなっていきます。ITMは流動性が極端に低いのですが、プット・コール・パリティによって是正されるので同じ権利行使価格でまとめて考えます。流動性が低いと言うことは、不利な価格で約定する可能性が高いと言うことです。そして、不利な価格で約定すると言うことは板にぶつける形で注文している(指値ではないということ)わけで、こういった流動性コストは抜き差しならない状況に追い込まれた場合に何が何でも約定させる必要が生じた時に発生します。そういった状況は売り方に発生することが多い(買い方は損失が限定されているのでわざわざ不利な価格で仕切る必要はあまりない)ので、その分のリスクプレミアムが上乗せされていると考えられます。また、こういった抜き差しならない状況にはプット側の方がなりやすいので、プット側の方がスマイルカーブがきついことにも納得がいきます。

⑤は④と同じことです。アスク・ビッドのプレミアムに対する割合はOTMに行けば行くほど大きくなっていきます。アスク100円・ビッド95円ならアスク・ビッド・スプレッドは5%に過ぎませんが、アスク5円・ビッド4円なら20%になってしまいます。呼び値の制度的な関係でこの割合は10円のところで一度逆転しますが、さらにOTMに行くとまた大きくなります。アスク・ビッド・スプレッドが大きいと板にぶつける様な注文がそれだけ少なくなります。スリッページコストが大きいからです。当然出来高は少なくなります。ここから先は④と同じなので省略します。⑤は④が発生する要因ですね。

この仮説の裏を取りたいのですが、現時点では難しいのが現状です。③の裏はある程度取れていますが、④と⑤はアスク・ビッド・スプレッドが定率で定められるようにでもならない限り裏が取れません。そんなオプション市場は僕が知る限りありません。②は比較的ギャップが起きにくい為替市場(24時間マーケットなのでギャップは週末にしか起きない)でもスマイルカーブは発生しますが、そのカーブの形状は225よりは緩やかですので、ある程度の裏は取れています。HVに対するIVも低いです(通貨の種類によって異なります)。安心して売れるということなのでしょう。①の裏も取れないので、現段階ではこの仮説は所詮仮説に過ぎません。

もしボラティリティスマイルをトレードで活かすのであれば、①と②を要因とするスマイルカーブの形状をイメージしなければいけません。①と②は価格変動の本質をIVが織り込んでいるからです。①と②のみを要因とする理論上のスマイルカーブと現実のスマイルカーブが一致している場合、たとえ各権利行使価格のIVが異なっていても、どのオプションも割高・割安ではないと言えます。①と②のみを要因とするスマイルカーブと現実のスマイルカーブを比較して割高を売り割安を買うことが重要だと思います。

ちなみに、③を要因とするスマイルカーブをトレードに活かすということは、証拠金効率を犠牲にして、リスク・リターン比率を上げるということです。④と⑤を要因とするスマイルカーブをトレードに活かすということは、流動性リスクやスリッページリスク(この2つは本質的には同じ)を引き受けることで高いプレミアムを得ていると考えることができます。

僕がここに書いたことは正直言って仮説の域を出ません(論理的に証明できたらノーベル経済学賞狙えるかもしれません)。一応筋は通っているとは思うのですが、裏付けがありません。間違っている可能性も多分にあります。他にも色々な要因があるかもしれません(きっとたくさんあるでしょう)。ご意見やご反論、ご指摘があれば遠慮なくコメントにしていただけたらと思っています。実際にボラティリティ・スマイルを使ってトレードされている方々のご意見もお待ちしています。

私も、理由を考えてみました。

まず、リョウさんの原因の⑤ですが、ボラティリティスマイルを生じる一因かもしれないですが、その比重は大きくないと思います。たとえば、プレミアムが数円程度のOTMの場合でも、IVが1%変わるとそのプレミアムの変化は1円以上になります。つまり、スマイルカーブはスリッページコスト以上に両端(特にプット側)が上がっているといえます。

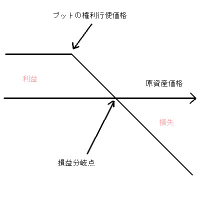

私の思いつきは、そもそもBS式が現実の世界をうまく表していないのではということです。私が現在実験的に行っているデルタニュートラル戦略(IVの低いOTMコール買い、IVの高いOTMプット売り、先物売りでデルタ補正)ですが、デルタニュートラルであるにもかかわらず、原資産上昇で値洗いが悪化し、原資産下落で値洗いが良くなるという特性がありそうです。何がいいたいかというと、BS式から求めたリスク指標(特にデルタ)がファーOTMに対しては狂いが生じているのではという疑惑です。仮にそうだとすれば、BS式はファーOTMで誤差が大きくなり、私のデルタニュートラル実験ポジションは、実はデルタニュートラルになっていないといえると思います。ファーOTMのデルタに誤差があるならば、同じ式から導き出されるIVにも誤差があるといえます。…すると、私の実験ポジションは、BS式からは有利なポジションなハズが、現実世界では有利といえないポジションなのかもしれません。

とりとめなく思いつきを書きましたが、スマイルカーブがゆがむ理由をつきつめて研究するとおもしろそうですね。それこそ、ノーベル賞が狙える理論を構築できるかもしれません。リョウさんが将来それをとることを応援します(笑)