教え子が使っているテキストに載っている問題だけでは足りない気がしたので

あちこちの問題集から問題を集めたりしてプリントを作りました。

手持ちの問題だけでは心もとない‥という中学入試生の方、よろしければどうぞ!

*新しく作った場合には追加していきます!

●文の成分●パスワード:bun

① /答え

/答え

② /答え

/答え

③ /答え

/答え

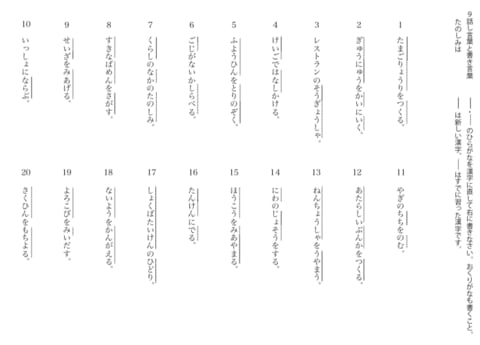

●主語述語●パスワード:syugo

① /答え

/答え

② /答え

/答え

③ /答え

/答え

④ /答え

/答え

⑤ /答え

/答え

●名詞●パスワード:meisi

① /答え

/答え

② / 答え

/ 答え

●動詞●パスワード:dousi

① /答え

/答え

★NEW★●形容詞●パスワード:keiyou

① /答え

/答え

② /答え

/答え

●形容動詞●パスワード:keidou

① /答え

/答え

●副詞●パスワード:hukusi

① /答え

/答え

★NEW★ ② /答え

/答え

●連体詞●パスワード:rentai

① /答え

/答え

あちこちの問題集から問題を集めたりしてプリントを作りました。

手持ちの問題だけでは心もとない‥という中学入試生の方、よろしければどうぞ!

*新しく作った場合には追加していきます!

●文の成分●パスワード:bun

①

/答え

/答え②

/答え

/答え③

/答え

/答え●主語述語●パスワード:syugo

①

/答え

/答え②

/答え

/答え③

/答え

/答え④

/答え

/答え⑤

/答え

/答え●名詞●パスワード:meisi

①

/答え

/答え②

/ 答え

/ 答え●動詞●パスワード:dousi

①

/答え

/答え★NEW★●形容詞●パスワード:keiyou

①

/答え

/答え②

/答え

/答え●形容動詞●パスワード:keidou

①

/答え

/答え●副詞●パスワード:hukusi

①

/答え

/答え★NEW★ ②

/答え

/答え●連体詞●パスワード:rentai

①

/答え

/答え