雑誌「精神療法」に寄稿した書評です。

本書のテーマであるシネステジア(共感覚、synesthesia)は、医学用語、心理学用語としてはあまりなじみのないものであろう。この言葉は、「外部からの刺激に対して通常の感覚だけでなく、異なる種類の感覚も同時に生じる現象」として定義されている。これまでにシネステジアに関しては、さまざまな感覚の組み合わせが報告されている。例をあげると、「文字に色を感じる」、「音に色を感じる」、「形に味を感じる」などの現象がみられる。シネステジアの中でも、音楽や音を聞いて色を感じる知覚は「色聴」(Sound-color Synesthesia、Color-hearing)と呼ばれ、いわゆる絶対音感を持つ人には、色聴が多いことが報告されている。この現象は古くから知られており、すでに1890年に、『色聴』というタイトルの本がフランスで出版されている。色調という現象においては、「ド」が白、「レ」が黄色などと知覚されるわけである。

シネステジアの種類としては、多くのバリエーションが存在している。1つの刺激に対して1つのシネステジアを呈するもの、複数の刺激に対して1つのシネステジアを呈するもの、複数の刺激に対して、複数のシネステジアを呈するものなども存在している。多くのシネステジアにおいては、複数の感覚内容を伴っていることが多い。さまざまなシネステジアの中で、頻度の高いものは、前述した「色聴」があげられるが、他には数字などの文字に色を認識するタイプのシネステジアもよくみられ、特に文字そのものに色がついてみえるとするものが多い。

シネステジアの感じ方には、大きく二通りがある。印刷されている文字などに色がついて見えるものなどを「Projector」と呼ぶが、一方、内面的に色や形などを感じるものを「Asocciator」と呼んでいる。現在のところ、シネステジアの生物学的なメカニズムは、解明されていない。一説によれば、乳児期においては、脳のさまざまな部位の結合が未分化で残っているのに対し、通常は成長とともに、このような結合は失われていくものであるが、一部の人においては、このような結合が保たれているのでシネステジアが出現すると考えられている。

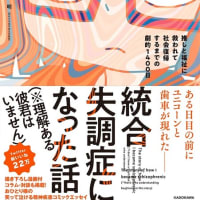

本書は、シネステジア研究の第一人者であるリチャード・E・シトーウィック博士らによる作品である。この本の中では、シネステジアの実際の症状や臨床的な特徴について、詳細に解説されている。筆者であるシトーウィック博士は神経内科医である。ロンドンの国立神経病院、米国のジョージ・ワシントン大学神経科などをへて、現在はワシントンにおいて開業している。

本書によれば、シネステジアは一般にあまり認知されている現象ではないにもかかわらず、出現頻度はかなり高く、およそ二十人に一人がこの現象を体験しているという報告もある。一方、そこまで高頻度ではなく、25000人に一人、あるいは2000人に一人という研究もみられる。

シネステジアを示す人は、自分の周囲にいる人たちが、自分と同じような体験をしていないことを知りショックを受けることが多いという。画家であるキャロルは、子供のころ学校で、「Aという文字は、最も美しいピンクね」と話したところ、周りのクラスメートから怪訝な目でみられた。このため、彼女はこれ以降、シネステジアについてはいっさい話さないようになった。また、あるシネステジアを持つ人においては、曜日と色が対応していた。月曜が黄色、火曜が緑、水曜がインディゴ・ブルーといった具合である(このことが本書のタイトルとなっている)。本書ではこのようなシネステジアの実例が、数多い美しいイラストで表されている。

一般にシネステジアは、芸術家において出現する確率が高いという。代表的なケースとして、ロシア生まれ小説家で、『ロリータ』などの作品で知られるウラジミール・ナボコフがあげられている。ナボコフは児童期よりシネステジアの症状を示し、自分の木製のアルファベットブロックの色は、「すべて間違っている」と主張した。ナボコフの母や他の親族にもシネステジアの症状がみられた。

他に、シネステジアを持つ芸術家として、前衛的な抽象画で知られる画家のワシリー・カディンスキーが知られている。またフランスの詩人であるアルチュール・ランボーにもこの症状がみられたらしく、『母音』という作品においては、シネステジアの現象そのものを題材としてとりあげている。さらにシネステジアは、自閉症スペクトラム障害などの発達障害と関連が大きいことが指摘されており、今後も研究が待たれる。

著者らは、この本においてシネステジアを脳科学の視点から解明しようと試みており、それには長年の研究の裏づけが存在している。著者らによれば、本来感覚というものは、単一の感覚領域だけが関連するのではなく、多くのモダリティと関連しているものであるが、通常はそれが意識されないだけであり、シネステジアの研究は、ヒトの感覚、知覚の解明に新たな視点を与えると指摘している。

シネステジアは古くから知られている現象である。この現象がはじめて医学論文に登場したのは、1710年のことで、イギリスの眼科医トマス・ウルハウスが、音で色覚が誘発された男性の症例を報告した。けれども、その後シネステジアは、1930年ごろをピークとして、医学的にはほとんど注目されない時期が続いた。高名な神経心理学者であるルリアに、「偉大な記憶力の物語」という著作がある。この本は、高度の記憶力を持つシュレシェフスキーという男性の長期間の経過報告であるが、この男性はシネステジアの症状をあわせ持っており、たとえば、2000ヘルツの音に対して、「ピンクがかった赤い花火みたいに見える。細長い色が、ざらざらと不快な感じで、味も悪い」などと記載されている。けれども、このような現象はそれ以上突き詰められることはなかった。

ようやく最近になって著者の一人であるシトーウィックらによる研究を契機として、さまざまな分野からのシネステジアに関するリサーチが行なわれつつある。シネステジアに関する研究論文は、シトーウィックらの精力的な研究の結果、1990年代よりかなりの増加を示している。今後、本書をきっかけとしてとして、実地臨床家においても、シネステジアに対する関心が高まることが期待される。

本書のテーマであるシネステジア(共感覚、synesthesia)は、医学用語、心理学用語としてはあまりなじみのないものであろう。この言葉は、「外部からの刺激に対して通常の感覚だけでなく、異なる種類の感覚も同時に生じる現象」として定義されている。これまでにシネステジアに関しては、さまざまな感覚の組み合わせが報告されている。例をあげると、「文字に色を感じる」、「音に色を感じる」、「形に味を感じる」などの現象がみられる。シネステジアの中でも、音楽や音を聞いて色を感じる知覚は「色聴」(Sound-color Synesthesia、Color-hearing)と呼ばれ、いわゆる絶対音感を持つ人には、色聴が多いことが報告されている。この現象は古くから知られており、すでに1890年に、『色聴』というタイトルの本がフランスで出版されている。色調という現象においては、「ド」が白、「レ」が黄色などと知覚されるわけである。

シネステジアの種類としては、多くのバリエーションが存在している。1つの刺激に対して1つのシネステジアを呈するもの、複数の刺激に対して1つのシネステジアを呈するもの、複数の刺激に対して、複数のシネステジアを呈するものなども存在している。多くのシネステジアにおいては、複数の感覚内容を伴っていることが多い。さまざまなシネステジアの中で、頻度の高いものは、前述した「色聴」があげられるが、他には数字などの文字に色を認識するタイプのシネステジアもよくみられ、特に文字そのものに色がついてみえるとするものが多い。

シネステジアの感じ方には、大きく二通りがある。印刷されている文字などに色がついて見えるものなどを「Projector」と呼ぶが、一方、内面的に色や形などを感じるものを「Asocciator」と呼んでいる。現在のところ、シネステジアの生物学的なメカニズムは、解明されていない。一説によれば、乳児期においては、脳のさまざまな部位の結合が未分化で残っているのに対し、通常は成長とともに、このような結合は失われていくものであるが、一部の人においては、このような結合が保たれているのでシネステジアが出現すると考えられている。

本書は、シネステジア研究の第一人者であるリチャード・E・シトーウィック博士らによる作品である。この本の中では、シネステジアの実際の症状や臨床的な特徴について、詳細に解説されている。筆者であるシトーウィック博士は神経内科医である。ロンドンの国立神経病院、米国のジョージ・ワシントン大学神経科などをへて、現在はワシントンにおいて開業している。

本書によれば、シネステジアは一般にあまり認知されている現象ではないにもかかわらず、出現頻度はかなり高く、およそ二十人に一人がこの現象を体験しているという報告もある。一方、そこまで高頻度ではなく、25000人に一人、あるいは2000人に一人という研究もみられる。

シネステジアを示す人は、自分の周囲にいる人たちが、自分と同じような体験をしていないことを知りショックを受けることが多いという。画家であるキャロルは、子供のころ学校で、「Aという文字は、最も美しいピンクね」と話したところ、周りのクラスメートから怪訝な目でみられた。このため、彼女はこれ以降、シネステジアについてはいっさい話さないようになった。また、あるシネステジアを持つ人においては、曜日と色が対応していた。月曜が黄色、火曜が緑、水曜がインディゴ・ブルーといった具合である(このことが本書のタイトルとなっている)。本書ではこのようなシネステジアの実例が、数多い美しいイラストで表されている。

一般にシネステジアは、芸術家において出現する確率が高いという。代表的なケースとして、ロシア生まれ小説家で、『ロリータ』などの作品で知られるウラジミール・ナボコフがあげられている。ナボコフは児童期よりシネステジアの症状を示し、自分の木製のアルファベットブロックの色は、「すべて間違っている」と主張した。ナボコフの母や他の親族にもシネステジアの症状がみられた。

他に、シネステジアを持つ芸術家として、前衛的な抽象画で知られる画家のワシリー・カディンスキーが知られている。またフランスの詩人であるアルチュール・ランボーにもこの症状がみられたらしく、『母音』という作品においては、シネステジアの現象そのものを題材としてとりあげている。さらにシネステジアは、自閉症スペクトラム障害などの発達障害と関連が大きいことが指摘されており、今後も研究が待たれる。

著者らは、この本においてシネステジアを脳科学の視点から解明しようと試みており、それには長年の研究の裏づけが存在している。著者らによれば、本来感覚というものは、単一の感覚領域だけが関連するのではなく、多くのモダリティと関連しているものであるが、通常はそれが意識されないだけであり、シネステジアの研究は、ヒトの感覚、知覚の解明に新たな視点を与えると指摘している。

シネステジアは古くから知られている現象である。この現象がはじめて医学論文に登場したのは、1710年のことで、イギリスの眼科医トマス・ウルハウスが、音で色覚が誘発された男性の症例を報告した。けれども、その後シネステジアは、1930年ごろをピークとして、医学的にはほとんど注目されない時期が続いた。高名な神経心理学者であるルリアに、「偉大な記憶力の物語」という著作がある。この本は、高度の記憶力を持つシュレシェフスキーという男性の長期間の経過報告であるが、この男性はシネステジアの症状をあわせ持っており、たとえば、2000ヘルツの音に対して、「ピンクがかった赤い花火みたいに見える。細長い色が、ざらざらと不快な感じで、味も悪い」などと記載されている。けれども、このような現象はそれ以上突き詰められることはなかった。

ようやく最近になって著者の一人であるシトーウィックらによる研究を契機として、さまざまな分野からのシネステジアに関するリサーチが行なわれつつある。シネステジアに関する研究論文は、シトーウィックらの精力的な研究の結果、1990年代よりかなりの増加を示している。今後、本書をきっかけとしてとして、実地臨床家においても、シネステジアに対する関心が高まることが期待される。