1989.8.24 毎日新聞「10歳のワープロ社会3」

当時の漢字かなまじりぶん(普通の文書)の入力風景と弓場氏の「ワープロのようなものができるとは,思っていなかったんですが」発言。この発言は,記者が書いているような謙遜などではありません。それでは,第一話で「想像もできなかった」と書かれたSF作家小松左京氏に失礼というものです。

「誰がアクロイドを殺そうと」(どうでも良い事だ)とは,斬新な手法で書かれたアガサ・クリスティの「アクロイド殺人事件」への批判論文です。同様に,おおかたの人には「誰が仮名漢を唱えようと」と言うところでしょう。しかし,企業はそれをきちんと評価しなければばりません。「何が技術者を殺すのか」という論文もありますが,技術者の評価を適切にしない企業が技術者を殺すのです。

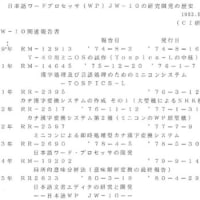

仮名漢字変換の概念は1960年代中ごろに現れています。仮名漢字変換を私と河田勉氏が始めることになったきっかけというものを,当時新人だった私は正確には知りません。1975年前後,河田氏から我々二人が「かな漢字変換をすることになった」と聞いたのが最初です。これを誰が言い出したのかは推測しかできません。結論から言えば,森健一氏は当時,漢字入力の必要性を感じていました。その具体的方法として,かな漢字変換という方法を提案したのは,私に送られてきた河田氏の文書に書かれた主張によれば河田氏だということです。この河田氏の主張には信ずべきそれなりの裏づけがあります。森氏自身が自分が言い出したのだというような主張をしていないということも強力な裏づけのひとつです。

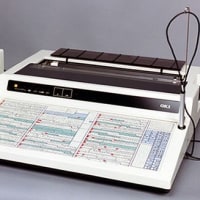

森氏は,「毎日新聞からの依頼で,その記者のために漢字入力機器を試作した」という意味のことを言っていますが,仮名漢字変換の採用を発案したとは一言も言ってはいません。そもそも,私が「毎日新聞」云々の話を知ったのはJW-10を発売した後のことで,それも森氏に聞いたわけではありません。1989年8月22日の毎日新聞に掲載された「10歳のワープロ社会」連載で読んだのが最初でした(「匠の時代」に匿名で出てきてはいます)。つまり,発売後10年も後のことでいかにも不自然です。河田氏は「あれ(毎日新聞の依頼で仮名漢字変換を始めたという話)は後で付けた話です」とその時,私に告げたのですが,正確に読めば,「毎日新聞の依頼でかな漢字変換を始めた」とはどこにも書いてありません。世間がかってにそのように想像したにすぎません。あるいは想像するように書かれていると言ったほうが適切かもしれません。この連載のいたるところに出てくる言葉は「漢字かなまじりぶん入力機」です。つまり,上の写真の漢字テレタイプをもっと便利にした程度の機械ということでしかありません。

それを更に裏付ける次の発言があります。

毎日新聞1989年8月24日号「10歳のワープロ社会 3」の中で(最後の部分),で弓場氏は次のように語っています。

「ワープロのようなものができるとは,思っていなかったんです」

また,森氏は,1998年12月9日,立教大学産業関係研究所主催の“日本語環境の未来---ワープロ誕生20年と今後”と題したシンポジウムにおいて「森氏らのグループは当初、漢字かな混じり文に変換する技術を研究し始めた。同氏によれば、「必ずしも現在の“ワープロ”を目指して開発を進めたわけではなかった」と語った」と報道されています。

弓場氏も森氏も私のワープロ構想などには思いも至らなかったので,そのように思ったのは当然のことでしょう。

今でこそ,空気のように自然な機械であるワープロですが,30年前までは誰も想像さえできない機械だったのです。岩波新書に「零の発見」という本があります。私たちが何の疑問も抱かずに使っている「0」はインド人によって発見されるまでこの世界には知られていませんでした。

インドにおける零の発見は,人類文化史上に巨大な一歩をしるしたものといえる.その事実および背景から説き起こし,エジプト,ギリシャ,ローマなどにおける数を書き表わすためのさまざまな工夫,ソロバンや計算尺の意義にもふれながら,数学と計算法の発達の跡をきわめて平明に語った,数の世界への楽しい道案内書.

「1020 x 809」 は小学生でも簡単に計算できますが,「0」を持たない漢数字で 「一千二拾 x 八百九」をどのようにしたら計算できるか考えてみれば分かるでしょう。何事にも,今では当たり前のことが当たり前でなかった時代があるのです。

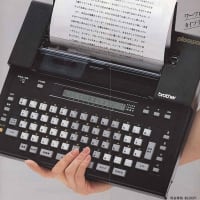

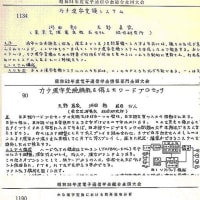

森氏が1960年代から70年代にかけて漢字入力の方法を模索していたことは,毎日新聞の上記記事中にある漢字の全文字配列タブレット(毎日新聞の記事が出るまで下にスクロールしてください)を試作したことや,あるいは,東芝総研に残されている漢字を1字づつ入力するソフトを彼の配下に開発させていた報告書でも明らかです。この一字単位での入力法の開発は,私が東芝総研に入所する1973年の1年前,1972年に報告書が出て終了,チームも解散していました。当時,通産省の電子技術総合研究所でも同じ方法が模索されていたような,ごく普通に考え付くポピュラーな方法でした。

これは,理系の普通の(情報工学専攻でさえない)大卒と高卒*の人たちによるチームが行った開発ですので,このような方法しか考えられなかったのです。しかし,この方法はたった一字を入力するにも大変な手間がかかるため実用には程遠く,全文字配列タブレットの方がはるかに実用的ですから,森氏はこのような発想での漢字入力には限界を感じたのでしょう。それで河田氏を京都大学に研究生として派遣することを考えたのだと思います。

*:後に大いに私を助けてくれることになったこのチームの一人の武田氏が,この時の経験で,JW-10に一字入力の補助機能をつけることになります。たとえば,「入力機」は,MS-IMEで変換できませんから,実験してください。このように辞書に言葉がない時,JW-10では「入力」と変換し,「機」を一字入力機能で入力できました。もっとも,私はわずらわしい一字入力機能を使わず,「機器」と入れてから「器」を削除していましたけれど。今も,そうしている人が多いのではないでしょうか。

京都大学は人工知能研究のメッカで,最新の言語理論を用いて日本語を「字」ではなく,「文章」として扱うという研究を進めていました。当時の日本の大学にはようやく情報工学科が設置されたばかりで,その急先鋒である京都大学さえまだ卒業生が出ていない時期であることに注意してください。京都大学は電気工学教室が情報工学の講座をもっていました。坂井研究室です。この講座の助教授であった長尾先生の下に,河田氏が研究生*として派遣されたのです。

*: 河田氏を「京大大学院に国内留学させた」という表現が記事で散見されますが,河田氏自身はまじめな方でそのような虚偽は口にしていません。政治家の学歴詐称が問題になった事件がありますが,それと同じことになるからです。「大学院」というのは制度であり,また組織であります。難関の入学試験があり,工学修士または工学博士の学位記が修了者に発行されます。彼はそのような組織には属していません。河田氏は社内報告書に「研究生」であったと正確に書いています。研究生とは,教授がさまざまな事情で私的に研究室に預かった人のことです。坂井研には大学院浪人,企業からの派遣者などが研究生として居ました。

坂井研究室の人工知能の研究は,通常の理系の学科しか出ていない技術者にとって見れば,江戸時代の日本人が欧米の近代文明に触れたように衝撃的なものでした。小さな木造の帆船しかもっていなかった江戸時代の人々が,ペリーの蒸気エンジンで動く鋼鉄製の巨大な軍艦を見て「太平の ねむりをさます 上喜撰*(蒸気船) たった四はいで 夜も寝られず」と歌ったような状況であったでしょう。人工知能技術による言葉の処理は,技術者でさえ想像できないような余りにもきらびやかな技術だったのです。「数学の計算をする機械で,言葉を計算する」という発想は人工知能技術を知らない技術者には想像もできなかったのです。

* 上喜撰 上等なお茶。これを沢山のむとカフェインのために眠れなくなります。かけことばになっています。ペリーは4隻の艦隊で東京湾に侵入してきました。

河田氏が文節解析の初歩技術である形態素解析技術を京大で勉強したという誤りがワープロの歴史を書いた書き物で散見されますが,これは想像で書かれたか,ためにされた虚言です。京大ではそのレベルの研究は10年近く前に終了しており,長尾先生は70年代にははるかに難しい「意味解析」を研究していました。私の同期の友人の辻井潤一氏(現東大教授)が長尾先生に師事し,格文法のモチーフに基づいて統語解析と意味解析を統合した日本語理解のための解析法を研究していたので,河田氏はその一端をテーマとしてもらって日本語の統語・意味解析を研究していたのです。使っていた計算機はFACOM230-60という大型計算機センターの超大型機をテレタイプからタイムシェアリングで用いるという形態です。いうまでもなくこの時期のFACOMには漢字を使う設備はありません。

とにもかくにも京大の人工知能研究のフレーバを嗅いだ河田氏が自然言語処理に関するいくつかの用語を知り,東芝に持ち帰ったであろうことは容易に想像できます。その一つに「かな漢字変換」という言葉と概念があって,東芝に帰り,何を研究するのかと上司に聞かれて「かな漢字変換」を一つの候補に挙げたというところが真相ではないかと思われます。

(続く)

このブログの第一回

東芝ワープロ特許訴訟プレスリリース

東芝ワープロ発明物語:車上のワープロ技術史

プロジェクトX物語

Googleブログ