さっきから、どうにも人の目が気にかかる。

確かに、これはまずかった。寝坊した為に頭を剃り忘れて出てきてしまった。

確かに、これはまずかった。寝坊した為に頭を剃り忘れて出てきてしまった。

おまけに、僕はひとより頭髪が伸びるのが早く、もうチクチクとしている。

あからさまにジロジロ見ていく奴までいる。早く会社にたどり着きたい。もう少しだ・・・。

どうしたものか、現代では頭髪は忌み嫌われていた。

もちろん伸ばしたからといって何か罰則があるわけではないが、頭は綺麗に剃る、それが暗黙の了解、社会の常識というやつだった。

代わりに髭を生やすことがモテはやされる。流行の雑誌やテレビでは、「ロン髭」をはじめ様々な髭スタイルの特集がされていた。

僕が生まれた時には、既にそれがあたりまえの世の中だったので、到底信じられないのだが、祖父から聞いた話によると、今と昔では、まるっきり逆だったのだという。

頭髪がモテはやされ、ハゲが敬遠されていた時代があったのだ。今では、羨望の的である「ハゲ」の者は、ずいぶんと肩身の狭い思いをしていたのだという。

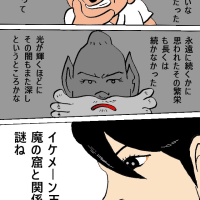

「昔はワシもずいぶんとモテたもんじゃよ。あの日が来るまでは・・・。」

祖父は懐かしそうに呟いた。

どうして今みたいな事になってしまったか?

それは、70年ほど前に起こった革命によってだった。その当時、激しく抑圧されていた「ハゲ」の者たちがいっせいに蜂起したのだ。

わが家は、最悪な事に頭髪の伸びは早く、肝心の髭はといえば薄い家系だった。革命前は謳歌していたこの世の春を、うちの先祖は放棄させられてしまったのだ・・・。

確かに、子供の頃見た時代劇に出てくる人物は誰もが頭に髪を生やし、髭を生やしている者の方がむしろ少なかった。それが子供心にも、なんとも珍妙に見えたのを覚えている。

一度見せてもらった祖父の昔の写真だって、髪がフサフサしていた。今では、その写真は焼き捨てられ、祖父ももちろん毎日、頭を剃っている。

頭髪抑制剤は多く売られていたが、利くものはごく少なく、坊主カツラもその着用は、世間の風潮から敬遠されがちだった。

ひとたび着用がばれると、周囲から冷ややかな視線を浴びせられた。(いかなる高級品といえど、人々の鋭い嗅覚を欺く事は出来なかった。)

あくまで、自然ハゲが推奨されていた。(何度、彼らを羨ましく思った事か。ずるい事に、奴らはなんの努力もなしに禿げていくのだ!)

不思議ではあるが、それとは対照的に付け髭はむしろ推奨された。

僕にしたって子供の頃、頭髪が伸びるのが早いといっては、怒られ虐められ、よく両親を恨んだものだ。

もっと髭が豊かに生えてさえいれば、お洒落だって出来るのに!と、十代の頃は相当悩んだ。

わが家のような呪われた体質は、突然訪れた逆転劇の急激な変化に、わずか数世代では到底順応出来るはずもなかった。

(革命だなんて、なんて余計な事をしてくれたんだ・・・。)

これは、なかなか深刻な問題だ。

あからさまにジロジロ見ていく奴までいる。早く会社にたどり着きたい。もう少しだ・・・。

どうしたものか、現代では頭髪は忌み嫌われていた。

もちろん伸ばしたからといって何か罰則があるわけではないが、頭は綺麗に剃る、それが暗黙の了解、社会の常識というやつだった。

代わりに髭を生やすことがモテはやされる。流行の雑誌やテレビでは、「ロン髭」をはじめ様々な髭スタイルの特集がされていた。

僕が生まれた時には、既にそれがあたりまえの世の中だったので、到底信じられないのだが、祖父から聞いた話によると、今と昔では、まるっきり逆だったのだという。

頭髪がモテはやされ、ハゲが敬遠されていた時代があったのだ。今では、羨望の的である「ハゲ」の者は、ずいぶんと肩身の狭い思いをしていたのだという。

「昔はワシもずいぶんとモテたもんじゃよ。あの日が来るまでは・・・。」

祖父は懐かしそうに呟いた。

どうして今みたいな事になってしまったか?

それは、70年ほど前に起こった革命によってだった。その当時、激しく抑圧されていた「ハゲ」の者たちがいっせいに蜂起したのだ。

わが家は、最悪な事に頭髪の伸びは早く、肝心の髭はといえば薄い家系だった。革命前は謳歌していたこの世の春を、うちの先祖は放棄させられてしまったのだ・・・。

確かに、子供の頃見た時代劇に出てくる人物は誰もが頭に髪を生やし、髭を生やしている者の方がむしろ少なかった。それが子供心にも、なんとも珍妙に見えたのを覚えている。

一度見せてもらった祖父の昔の写真だって、髪がフサフサしていた。今では、その写真は焼き捨てられ、祖父ももちろん毎日、頭を剃っている。

頭髪抑制剤は多く売られていたが、利くものはごく少なく、坊主カツラもその着用は、世間の風潮から敬遠されがちだった。

ひとたび着用がばれると、周囲から冷ややかな視線を浴びせられた。(いかなる高級品といえど、人々の鋭い嗅覚を欺く事は出来なかった。)

あくまで、自然ハゲが推奨されていた。(何度、彼らを羨ましく思った事か。ずるい事に、奴らはなんの努力もなしに禿げていくのだ!)

不思議ではあるが、それとは対照的に付け髭はむしろ推奨された。

僕にしたって子供の頃、頭髪が伸びるのが早いといっては、怒られ虐められ、よく両親を恨んだものだ。

もっと髭が豊かに生えてさえいれば、お洒落だって出来るのに!と、十代の頃は相当悩んだ。

わが家のような呪われた体質は、突然訪れた逆転劇の急激な変化に、わずか数世代では到底順応出来るはずもなかった。

(革命だなんて、なんて余計な事をしてくれたんだ・・・。)

これは、なかなか深刻な問題だ。

現在の人口統計によると女1に対し男2の比率なのだという。

一妻多夫制でも認められない限り(古き良き気風を尊重する現政権下では望むべくもない。)、僕みたいなモテない男は確実にあぶれてしまうということだ。

ただでさえ、モテ男は何股もかけているのが実態というのに、それに引きかえ、僕のような者は自然淘汰されていく運命なのだろう。

価値観のまるで違うモテる世界に行けるなら、例え、そこがジャングルの奥地であろうと宇宙の果てであろうとも厭わない、そんな自棄を起こしたくもなる。

一妻多夫制でも認められない限り(古き良き気風を尊重する現政権下では望むべくもない。)、僕みたいなモテない男は確実にあぶれてしまうということだ。

ただでさえ、モテ男は何股もかけているのが実態というのに、それに引きかえ、僕のような者は自然淘汰されていく運命なのだろう。

価値観のまるで違うモテる世界に行けるなら、例え、そこがジャングルの奥地であろうと宇宙の果てであろうとも厭わない、そんな自棄を起こしたくもなる。

自分のデスクに座ると、すぐさま課長が近づいてきた。

「君、どういうつもりだね。その頭・・・。課の風紀を乱してもらっては困るよ。」

「すみません。遅刻しそうだったもので。」

課長はすぐ行ってしまったが、僕はある別の視線に気づいていた。そちらに視線をやると、それは斜向かいに座る樹里沙のものだった。

彼女はすぐ目を逸らしたが、以前から何度かこういう事はあった。

そしてそれが不思議なのは、その視線が侮蔑ではなく何か好意的なものに感じられるという事だった。

あくまで直感的なものであって、確信は持てないが・・・。

「君、どういうつもりだね。その頭・・・。課の風紀を乱してもらっては困るよ。」

「すみません。遅刻しそうだったもので。」

課長はすぐ行ってしまったが、僕はある別の視線に気づいていた。そちらに視線をやると、それは斜向かいに座る樹里沙のものだった。

彼女はすぐ目を逸らしたが、以前から何度かこういう事はあった。

そしてそれが不思議なのは、その視線が侮蔑ではなく何か好意的なものに感じられるという事だった。

あくまで直感的なものであって、確信は持てないが・・・。

いつもと同じように、残業を付けらるギリギリの時間に会社を出た。

さっきから、ずっと後をつけられている気がしていた。とっさに、いつもと違う角を曲がったが、まだ背後には気配がじわりと感じられた。

僕は、ふいに立ち止まり振り返った。

「なんだ、君か。君も帰りはこっち?」

そこには、少し驚いた表情の樹里沙が立っていた。

「奇遇ね。この先にいい店があるんだけど、あなたもこの方角ならチョットどう?」

その店は、前を何度か通りかかった事はあるが、なんとなく敬遠していた店だった。地下へと続く薄暗い階段を下りて行った。

店は盛況で、客たちの怒号ともいえる声が反響していた。

そして、何より絶句してしまったのは、彼らの頭がスタイルこそ違えど、そろって豊かな髪を蓄えていた事だった。

(この店は、いったい・・・。)

「そこの席が空いているわ。とりあえず座りましょ。」

座ると、彼女が話しはじめた。

「驚いたでしょ。この店はね。大っぴらには髪の毛を伸ばす事の出来ない連中の鬱憤の溜まり場なのよ。」

(なるほど。こうやって人目の付かない地下でストレスを発散させていたのか。)

「さあ、お楽しみの時間が始まるわよ。」

彼女に促されて、中央の巨大スクリーンを見た。

さっきから、ずっと後をつけられている気がしていた。とっさに、いつもと違う角を曲がったが、まだ背後には気配がじわりと感じられた。

僕は、ふいに立ち止まり振り返った。

「なんだ、君か。君も帰りはこっち?」

そこには、少し驚いた表情の樹里沙が立っていた。

「奇遇ね。この先にいい店があるんだけど、あなたもこの方角ならチョットどう?」

その店は、前を何度か通りかかった事はあるが、なんとなく敬遠していた店だった。地下へと続く薄暗い階段を下りて行った。

店は盛況で、客たちの怒号ともいえる声が反響していた。

そして、何より絶句してしまったのは、彼らの頭がスタイルこそ違えど、そろって豊かな髪を蓄えていた事だった。

(この店は、いったい・・・。)

「そこの席が空いているわ。とりあえず座りましょ。」

座ると、彼女が話しはじめた。

「驚いたでしょ。この店はね。大っぴらには髪の毛を伸ばす事の出来ない連中の鬱憤の溜まり場なのよ。」

(なるほど。こうやって人目の付かない地下でストレスを発散させていたのか。)

「さあ、お楽しみの時間が始まるわよ。」

彼女に促されて、中央の巨大スクリーンを見た。

そこには、見覚えのある人物が映し出されていた。

すると、客たちは、こぞって盛んにスクリーン上のその人物を罵り始めた。

それは、世界的な財閥の会長として知られるS・ドラム氏だった。彼女が言った。

「革命はね、財閥の創始者だった彼の祖父が絡んでたって噂よ。

すると、客たちは、こぞって盛んにスクリーン上のその人物を罵り始めた。

それは、世界的な財閥の会長として知られるS・ドラム氏だった。彼女が言った。

「革命はね、財閥の創始者だった彼の祖父が絡んでたって噂よ。

少なくとも彼らはそう信じてるわ。

彼の企業のグループにオシャレ付け髭のブランドがあるのは知ってるでしょ?

当時、頭髪、特に長髪のイメージを悪化させるようなCMを連日、連夜流し続けたそうよ。

彼らの製品の売上を劇的に伸ばす為に、頭髪を悪者に見立てたのね。

それに、抑圧されていた昔でいうところの少数派が触発されて、革命の機運が盛り上がっていったという話よ。」

ドラム氏の財閥は急成長し、経済界だけでなく、今や政界にまで絶大な影響力を及ぼしているとされていた。

彼めがけて、怒号とともに瓶や皿が投げつけられ、客たちの異様な熱気は最高潮に達しようとしていた。

彼の企業のグループにオシャレ付け髭のブランドがあるのは知ってるでしょ?

当時、頭髪、特に長髪のイメージを悪化させるようなCMを連日、連夜流し続けたそうよ。

彼らの製品の売上を劇的に伸ばす為に、頭髪を悪者に見立てたのね。

それに、抑圧されていた昔でいうところの少数派が触発されて、革命の機運が盛り上がっていったという話よ。」

ドラム氏の財閥は急成長し、経済界だけでなく、今や政界にまで絶大な影響力を及ぼしているとされていた。

彼めがけて、怒号とともに瓶や皿が投げつけられ、客たちの異様な熱気は最高潮に達しようとしていた。

樹里沙とは、その後も何度となく会ったが、決まってその店だった。そして、店に入るまでは、よそよそしく距離を保って歩く決まりだった。

「勘違いしてもらいたくないのは、僕の思いは必ずしも彼らのようなものではないって事。

もちろん、僕だって悔しい思いはしてきたし、気持ちはわからなくはないけど。

前から聞きたかったのは、そんな事よりも、君が、僕に、その、好意で接してくれてるのかってことなんだ・・・。」

すると彼女はにっこりと笑って言った。

「もちろんよ。

私もね、大ぴらには言いにくいんだけど、今、主流とされているタイプが今いち好きになれないというか、小さい頃から違和感はすごくあったの。

だけど言えないわよね、そんな事。たちまち白い目で見られちゃうもの。

将来、自然に禿げないくらいなら死んだほうがマシだなんて、そんな事を軽々しく言う人たちが、わたしの周りにもたくさんいるのよ。」

(確かに。そして、彼らの言う死んだほうがマシ、それが僕の未来であり運命なのだ。

今の時代、白昼堂々と髪の毛を伸ばす事は、「1+2は4です!」と大声で叫びながら通りを歩いている事とイコールなのだった。)

「僕だって、どうして生えてくる頭髪を毎日剃って、生えもしない髭を無理やり伸ばさなきゃいけないんだって、ずっと思ってたよ。」

「あなたって最近じゃ、まるで見かけないタイプでしょ?

あっ、やっとみつけた!って思ったの。」

彼女の事を、特別目立つ訳でもないし、美人でもないなんて、漠然と思っていた。だが、こうして相対していると、今まで見えてなかった別の表情が、いくつも現れてくる気がした。

彼女みたいな稀有な存在が目の前にいてくれる限り、僕のような絶滅危惧種にもわずかな望みが残っているように思えてくるのだ。

「あなたたちは慣らされているのよ。おじいさんに聞いたっていったよね。

「勘違いしてもらいたくないのは、僕の思いは必ずしも彼らのようなものではないって事。

もちろん、僕だって悔しい思いはしてきたし、気持ちはわからなくはないけど。

前から聞きたかったのは、そんな事よりも、君が、僕に、その、好意で接してくれてるのかってことなんだ・・・。」

すると彼女はにっこりと笑って言った。

「もちろんよ。

私もね、大ぴらには言いにくいんだけど、今、主流とされているタイプが今いち好きになれないというか、小さい頃から違和感はすごくあったの。

だけど言えないわよね、そんな事。たちまち白い目で見られちゃうもの。

将来、自然に禿げないくらいなら死んだほうがマシだなんて、そんな事を軽々しく言う人たちが、わたしの周りにもたくさんいるのよ。」

(確かに。そして、彼らの言う死んだほうがマシ、それが僕の未来であり運命なのだ。

今の時代、白昼堂々と髪の毛を伸ばす事は、「1+2は4です!」と大声で叫びながら通りを歩いている事とイコールなのだった。)

「僕だって、どうして生えてくる頭髪を毎日剃って、生えもしない髭を無理やり伸ばさなきゃいけないんだって、ずっと思ってたよ。」

「あなたって最近じゃ、まるで見かけないタイプでしょ?

あっ、やっとみつけた!って思ったの。」

彼女の事を、特別目立つ訳でもないし、美人でもないなんて、漠然と思っていた。だが、こうして相対していると、今まで見えてなかった別の表情が、いくつも現れてくる気がした。

彼女みたいな稀有な存在が目の前にいてくれる限り、僕のような絶滅危惧種にもわずかな望みが残っているように思えてくるのだ。

「あなたたちは慣らされているのよ。おじいさんに聞いたっていったよね。

あなたたちみたいなタイプが栄華を誇った時代もあったってこと。

それも百年と昔じゃないのよ。

それだって自分たちで勝ち取った訳じゃないのよね。

それだって自分たちで勝ち取った訳じゃないのよね。

ただ幸運にもその時代に生まれついたってだけ。

でも、今の主流派は勝ち取ったのよ!悔しさをバネにして。

でも、今の主流派は勝ち取ったのよ!悔しさをバネにして。

今のあなた達にそんな熱い思いがある?

こんな店で騒いでるのが関の山じゃない?」

「確かに、それぞれが不満を抱えてはいるけれど、現状を変えられるわけがないって誰もが諦めてるんだと思う。

強い者はどんどん強くなっていくけど、弱い者は結束するどころか、お互いにいがみ合うしかできないのかも知れない。

でも、これは不思議なんだけど、今の主流派を憎むって気持ちがどうにもわかないんだ。」

「生ぬるいのよ。あなた、気づいた時には火傷してるってタイプね。

言いたい事はわかるわよ。奪い取ったって、また同じだって言いたいんでしょ。

こんな店で騒いでるのが関の山じゃない?」

「確かに、それぞれが不満を抱えてはいるけれど、現状を変えられるわけがないって誰もが諦めてるんだと思う。

強い者はどんどん強くなっていくけど、弱い者は結束するどころか、お互いにいがみ合うしかできないのかも知れない。

でも、これは不思議なんだけど、今の主流派を憎むって気持ちがどうにもわかないんだ。」

「生ぬるいのよ。あなた、気づいた時には火傷してるってタイプね。

言いたい事はわかるわよ。奪い取ったって、また同じだって言いたいんでしょ。

また、憎しみあいがはじまるって。でも、そんなの綺麗ごとよ。

すべての人が自分にとって都合のいい人だなんて事が有り得た試しがある?

人はね、思いたいようにしか思えないものなのよ。

人はね、思いたいようにしか思えないものなのよ。

声をあげられない平穏なんて気味が悪いわ。」

酔いがまわってきたのか彼女も少し熱を帯びてきたようだ。そして、彼女はこう続けた。

「でもね。わたし知ってるんだ。本気でこの状況を変えたいって、熱い思いを抱いている人たちを・・・。」

彼女の視線の先、店の奥には、サングラスで視線を隠したごつい男が座っていた。

酔いがまわってきたのか彼女も少し熱を帯びてきたようだ。そして、彼女はこう続けた。

「でもね。わたし知ってるんだ。本気でこの状況を変えたいって、熱い思いを抱いている人たちを・・・。」

彼女の視線の先、店の奥には、サングラスで視線を隠したごつい男が座っていた。

店の奥の薄暗い部屋に通された。

例の男は中央の椅子に座っており、僕らが手前の席に座ると、サングラスを外す事なく話しはじめた。

「君の事は彼女から報告を受けている。

我が組織に入る気はあるか?

外で騒いでいる奴らは、反対派を装ってはいるが、その実、上辺だけの連中だ。

我々は入念に調査し、強い信念を持つ者のみ入党を許可する。」

僕は、樹里沙を横目で見つつ言った。

「何を基準に僕の事をそう思われたんですか?

彼女にも言ったはずですが、僕は外の彼らとなんら変わりはありませんよ。むしろ・・・。」

「隠してもだめだ。これまでの調査で既に結果は出ているのだよ。

そして、何よりも君の目を見ればそれはわかる。君が彼女に感じたようにね。

我々が求めているのは、あのような、わかりやすく騒がしい輩ではない。

「君の事は彼女から報告を受けている。

我が組織に入る気はあるか?

外で騒いでいる奴らは、反対派を装ってはいるが、その実、上辺だけの連中だ。

我々は入念に調査し、強い信念を持つ者のみ入党を許可する。」

僕は、樹里沙を横目で見つつ言った。

「何を基準に僕の事をそう思われたんですか?

彼女にも言ったはずですが、僕は外の彼らとなんら変わりはありませんよ。むしろ・・・。」

「隠してもだめだ。これまでの調査で既に結果は出ているのだよ。

そして、何よりも君の目を見ればそれはわかる。君が彼女に感じたようにね。

我々が求めているのは、あのような、わかりやすく騒がしい輩ではない。

内に秘めた強い信念、何事にも屈せずにやり遂げる粘り強さなんだよ。」

こんな地下組織があるという噂は聞いた事があった。でもそれは、都市伝説といった笑い話の類と思っていた。

こんな地下組織があるという噂は聞いた事があった。でもそれは、都市伝説といった笑い話の類と思っていた。

「しかし、僕は、どこにでもいる平凡な人間です。僕の意見、行動では何も変える事の出来ない、軽い軽い人間なんです。」

「そこが重要なのだよ。今こそ君のような平凡な人間、そして、その意見こそが求められているのだ。

奇をてらった連中、または優等生などよりもね。

どうだい? 彼らのやってきた事、やっている事を見たまえ。

どれも失敗続きだろう。彼らはそれに気づいてない。いや、気づかぬふりをしているのだ。

彼らは言い訳を考えるのに必死だ。気が気じゃないだろう。

代わりさえみつかれば、彼らなど、すぐポイッなのだからねえ。」

「本気ですか?」

「本気だよ。君も本気ならばね。」

彼女も、この組織の一員だったのか。

あの伝説の党は存在していたというのか。彼らは、いったいどんな力を持っているのだろう。

そして、僕にその力になるなんて事が出来るのだろうか・・・。

「本気ですか?」

「本気だよ。君も本気ならばね。」

彼女も、この組織の一員だったのか。

あの伝説の党は存在していたというのか。彼らは、いったいどんな力を持っているのだろう。

そして、僕にその力になるなんて事が出来るのだろうか・・・。

それから僕の党での活動が始まった。

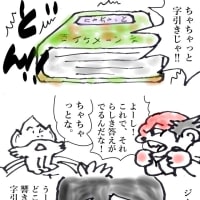

それは、今ではすっかり廃れてしまった頭髪用カツラや頭髪用育毛剤の開発、製造、そして普及だった。

会社が終わってからと休日のほとんどをこの時間にあてた。

個別に一件、一件の家を訪問しては、むげに追い返されたりもした。

受け入れられないというのは、何にしてもつらい事だった。

巨大なドラム財閥に対抗、そして、深層深くまで刷り込まれた人々の意識を変える事は並大抵の事ではない。

あまりに地道で遠い道のりに何度もくじけそうになった。実際、党員の入れ替わりは激しかった。

すると向かいの席で、人工頭皮に髪の毛を一本、一本植え付けていた樹里沙が、その手を休める事なく言うのだった。

「変えられるって確証があるからやるんじゃないのよ。

それでも、変えてやろうって気持ち、そして行動が大切なの。

あなたとわたしが普通にいっしょに居られる、そんな世の中が来る日まで頑張りましょう。」

苗が土に根を張り、そして太い幹となり、やがて花を咲かせ実を結ぶ、いつかその日まで・・・。

今では、そんな彼女の言葉と、暴力には決して訴えないという党の方針、それだけが絶望しそうになる僕のせめてもの救いだった。

気がつくと、昨晩、毛無し薬を塗りたくった頭に生えた毛を撫でていた。

それは、今ではすっかり廃れてしまった頭髪用カツラや頭髪用育毛剤の開発、製造、そして普及だった。

会社が終わってからと休日のほとんどをこの時間にあてた。

個別に一件、一件の家を訪問しては、むげに追い返されたりもした。

受け入れられないというのは、何にしてもつらい事だった。

巨大なドラム財閥に対抗、そして、深層深くまで刷り込まれた人々の意識を変える事は並大抵の事ではない。

あまりに地道で遠い道のりに何度もくじけそうになった。実際、党員の入れ替わりは激しかった。

すると向かいの席で、人工頭皮に髪の毛を一本、一本植え付けていた樹里沙が、その手を休める事なく言うのだった。

「変えられるって確証があるからやるんじゃないのよ。

それでも、変えてやろうって気持ち、そして行動が大切なの。

あなたとわたしが普通にいっしょに居られる、そんな世の中が来る日まで頑張りましょう。」

苗が土に根を張り、そして太い幹となり、やがて花を咲かせ実を結ぶ、いつかその日まで・・・。

今では、そんな彼女の言葉と、暴力には決して訴えないという党の方針、それだけが絶望しそうになる僕のせめてもの救いだった。

気がつくと、昨晩、毛無し薬を塗りたくった頭に生えた毛を撫でていた。

「どうかね。順調かね?」

肩越しから強烈な光が差し込み、声の主の顔を見えなくしていた。

「はい。計画通りのペースで出店しており、集客状況は良好、売上も順調に推移しております。それに・・・。」

「君、ここではサングラスを外したまえ。」

「これは失礼いたしました! では、あらためまして・・・。

党の活動状況はといいますと、依然厳しく、離党する者が相次いでおりまして、両事業共に、期待し得る以上の効果を上げております。

これにより反対勢力の意識レベルは前月比で0.8ポイント低下しております。」

「よろしい。

店で不満を発散、そうでない者は党によって現実を学ぶ。まさに思惑通りではないか。

なによりも大切なのは、知らず知らずのうちに何が一番なのかを気づかせてやることだよ。

さてと、今日のターゲットにはコレでいくか・・・。」

男は手元の「送信」をタップすると、椅子をゆったりと回転させ、最上階からの眺めに目をやった。

肩越しから強烈な光が差し込み、声の主の顔を見えなくしていた。

「はい。計画通りのペースで出店しており、集客状況は良好、売上も順調に推移しております。それに・・・。」

「君、ここではサングラスを外したまえ。」

「これは失礼いたしました! では、あらためまして・・・。

党の活動状況はといいますと、依然厳しく、離党する者が相次いでおりまして、両事業共に、期待し得る以上の効果を上げております。

これにより反対勢力の意識レベルは前月比で0.8ポイント低下しております。」

「よろしい。

店で不満を発散、そうでない者は党によって現実を学ぶ。まさに思惑通りではないか。

なによりも大切なのは、知らず知らずのうちに何が一番なのかを気づかせてやることだよ。

さてと、今日のターゲットにはコレでいくか・・・。」

男は手元の「送信」をタップすると、椅子をゆったりと回転させ、最上階からの眺めに目をやった。