【ぼくらの街探検】3-1香川県立視覚支援学校(旧盲学校)の東側付近に初代高松駅があった!

昔、香川県や高松市のはじまりに関係したたいせつな場所がありました。

高松の文明開化発祥の地?!とも言える初代髙松駅が瀬戸の都通り商工会のある扇町にありました。

今のコープ香川扇町店南東の道路側あたりから香川県立視覚支援学校(旧県立盲学校)方向

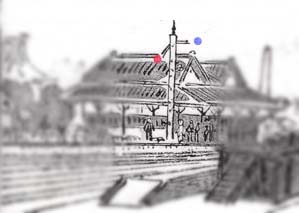

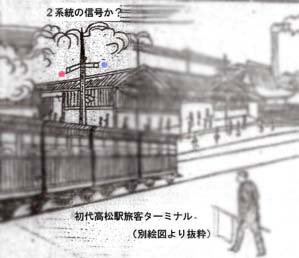

東北東を望む (右旅客ターミナルと左貨物ターミナルの間に真行寺が見えている 商店会調べ)

⇧明治30年ごろのイメージ図 建物配置のコメント入り

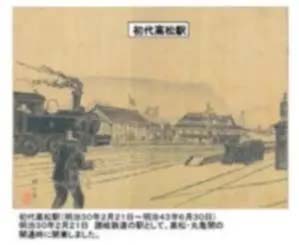

(⇦参考元 初代高松駅 四国鉄道OB会資料より)

(⇦参考元 初代高松駅 四国鉄道OB会資料より)

香川県立視覚支援学校の東側付近に初代高松駅があった!

明治5年 東京新橋、横浜間に 日本で最初の鉄道が開通してから

25年後の明治30年(1897年)2月21日、高松に最初の汽車が走りました。

初代髙松駅は、扇町にある今の香川県立視覚支援学校(旧盲学校)の東側付近に出来ました。

ぼくらの町に高松で最初に汽車が走った高松駅がありました!

当時はこの駅でおりて、人力車にのって今のサンポートあたりの港まで行って、船にのって岡山まで行っていたそうです。

高松市の発展につれ、明治43年(1910年)、宇高航路(宇高連絡船)運航開始して、2代目高松駅は港の近くへ移っていきました。

その後、高松市は「四国の玄関」と呼ばれて、ますます発展していきました。

今の高松駅で4代目になります。

<僕らの街のミステリー?!>歴鉄の方必見です!

この初代高松駅の場所、どんな建物だったかなど?多くの事は地元でもわからないことだらけで年月の中で忘れかけておりました。

地元で少しづつわかってきている事を含めご案内できればと思っています。

ご案内はあくまで地元で知り得た情報で当商店会の客観的な推測による見解にて書いております。もっと詳しい事はご専門家の先生にお話をお聞きになってください。

初代髙松駅の今になってもまだわかっていない事をご案内します!

まだまだミステリーです!!

①高松の初代髙松駅の正面の写真が見つかっていない!!

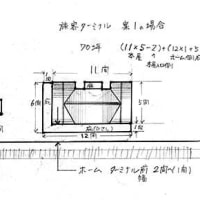

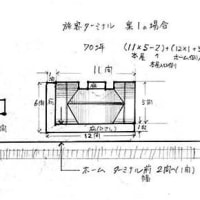

当商店会の調べでは、ホーム側の写真、絵図からわかる屋根の尾根等からわかる構造からは琴平駅の初代、2代目と同じ構造の1階建て木造構造となっています。

琴平駅の正面図は、1代目から3代目駅舎まですべてわかっています。

また、1代目か2代目かの間口が分かる簡単な設計図と思われる図面が残っていますので、基本的には琴平駅と同系の正面サファードだったと推測されます。

2代目高松駅の昭和35年の火災により多くの古い書類関係が焼失してしまったと言われています。

初代髙松駅の正面の写真をどなたかお持ちでしょうか?歴史的にすごいお宝ですよ!!

②高松の初代髙松駅の正確な位置

上記の絵図の元資料やウィキペディアの駅舎の南側からみた写真や西宝町の山の中腹から撮った写真等からだいたいの位置が測り出せる事が可能ではないかと思われます。

測量できる方で、もしご興味のある方はボランティアでお仲間になっていただけましたら幸いです。

初代髙松駅の位置を測量してみませんか?

③最初の元絵図にある、駅舎の南西にあるポール上にある標識は2系統の信号ではないか?

プラットホーム別の出発、到着案内標識として使用したと考えると左右で2つあるので、高松駅には2番ホームがあった可能性があるのではないでしょうか。

(補足追加)↓④の計画での海上輸送側のホームの標識としての可能性。

初代高松駅の2枚の絵図の場合

(初代高松駅絵図より一部抜粋 2025年5月14日追加)

(初代高松駅別絵図より一部抜粋 2025年5月14日追加)

④規模は小さいものの陸上と海上交通との連携計画があった。

当初 初代高松駅北側に船が接岸できる運河を作ろうとしていた。

そのため貨物ターミナルは、海上貨物輸送と鉄道輸送のためのとして作られたのではと推測できます。

陸上と海上交通との連携計画は、西浜港から駅の北側まで運河を作る計画であったが、途中まで掘削したところ、明治29年12月12日の香川新報によれば、近隣の井水が枯渇して前後策を協議中なりとの記事あり。その後中止されました。

*明治時代の地図には現在の旧北側盲学校敷地の北部分に運河掘削の後の池としてしばらく残っていました。

*運河の計画があり近隣の井水が枯渇して前後策を協議中なりとの記事を見つけられた資料はM氏より提供いただきました。

*中止になったほかの理由があるとすれば、当時の西浜港の規模と、近くの川からの流砂の影響もあったと思われます。また将来の岡山との海を越えたネットワーク計画の中で良港としての江戸時代の高松城の軍港跡に新駅を作ることに変更したのだと考えられます。

では、開通した明治30年2月21日の時点で運河建設中止の変更があったかどうか、貨物ターミナルの場所の変更があったかどうか?もう少し詳しく調べる必要がありそうです。

これらの事を考慮すると計画では貨物ターミナルの位置が旅客ターミナル駅舎のすぐ西側でなく、海上輸送も考え、*少し北側にずれていた可能性が高いように推測されます。

⑤旅客ターミナルと貨物ターミナルの間にお寺(真行寺)が見える位置になるには、上記の絵図(元絵図)で絵図を描いた場所が、ウィキペディアでの初代髙松駅の写真を写した場所より、西側から描いたと推測され、西南西からの位置から描いたと推測できます。

(追加)③の2番ホーム(仮No)や、④の海上交通との連携計画のために、貨物ターミナルが少し北側にずれていたのであれば

西南西からの位置から描いたとしても、旅客ターミナルと貨物ターミナルの間に真行寺が見えていることの説明がつきます。 (旅客ターミナルと貨物ターミナルの空間がが線路と平行に並んでいた場合は駅舎の奥行側が邪魔して、絵図ほど空間が開くかどうか?と悩んでいたので)

絵図の描いた場所とウィキペディアでの写真を写した場所とのだいたいの関係については、のちほど、地図でお知らせしたいと思っています。(2025年1月24日加筆)

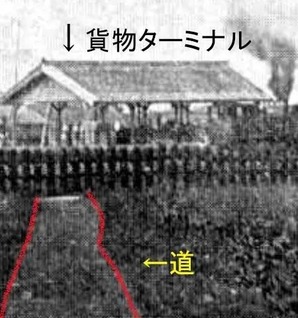

ウィキ ペディア 駅舎の南側から写した写真)

ウィキペディアでの初代髙松駅の写真は駅舎の南西側から写しているのですが、写真には実は克軍寺から北東に伸びる道が写っています。左下から駅の敷地へ延びた道がそれです。

その道の先に貨物ターミナルが写っていて、元々その道の先は、現在の視覚支援学校の東北側にある私有駐車場の南西角に続いていたことがわかっております。(十数年前に土地の図面を調べられた方がいらっしゃった)

また当時の古地図に、西宝町の万日の墓地から現在の視覚支援学校の東北側にある私有駐車場の南西部に続いている道があったが、絵図の方はその道の延長に近い角度から見える風景を描いたと思われます。(この道は一部現在も残っている)

上記の絵図(元絵図)は、右端に給水棟が描かれており、給水棟の西側から描いた絵図です。

ウィキペディアでの初代髙松駅の写真は 初代高松駅の敷地の南部にあります給水棟(仮称)が写っていませんので、給水棟の東側から北東を写した写真と推測されます。

⑥ウィキペディアでの初代髙松駅の写真に駅舎の旅客ターミナルが写っていますが、その後ろ側に別の建物の屋根の東西の尾根が写っています。

この屋根は後ろ側に写り込んだ別の建物だった?!

ウィキペディアの駅舎の南側から写した写真の右側、旅客ターミナル部分を拡大

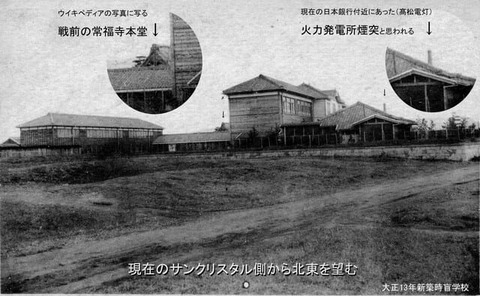

ウィキペディアの建物の屋根の東西の尾根は常福寺とわかる写真があります。

⇧初代香川県立視覚支援学校(旧盲学校)後方に常福寺の東西の尾根と鬼瓦が写っているウィキペディアの写真とほぼ同じ位置角度から写した写真と考えられる。

(記念絵葉書に写る大正13年盲学校新築当時の写真にコメントを入れました)

この写真でもわかるように高松空襲以前は屋根の尾根が東西だった常福寺が同じような角度で写っている。

空襲で焼失して後、再建し常福寺の屋根の向きは真行寺と同じ南北の尾根になったと常福寺で確認済みです。

整理しますと、当時の真行寺と常福寺の位置関係と屋根の向きは、尾根の向きが南北の真行寺

その西隣に尾根の向きが東西の常福寺があり、2寺は東西に並んでいた。

尾根の向きが東西と南北の別々なので、位置関係がわかりやすくなってくると思います。

以上のことから、絵図に描かれたお寺は、真行寺でウィキペディアでの初代髙松駅の写真より給水塔を挟んだ、西側からの角度で描かれたと推測できます。

PS .絵図をよく見てみると、後世に記録を残すために書かれたと思われるほど、実際に忠実に描かれているように思います。

給水棟の上部のタンク(桶)から水がしたたり落ちている状態を描いたり、機関車の汽笛が鳴っているのがわかるように蒸気が出ていたりしています。

その割にといえば、真行寺の描き方が、ほかとタッチが違うようにも見えます?気のせいかもしれません・・・。また、お寺より高いりっぱないちょうの木をなぜ描かなかったのか?もミステリーです。

今までに多くの方々から、資料やお話をいただいてご協力をいただいております。

今から130年近く前の出来事です、地元の歴史を忘れてしまわぬうちに書いとかないと、本当にわからなくなってしまうのではとの思いです。乱文お許しください。

<補足参考資料>

◎ 高松海城町の物語 西成典久著 第2章トピック1で流砂の記事あり80Pを参考にさせて頂きました。

良港を求めて江戸時代の高松城の軍港跡へ

◎ 他でも常福寺と真行寺の位置関係と尾根の向きがよくわかる写真が見つかりました。

峰山より望む 左→常福寺、右→真行寺

高松市歴史資料館 第4回企画展 大正の高松市街

写真が語る高松の歩み 9P⓯より左上部抜粋

*真行寺のイチョウの木は大正時代も真行寺の本堂の高さより高く写っています。