基本的な考え方として、私は、人は死んだら成仏すると考えています。

だから、「生きる」ということは、それだけで、「成仏」に向かって頑張っているということだと理解しています。

その前提で「六道(天・人・阿修羅・地獄・餓鬼・畜生)」ということを考えてみると、「六道」というのは、この世を生きている人間の有様であると思うようになりました。

長くなるので、ここでは説明しませんが、つまりは、煩悩に狂わされて、苦しみ、迷う、人間の姿、そのものだと思っています。

各宗派、色々とお考えがあると思いますので、私は、こう考える立場だというご理解のお読みください。

今日は、その「六道」の中で「畜生」ということを、少しだけ考えてみたいと思います。

「畜生」というのは、一般的には人間以外の「動物」のことですかね?

「動物」と「人間」の違いは、「人間には言葉がある」ということですね。

「動物」にも一種の言語というものが存在する、というような専門的なご意見は、ひとまず、置いておきましょう。

人間は「言葉」という非常に便利な道具を持つことができたから、文明を発達できることができたのだ、という意見もありますね。

そうかもしれません。

社会的存在としての人間を考えた場合でも、言葉が非常に大きな意味を持っています。

人間には「言葉が」あります。

だから、人間は「言葉」によって、つまりは、話し合うことによって、係争を解決することができるわけです。

その「言葉」を失ってしまったら、「動物」より始末に負えない代物になってしまうような気がしませんか?

「動物」が「畜生」だというのであれば、「畜生以下」です。

「そうは言っても、言葉はある」

と、仰るかもしれませんが、

本当に、誰とでも、その言葉で、話し合えていますか?

人の話、ちゃんと聞けていますか?

自分の言葉、きちんと伝えられていますか?

お互いにそれができていて、はじめて「話し合い」です。

これが、なかなか難しい。

そう思いませんか?

相手の声は、音としては聞こえていても、言葉として聴こえていない。

自分の声は、音としては相手に届いているけれども、言葉ととして伝えられていない。

そんなこと、よくあることですよね?

私たち、「畜生道」に堕ちています。

それも、しょっちゅう堕ちています。

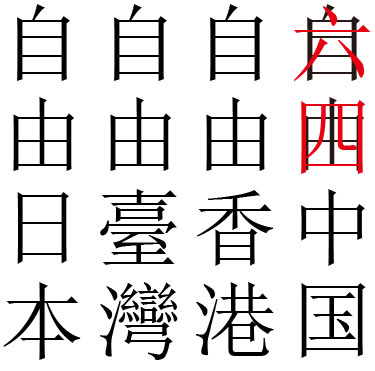

今日は6月4日です。

31年前の今日、某国の天安門前広場で、大勢の民衆の上を戦車が走った日です。

なぜ、言葉で解決することができなかったのでしょうか?

その怨嗟は、今の香港まで続いています。

香港の人々は、自由を守るための戦いを強いられています。

「言葉」というもっとも大きな発明品を自由に操ることができるのにもかかわらず、なぜ、人を暴力で支配しようとするのでしょうか?

動物は、人間同様に他の動物を食べたりはしますが、不公平な圧倒的暴力で、民衆の自由を奪い、服従させ、そして、恒久的に支配しようなどとは考えません。

もう一度言います。

「畜生」が「動物」であるなら、私たち「畜生道」に堕ちた人間は、「畜生以下」です。

だから、「生きる」ということは、それだけで、「成仏」に向かって頑張っているということだと理解しています。

その前提で「六道(天・人・阿修羅・地獄・餓鬼・畜生)」ということを考えてみると、「六道」というのは、この世を生きている人間の有様であると思うようになりました。

長くなるので、ここでは説明しませんが、つまりは、煩悩に狂わされて、苦しみ、迷う、人間の姿、そのものだと思っています。

各宗派、色々とお考えがあると思いますので、私は、こう考える立場だというご理解のお読みください。

今日は、その「六道」の中で「畜生」ということを、少しだけ考えてみたいと思います。

「畜生」というのは、一般的には人間以外の「動物」のことですかね?

「動物」と「人間」の違いは、「人間には言葉がある」ということですね。

「動物」にも一種の言語というものが存在する、というような専門的なご意見は、ひとまず、置いておきましょう。

人間は「言葉」という非常に便利な道具を持つことができたから、文明を発達できることができたのだ、という意見もありますね。

そうかもしれません。

社会的存在としての人間を考えた場合でも、言葉が非常に大きな意味を持っています。

人間には「言葉が」あります。

だから、人間は「言葉」によって、つまりは、話し合うことによって、係争を解決することができるわけです。

その「言葉」を失ってしまったら、「動物」より始末に負えない代物になってしまうような気がしませんか?

「動物」が「畜生」だというのであれば、「畜生以下」です。

「そうは言っても、言葉はある」

と、仰るかもしれませんが、

本当に、誰とでも、その言葉で、話し合えていますか?

人の話、ちゃんと聞けていますか?

自分の言葉、きちんと伝えられていますか?

お互いにそれができていて、はじめて「話し合い」です。

これが、なかなか難しい。

そう思いませんか?

相手の声は、音としては聞こえていても、言葉として聴こえていない。

自分の声は、音としては相手に届いているけれども、言葉ととして伝えられていない。

そんなこと、よくあることですよね?

私たち、「畜生道」に堕ちています。

それも、しょっちゅう堕ちています。

今日は6月4日です。

31年前の今日、某国の天安門前広場で、大勢の民衆の上を戦車が走った日です。

なぜ、言葉で解決することができなかったのでしょうか?

その怨嗟は、今の香港まで続いています。

香港の人々は、自由を守るための戦いを強いられています。

「言葉」というもっとも大きな発明品を自由に操ることができるのにもかかわらず、なぜ、人を暴力で支配しようとするのでしょうか?

動物は、人間同様に他の動物を食べたりはしますが、不公平な圧倒的暴力で、民衆の自由を奪い、服従させ、そして、恒久的に支配しようなどとは考えません。

もう一度言います。

「畜生」が「動物」であるなら、私たち「畜生道」に堕ちた人間は、「畜生以下」です。