令和4(受)2332 遺言無効確認等請求事件

令和6年3月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる

10年後に遺言発見、相続認められず 最高裁が初判断

法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後、他にも相続人がいるとする遺言が見つかった場合、誰が不動産を所有できるのか――。こうした点が争われた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)であった。同小法廷は法定相続人による相続財産の取得は遺言によって妨げられないとする初判断を示した。

相続案件の裁判って本当に嫌なんです。読むだけでもしんどくなりますよ。

事実確認から見ていきます。

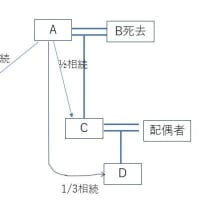

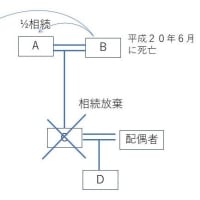

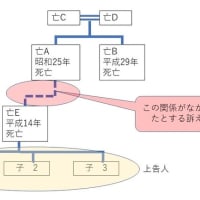

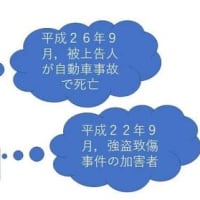

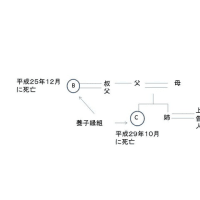

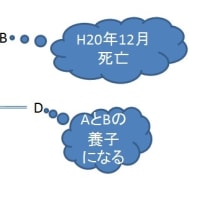

(1)Bは、平成13年4月、甥である上告人Y1及びA並びに養子である被上告人に遺産を等しく分与する旨の自筆証書遺言(以下「本件遺言」という。)をした。

(2)Bは、本件不動産を所有していたが、平成16年2月13日に死亡した。Bの法定相続人は、被上告人のみである。

(3)被上告人は、平成16年2月14日以降、所有の意思をもって、本件不動産を占有している。被上告人は、同日当時、本件遺言の存在を知らず、本件不動産を単独で所有すると信じ、これを信ずるにつき過失がなかった。

(4)被上告人は、平成16年3月、本件不動産につき、被上告人単独名義の相続を原因とする所有権移転登記をした。

父ちゃんが死んで、子どもが相続しました。遺言がなく通常の手続きでした。

後から遺言書が出てきたようですが、その経緯は全くここでは書かれていません。これは重要だと思いますよ。というのは、普段から父ちゃんとのつながりがあれば、死んだのはすぐに分かると思います。そうなれば、相続あるいは死後認知の話が出て来るはずですが、10年経ってから出てきたとか。相続する意思があれば、10年は待たなくてもその前に何かやっていたはずです。遺伝子的には親子かもしれませんが、社会的に親子だったのかという点は議論されなかったようです。この点は重要だと思いますけどね。

これにつて最高裁は

民法884条が相続回復請求権について消滅時効を定めた趣旨は、相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることにある(最高裁昭和48年(オ)第854号同53年12月20日大法廷判決・民集32巻9号1674頁参照)ところ、上記表見相続人が同法162条所定の時効取得の要件を満たしたにもかかわらず、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成していないことにより、当該真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられると解することは、上記の趣旨に整合しないものというべきである。

何かよく分からない判例を持ってきましたね。これって退職金の時効の話でしょう?どう関係しますの?とは言え、法律が「その事実を知ってから5年」で時効が成立とあるので、死んで10年経ったからって時効は成立しないようです。これは条文がある以上仕方ないかな。

ということに立ち戻ってみると、やはり父親との関係はどうだったのか、ここが判断材料となるべきだと思いますけどね。

裁判官全員一致でした

裁判長裁判官 渡 惠理子

裁判官 宇賀克也

裁判官 林 道晴

裁判官 長嶺安政

裁判官 今崎幸彦

令和6年3月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる

10年後に遺言発見、相続認められず 最高裁が初判断

法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後、他にも相続人がいるとする遺言が見つかった場合、誰が不動産を所有できるのか――。こうした点が争われた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)であった。同小法廷は法定相続人による相続財産の取得は遺言によって妨げられないとする初判断を示した。

相続案件の裁判って本当に嫌なんです。読むだけでもしんどくなりますよ。

事実確認から見ていきます。

(1)Bは、平成13年4月、甥である上告人Y1及びA並びに養子である被上告人に遺産を等しく分与する旨の自筆証書遺言(以下「本件遺言」という。)をした。

(2)Bは、本件不動産を所有していたが、平成16年2月13日に死亡した。Bの法定相続人は、被上告人のみである。

(3)被上告人は、平成16年2月14日以降、所有の意思をもって、本件不動産を占有している。被上告人は、同日当時、本件遺言の存在を知らず、本件不動産を単独で所有すると信じ、これを信ずるにつき過失がなかった。

(4)被上告人は、平成16年3月、本件不動産につき、被上告人単独名義の相続を原因とする所有権移転登記をした。

父ちゃんが死んで、子どもが相続しました。遺言がなく通常の手続きでした。

後から遺言書が出てきたようですが、その経緯は全くここでは書かれていません。これは重要だと思いますよ。というのは、普段から父ちゃんとのつながりがあれば、死んだのはすぐに分かると思います。そうなれば、相続あるいは死後認知の話が出て来るはずですが、10年経ってから出てきたとか。相続する意思があれば、10年は待たなくてもその前に何かやっていたはずです。遺伝子的には親子かもしれませんが、社会的に親子だったのかという点は議論されなかったようです。この点は重要だと思いますけどね。

これにつて最高裁は

民法884条が相続回復請求権について消滅時効を定めた趣旨は、相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることにある(最高裁昭和48年(オ)第854号同53年12月20日大法廷判決・民集32巻9号1674頁参照)ところ、上記表見相続人が同法162条所定の時効取得の要件を満たしたにもかかわらず、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成していないことにより、当該真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられると解することは、上記の趣旨に整合しないものというべきである。

何かよく分からない判例を持ってきましたね。これって退職金の時効の話でしょう?どう関係しますの?とは言え、法律が「その事実を知ってから5年」で時効が成立とあるので、死んで10年経ったからって時効は成立しないようです。これは条文がある以上仕方ないかな。

ということに立ち戻ってみると、やはり父親との関係はどうだったのか、ここが判断材料となるべきだと思いますけどね。

裁判官全員一致でした

裁判長裁判官 渡 惠理子

裁判官 宇賀克也

裁判官 林 道晴

裁判官 長嶺安政

裁判官 今崎幸彦