最近、リコの文芸サロンのフォロワーになってくださった、広島県福山市のお寺のZ住職さんがインドの仏跡サルナートのリコの文芸サロンに興味を持ってくださったので再掲します。

Z住職はインド僧の資格もお持ちだったこともあります。

サルナートで、一年間滞在されて瞑想をされたそうです。

★ ★ ★

★信頼の絆

(初出2021年6月16日)

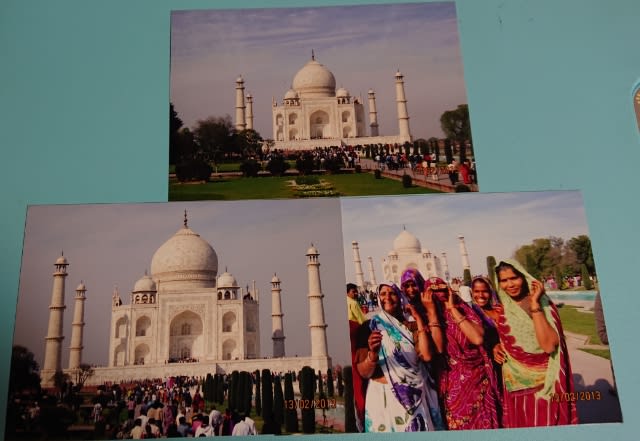

リコは2013年の2月にインドへ行きました。

タージ・マハル等の素晴らしい遺跡を見るためでもあります。

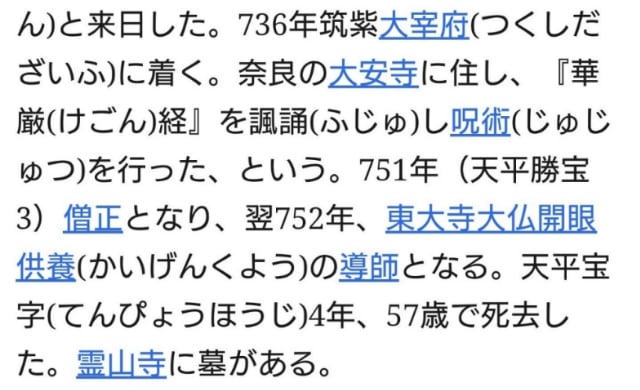

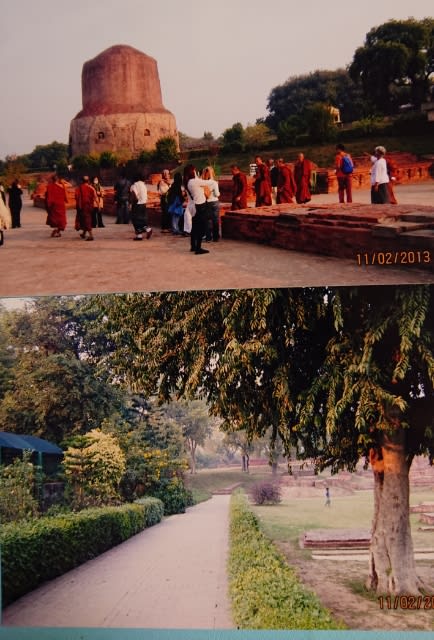

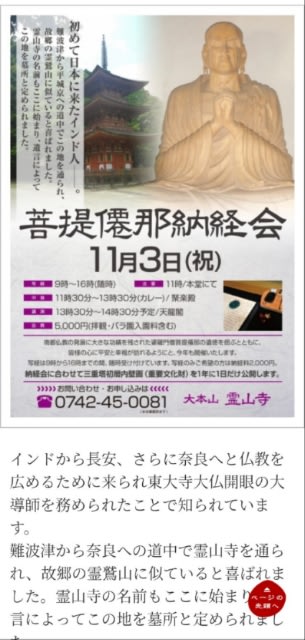

1番の目的は752年の東大寺の大佛の開眼供養の導師となられたインド人の菩提僊那師(704~760年)にお里帰りしていただこうと僊那師の写真を持ってお釈迦様の初転法輪地のサルナートを訪れました。

インドの仏跡サルナートは7世紀頃に最も栄えて数百の寺院が立ち千人を越える僧侶が修行をした。

隻眼で長い爪で合掌してみえる外国人風の僊那師に驚きましたが、東大寺大佛の開眼供養の導師が日本人ではなくインド人で青い眼とは驚きです。

奈良市の霊山寺の左手の丘にお墓が在ります。

インドに行く前に僊那師のお墓にお参りし、大仏開眼供養の導師を努めてくださったお礼を申し上げ、お写真を持ってお里帰りをしていただきますと申し上げました。

菩提僊那師は奈良、東大寺の大佛の開眼供養の導師でした。

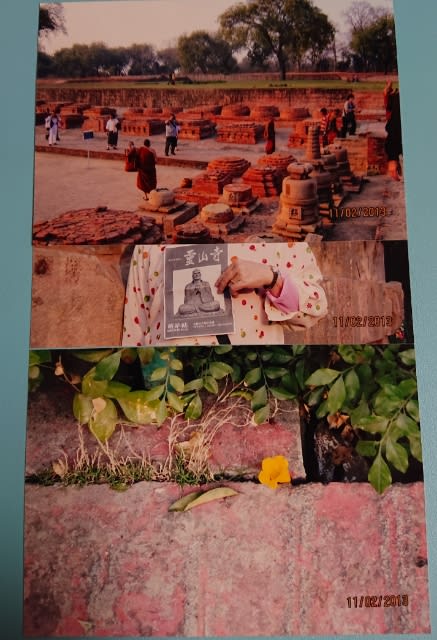

サルナート遺跡の右の木の根本のレンガの隙間に僊那師の写真を納めました。

右手の方が仏塔のある方向です。

リコが日本から持っていった霊山寺パンフレットの写真を納めました。

友人が黄色の花を捧げてくれました。

富雄 霊山寺 涼風

○天平の仏教会の先徳の菩提僊那は天竺の僧

○大佛の開眼供養の大導師菩提僊那は碧眼の僧

○故郷に似し霊山寺を僊那師は終の住み処と遷化されたり

○二月には菩提僊那の故郷の印度へ参るみ影と共に

★ ★ ★

最近のネットから、

★北京で印鑑

リコの雅号に成っている「涼風」は8年前に北京に行った時に何気なく作った印鑑です。

人間国宝級の人の作品で、今改めて見ると良い判を作って良かったと思っています。

この印が短歌に使えるとは予想もしませんでした。

人間国宝級の人の作品で、今改めて見ると良い判を作って良かったと思っています。

この印が短歌に使えるとは予想もしませんでした。