リコはもう70年は生きたので、心身共に社会生活が送れるのは後、20年だと思っています。

そこで、色々、思いついた人生での面白いエピソード、気付きを書き出します。

リコは英語の読み書きは素人ならこれで十分なレベルですが、会話は話す、聞くがとても大事なので、英会話は習いました。

①その時のイギリス人の男性教師がリコに聞きました。

無人島に一冊本を持っていくとしたら。何を持って行く。

☆リコの答え、

何も持っていかない。

その島を探検し、楽しむ。

②カナダ人の男性教師から、

最後の食事は何が食べたい。

☆リコの答え、水。

③ピエリナさんが23日のブログに書いて見えましたが、

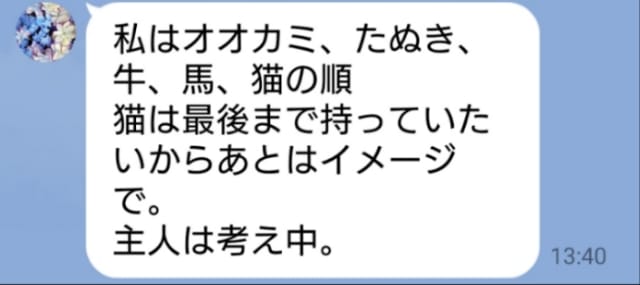

オオカミ、馬(ロバ)、牛、猫、たぬき。

旅の道連れで一匹づつ手放すとしたらどの順でしますか?

リコの答えと理由は、

①オオカミ、私が食べられるかもしれないので危険です。

②タヌキ、意思疎通が難しい。

③猫。一匹でも生きられる、野良猫が多いですね

④牛、図体が大きく動きが緩慢です。餌が沢山必要。

⑤馬。荷物を運べる。暖を取れそう。馬の餌が難しい。

因みに主人は、

牛、大きい、

オオカミ、噛み付いたりして問題を起こしそう。

たぬき、役に立ちそうにない。

馬、図体が大きい

猫、懐に入れて歩く。

主人らしい。

友人二人は、

友人の答え。

友人のご主人は慎重で思慮深い方なので理由も納得です。

主人と友人2人の3人は最後までの友は猫。4番目に手放す牛も同じでした。

ネットで調べたら。マツコの番組でも放送されたそうです。

黒田杏子先生の追悼文のgooブログに俳句が載っていました。

いつかふたりいづれひとりで見る桜 黒田杏子

「いつか」て、いつで誰と私は思いましたが、この句の、深さに気づき愕然としました。

先生の歌集に『思い出ポロポロ』があります。

そこに医師だった父親の遺体解剖に十代の女学生だった丈子先生が立ち会われた。

医師なりし父の望みし解剖に

立ち会ひにけり「色即是空」 丈子

45頁〜46頁に

父親の解剖の様子が書かれている。

《要約》

医師の姉と母、兄と私が立ち会ったが。メスを入れた処で母と兄は卒倒し連れ出された。

(中略)

これが人間の体なのかと愕然とする私に「木綿挿入!」の、声が響く。何もなくなった父親の体内に無造作に木綿が押し込まれてゆく、

「縫合」と、また声がして、父の体は荒っぽく縫い合わされていった。

ああー、バケツ(胃も小腸も肺も投げ入れた)の水も溝に流され、内臓もドラム缶に捨てられている。

「おとうちゃん!」「こんなこと嫌だあ!!私の父を溝に捨てないで!」初めて私は嗚咽した。張り詰めていた緊張が一気に解け、空虚さが充満する。

遥か青春の一番哀しいこの解剖は、その後の私の人生に大きく影響した。私はそれからなぜか人の嘘が見抜けるようになったのだ。

☆ ☆ ☆

十代で父親の解剖に立ち会ってしまった巡り合わせでその後の丈子先生の心の座りに深く感銘しました。

丈子先生は90歳になられた。

こんな短歌を詠まれています。

英会話の市民講座の講師を長く務められ、

英会話

資料を捨てぬ

三十年の

人の面顕ちて

秋風の吹く 丈子

先日、丈子先生と電話でお話しをしましたが、声のはり等、とても90歳は思えませんでした。

リコの知っている80代、90代の方々は皆さん、頭の回転も良く、とても活発です。

私は80歳を過ぎたらこんなに元気で居られるか羨ましくなりました。