下記の記事を日経グッディ様のホームページからお借りして紹介します。(コピー)です。

老化を抑える効果が期待できる食品とは? やっぱり発酵食品はよかった

ここ数年、老化や寿命のメカニズムが解明されて抗老化研究が急速に進み、「老化の進行を遅らせること」が現実のものとなる日が近づいている。臓器の中にたまった老化細胞を除去する薬の開発などと並行して、誰でも実践できそうな老化制御法の研究も進んできた。最新のサイエンスで分かってきた、老化の制御に欠かせない食事のとり方や食品とはどのようなものなのか? 世界の抗老化研究に詳しい慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室特任講師の早野元詞さんに解説してもらった。

古くから老化を抑える効果が知られていた「カロリー制限」

古くから老化を抑える効果が知られていた「カロリー制限」

「老眼で近くの文字が見えにくい」「寝つきが悪い」「白髪やしわが増えた」……。そんな老化現象を実感する前から、徐々に細胞レベルでの老化は始まっている、ということを本特集の第1回ではお伝えした。できる限り細胞レベルの老化を抑え、年を取っても病気にならずに元気に過ごしたいと考える人は多いのではないだろうか。

「小中高校時代の同級生でも20~30代以降になると、学生時代とあまり変わらない人と年老いて見える人の差が開いてくるように、人によって、また臓器によって、老化が進むスピードは異なります。細胞レベルで、命の回数券とも呼ばれるテロメアの短縮、遺伝子発現の状態の変化(エピジェネティックな変化)や細胞老化など、複合的変化が起こって徐々に臓器や身体的な機能、認知機能が低下していくのが老化です」と早野さんは説明する。

老化の原因として考えられること

[画像のクリックで拡大表示]

老化の主な原因として考えられている9つの要素(それぞれの要素の解説は本特集の第1回に掲載)。出所:Cell. 2013 Jun 6;153(6):1194-217.を基に作成

早野さんは、慶應義塾大学医学部で老化の原因解明と治療法の開発を行う抗老化研究者の一人だ。世界的なベストセラー『LIFESPAN(ライフスパン) 老いなき世界』の著者で、「健康なまま120歳まで生きられる時代が近づいている」と説く、米ハーバード大学医学大学院のデビッド・シンクレア教授(遺伝学)の研究室で抗老化研究に取り組んだ経験を持つ。

抗老化研究とは、老化や寿命の仕組みを解明し、細胞レベルでの老化を抑え、心臓病やがん、認知症、サルコペニア(筋肉減少症)などの加齢性疾患を防いで健康寿命をできるだけ延ばすための具体的な方法を探るというものだ。

寿命に寄与している老化制御遺伝子として、アルツハイマー型認知症の発症リスクと関係があるAPOE、活性化していると長寿になるFOXOなどが知られており、「老化のスピードや寿命は、生まれる前から遺伝によって大体決められている」と思っている人も多いかもしれない。しかし国内外の研究により、老化のスピードや寿命の長さへの「遺伝」の影響は15~25%程度で、実は「生活習慣や環境」の影響が大きいことが分かってきた。(本特集第1回参照)

では、どのような生活習慣や環境なら、老化の進行を遅らせられるのか? 世界中の研究結果から信頼性の高い老化制御法として、米国立老化研究所(NIA)が2014年に発表したのが「ライフスパンを延ばす7つのメソッド」(次ページの表)だ。

中でも注目されるのは、免疫抑制剤のラパマイシン、糖尿病の治療薬としても使われ老化細胞を除去する効果が期待されるメトホルミンなどの薬剤と並んで、食に関する項目が4つも挙げられていることだ。

薬剤のラパマイシンは、とると寿命が延びることがマウスの実験で分かっており、また、メトホルミンは糖尿病ではない高齢者を対象にした臨床試験でも心血管疾患など老化に伴って増える病気が減り健康寿命が延びる可能性が示されている。これらをもとに現在、米国では、ヒトに対するメトホルミンの老化制御効果を見る検証研究TAME(Targeting Aging with MEtformin)が行われている。どちらの薬剤も抗老化効果が期待されているが医師の処方が必要で、健康な人が服用することはできない。

有酸素運動が長寿遺伝子のサーチュインを活性化させる酵素を増やす

「最近忘れっぽい」「老眼で近くの文字が見えない」――。こうした老化現象を本人が意識する前から、実は、細胞レベルでの老化は始まっている。この老化のスピードには、遺伝以外の要因が強く影響しており、同じ遺伝子を持つ一卵性双生児でも寿命には違いがあることや、見た目が老けていると若々しい人より早死にする確率が高く、体の中の老化も進んでいる可能性があることが分かってきた(第1回参照)。

信頼性の高い老化制御法として、世界中の研究成果を基に米国立老化研究所(NIA)が2014年に発表したのが、前回紹介した「ライフスパンを延ばす7つのメソッド」(*1)だ。NIAは、マウスで寿命を延ばす効果が示されている免疫抑制剤の「ラパマイシン」、体の中にたまった老化細胞を除去する可能性がある「メトホルミン」といった薬剤とともに、食に関する項目を4つ挙げている。

Cell. 2014 Jun 19;157(7):1515-1526.を基に作成

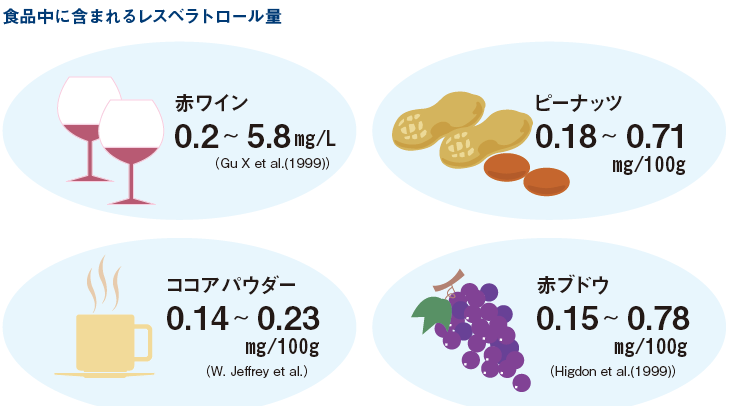

その4つとは、栄養バランスを損なわずに1日の摂取カロリーを抑える「カロリー制限」、1カ月のうち5日間だけ食事の摂取量を減らすなどの「断食」、赤ワインなどに含まれるポリフェノールの「レスベラトロール」、納豆などの発酵食品に多く含まれる食品成分の「スペルミジン」だ。

2014年以降の抗老化研究によって、長寿遺伝子のサーチュインを活性化させる「NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)」や「NR(ニコチンアミドリボシド)」といったサプリメントや、鶏の軟骨や皮、牛スジなど動物性コラーゲンに多く含まれるアミノ酸の「グリシン」も、摂取によって健康寿命を延ばすことが期待されている(第2回参照)。

「空腹になってから食事をとり、腹八分目を心がけるだけでも、使用済みとなったタンパク質をリサイクルするオートファジーという機能が働き、長寿遺伝子のサーチュインが活性化して老化の進行抑制を期待できます」と早野さんは説明する。

そして、もう一つ、NIAが「ライフスパンを延ばす7つのメソッド」の中で、心血管疾患、糖尿病、サルコペニア(筋力低下および身体機能の低下)、うつ病を予防し、健康寿命や最大寿命を延ばす方法の一つとして勧めているのが、運動だ

追記:以下は別サイトからコピーしたものです。

レスベラトロールとは?

抗酸化作用を持つポリフェノールの一種で、赤ワインに含まれる成分です。黒ぶどうの種や皮のほか、ピーナッツの薄皮などに含まれます。

カロリー制限をすると活性化する長寿遺伝子SIRT1がありますが、レスベラトロールはこの遺伝子のスイッチをオンにする働きがあると言われています。

レスベラトロールは何に多く含まれる?

レスベラトロールはブドウ果皮部や新芽、ピーナッツの薄皮、赤ワイン当に多く含まれています。

副作用はあるの?

今現在、レスベラトロールによる副作用の報告はございません。

原材料をご確認の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりをお控えください。

より良いサプリメントを選ぶために

むやみに、口コミを妄信してしまったり、広告を信用せず、自分自身でしっかりとした知識を持つことが大切です。

是非覚えておいてもらいたいこととして「レスベラトロールサプリメントを選ぶポイント」を簡単にまとめさせていただきます。

- 原材料や栄養成分等がしっかりと表記されているもの。

- 『総レスベラトロール量』ではなく、「トランスレスベラトロール量」がしっかりと表記されているもの。

- 「合成品」や「イタドリ由来原料」を含まないもの

- 健康補助食品GMP認定工場で製造されている、品質管理がされているもの。

- 余分な成分を含まないもの。

を確認するよう心がけましょう。

奇跡の腸内物質「スペルミジン」で長生き、そして認知症も防げる

ーースペルミジンは、どんな物質なのですか?

「少しややこしいのですが、スペルミジンは、『スペルミン』や『プトレッシン』などとともに、『ポリアミン』と呼ばれる物質のひとつとして知られています。これらポリアミンは、すべての生物の細胞の中に存在している。

細胞分裂を助け、細胞の状態を正常に保つ働きを持つ重要な物質です。

このポリアミン、もちろん人間の細胞にも、生まれた時から存在し、その後も細胞内でつくられているのですが、年を取るにつれて、その量が減っていくことがわかっています。

だから我々は、ポリアミンを合成する(つくる)能力が衰えることが、老化のスタートなのではないかと考えているのです。一方で、ポリアミンを多く含む食品を食べたり、腸内細菌にポリアミンをつくらせたりすることで、補充することもできます。

スペルミジンは、ポリアミンの中でも特に研究が進んでいます。近年、世界中で多く長寿化に関する研究成果が出てきており、注目が集まっているのです」

つまり、スペルミジン(ポリアミン)が減ると老化が進む、増えると老化が緩やかになるということ。人間の老化の根本には、スペルミジンが関わっているのである。

健康長寿で知られる人物の腸内を調べると、スペルミジンがたくさん見つかるケースが少なくない。

食材1: 「大豆」

〜新たに注目されているブレインフード〜

ホスファチジルセリンの研究は世界中で行われ、アメリカではすでに認知症の進行を食い止める成分として広く普及しています。

副作用の報告もなく、安心して摂取することのできる成分です。

ホスファチジルセリンの臨床データ

・アルツハイマー病患者にホスファチジルセリンを1日200〜300㎎、60日〜6ヵ月間摂取させたところ、認識力や記憶力、注意力、集中力、学習力の向上、また異常行動が改善しました。

・アメリカで実施された臨床試験において、1日300㎎のホスファチジルセリンを加齢性記憶障害の患者149名に12週間投与した結果、神経学的指標における改善が認められました。

・ホスファチジルセリンを毎日飲料水に混ぜて投与した老齢ラットは、海馬の密度が若齢ラットに近いレベルで維持されていました。

実は老化とは、私たちの細胞が「サビていく」ことによって引き起こされる現象です。これを「酸化」といいます。鉄が赤茶けたサビに覆われていく現象、これも酸化ですね。

私たちの体は、年をとるにつれて日々サビついているのです。

ただし、私たちの体にも、あらかじめ細胞の酸化を防ぐ酵素が備わっています。それがSODと言われる「抗酸化酵素」です。

しかし、40代を超えた頃から、急激に抗酸化酵素は減少していきます。すると私たちの体は酸化が進み、外見・内臓ともに老け始めます。

そして私たちの臓器の中でも、特に酸化しやすい部位が「脳」です。脳の大部分を構成する脂肪は非常に酸化しやすい物質なのです。

脳の老化が進めば、記憶力や認知力が低下し、本来の聡明さは失われていきます。さらに、酸化ダメージを受けた神経細胞はアミロイドβを分泌することが分かっています。

こうして、老化した脳はアルツハイマー病をはじめとする認知症への坂を転がり落ちていくことになります。

では、脳の老化を防ぐためにはどうしたらいいか? もっとも簡単な方法は、抗酸化力の高いものを毎日食べるということです。加齢により失われる抗酸化酵素は、実は食によって補うことができます。

ここで登場するのが、玄米に含まれるフェルラ酸という成分です。

フェルラ酸はポリフェノールの一種です。植物を酸化から守る機能があり、私たちの体内に入ると抗酸化物質として作用します。

ちなみに今までに最も長生きしたのは、122歳まで生きたフランス人女性のジャンヌ・カルマンだと言われます。彼女の大好物は赤ワインとチョコレート。どちらもポリフェノールが多く含まれる食べ物です。

ポリフェノールは自体はほとんどの野菜やフルーツに含まれ、現在8000種類以上が確認されています。その中でも近年注目されているのが、玄米や米ぬかに含まれるフェルラ酸です。数あるポリフェノール中でも、フェルラ酸は体内への吸収率や利用率が極めて高いのです。

フェルラ酸の効果については、非常に多くの学会報告がなされています。

食材2 :「玄米」

〜加齢によるサビつきを防ぐ強力な効果〜

フェルラ酸に関する臨床データ

・韓国の斡林大学生薬研究所が、フェルラ酸を与えたマウスは、アミロイドβによる記憶や学習力の低下を抑制できるという研究成果をイギリスの薬学雑誌に掲載。

・2008年の広島大学における研究において、フェルラ酸を含むサプリメントを摂取し続けた軽度の認知症患者に、記憶や判断力の改善が見られました。

・アルツハイマー病患者143名にフェルラ酸を含むサプリメントを9ヶ月間投与したところ、75%に認知機能低下の抑制が見られました。

・株式会社ファンケルが2016年に行った実験によると、神経細胞にフェルラ酸を投与したところ、アルツハイマー病の原因物質の一つであるタウが40%減少したことが確認されました。

食材3 :「ヤマブシタケ」

〜2つの成分がうっかりを改善〜

あなたはヤマブシタケというキノコをご存知ですか?

森の奥深くに自生する白い球状のキノコで、その採取の困難さから「幻のキノコ」とも呼ばれます。中国では古くから漢方薬としても利用されていました。

このヤマブシタケに含まれる特有の成分が、認知症予防に画期的な効果があることが判明し、ヤマブシタケは認知症を防ぐキノコとして一躍有名になりました。

ヤマブシタケから発見されたヘリセノンは、NGF(神経細胞成長因子)を活性化させる働きがあります。NGFとは、いわば神経細胞の栄養剤です。アミロイドβによって破壊された神経細胞を修復・再成長させる働きがあります。

通常、NGFを食べ物から摂取しても、血液脳関門というバリア機能に阻まれ、脳の必要な部位に届きません。しかしヘリセノンは、脳のバリアを容易に通過し、脳内のNGFに直接たっぷりと栄養を届けることができます。

またもう一つ、アミロバンという成分も近年、同じヤマブシタケから分離に成功しました。ヘリセノンが神経細胞の栄養であるのに対し、アミロバンは神経細胞を保護する物質です。

脳内に蓄積したアミロイドβの毒性を弱める働きがあり、静岡大学、中国薬科大学をはじめ、国内外の研究施設、クリニックで研究・利用されています。

ヘリセノン、アミロバンに関する臨床データ

・脳細胞にヤマブシタケ抽出物を加えた試験管実験では、NGFの分泌量が通常の4倍に増加。その培養液を神経分化モデル細胞に与えると、神経細胞の突起(シナプス)が顕著に伸びることがわかりました。

・軽度認知症患者のグループにヤマブシタケ乾燥錠剤を16週間摂取してもらい、長谷川式簡易知能評価スケールで調べたところ、全員開始時に比べて1~6ポイント、スコアを上昇させました。長く摂取するほどテストの成績は向上し、16週目以降に摂取を中止したところ、スコアの低下がみられました。

・認知症患者10人にヤマブシタケ錠剤を1日12粒、24か月間飲み続けてもらったところ、24か月連続でテストの成績が向上しました。

ヤマブシタケはいつでもどこでも入手できるというわけではありません。「今後スーパーから消える可能性がある食品」としてテレビ番組でも紹介されたほどです。

また、実験データからもわかるように、長期間続けることによって効果を発揮するタイプの成分でもあります。安定して摂取し続けるには、サプリメントの利用がおすすめです。

食材4 :「卵黄」

〜神経伝達物質の原料となる成分"〜

卵黄も認知症を予防する大事な食品です。なぜなら卵黄にはコリンという成分が多く含まれているからです(レシチンという名称でも有名です)。

コリンは記憶力の維持に欠かせません。脳神経や神経組織を構成し、神経伝達物質であるアセチルコリンを作る原料となるからです。

コリンが不足すれば、伝達物質アセチルコリンの量が減少します。伝達物質の量が減少するということは、すなわち脳内での情報のやりとりがうまくいかなくなるということです。結果、記憶を引き出せなくなったり、思考力・判断力が衰えたりします。

アルツハイマー病患者の脳では必ずと言っていいほどこのアセチルコリンの量が低下していることから、アルツハイマー病の発症にも関わっているのではないかと考える研究もあります。

ちなみに現在のアルツハイマー病の主な薬剤は、伝達物質アセチルコリンの低下を防ぎ、その活動を活性化することで、認知症の進行をゆるやかにしよう、という考えをもとに作られています。これには一定の効果が認められています。

しかし残念ながら、こうした薬剤は認知症と診断されてからでないと処方されず、副作用の懸念もあるため、予防段階で使えるものではありません。そのかわり、コリンを多く含む食品を普段から積極的に摂ることで、アセチルコリンの不足を防ぎ、ひいては記憶力の維持に役立てることができます。

コリンに関する臨床データ

・ノルウェーにおける70-74歳の2195人の研究で、コリンの血中濃度が低いグループは、感覚運動速度、知覚速度、実行機能および全般的な認知機能が、血中濃度が高いグループより劣っていたことが明らかにされました。

・36-83歳の1391名を対象としたアメリカの調査では、より多くコリンを摂取していた人ほど、言語記憶と視覚記憶をより高く維持していたことがわかりました。

・ウェストバレー大学の研究で、大学生80名に3.75gのコリンを摂取してもらったところ、90分後に連続学習タスクによって測定した顕在記憶の改善が見られました。

コリンは卵黄のほか、肉、大豆、乳製品などにも含まれますが、肉食中心のアメリカですら不足が問題視されていますので、あまり肉や卵を食べない日本人はまず不足していると考えて間違いありません。

特に食が細くなり、普段それらをあまり口にしていない高齢の方は注意が必要です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます