★コーヒーかす0円

カフェ木の家で、サララサに乾かしたのをもらった。

たくさん穴があいてて微生物の活性化に役立つらしい。

けど、発酵させないと堆肥にならない。

手元にあった、剪定した葉っぱ、腐葉土、使用済み土を使った。

コーヒーかすは2割までらしい。

毎日混ぜる。

1日経過しても温かくなってなかったんで、水を足した。

米ぬかを足したからか、ほんのり温かくなってた。

酸性なので、石灰を少し混ぜるといいみたい。

草を焼いた灰を混ぜる。

★米ぬか 0円

精米所で、ご自由にお持ち帰りくださいって書いてあった。

豪快に撒くと虫がくるらしい。

剪定した葉っぱを混ぜても、このままじゃ変化なし。

撒くだけでも微生物を活性化させ土壌改良効果があるとか。

窒素・リン酸・カリを含んでる。

必要な分、新鮮なのをもらってくる。

薔薇は菌にやられやすいので撒いてみる。

スコップで掘って根っこごと取る。

お花まわりはフォークでちまちま。

花壇にザルを置いといて、水やりのついでにちょこっと引いた草をポイ。

大量に出てくる石も、草を引きながら集めてからポイ。

ネキリムシも出てくるのでザルにポイ。

草は可燃ごみで出せるんだって。

知らなかった~。

大ではギックリ腰になりそうな重さだし、いっぱいになるまで待つと虫が湧くので、小にしてる。

★チラシ籠

カラオケでいただいた。

チラシを棒状に巻いてるから断熱効果抜群。

ニスを何度も塗ってあって、どえらいこと手間がかかってる。

雑な性格の私には無理や~。感謝!

★ゲキのひと吹き 2580円

手持ちアイテムでは薔薇の蕾を食べられまくりだから買ってみた。

木酢液、酵素、ニームが配合されてる。

★オルトランDX粒剤 1250円

イチゴについたアブラムシがえげつない量なので、ついに購入。

★殺虫剤 698円

薬に免疫がついて効果が下がるから、毎回違うものを買った方がいいらしい。

★ペットボトル用蓮口 218円

お風呂の残り湯で水まき。

子孫繁栄しようと、種が親株から離れたとこで発芽するよう工夫がなされてる。

地力ではじけ飛ぶのは数十センチ、風に乗れば数十メートル、動物は数十キロ、鳥だと数百キロも運んでくれることも。

1自動散布

果皮が乾いて縮み、勢いよくパッカーンした拍子に種が飛ばされる。(乾湿運動)

フウロソウ科・ゲンノショウコ、スミレ科・ビオラ、マメ科・ルピナス・スイートピー・小豆

内からの圧で皮がパッカーンして種が飛ぶ。(膨圧運動)

ツリフネソウ科・ホウセンカ、カタバミ科・カタバミ

2付着散布

キク科のひっつきむしやゴボウは、カギ状のフックで。

イネ科のチカラシバは、逆さトゲで。

キク科のメナモミは、種子表面の腺毛から粘液を出してくっつく。

3風散布

綿毛で飛ぶ。

キク科・タンポポ、キョウチクトウ科・スタージャスミン、アオイ科・綿

翼で飛ぶ。

マツ科・マツ、カエデ科・カエデ

粉のような種が風で飛び散り、樹木の枝などにくっつく。

ランの仲間は種に胚乳がないので、菌類と共生し栄養を貰って育つ。

ラン科・紫蘭

4水散布

熟した実は上半分が蓋のようにはずれ、下半分の椀状の中の種が雨の雫で飛ばされる。

スベリヒユ科・マツバボタン

水辺に生え、コルク質の軽くて堅い種皮は水に浮いて流される。

アヤメ科・キショウブ

5被食散布

実を食べさせ、動物の糞に混じって種を散布する。

キウイは果肉の中、イチゴは果肉の表面、トマトはゼリーの中、ピーマンは空洞にぶら下がってる。

豆はサヤの中、リンゴは芯の中、梅は殻の中、稲はもみ殻の中。

縄文初期、日本人は木の実を拾い、動物や鳥を狩り、貝や海藻・魚を採って食べてた。

縄文前期には、日本に生えてなかったユーラシア大陸の瓢箪・豆類・ソバ・ゴボウが入ってきて栽培しだす。

縄文後期になると、稲・粟・黍・大麦も伝わり。

大航海時代にコロンブスがアメリカ大陸を発見、トウモロコシ・ジャガイモ・唐辛子・トマトなどの種も世界へ広まった。

6貯食散布

リスやネズミが秋にドングリやクルミを集め、備蓄して食べ忘れたものが発芽。

葉の部分がガクになり、ガクが花びらに、花びらがおしべ・めしべへと進化。

更に、おしべが花びらに変化して、八重咲きになってるらしい。

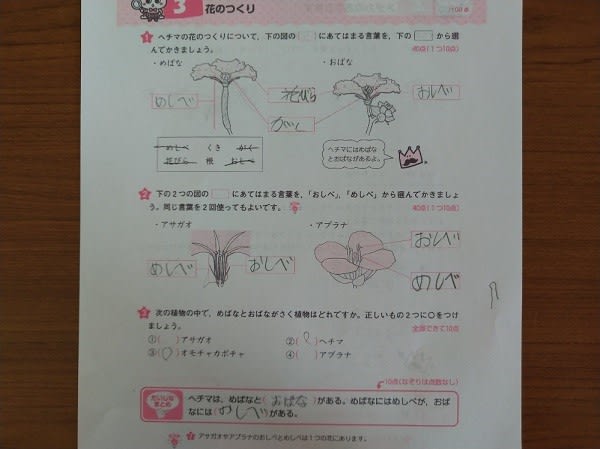

花の4要素=めしべ、おしべ、花びら、がく

4つ全てそろってるもの「完全花」、そろってないもの「不完全花」

基本めしべはセンターに1つ、下のぷっくりが実になる。

花粉をつけて周りにいるのが、おしべ。

おしべ・めしべ両方ある「両性花」、片方だけ「単性花」

2019.6.9、1号が学校からオモチャカボチャ(ウリ科)の苗をもらってきた。

夏休みの宿題になるとか言ってたから、いちおう写真を撮っておく。

6.16、知らない間に花が咲いてた。

最初に咲くのはお花。

株が大きくなり葉が茂ってくると、め花も咲くらしい。

め花には下にふくらみが付いてるので見分けられる。

自家受粉を嫌うお花は多く、めしべが長く伸びて、同じ花びらの中にいるおしべの花粉がつきにくいようにしたり。

おしべとめしべの成熟期をずらしたり。

お花とめ花を分けたりしてる。「単性花」

お株とめ株を分ける種類もあったり。

6.23、ぷっくり発見。

9月に収穫し、ハロウィンの模様を描かれる。

2020.10、咲いてるとこ発見。

ハナニラは当然、種でも増える。

おしべの先に花粉が入った葯がついてて、めしべの先に花粉を受ける柱頭がある。

受粉すると花粉から細い管(花粉管)が、めしべの根元にある子房へ伸びていく。

花粉管の中で花粉核から2つの精核ができ、胚珠の中にある卵細胞&中心核と合体(受精)し新しい細胞を作る。

細胞分裂を繰り返して、卵細胞は胚に、中心核は胚乳になる。

種が成熟していくと、子房や花托などが種を包み込むように肥ったり(ビワやスイカ)、種を乗せて肥ったり(イチゴ)して果実に。

葯が1つ下に落ちてしまってるけど、なんでか長いのが4つ、短いのが2つある。(四強雄蕊)

二強雄蕊=長いの2本、短いの2本。

集葯雄蕊=葯が合体して筒状になってる。キク科やキキョウ科。

単体雄蕊=花糸の下部が合体して筒状になってる。アオイ科やツバキ科。

2体雄蕊=9本の花糸が合体し、1本だけ独立してる。マメ科。

花糸が合体して3組のものや5組のものもある。

めしべの先っちょは3裂してる。(3つあったのが合体した名残らしい)

子房を切ると3つの部屋があって、種になる胚珠がいっぱい。

胚珠が入れ物に入ってるので被子植物。

子房がガクの内側にある、チューリップやハナニラはユリ科。

ヒガンバナ科のスイセンは、ガクの外側にぷっくりがついてる。

花びらが6枚に見えるけど、外の3枚はガクらしい。

蕾は緑色のガクに包まれてるけど、花びら色に変化する。

チューリップやユリも緑の蕾に色がついて花びらしてる。