2013年6月14日(土)I支部例会

小雨降る中、10人のメンバーが集まってくれました。

今日は、ちいさい人たちも多く 賑やかな例会となりました。

<事務連絡>

■今後の予定

・7月13日(土)おでかけ例会「子どもの本の原っぱ」へ

「本で育てる-ひろがりとつながり」

全国学校図書館協議会スーパーバイザー 福田孝子さん

・8月は夏休み なにかおでかけイベントがあればそれもよいですね。

・9月21日(土)地元の昔話を調べて紹介しましょう。場所未定

司会:ba-baさん 補佐:なおままさん 記録:A村さん

読み当番:そめゆみさん、あっきー

・10月12日(土)内容・場所未定

・11月16日(土)内容・場所未定

・12月7日(土)内容・場所未定

■夏の集会(京都)8月2日~4日わが支部の なおママさんがレポーターとして参加。

応援に行ける方はぜひ。

講演は あさのあつこさん とよた かずひこさん

本日の内容

<実践報告>

つぢさん

「イエペはぼうしがだいすき」写真:石亀 泰郎

(わが子に)

好きなものを大事にする気持ち

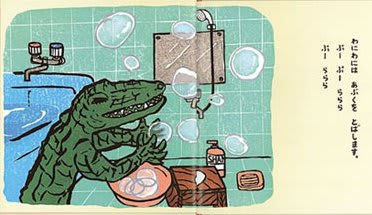

「わにわにとあかわに」作:小風さち 絵:山口まお

(わが子に)

山口さんの講演会にいって、木版がの実演をみた。

好き勝手をするワニの様子に、子どもも大喜び

A部さん

「こんにゃろ!とうちゃん」梅田 俊作 梅田 佳子

(4年生に。(父とやりとりができる4年生にと選書))

夏休みの校庭。父と息子の交流。夏を感じさせる絵本。

「たからさがし」市川 里美

(わが子に)

ヨーロッパの森をイメージするような素敵な絵。

絵の中にいろんなものがかくれていて子どもと一緒に探すのも楽しい。

A村さん

「おによりつよいおれまーい」土方 久功

(学童で)

幼稚園の頃、とても好きだったお話し。

世界地図をみて、場所を示して読んだ。

「おなかのなかの、なかのなか」作:あさのますみ 絵:長谷川 義史

(学童でなおままさんが読んだ本がとてもおもしろくよかったのでご紹介)

「番ねずみのヤカちゃん」作:リチャード大社 玲子 ウィルバー 絵:訳:松岡享子

(学童で)

10分ちょいの長いお話しだが、あきずにきいてくれた

「どろだんご」作:たなか よしゆき 絵:のさか ゆうさく

作ったことある人? ときいてみたら、いなかったことにとてもびっくり!

「こすずめのぼうけん」作:ルース・エインズワース 絵:堀内 誠一 訳:石井 桃子

(1年生に)

ことりはとってもうたがすき かーさんよぶのにうたでよぶ

さてこれはカラスの子かな?と小松崎先生の導入を真似てとぼけてみた。

ba-baさん

「まあ、なんてこと!」デイビッド・スモール 訳:藤本 朝巳

(わが子)

主人公のイモジェン という名前のイントネーションにこだわる子ども

ドッグブリーダーさん

「ねこのシジミ」和田 誠

(6年生)

近隣で和田誠さんの展覧会があった。

最後にでてくる料理家の奥様が誰か、クイズにしてみた。

「おたまじゃくしの101ちゃん」 かこ さとし

(3年生)

教室でメダカを飼っているのでそれにかけて

難しいなぞなぞを出した。一度聞いたことある子はしっていて答えられたが

他の子はわからなかった。

新聞の方が雑誌よりいい。

街中より海岸の方が場所としていい。

最初は歩くより走る方がいい。

何度もトライしなくてはならないだろう。

ちょっとしたコツがいるが、つかむのは易しい。

小さな子供でも楽しめる。

一度成功すると面倒は少ない。

鳥が近づきすぎることはめったにない。

ただ、雨はすぐしみ込む。

多すぎる人がこれをいっせいにやると面倒がおきうる。

ひとつについてかなりのスペースがいる。

面倒がなければ、のどかなものである。

石はアンカーがわりに使える。

ゆるんでものがとれたりすると、それで終わりである。

さてなんでしょう。答えは最後に。

T原さん

「ウラパンオコサ」

(1年生に)

楽しい本をと思って。みんな知っていると思ったら、意外としらなかった。

反応も思ったより少なくて。

「ぼくにげちゃうよ」作:マーガレット・ワイズ・ブラウン 絵:クレメント・ハード

(1年生に)

あっきー

「八郎」作:斉藤隆介 絵:滝平二郎

(6年生)

秋田弁を練習

「くじらやま」多屋 光孫

(ひまわりさん)

特大おならにくしゃみに大笑い

「あのときすきになったよ」作:薫くみこ 絵:飯野和好

(4年生)

しっこさんというあだ名に大笑い。友情のこと伝わったかな。

「三本の金の髪の毛」訳:松岡享子 絵:降矢なな

(わが子に)

毎晩、ひとつ読みます。とてもおもしろい。おすすめ。

なおママさん

「パンダがナンダ」あべ はじめ

(学童)

少人数なら大丈夫かとマンガ調のこままわりの本を選んだ。

ワラワラとよってきた。

「落語絵本しまめぐり」作:桂 文我 絵:スズキ コージ

(学童)

上方落語。ガリバー旅行記が元

D前さん

「まないたにりょうりをあげないこと」シゲタサヤカ

(3年生)

まな板がしゃべる!?食べる!?楽しい絵本

<夏におすすめの本>

時間がなくて大急ぎの紹介となりました。

A部さん

「あかいせみ」福田 岩緒

消しゴムをぬすんでしまうお話し。赤い消しゴムをせみにたとえた。

「こんにゃろとうちゃん」

つぢさん

「すばらしいとき」 ロバート・マックロスキー 訳:クレメント・ハード

島でのひと夏の生活を、詩情豊かにうたいあげた絵本

少し長め。自然の美しさ、怖さが伝わってくる。

外の世界に興味をもちだす高学年に。

D前さん

「なつのいちにち」はたこうしろう

迫力のあるアングル。少年の「THE 夏」という感じ。

A村さん

「あついあつい」垂石 眞子

ずっと暑い暑いが続く。最後の海だざぶーんがとてもよい。

ba-baさん

「おっきょちゃんとかっぱ」作:長谷川摂子 絵:降矢なな

「くだものだもの」作:石津ちひろ 絵:山村浩二

とってもおもしろーい絵本

ドッグブリーダーさん

「かとりせんこう」田島征三

最後にお月様が涙を流して消えるのがおもしろい。

「ぎょうざぎゅっぎゅっ」作:長谷川摂子 絵:立花まこと

皮から作るぎょうざ 夏休みならできること

ちいさなかがくのともの ばばばあちゃんシリーズにも

楽しい手作り満載。

T原さん

「かわあそび」(かがくのとも)笠野 裕一

群馬県上野村

「ありとすいか」たむらしげる

スイカスライダーが楽しい

あっきー

「いるのいないの」

怖さで涼しく

「だっこのき」

戦争のお話し

読み当番

ba-baさん

「きつねのたなばたさま」作:正岡彗子 絵:松永禎郎

A村さん

「島ひきおに」文:山下明生 絵:梶山俊夫

ba-baさん、A村さん、ありがとう。

やっぱり読んでもらうっていいなーと思います。

来月は7月13日(土)お出かけ例会です。

みなさんにおあいできるのを楽しみにしております。