さて

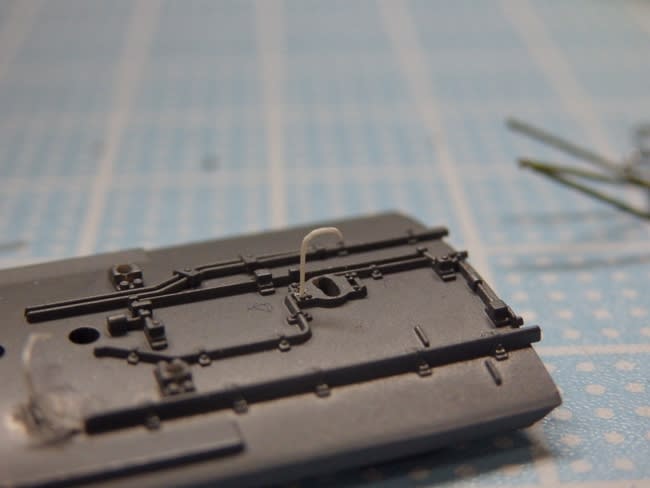

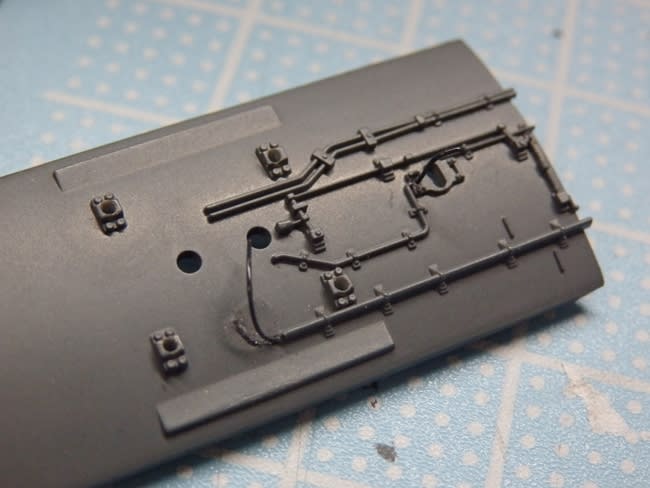

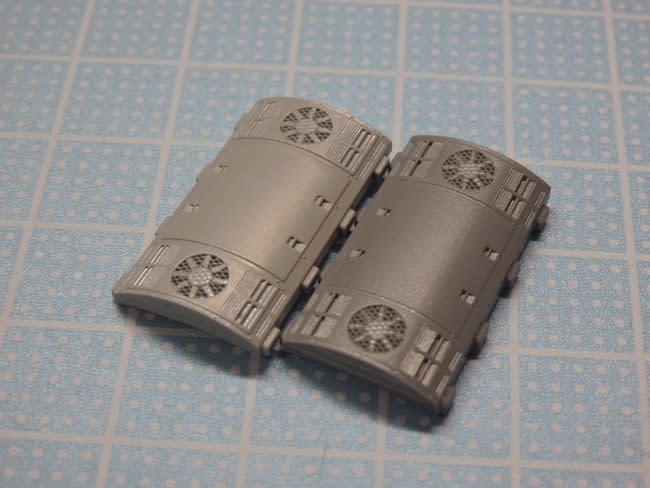

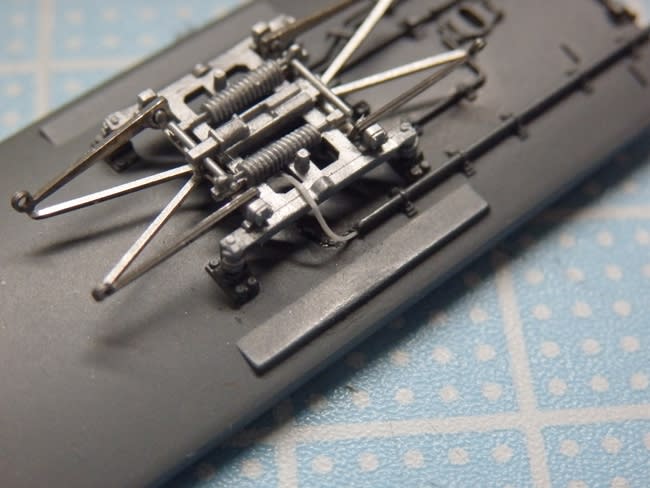

床下問題が若干片付いたところで次は屋根へ進みましょう

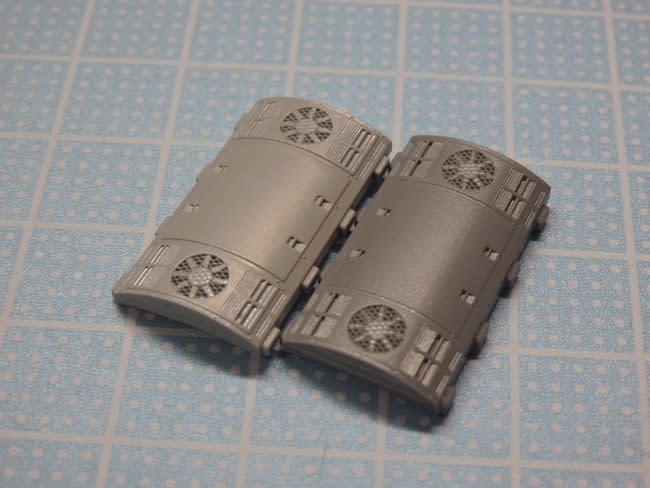

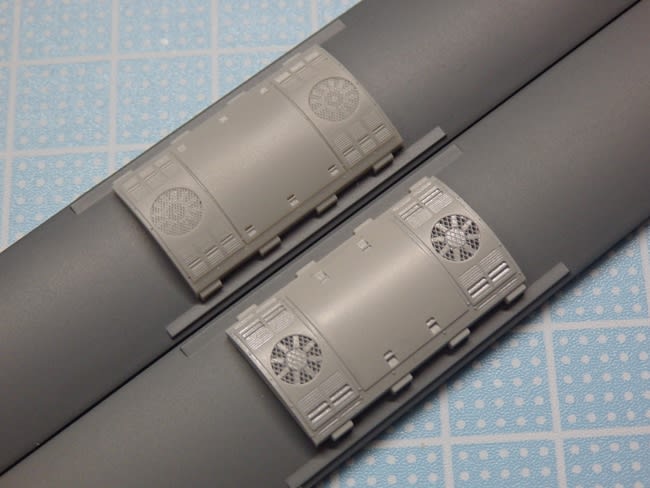

まずはこのパーツ

クーラーです

だいたい皆さん想像は付いていると思いますが

AU75系列のクーラーである以上

一つの編成に異なるクーラーが載っているのが常識です(

今回純正のクーラーを使うのは2両

あ

どうでも良い話ですがこのクーラーみたいな

「アンダーゲート構造」は個人的に苦手なんです

性格が適当だからすぐパーツをエグっちゃうんですよね・・・

・・・皆さんは丁寧に作業をしましょう

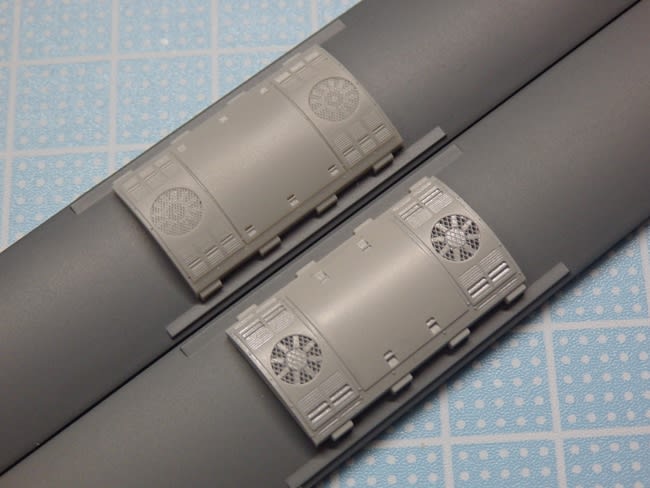

そして残りの2両にはこんなクーラーが載ります

銀塗装に傷が入っていたのでIPAに着けてしまっていますがAU75G系列です

クーラーの為だけにエアブラシを用意するのは面倒なので後日塗ります(

今回はこの2種類のクーラーを併用していきます

ちなみに今回使用するAU75GはKATO製品ですので

取り付ける穴が若干違います

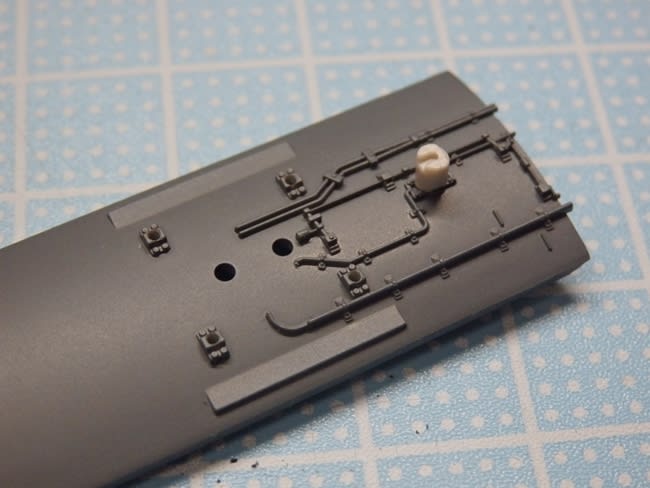

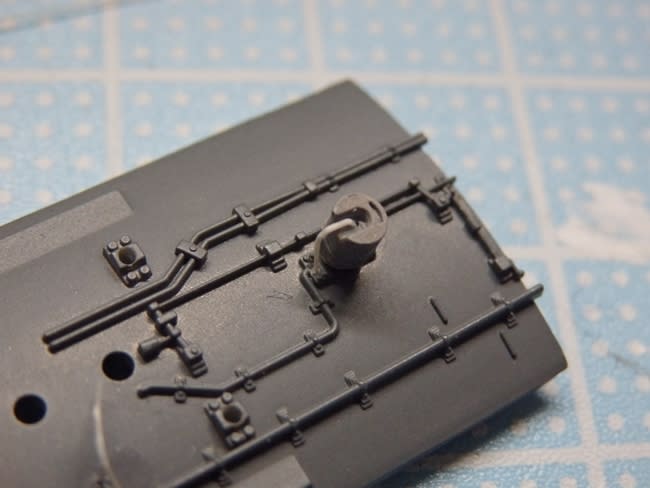

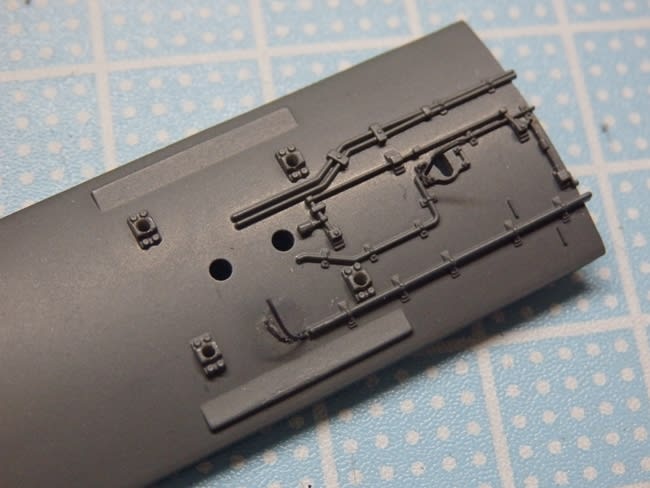

なので屋根を用意して

まずはマーキング

そしたら取り付け穴を共に外側へ拡大してクーラーが嵌るようにしておきます

出来上がりはこんな感じ

あんまり綺麗な穴じゃないですがひっくり返しても落ちず

かなりぴったり嵌っているみたいです

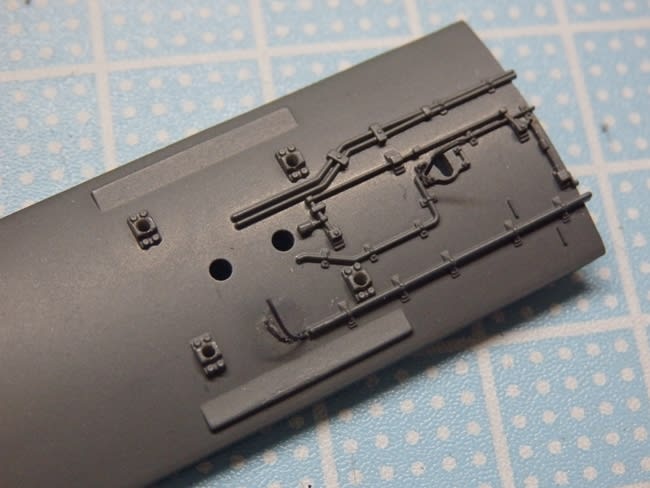

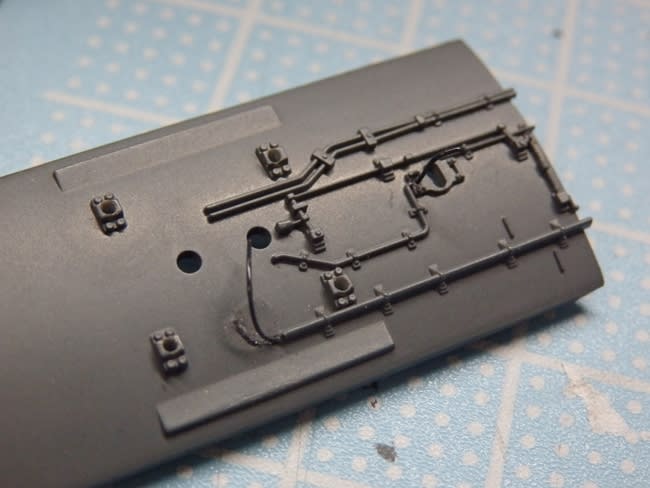

ついでに屋根を出したのですからいろいろ終えておきます

まずは先頭部に列車無線アンテナと信号炎管を取り付け

今回は信号炎管も純正のものを使いました

で

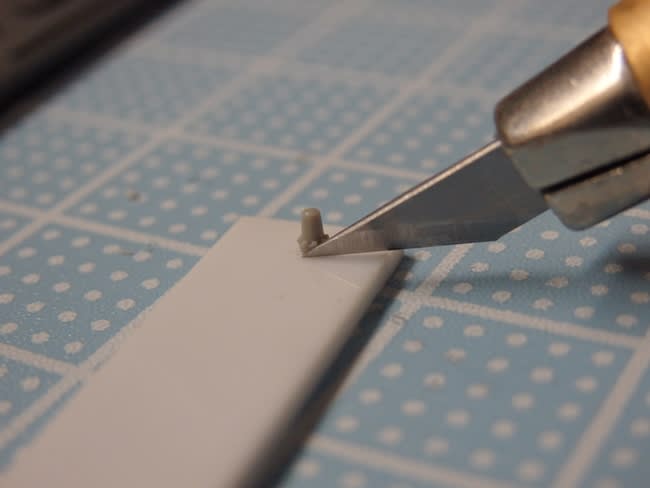

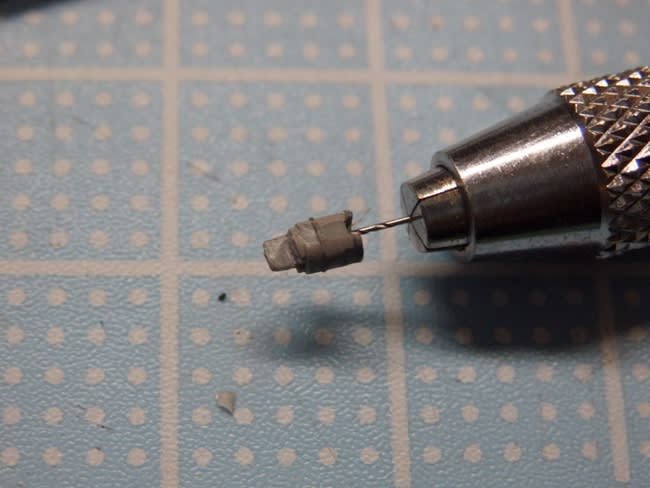

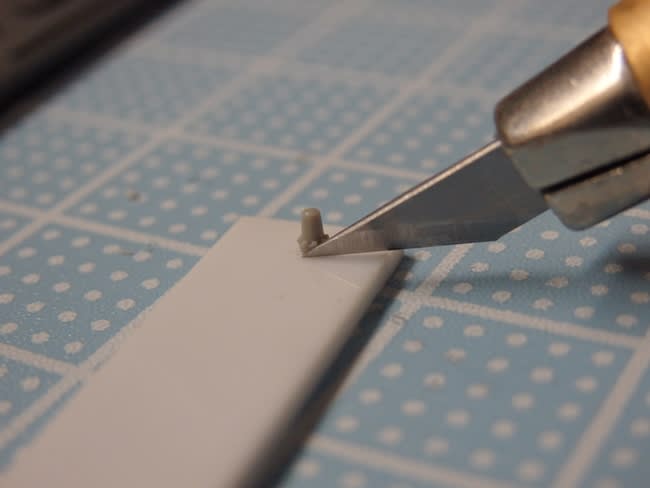

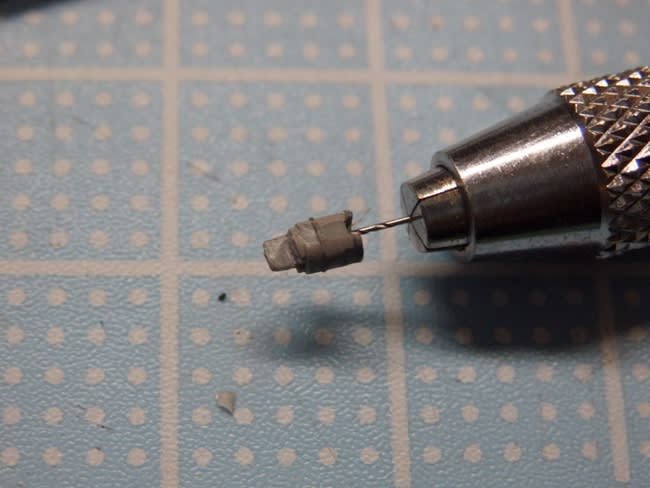

このランナーを手にしたことがある人は分かると思いますが

列車無線アンテナのバリがなかなか切除しにくいんですよね

解決法として適当なプラ板に穴を開けて

そこでバリを取ると非常に楽なのでオススメです

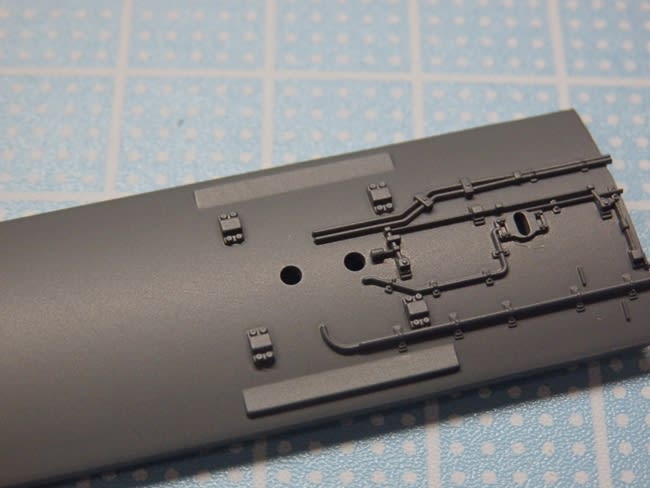

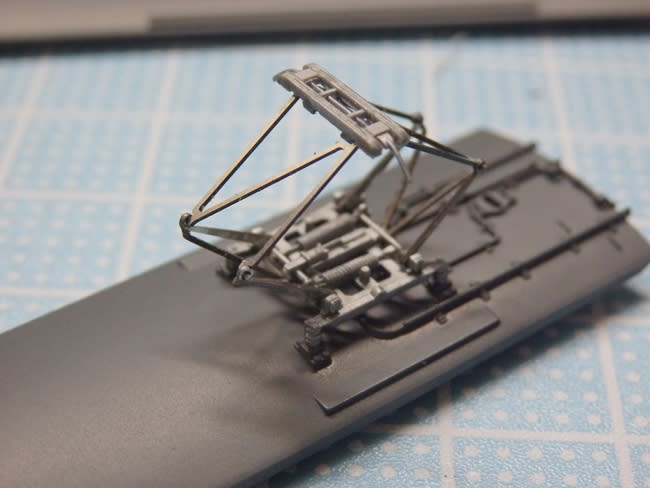

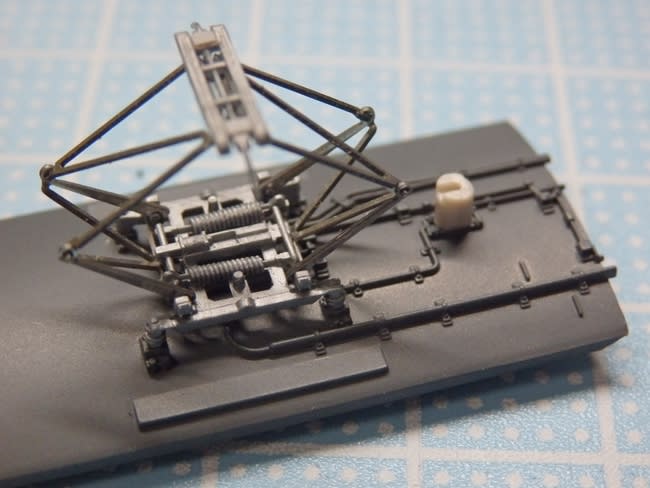

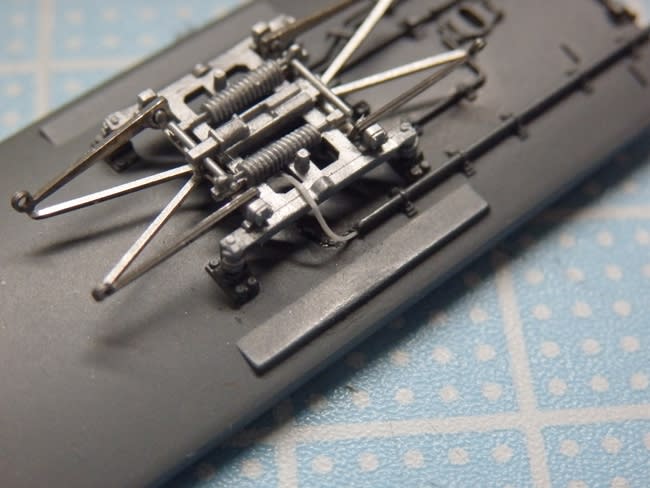

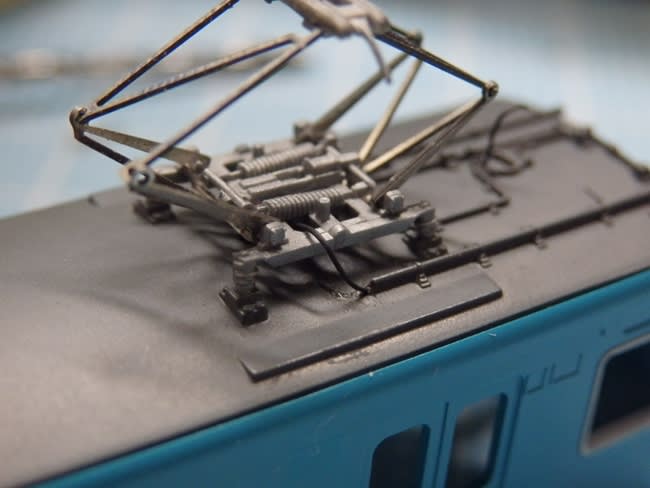

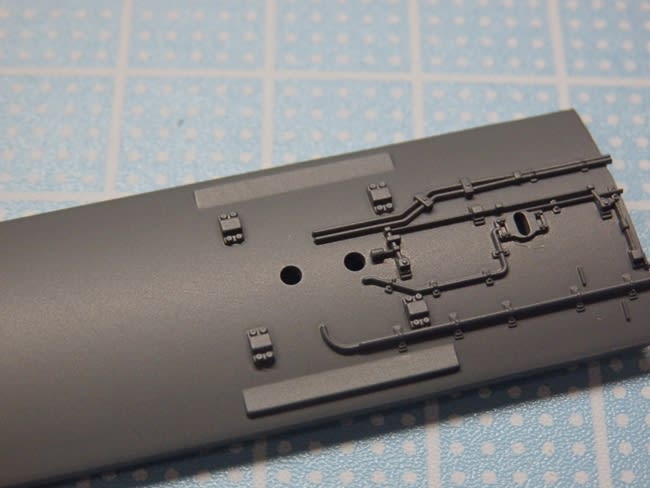

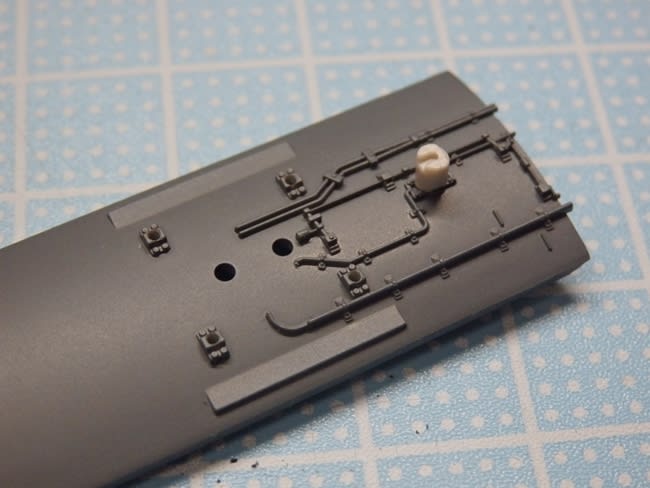

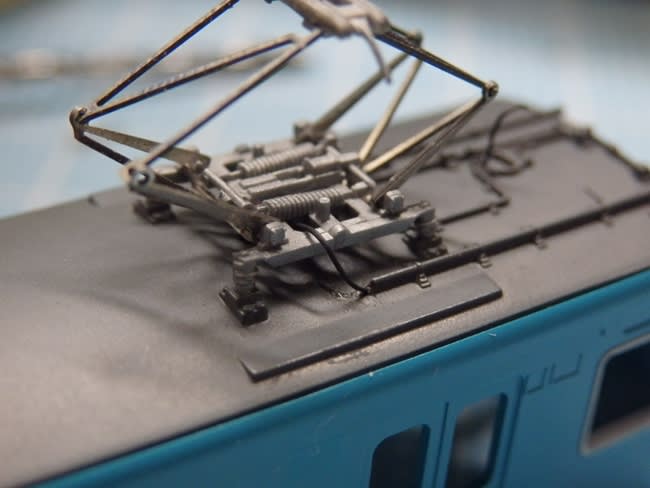

次はパンタ周り

先に作ったパンタグラフがあるのでそれが嵌るように穴あけ

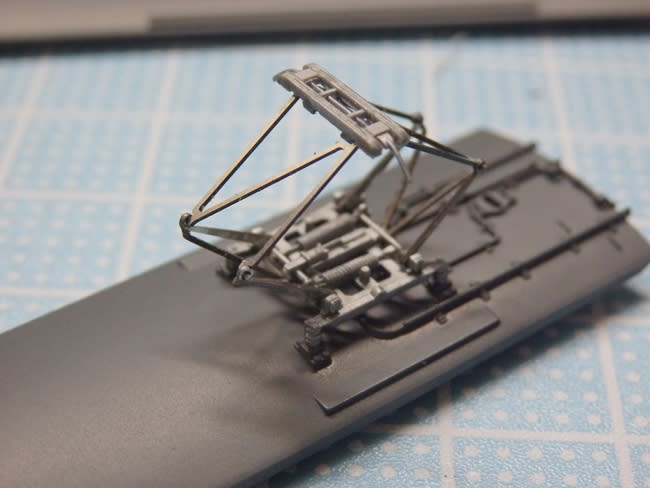

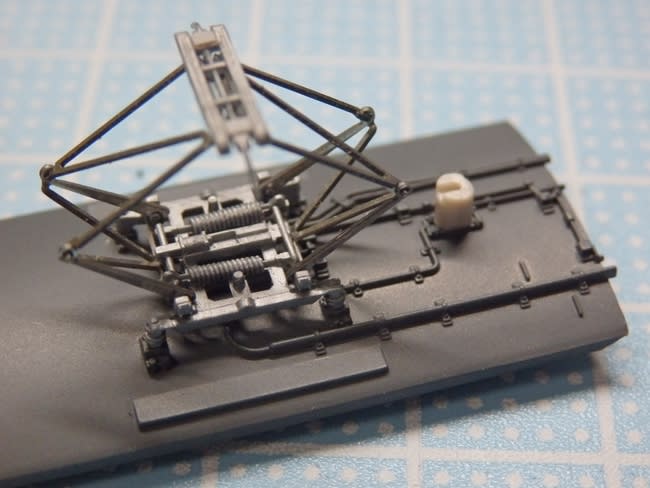

んで嵌めると

うーん

若干台座が歪んでる?

ちょっと寸法が違うみたいですが強引に組みつけてしまいます

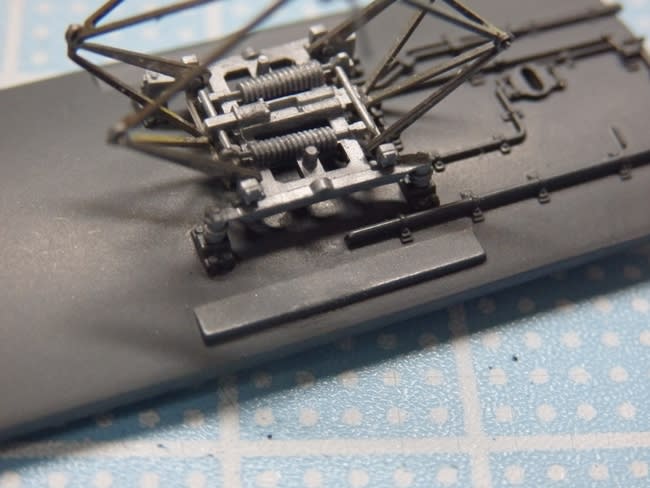

そして避雷器ですが・・・

GMの103系塗装済みキットに付いている避雷器は小ぶりでどうも好きになれません

そこで別のパーツを用意

余っていた鉄コレ105系用の避雷器です

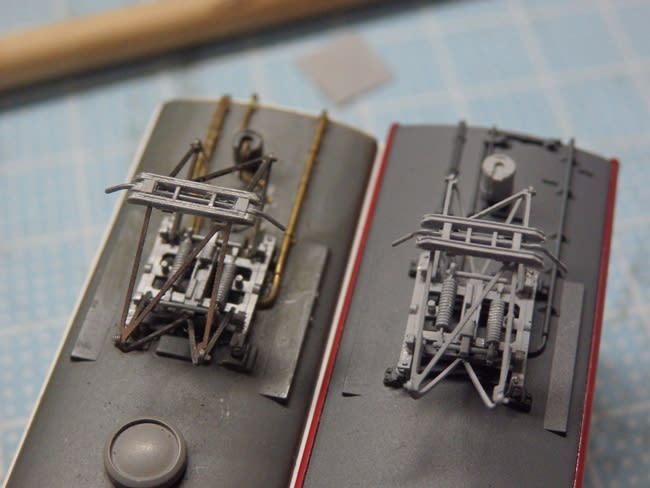

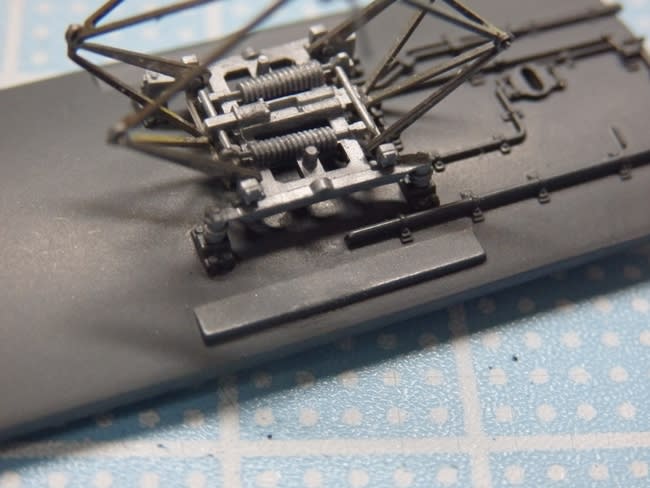

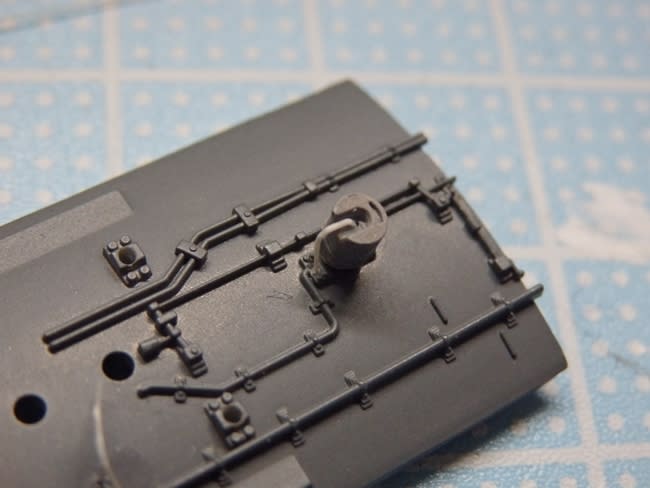

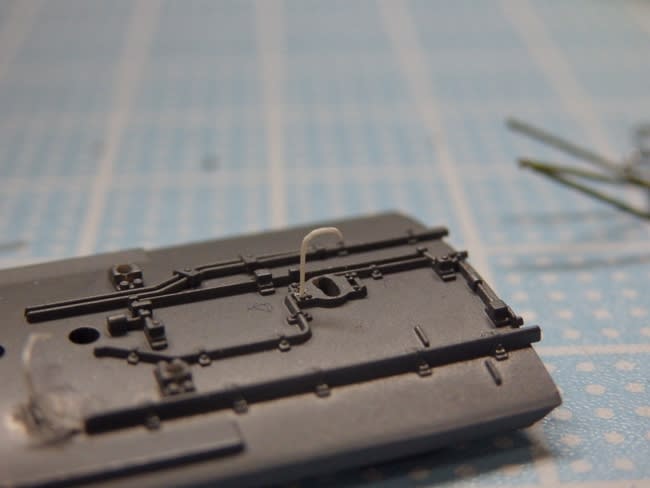

今回はパンタ周りにもう少し手を加えます

パンタ部への立ち上がり部分の配管みたく実物では浮いている部分を

削ります

んで適当に調色して

塗る

写真だと少し目立ちますが

実物は思ったより綺麗に出来ました

そして削った配管の先に0.2mmの穴を開け

適当に作った細めのランナー引き伸ばし線を通します

同じく避雷器部にも引き伸ばし線を通しておきます

さらに線材を固定する前にこれまた初の試みとして影を描いておきます

こんな感じでどうでしょう?

照明によっては影が2つあるみたいで不自然になりますが個人的には良しとします

避雷器もモールドされている配管を削り形を整えます

そして取り付け用のボスを適当に整形

これまた0.2mmの穴を開けて

屋根に生やした配管をセット

うむ

なかなか良い雰囲気出てるじゃないですか

最後に取り付けた配管を黒く塗って完成

車体に嵌めて見るとこんな感じ

ランナー引き伸ばし線でもここまで出来るんですよ

素敵ですねぇ

おまけ扱いにするのは何ですがせっかく配管に手を加えたので

モールドそのままの部分も

適当に調色して塗っておきましょう

うーん

写真だと分かりにくいですねぇ

でも間違いなく配管別体化は効果があるのでおすすめしておきます

次回予告

カメラ

またごゆるりとお待ちください

ではまた

床下問題が若干片付いたところで次は屋根へ進みましょう

まずはこのパーツ

クーラーです

だいたい皆さん想像は付いていると思いますが

AU75系列のクーラーである以上

一つの編成に異なるクーラーが載っているのが常識です(

今回純正のクーラーを使うのは2両

あ

どうでも良い話ですがこのクーラーみたいな

「アンダーゲート構造」は個人的に苦手なんです

性格が適当だからすぐパーツをエグっちゃうんですよね・・・

・・・皆さんは丁寧に作業をしましょう

そして残りの2両にはこんなクーラーが載ります

銀塗装に傷が入っていたのでIPAに着けてしまっていますがAU75G系列です

クーラーの為だけにエアブラシを用意するのは面倒なので後日塗ります(

今回はこの2種類のクーラーを併用していきます

ちなみに今回使用するAU75GはKATO製品ですので

取り付ける穴が若干違います

なので屋根を用意して

まずはマーキング

そしたら取り付け穴を共に外側へ拡大してクーラーが嵌るようにしておきます

出来上がりはこんな感じ

あんまり綺麗な穴じゃないですがひっくり返しても落ちず

かなりぴったり嵌っているみたいです

ついでに屋根を出したのですからいろいろ終えておきます

まずは先頭部に列車無線アンテナと信号炎管を取り付け

今回は信号炎管も純正のものを使いました

で

このランナーを手にしたことがある人は分かると思いますが

列車無線アンテナのバリがなかなか切除しにくいんですよね

解決法として適当なプラ板に穴を開けて

そこでバリを取ると非常に楽なのでオススメです

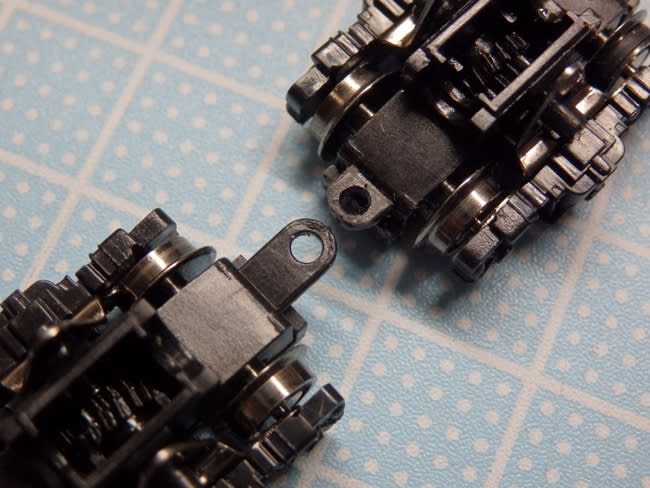

次はパンタ周り

先に作ったパンタグラフがあるのでそれが嵌るように穴あけ

んで嵌めると

うーん

若干台座が歪んでる?

ちょっと寸法が違うみたいですが強引に組みつけてしまいます

そして避雷器ですが・・・

GMの103系塗装済みキットに付いている避雷器は小ぶりでどうも好きになれません

そこで別のパーツを用意

余っていた鉄コレ105系用の避雷器です

今回はパンタ周りにもう少し手を加えます

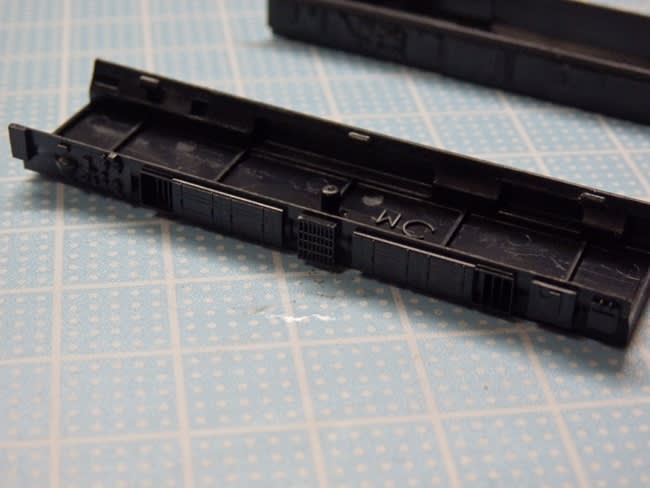

パンタ部への立ち上がり部分の配管みたく実物では浮いている部分を

削ります

んで適当に調色して

塗る

写真だと少し目立ちますが

実物は思ったより綺麗に出来ました

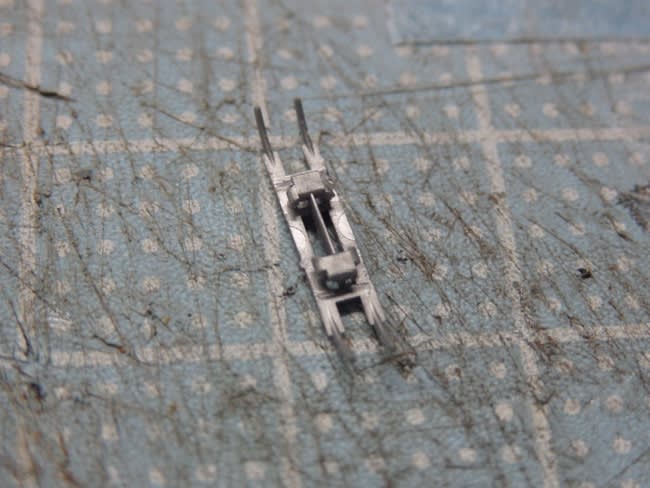

そして削った配管の先に0.2mmの穴を開け

適当に作った細めのランナー引き伸ばし線を通します

同じく避雷器部にも引き伸ばし線を通しておきます

さらに線材を固定する前にこれまた初の試みとして影を描いておきます

こんな感じでどうでしょう?

照明によっては影が2つあるみたいで不自然になりますが個人的には良しとします

避雷器もモールドされている配管を削り形を整えます

そして取り付け用のボスを適当に整形

これまた0.2mmの穴を開けて

屋根に生やした配管をセット

うむ

なかなか良い雰囲気出てるじゃないですか

最後に取り付けた配管を黒く塗って完成

車体に嵌めて見るとこんな感じ

ランナー引き伸ばし線でもここまで出来るんですよ

素敵ですねぇ

おまけ扱いにするのは何ですがせっかく配管に手を加えたので

モールドそのままの部分も

適当に調色して塗っておきましょう

うーん

写真だと分かりにくいですねぇ

でも間違いなく配管別体化は効果があるのでおすすめしておきます

次回予告

カメラ

またごゆるりとお待ちください

ではまた