3.探訪レポート

2021年4月8日(木)

この日の探訪箇所

勝竜寺城跡 → 恵解山古墳 → 長岡京跡 → 北山遺跡 → 元稲荷古墳 → 向日市文化資料館 → 物集女車塚古墳

勝龍寺城跡では昔夢中になったゲーム「天下統一」を思い出しましたが、ここからが本日の本題である古代史探訪となります。

当初の目的通り、恵解山古墳へ向かいます。

恵解山通りを西へ向かってテクテク歩いていくと左手に古墳らしきものがありました。

ここですね。

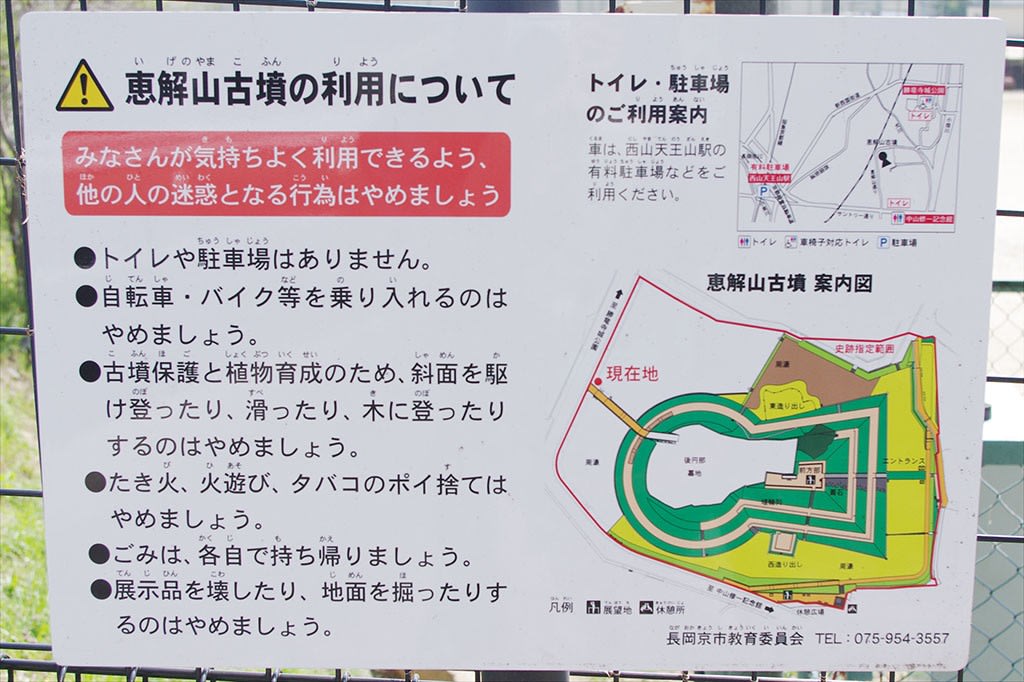

なるほど、有名な古墳ですが駐車場もトイレも無いんですね。

どうやら後円部側に来たようですが、墳丘に登ろうとすると前面には普通の墓地が展開しています。

普通の墓地なので見学するような場所ではないですね。

左側に向かう道があるので、そっちへ行ってみましょう。

後円部のテラス部分です。

造出の形状が分かりるように芝が張ってあります。

振り返ると、墳丘に説明板が埋め込まれていました。

こういうエンベデッドな説明板はときに見過ごすことがありますので注意です。

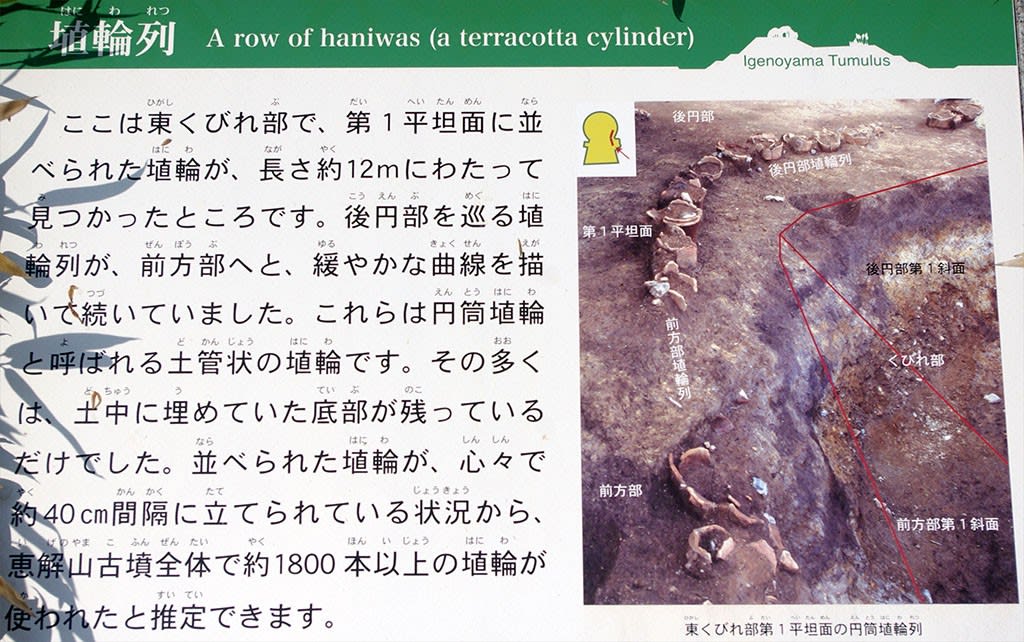

埴輪列についての説明ですが、恵解山古墳は中期の築造なので円筒埴輪は墳丘の縁の部分に隙間なくビシーッと立て並べます。

墳丘長は128mもあり、しかも3段築成ということで1800本はあったと推定されていますが、規模の割には少ないと感じます。

ここが東側造出。

説明板を読んでみましょう。

不整形というのが面白いですね。

水鳥形埴輪が見つかっていることから、いわゆる「水辺の祭祀」を行っていたのでしょう。

水を張った周堀の際で祭祀を行ったらしい形跡は、前期末から中期初頭に急に盛行するような印象があります。

例えば、奈良県藤井寺市の津堂城山古墳や、同じく奈良県広陵町の巣山古墳などです。

こちらが石列の表現。

では、再び墳丘へ登ります。

まずは3段築成の1段目のテラス。

つづいて2段目のテラス。

円筒埴輪が並んでいる様子は壮観です。

前方部墳頂に上がりました。

ここも埴輪列が並んでいますが、ここにはテラス上とは違って蓋形埴輪があります。

何か主体部のようなものがありますよ。

ここは遺体を収める場所ではなく、武器専用の埋納スペースだったんですね。

貴重品である鉄製品を700点も納めていたというのは凄いですね。

恵解山古墳の被葬者は「鉄の王」だな。

お、山崎合戦の説明があった。

思い返せば、小学校高学年の時に戦国時代に興味を持って、あの頃は明智光秀は信長を殺した「嫌な奴」という印象でしたが、あれから三十数年経ち、私も大人になりましたので、事態はそう単純なものではないということは察しています。

こうして天王山を見るのは感慨深い。

しかも古墳の上からですからね。

中学生の時の修学旅行で京都に来ましたが、あのときバスが高速道路を走っているときに、トンネルの中でバスガイドさんが「ここが天王山で」と説明したのを覚えています。

古墳も良いですが、元々戦国マニアである私からすると、天下分け目の合戦があった現場近くに大人になってから初めて来ているということも感慨無量です。

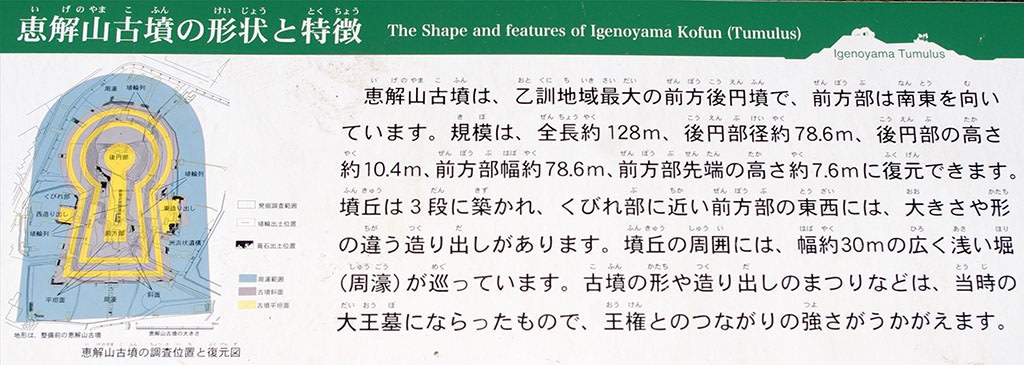

さて、今度は主軸方向。

前方部はおおむね南東方向を向いています。

※帰宅後に地図を見たところ、単なる偶然だと思いますが、恵解山古墳の前方部は椿井大塚山古墳にぶち当たります。

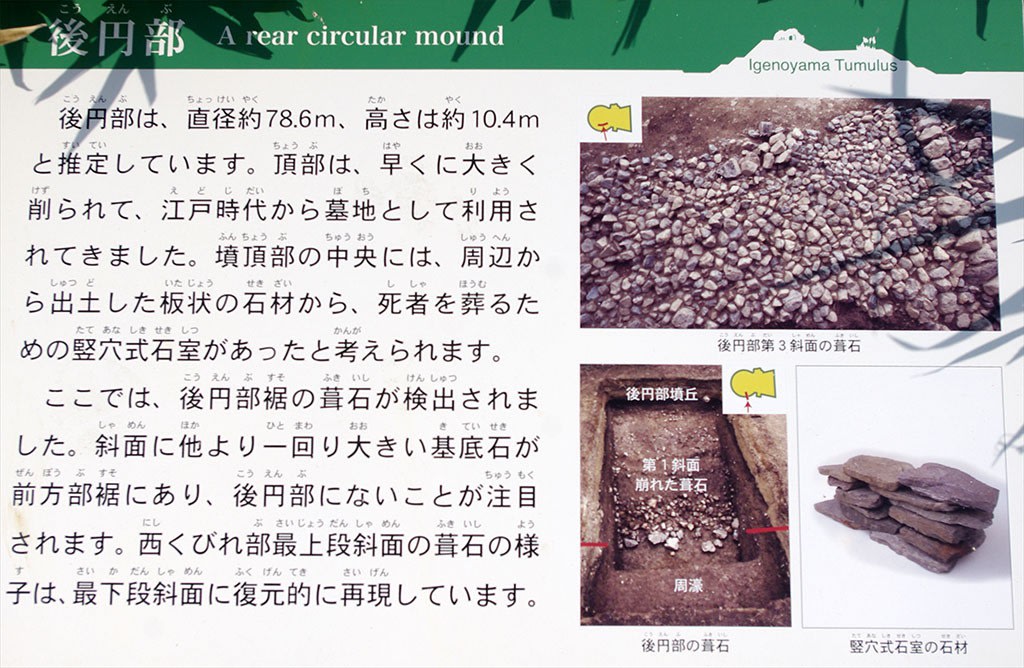

葺石についての説明。

ここでも大きめの石を並べて一定の区画のようなものを作ったということが書いてあり、一説にはそれが一人の作業者の作業範囲であるとされますが、こういうやり方は列島各地で認められます。

こういうことからもヤマト王権の力が列島各地に及んでいたことが分かると思います。

前方部側から墳丘全体を写真に収めたいな。

公園の敷地の関係で引けるのはここまで。

ガチでキャッチボールしていますから、遊びというより練習でしょう。

お、乙訓古墳群のジオラマ!

こういう編年図は便利ですね。

この周辺は古墳が多いですね。

今日はこのあと、どの古墳を見に行こうかしら。

凡例。

今度は恵解山古墳の模型。

さきほど、埴輪の数が少ないと思ったのは、周堀が一重で、外堤も無いからですね。

もし堤があり、そこにも埴輪を隙間なく並べたら1800本では足りないでしょう。

東側の造出は不整形でしたが、西側はきっちりとしています。

やっぱり前方後円墳はこのアングルで見るのが一番だな。

西側はピヨピヨ軍団に占拠されています。

造出を見に行きたい。

ピヨピヨ軍団に「ごめんねー、ちょっと写真撮らせてー」と交渉すると、説明板に張り付いていた子たちが退去しました。

一人の女の子が「こういうのを掘る仕事してるの?」と聴いてきました。

「掘る仕事じゃなくて説明する仕事をしてるんだよ」と答えましたが、この年齢で発掘の仕事に興味があるのは、親御さんの影響かもしれませんね。

もしかしたらこの子は大人になったら考古学の仕事をするかもしれません。

以前、某埋蔵文化財調査センターに行ったときに知ったのですが、そこで発掘をしている職員の方々、確か6~7名でしたが、全員、小学生の頃から歴史が好きだった方々でした。

でもこの子は小学生以前だから凄いな。

後円部へ行きます。

これで恵解山古墳の全体を見ることができました。

乙訓古墳群を訪れるのは初めてですし、恵解山古墳についての考察はこれからしようと思いますが、恵解山古墳は説明板が豊富に設置してあって、古墳の勉強をするには最適ですね。

それでは、阪急の西山天王山駅へ向かいましょう。

おっと、歩道橋チャンス!

ちょっと高いところから恵解山古墳を見ます。

何と歩道橋にも説明板があった!

恵解山古墳、良かった。

よし、では駅へ向かう!

(つづく)

4.補足

久しぶりにシンセサイザーを使った多重録音で曲を作ってみました。

歌詞も一部できましたが、歌は入れておらず、シンセで仮メロを弾いています。

こういうのっていつまた作業を再開するか分からないので、キリのいいところまで作っておきました。

で、何で恵解山古墳の歌を作りたくなったのかはよく分かりませんし、50歳を目前にいまだにこういう80年代のような曲を作ってしまう理由も良く分かりません。

映像はシンセベースを弾いているところです。

5.参考資料

・現地説明板