浦山古墳は、5世紀後半の帆立貝形古墳ですが、横口式家形石棺に入ることができる極めて珍しい古墳です。

お勧め度:

1.基本情報

所在地

久留米市上津町1386-22 成田山久留米分院

現況

境内

史跡指定

国指定史跡

指定日:

出土遺物が見られる場所

2.諸元

築造時期

5世紀後半

墳丘

形状:帆立貝形古墳

墳丘長:60m(説明板)

段築:

葺石:あり

埴輪:

主体部

出土遺物

周堀

3.探訪レポート

2021年4月3日(土)

この日の探訪箇所

御塚古墳 → 権現塚古墳 → 浦山古墳および久留米成田山 → 浦山公園古墳館 → 横道遺跡(筑後国府跡) → 筑後国分寺跡 → 高良大社および神籠石 → 田主丸大塚古墳 → 大塚2号墳 → 寺徳古墳 → 中原狐塚古墳 → 朝倉橘広庭宮跡 → 平塚川添遺跡 → 仙道古墳

今回の下見に出かける前にちょっと知りたいことがあって久留米市教育委員会に電話をしたのですが、そのときに久留米市内でおすすめの古墳をお尋ねして、浦山古墳のことを知りました。

横穴式石室に入れる古墳は珍しくありませんが、浦山古墳は何と石棺に入れるそうなのです。

なんでそんな凄い古墳のことを今まで知らなかったのか不思議でなりません。

もしかしたら、かつてどこかで知ったのかもしれませんが、その時はまだ自分の古墳レヴェルが石棺を楽しむ領域まで達していなかったため記憶に残らなかったのかもしれません。

今なら行ける。

機は熟しました。

浦山古墳がある場所は久留米の成田山分院の境内ということで、大きな観音様はこちらに来ると必ず見ており、迷わず到着することができるでしょう。

ところが、車を運転しながら観音様を見つけようとしますが、あの白く輝く身体が全然見えて来ません。

その代わり、変な高層ビルのようなものが遠くに見えます。

おかしいなと思いつつ近接すると・・・

なんだ、こういうことか!

観音様は足場に囲まれていました!

いまは改修中だったんですね。

では、駐車場に車を止めて古墳へ行ってみましょう。

説明板があるので読みます。

え、え!

観音様の原型を作った仏師は松戸の方だったんですね!

いつも私は生まれ故郷の松戸を紹介する際は、ドラッグストアのマツモトキヨシと松本清市長と「すぐやる課」、それに20世紀梨の話をしていますが、これからはこれも話せます。

ちなみに、唐突に「松戸市」と言われてもどこにあるか分からないかもしれませんが、千葉県ですよ。

久留米の観光案内図。

久留米と言ったら個人的には久留米ラーメンとダルム(焼き鳥)かな。

お寺の縁起などはこちら。

私は将門ファンなので、実は成田山ってちょっと・・・

あ、でも将門について触れていなくてよかった。

まあ、目的は古墳ということで、将門も許してくれるでしょう。

石棺が納められている石室に入るためには、本堂脇に行って鍵を借りないとならないそうです。

行ってみましょう。

石段には朝の清掃をされている方々がいます。

こちらが本堂です。

本堂脇に行きお寺の方に声をかけると、帳面への記帳を促されました。

パッと見た感じでは、何日かに一人、全国各地から石棺を拝みに来る方がいらっしゃいます。

お寺の方は鍵と懐中電灯を貸してくださり、あとはご自由にということです。

では行きますよ。

墳丘はどちらかしら?

説明板らしきものが見えますね。

古墳の説明板でした。

後円部の墳頂らしき場所に建物が見えますよ。

この中に石室があるんですね。

ここにも説明板があります。

おもむろに扉を開き中に入ります。

穴がある。

おー凄い凄い、石棺が見える!

ひやー、凄いですねえ。

横口式の家形石棺がありますよ。

天井石は2枚残っています。

まずは石棺の蓋を外側から観賞します。

環状縄掛突起が面白いですね。

妻側には突起はないです。

同じような石棺では広川町の石人山古墳の石棺を見慣れていますが、あちらは蓋の外側に文様が施されているのにこちらの場合は外側には無いようです。

久留米市教育委員会の方からは、石棺に足をかけるようにして降りると聞いているので、罰当たりですが、そうせざるを得ない状況なのでそのようにさせていただきます。

降りました。

石室の奥の方を見てみます。

今日は天気が良くてこの覆屋の中も明るくて雰囲気が良いですが、これは暗いときに一人できたらちょっと怖いかも。

でも、異様に興奮を覚えるのはなぜでしょうか。

この喜びを分かち合える人がいないため、一人で歓喜の奇声を発します。

ではいよいよ・・・

入ります。

おっと、デジイチだと撮れない・・・

コンデジで撮ります。

家形になっているのが良く分かりますよ。

いいねえ。

本物の石棺の中に入ったのは出雲の大念寺古墳に続いて2つ目です。

凄い、装飾が見える。

いや、いいねえ、いいよ。

説明板には内部は赤く塗ってあるとありましたが、現況ではあまり色味は見えません。

石棺内から外を見ます。

では生まれ出ましょうか。

天井石を中から見ます。

楽しかった・・・

今度のツアーはもう行程が決まっているためこの古墳を入れることはできないので、もし続編ができることになったら浦山古墳は絶対に入れる!

説明板には横穴式石室で羨道はくびれの方へ向かっていたと書いてありますが、現在の状況を見るとちょっと想像が付きません。

横穴式石室ではなく、竪穴系横口式石室なのかなと思いますが、もうちょっと調べてみたいと思います。

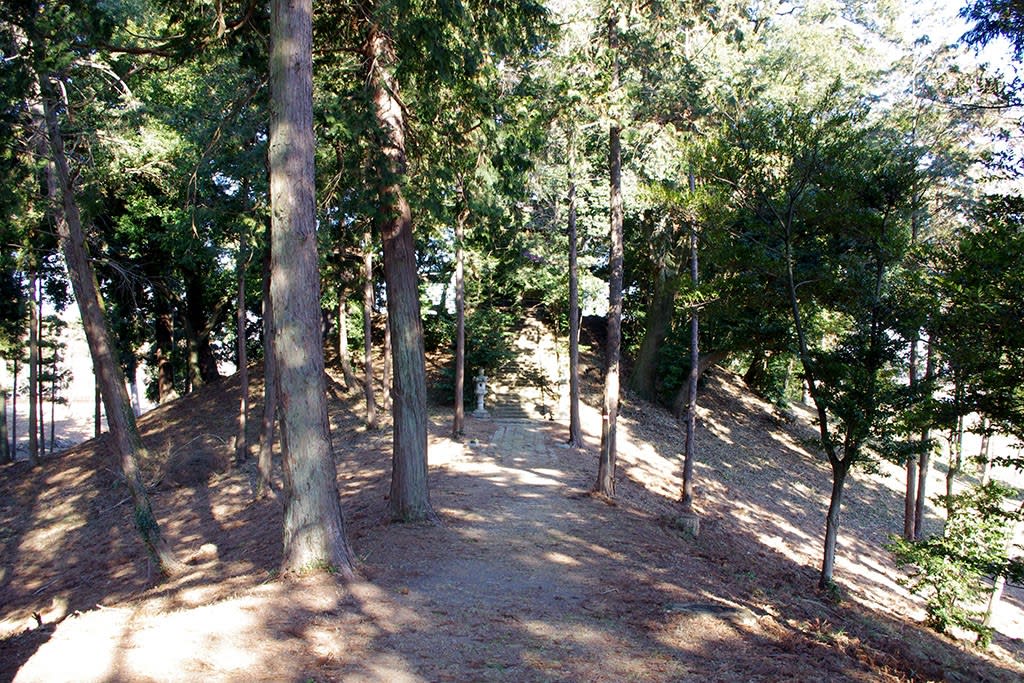

後円部からの眺望。

そういえば気持ちが石棺に行ってしまっていて、墳丘を全然見ていませんでした。

後円部から前方部を見ます。

下に降りて墳丘を見ます。

では車に戻りますよ。

この感動を分かち合える人がいないため、石段を掃いているお寺の方に思わず「あちらの古墳凄いですね」と話しかけてしまいました。

少し雑談していると、この近くに展示コーナーがあることを教えてくれました。

折角なのでそちらへも行ってみます。

教えていただいた通り、浦山公園の駐車場へやってきました。

そうそう、浦山公園には浦山古墳群があるんですよね。

でも今日は時間の都合で公園内を散策することはしません。

あの建物が展示コーナーかな?

本当だ、展示コーナーになってますね。

浦山公園古墳館と名付けられています。

浦山古墳の模型があります。

これを見ると、成田山の本堂まで墳丘がかかっているように見えますが、前方部は造出のように短いのでしょうか。

おー、先ほど見てきた御塚古墳の円筒埴輪がありますよ!

古墳を見ると遺物も見たくなりますから嬉しいです。

でもこの円筒埴輪の突帯は控え目な作りだな。

こちらは装飾古墳の説明。

資料館などに行くと、たまに紡錘車が展示してあることがありますが、どうやって使っていたのかはこの展示を見れば一目瞭然です。

お寺の方が教えてくださったお陰で良いものも見れました。

では引き続き、久留米市内をめぐりますよ。

(つづく)

4.補足

5.参考資料

・現地説明板