なかなか偏りのある出かけるプロジェクト。

今日も文学館です。

今回は、駒場東大前。井の頭線で渋谷から二駅!近い!

と、渋谷から井の頭線に乗って気づく。

駒場って目黒区だもんな、そりゃ近いよね。

こういう、近いけど来てないところに行くのも、プロジェクトの目的の1つである。

井の頭線、何年も乗っていない。

それだけでお出かけ感が盛り上がってきた。

空港へ行く友達と一緒に早めに出たので、開館まで時間がある。

近くのカフェを検索してみると、良さそうなのがあるではないか。

ちょっと歩くけど、時間はたっぷしあるので期待せずのんびり行ってみた。

さて、駒場東大前駅を降りると、目の前が東大教養学部。

いいところに大学あるなー、いや、東大だからね、一番よいとこに建ててくださいよね。区民も都民も国民も文句はありません。

近代文学館までの町は高級住宅地というのでしょうか、豪邸がいっぱいあり、静かでステキ。

よい町だなぁ〜

豪邸(?)の窓。

近代文学館をすぎてもう少し先のカフェへ向かう。

おぉっ、期待を超えてステキなところです。

いい気分になって、アサイーボウルなと。

店内は外国人の若者がひとり。

オープンエアで、冷房キンキンでないのがよい。

犬連れのお客さんも来た。かわいすぎる。

なんてステキなところでしょうー、とますます良い気分になってコーヒーを追加しにいったあたりで、あれよあれよとお客さんが増えて、たちまち満席になってしまった。

近所の犬連れ子連れのオシャレなファミリーが休日の朝ごはんにやってくる…というイメージでしょうか、ほんとにオシャレなところです。

お子さんもオシャレ。

お母さんたちもオシャレ。

さて開館時間になったので、近代文学館地点に戻って入館。

文学館は駒場公園の入り口を入って少し行ったところ。美しい。

文学館は、一階が図書館というか史料室になっていて、二階が展示室。

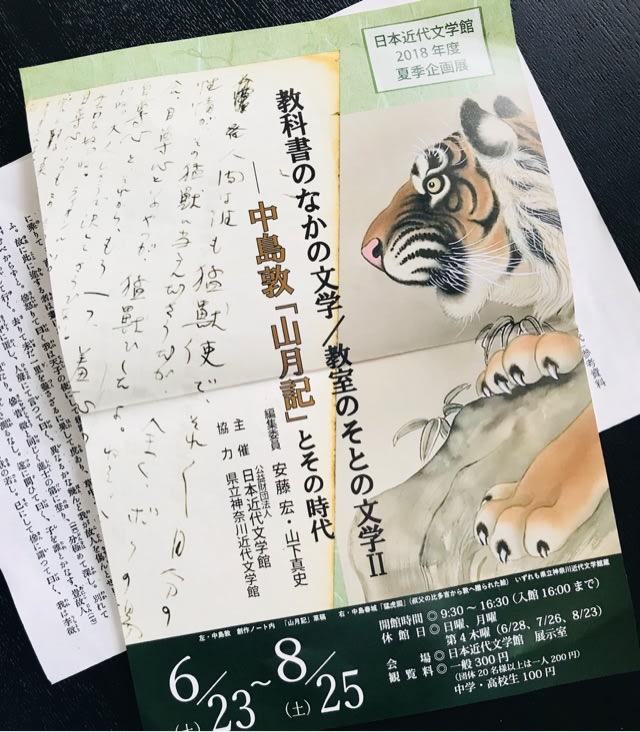

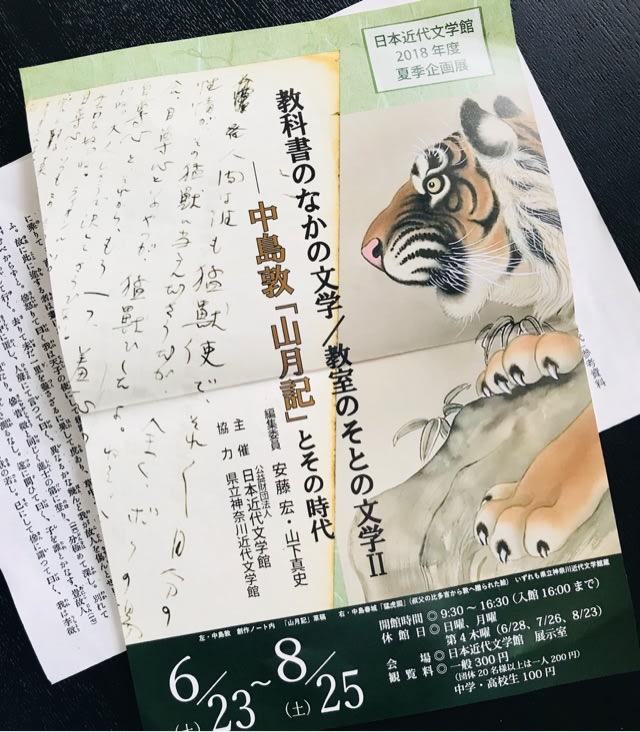

展示は「山月記とその時代」、夏休みの中高生の宿題を狙ったテーマでしょうか。

いつもの通り、作家たちの原稿や年表を眺めて、改めて年代を整理してみる。

中島敦先生は戦争が終わる前に亡くなっている。

太宰先生は戦後すぐ。

志賀先生はきっちり高度成長期を生き抜いて。。。という感じのまことにざっくりした並び替えである。

ほぼ朝イチなので、お客さんは10人に満たない程度だった。

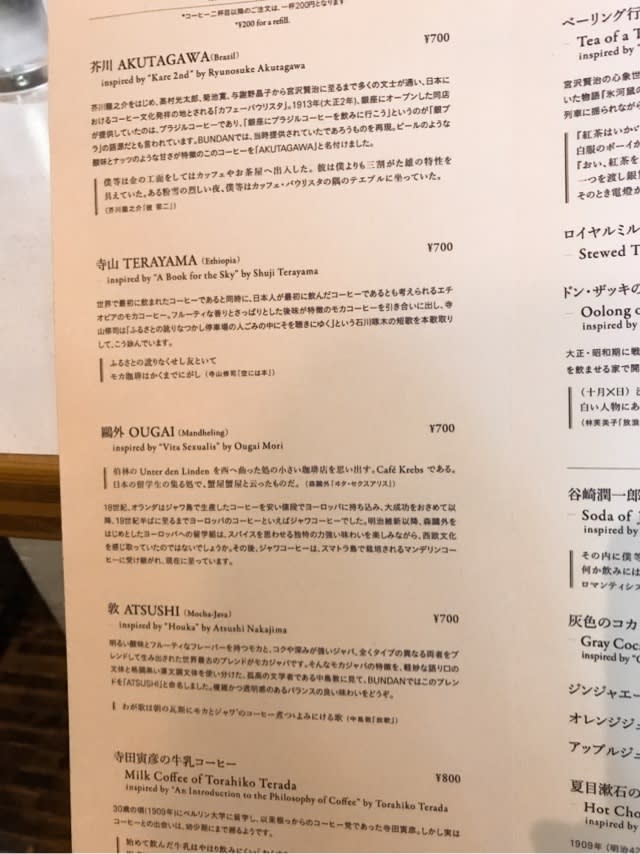

さて、さっき朝ごはんしたばかりな気もするけど、館内の文壇カフェ(ほんとは英語の洒落た名前です)へ。

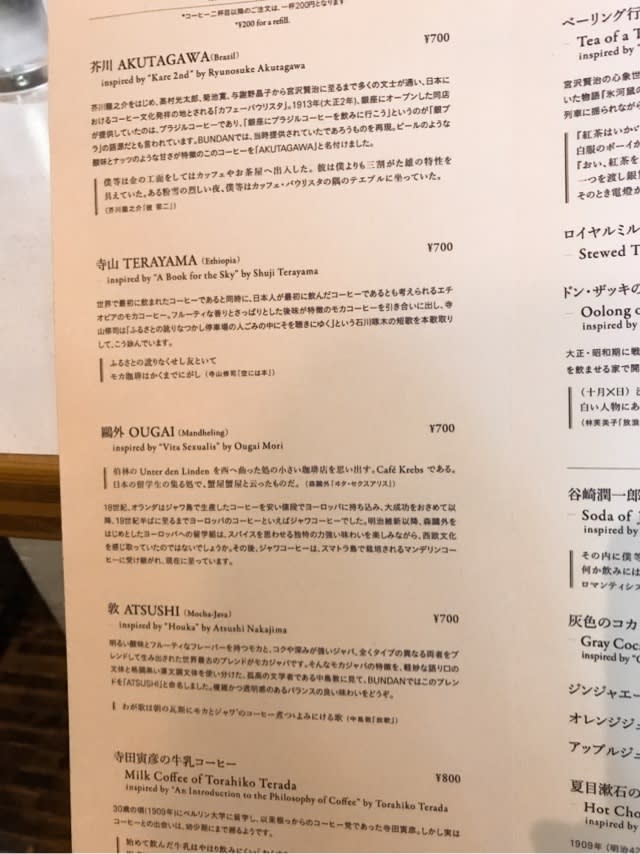

ここは、本に囲まれて、文学にちなんだメニューがいっぱいの、本好きにとってはまことに天国のようなカフェでした。

店員さんも、文学的美女(←思い込み)でステキ。

2回目の朝食、いやブランチに、ハードボイルドワンダーランドセットを。

コーヒーは「鷗外」。

店内撮るの忘れたけど、こじんまりした店内が、午前中から8割ぐらい埋まっており、昼どきはいっぱいになると思われます。

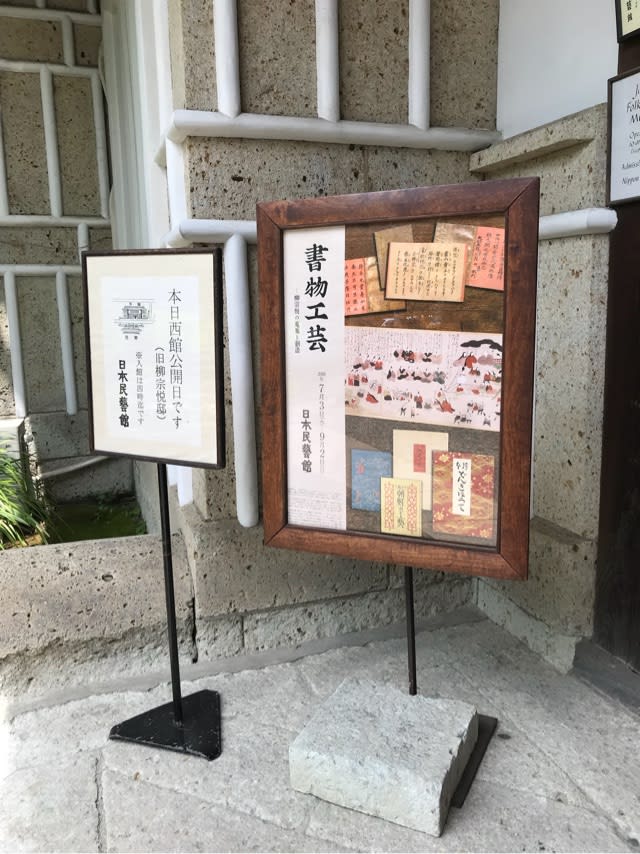

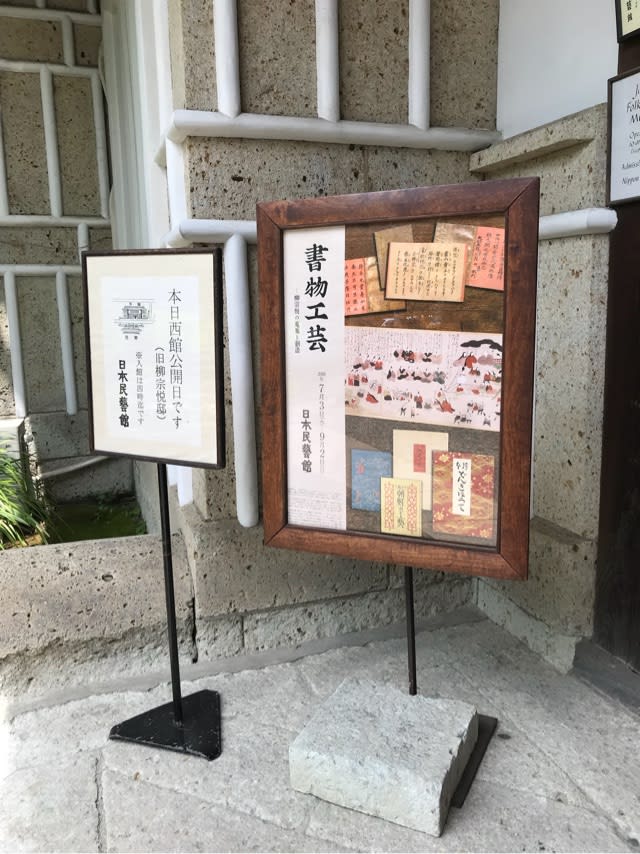

このまま満足して帰ろうと思っていたけど、近くには「日本民藝館」というものもある。

やはり寄って行こう。

民藝館の中庭隠し撮り。(撮るな)

こちらは予想外にお客さんがたくさんいました。

書物に関わる特別展示だったので、やはり見て行きたくなった。

展示は柳宗悦が収集した蔵書と、自分で装丁した自著など。

江戸時代の人も、本(草紙)や絵本(巻物)を見て、世の中にはこんなものもあるんだなーとか、昔は(平安時代とか)こうだったんだなーとか、ワクワクしていたんだろうな、と思うと何かいじらしい。

そして、柳さん編集の「工藝」や私版本は装丁が一点一点かわいくて、書物への愛が感じられる。

配布パンフレット、なかなかリッパです。

駒場東大前、もうひとつ駒場公園散歩というプランも考えられるが、何せ5分歩くともう汗が流れるので、倒れないようお昼に退散。

そんなこんなで駒場東大前、地味に終わるかと思ったら充実の旅でした。

東京の底力を感じます。

日本近代文学館

駒場東大前駅から徒歩15分

日本民藝館

駒場東大前駅から徒歩10分

公園や東大のキャンパスを囲む一軒家がほとんどのまさに閑静な住宅街。住みたい街ナンバーワンて、こんなところなんじゃないか、と。

今日も文学館です。

今回は、駒場東大前。井の頭線で渋谷から二駅!近い!

と、渋谷から井の頭線に乗って気づく。

駒場って目黒区だもんな、そりゃ近いよね。

こういう、近いけど来てないところに行くのも、プロジェクトの目的の1つである。

井の頭線、何年も乗っていない。

それだけでお出かけ感が盛り上がってきた。

空港へ行く友達と一緒に早めに出たので、開館まで時間がある。

近くのカフェを検索してみると、良さそうなのがあるではないか。

ちょっと歩くけど、時間はたっぷしあるので期待せずのんびり行ってみた。

さて、駒場東大前駅を降りると、目の前が東大教養学部。

いいところに大学あるなー、いや、東大だからね、一番よいとこに建ててくださいよね。区民も都民も国民も文句はありません。

近代文学館までの町は高級住宅地というのでしょうか、豪邸がいっぱいあり、静かでステキ。

よい町だなぁ〜

豪邸(?)の窓。

近代文学館をすぎてもう少し先のカフェへ向かう。

おぉっ、期待を超えてステキなところです。

いい気分になって、アサイーボウルなと。

店内は外国人の若者がひとり。

オープンエアで、冷房キンキンでないのがよい。

犬連れのお客さんも来た。かわいすぎる。

なんてステキなところでしょうー、とますます良い気分になってコーヒーを追加しにいったあたりで、あれよあれよとお客さんが増えて、たちまち満席になってしまった。

近所の犬連れ子連れのオシャレなファミリーが休日の朝ごはんにやってくる…というイメージでしょうか、ほんとにオシャレなところです。

お子さんもオシャレ。

お母さんたちもオシャレ。

さて開館時間になったので、近代文学館地点に戻って入館。

文学館は駒場公園の入り口を入って少し行ったところ。美しい。

文学館は、一階が図書館というか史料室になっていて、二階が展示室。

展示は「山月記とその時代」、夏休みの中高生の宿題を狙ったテーマでしょうか。

いつもの通り、作家たちの原稿や年表を眺めて、改めて年代を整理してみる。

中島敦先生は戦争が終わる前に亡くなっている。

太宰先生は戦後すぐ。

志賀先生はきっちり高度成長期を生き抜いて。。。という感じのまことにざっくりした並び替えである。

ほぼ朝イチなので、お客さんは10人に満たない程度だった。

さて、さっき朝ごはんしたばかりな気もするけど、館内の文壇カフェ(ほんとは英語の洒落た名前です)へ。

ここは、本に囲まれて、文学にちなんだメニューがいっぱいの、本好きにとってはまことに天国のようなカフェでした。

店員さんも、文学的美女(←思い込み)でステキ。

2回目の朝食、いやブランチに、ハードボイルドワンダーランドセットを。

コーヒーは「鷗外」。

店内撮るの忘れたけど、こじんまりした店内が、午前中から8割ぐらい埋まっており、昼どきはいっぱいになると思われます。

このまま満足して帰ろうと思っていたけど、近くには「日本民藝館」というものもある。

やはり寄って行こう。

民藝館の中庭隠し撮り。(撮るな)

こちらは予想外にお客さんがたくさんいました。

書物に関わる特別展示だったので、やはり見て行きたくなった。

展示は柳宗悦が収集した蔵書と、自分で装丁した自著など。

江戸時代の人も、本(草紙)や絵本(巻物)を見て、世の中にはこんなものもあるんだなーとか、昔は(平安時代とか)こうだったんだなーとか、ワクワクしていたんだろうな、と思うと何かいじらしい。

そして、柳さん編集の「工藝」や私版本は装丁が一点一点かわいくて、書物への愛が感じられる。

配布パンフレット、なかなかリッパです。

駒場東大前、もうひとつ駒場公園散歩というプランも考えられるが、何せ5分歩くともう汗が流れるので、倒れないようお昼に退散。

そんなこんなで駒場東大前、地味に終わるかと思ったら充実の旅でした。

東京の底力を感じます。

日本近代文学館

駒場東大前駅から徒歩15分

日本民藝館

駒場東大前駅から徒歩10分

公園や東大のキャンパスを囲む一軒家がほとんどのまさに閑静な住宅街。住みたい街ナンバーワンて、こんなところなんじゃないか、と。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます