こんにちは

東京マイクロスコープ顕微鏡歯科アシスタントakiです🌷

今日も引き続き、滅菌インジケータについてです。

3)クラス4〜6インジケータ

包装内部へ使用されるCIは国際規格ISO1140-1:2005でクラス4,5あるいは6に分類されているマルチバリアブル(バリアブル:重要条件)インジケータ、インテグレーティングインジケータあるいはエミュレーティングインジケータが適当である。単一の滅菌条件に反応するクラス3シングルバリアブルインジケータの使用は医療施設における滅菌確認には一般的ではない。

包装内部に置かれたCIは滅菌物の無菌性は保証しないが、その部位まで熱あるいはガス、湿度などの滅菌に重要な要素がCIの合格条件に到達したことを示す。

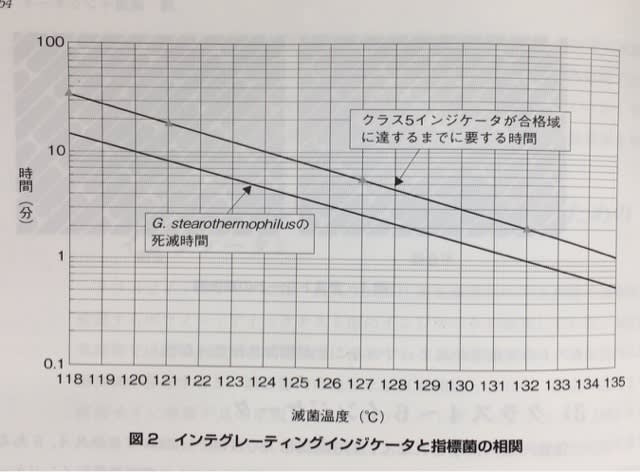

ここで高圧蒸気滅菌用のクラス5インテグレーティングインジケータの特徴を解説する。クラス5はISO11138シリーズにおいて規定されるBIの特性を引用して設計されている。ISO1140-1:2005では、クラス5には以下の追加要求項目が規定されている。

・すべての重要条件(湿度、時間、乾き度)に反応する。

・121℃でのstated value(評価用滅菌器での合格条件)の時間が16.5分間以上である。

・stated valueの時間の63.6%で処理した場合には不合格を示す。

・異なる3点以上(121℃、135℃、121〜135℃の間)でのstated valueを求める。

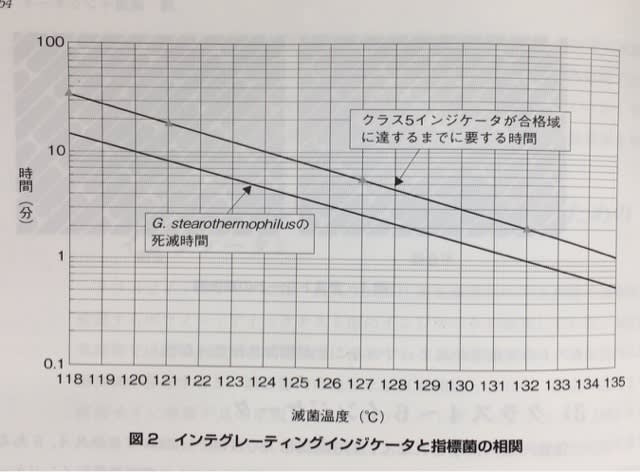

・異なる3点での温度特性がBIの温度特性と相関がなければならない(図2)。

・137℃30分間の乾熱(dry heat)処理では不合格を示す。

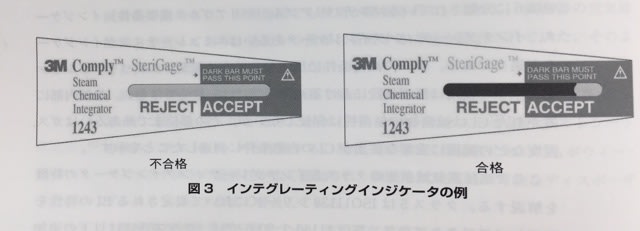

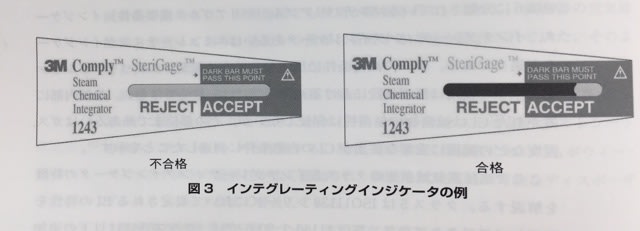

クラス5の一例としてここで取り上げるインジケータは、インクの変色ではなくインクの移動により滅菌工程の良否を判定することができる。インジケータに充填されているインクが湿熱によって融解し、時間の経過とともに移動する。図3のようにインクが不合格域(REJECT域)を通り越し、合格域(ACCEPT域)まで達すれば工程合格と判断できる。従来のインクの変色で判定するインジケータと比較して、判定が容易であることが特徴である。

次に高圧蒸気滅菌用のクラス6エミュレーティングインジケータの特徴を解説する。

クラス6とは特定の工程(例えばイギリスにおける134℃ 3.5分間、フランスにおける134℃ 18分間など)で使用するCIであり、工程に応じた専用のインジケータを使用する。そのstated valueは適用される特定の工程条件を引用して設計されており、BIとの相関は要求されない。クラス6を使用する場合、134℃ 3.5分間の工程には、この工程条件をstated valueとするクラス6を選択しなければならない。他の工程に使用することはできず、もし異なる工程に使用した場合の結果は無効である。ISO1140-1:2005ではクラス6には以下の追加要求項目が規定されている。

・すべての重要条件(温度、時間、乾き度)に反応する。

・stated valueを製品上に明記しなければならない。

・stated valueの温度に対して- 1℃、時間に対して- 6%の条件で処理した場合には不合格を示す。

・137℃ 30分間の乾熱(dry heat)処理では不合格を示す。

生物学的インジケータ(biological indicator;BI)

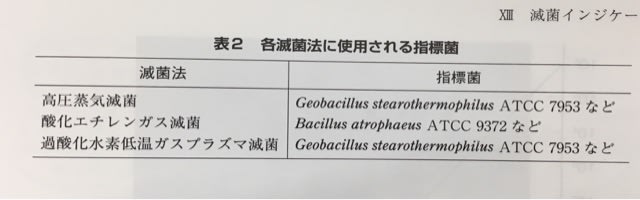

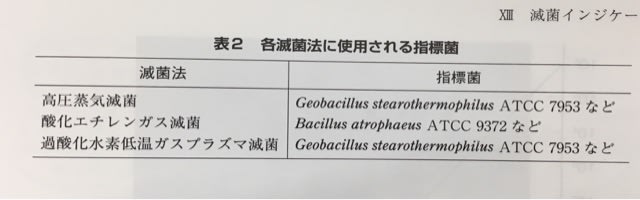

BIの使用は、滅菌効果を確認するために最も信用性の高い試験方法であり、無菌性の保証が可能である。各滅菌法に対して抵抗性を有する細菌芽胞を指標菌もして使用する。各滅菌法に適した指標菌は表2のとおりである。

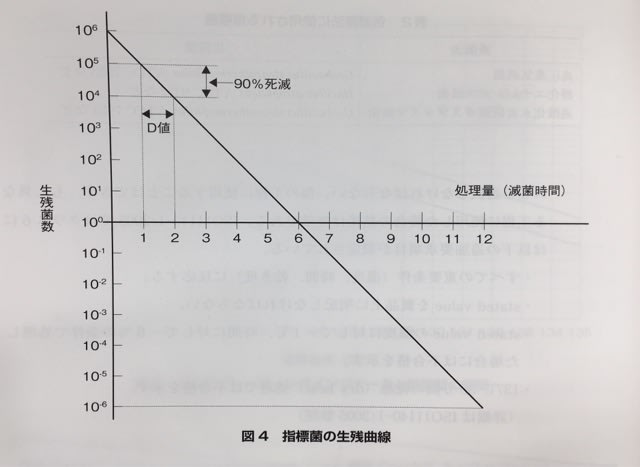

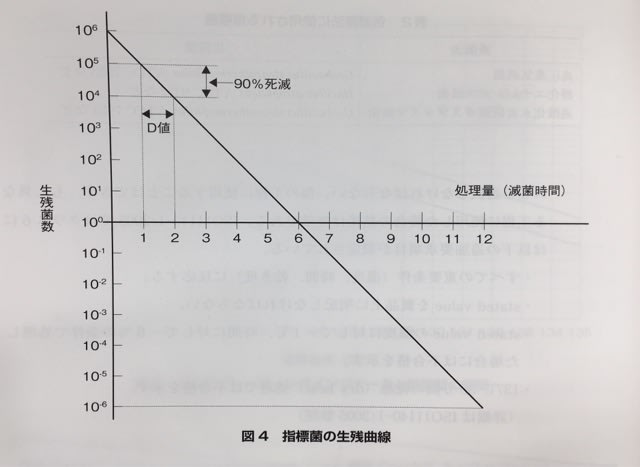

細菌は処理時間に対して指数関数的に死滅することがしられており、その傾きは一定である。

その傾きをD値と呼び、初期菌数を90%死滅させるのに要する時間を意味する。図4より生菌数は処理時間の経過とともに10⁶(100万)→10⁵(10万)→…10¹(10)→10⁰(1)→10⁻¹(0.1)…と減少するが0にはならない。ではどの時点まで処理を続ければよいのか。一般的に図4において細菌の生残菌数が10⁻⁶に達した時点を滅菌としている。この状態を「滅菌保証レベルが10⁻⁶」であると表現する。この滅菌保証レベル10⁻⁶の達成を確認するためにBIを用いる。医療現場における具体的な手順としては、使用する滅菌器でBIのD値を測定し、D値の12倍の処理を行う方法(オーバキル法)あるいは、BIの判定結果が陰性を示す処理時間を求めて、その2倍の時間で処理を行う方法(ハーフサイクル法)がある。

1)生物学的インジケータの種類

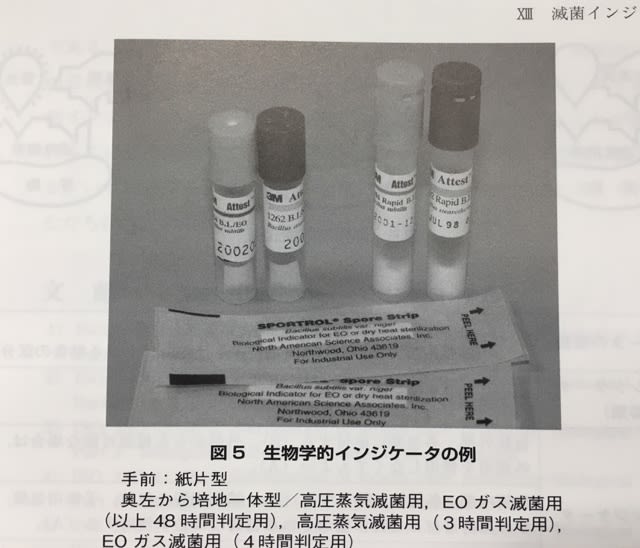

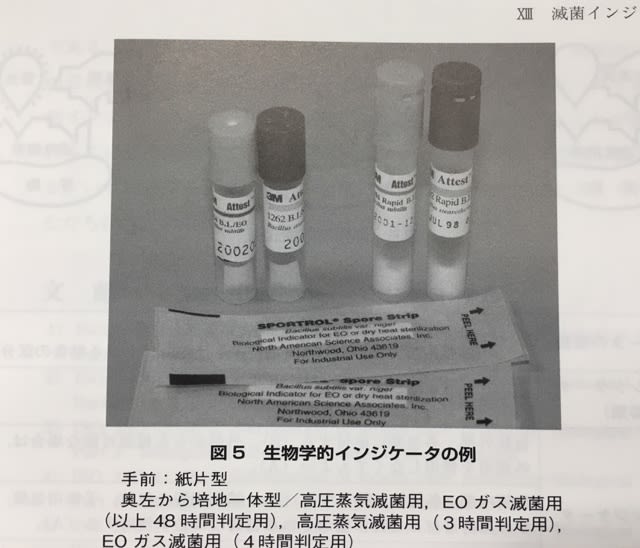

医療現場で使用するBIの種類としては紙片型、培地一体型の2種類がある。

紙片型は細菌芽胞を含む懸濁液を濾紙片に塗布・乾燥し、包装したものである。培養する際には芽胞紙片をあらかじめ準備した培養液に無菌的に移し替える操作が必要となり、設備や無菌操作技法が必要となる。判定は培養液の濁りの有無で行い、培養期間は約7日間を要する。

一方、培地一体型は芽胞塗布紙片と培養液(ガラスアンプル入り)をプラスチック容器に含む構造をしている。培養液の準備や培養の際の無菌操作が不要であり、中央滅菌材料室において容易に培養が可能である。培養期間も数時間〜48時間へと短縮できる(図5)。

今日では、BIの判定を確認してから処理した医療器材を供給・使用する場合が増加しており、芽胞由来の酵素活性を検出するタイプのBIの使用が増えている。

滅菌処理が不十分な場合、図6のように非蛍光基質が酵素反応により分解され、最終的に蛍光物質が生成される。生成された蛍光物質はせんよの判定装置で検出され、陽性判定(滅菌不良)が確認できり。一方的、滅菌工程が適切に行われた場合には芽胞の死滅とともに芽胞由来酵素が不活化される。この状態では必要蛍光基質との反応が進行しなくなり、蛍光物質は生成されない。このとき、専用の判定装置は陰性と判定する。

2)生物学的インジケータの使用方法

BIを使用する場合には、標準化されたテストパックに代表される工程試験用具(PCD)を準備し、工程ごとに使用することが望ましい。工程試験用具とは、BIを実際の滅菌物の包装形態よりも抵抗性を付与した包装形態にしたものである。

工程試験用具を滅菌器内で最も滅菌されにくい場所(コールドスポット)に置き、滅菌工程の良否を確認する。その際試験のために用いるBIと同一の製造ロットから少なくとも1本のBIを滅菌せずに対照として培養し、保管方法や培養方法が適切であったことを確認することが重要である。

参考文献 改訂第4版医療現場の滅菌

東京マイクロスコープ顕微鏡歯科アシスタントakiです🌷

今日も引き続き、滅菌インジケータについてです。

3)クラス4〜6インジケータ

包装内部へ使用されるCIは国際規格ISO1140-1:2005でクラス4,5あるいは6に分類されているマルチバリアブル(バリアブル:重要条件)インジケータ、インテグレーティングインジケータあるいはエミュレーティングインジケータが適当である。単一の滅菌条件に反応するクラス3シングルバリアブルインジケータの使用は医療施設における滅菌確認には一般的ではない。

包装内部に置かれたCIは滅菌物の無菌性は保証しないが、その部位まで熱あるいはガス、湿度などの滅菌に重要な要素がCIの合格条件に到達したことを示す。

ここで高圧蒸気滅菌用のクラス5インテグレーティングインジケータの特徴を解説する。クラス5はISO11138シリーズにおいて規定されるBIの特性を引用して設計されている。ISO1140-1:2005では、クラス5には以下の追加要求項目が規定されている。

・すべての重要条件(湿度、時間、乾き度)に反応する。

・121℃でのstated value(評価用滅菌器での合格条件)の時間が16.5分間以上である。

・stated valueの時間の63.6%で処理した場合には不合格を示す。

・異なる3点以上(121℃、135℃、121〜135℃の間)でのstated valueを求める。

・異なる3点での温度特性がBIの温度特性と相関がなければならない(図2)。

・137℃30分間の乾熱(dry heat)処理では不合格を示す。

クラス5の一例としてここで取り上げるインジケータは、インクの変色ではなくインクの移動により滅菌工程の良否を判定することができる。インジケータに充填されているインクが湿熱によって融解し、時間の経過とともに移動する。図3のようにインクが不合格域(REJECT域)を通り越し、合格域(ACCEPT域)まで達すれば工程合格と判断できる。従来のインクの変色で判定するインジケータと比較して、判定が容易であることが特徴である。

次に高圧蒸気滅菌用のクラス6エミュレーティングインジケータの特徴を解説する。

クラス6とは特定の工程(例えばイギリスにおける134℃ 3.5分間、フランスにおける134℃ 18分間など)で使用するCIであり、工程に応じた専用のインジケータを使用する。そのstated valueは適用される特定の工程条件を引用して設計されており、BIとの相関は要求されない。クラス6を使用する場合、134℃ 3.5分間の工程には、この工程条件をstated valueとするクラス6を選択しなければならない。他の工程に使用することはできず、もし異なる工程に使用した場合の結果は無効である。ISO1140-1:2005ではクラス6には以下の追加要求項目が規定されている。

・すべての重要条件(温度、時間、乾き度)に反応する。

・stated valueを製品上に明記しなければならない。

・stated valueの温度に対して- 1℃、時間に対して- 6%の条件で処理した場合には不合格を示す。

・137℃ 30分間の乾熱(dry heat)処理では不合格を示す。

生物学的インジケータ(biological indicator;BI)

BIの使用は、滅菌効果を確認するために最も信用性の高い試験方法であり、無菌性の保証が可能である。各滅菌法に対して抵抗性を有する細菌芽胞を指標菌もして使用する。各滅菌法に適した指標菌は表2のとおりである。

細菌は処理時間に対して指数関数的に死滅することがしられており、その傾きは一定である。

その傾きをD値と呼び、初期菌数を90%死滅させるのに要する時間を意味する。図4より生菌数は処理時間の経過とともに10⁶(100万)→10⁵(10万)→…10¹(10)→10⁰(1)→10⁻¹(0.1)…と減少するが0にはならない。ではどの時点まで処理を続ければよいのか。一般的に図4において細菌の生残菌数が10⁻⁶に達した時点を滅菌としている。この状態を「滅菌保証レベルが10⁻⁶」であると表現する。この滅菌保証レベル10⁻⁶の達成を確認するためにBIを用いる。医療現場における具体的な手順としては、使用する滅菌器でBIのD値を測定し、D値の12倍の処理を行う方法(オーバキル法)あるいは、BIの判定結果が陰性を示す処理時間を求めて、その2倍の時間で処理を行う方法(ハーフサイクル法)がある。

1)生物学的インジケータの種類

医療現場で使用するBIの種類としては紙片型、培地一体型の2種類がある。

紙片型は細菌芽胞を含む懸濁液を濾紙片に塗布・乾燥し、包装したものである。培養する際には芽胞紙片をあらかじめ準備した培養液に無菌的に移し替える操作が必要となり、設備や無菌操作技法が必要となる。判定は培養液の濁りの有無で行い、培養期間は約7日間を要する。

一方、培地一体型は芽胞塗布紙片と培養液(ガラスアンプル入り)をプラスチック容器に含む構造をしている。培養液の準備や培養の際の無菌操作が不要であり、中央滅菌材料室において容易に培養が可能である。培養期間も数時間〜48時間へと短縮できる(図5)。

今日では、BIの判定を確認してから処理した医療器材を供給・使用する場合が増加しており、芽胞由来の酵素活性を検出するタイプのBIの使用が増えている。

滅菌処理が不十分な場合、図6のように非蛍光基質が酵素反応により分解され、最終的に蛍光物質が生成される。生成された蛍光物質はせんよの判定装置で検出され、陽性判定(滅菌不良)が確認できり。一方的、滅菌工程が適切に行われた場合には芽胞の死滅とともに芽胞由来酵素が不活化される。この状態では必要蛍光基質との反応が進行しなくなり、蛍光物質は生成されない。このとき、専用の判定装置は陰性と判定する。

2)生物学的インジケータの使用方法

BIを使用する場合には、標準化されたテストパックに代表される工程試験用具(PCD)を準備し、工程ごとに使用することが望ましい。工程試験用具とは、BIを実際の滅菌物の包装形態よりも抵抗性を付与した包装形態にしたものである。

工程試験用具を滅菌器内で最も滅菌されにくい場所(コールドスポット)に置き、滅菌工程の良否を確認する。その際試験のために用いるBIと同一の製造ロットから少なくとも1本のBIを滅菌せずに対照として培養し、保管方法や培養方法が適切であったことを確認することが重要である。

参考文献 改訂第4版医療現場の滅菌