梅(うめ)の花の匂い

『梅一輪一輪ほどのあたたかさ』

著名俳人の句

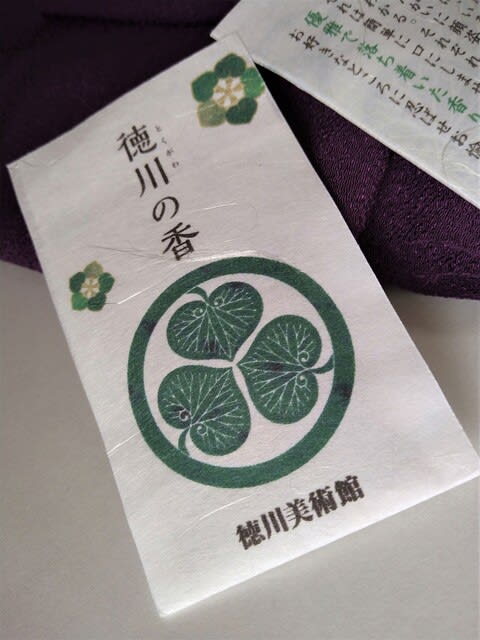

花は梅

梅は高嶺の花でしょうか

上品で優雅

匂いもいい

梅風から、優雅さと甘いという言葉に近いなまめかしい香しさ

その先に、

梅の花が咲くお家があちらこちら 「このお宅の梅の匂いかな」

清潔感漂う空気から梅の香が溢れているようです。

梅は かれこれ万葉大和時代から存在していて

当時は白梅のみ、平安時代から紅梅も日本に入ってきたとされています。

和歌から知ることができるほど

特に万葉集には「梅」にちなんだ歌がたくさん。

花といえば、梅とされていた万葉時代も

梅と鶯はセットでしょうか

今日も朝から鶯の声が活き活きと響き渡っています。

ホーホケキョ

日本人(日本語)だからこそ心地よい声やそうです。

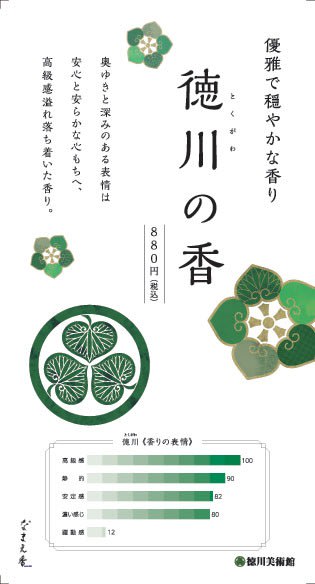

梅「うめ」の言葉の表情をみてみました

梅の花のまろみある形を表現するかのように

ふっくらとした響きが情緒として捉えています。

優雅で高級な雰囲気と同時に近寄りがたさもありますが

身近なものとして存在している庶民性も添えるように捉えられています

きっと広大な梅庭園のみでなく、自宅にも咲く梅の花も表現されているのでしょう

この季節となると気の高い香りに誘われ愛され続けているもの。

「うめume」だけで捉えると秋冬の風情はみえないのですが、しっかり春の風情が尊重されております。

そして驚くことに「寒梅kanbai」の音を捉えると、なんと冬の風情が捉えられているのです。

日本の祖語から組み立てた美しい亡恩人の理論は、

情景や情緒、四季の移ろいある自然風物の繊細な言葉までも考えられているのです

改めて素晴らしい、亡恩人の理論

今はもうこの感動をお伝えできない・・これがいと寂しきなのでありますが

きっとみてくださっていると思っております

京の梅

あれもこれもと過剰な香りはしない

淑やかに香しい

万葉時代もそして令和の今も

同じ香しさであってほしいと思いながら

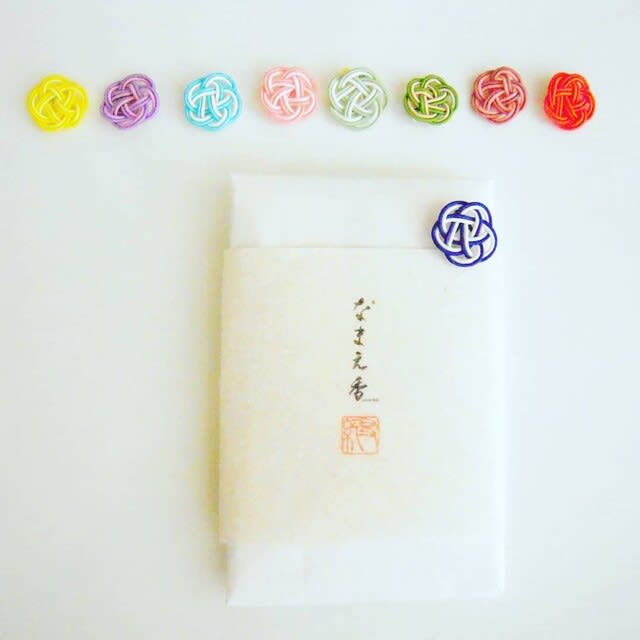

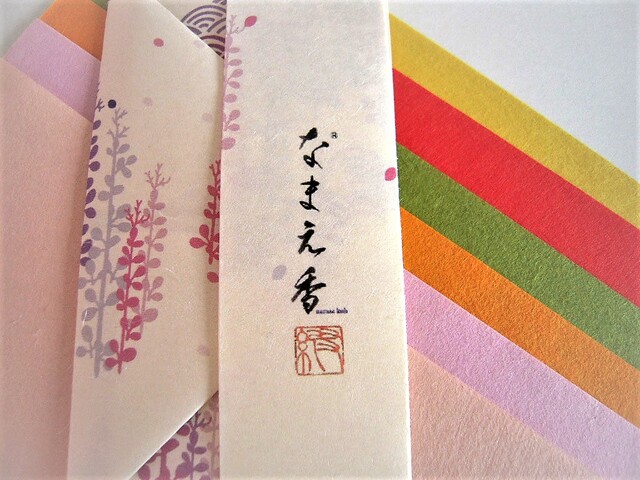

ウメの言葉から香り

仕立ててみたいと思います